一,前言

美國心理學家弗拉(Bertram Forer)於1948年對學生進行一項人格測驗,並根據測驗結果進行分析。試後學生會對測驗結果與自身特質的契合度評分,0分最低,5分最高。事實上,所有學生得到的“個人分析”都是相同的:

你祈求受到他人喜愛卻對自己吹毛求疵。雖然人格有些缺陷,大體而言你都有辦法彌補。你擁有可觀的未開發潛能尚未就你的長處發揮。看似強硬、嚴格自律的外在掩蓋着不安與憂慮的內心。許多時候,你嚴重的質疑自己是否做了對的事情或正確的決定。你喜歡一定程度的變動並在受限時感到不滿。你爲自己是獨立思想者自豪並且不會接受沒有充分證據的言論。但你認爲對他人過度坦率是不明智的。有些時候你外向、親和、善於交際,有些時候你卻內向、謹慎而沉默。你的一些抱負是不切實際的。

結果平均評分爲4.31,在評分之後才揭曉,弗拉是從星座與人格關係的描述中搜集出這些內容。從分析報告的描述可見,很多語句是適用於任何人,這些語句後來以巴納姆命名爲“巴納姆語句”。

在巴納姆效應測試的另一個研究當中,學生們用的是明尼蘇達多想人格問卷(MMPI)

MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory

研究者對問卷進行了評估後,給了學生們兩份評估結果,其中一份是正確的評估和一份是假造的,即是評估中用一些模糊且泛泛而談的描述。之後,學生們被問到哪一份評估報告最切合自己,有大約6成的學生(59%)選擇了那份假的評估報告。

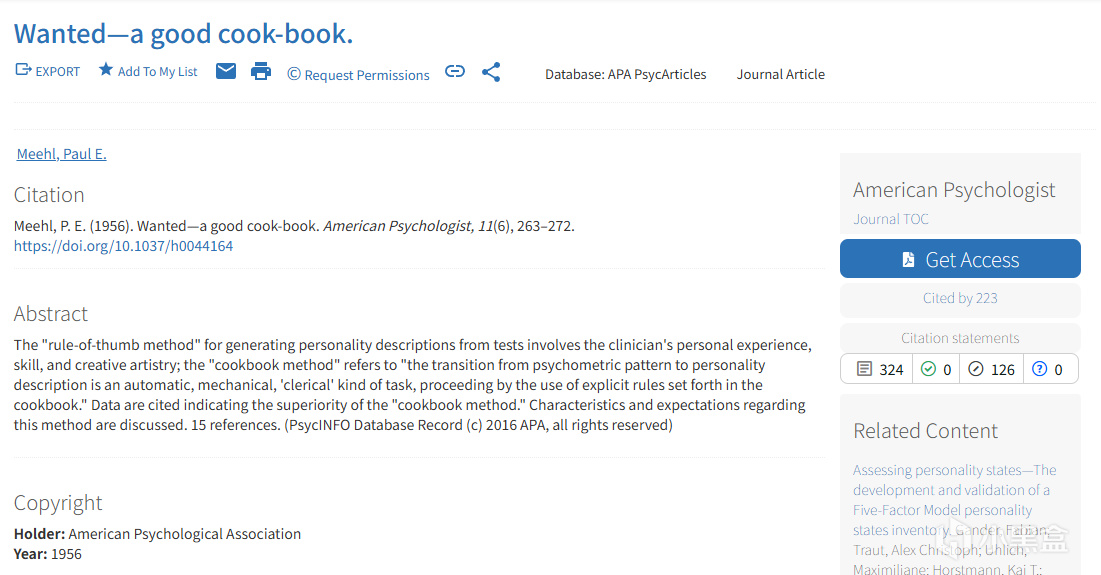

巴納姆效應又叫爲“弗拉效應”(Forer effect),這個詞在1956年被心理學家保爾·米爾在他所著作的文章“Wanted - A Good Cookbook”中所創建。

他提到了某些對臭名昭彰的騙子企業家和商人的“僞成功”的心理測試的模糊的個性描述。

人類寧願接受精美的謊言,也不願面對混沌的真實。

星座與MBTI作爲現代巫術的變體,本質上是用科學術語包裝的命運占卜。

如果近百億人可以被劃分成十二星座或MBTI的16種人格的話,那最完美的統計學模型也要黯然失色了。

筆者認爲:真正的自我認知,需要勇氣拆除所有標籤,直面那個不被定義的、矛盾的、持續變化的自我。就像尼采所言:"成爲你自己"——不是成爲"某種類型",而是成爲不斷超越當下的、未完成的創造。這不同於現在部分人所說的:做不被定義的自己,學所謂的阿Q,而是不要被模板化的評語限制自己。

那,爲什麼還是有數不勝數的人信這些東西?

爲什麼如此脆弱的邏輯,仍能贏得大規模追隨?

一:羣體心理與自我暗示

人類對自我認知的渴望,如同在迷霧中航行的水手渴望燈塔。而巴納姆效應,正是那座看似指引方向、實則引人觸礁的虛假燈塔——它用模糊的光暈誘惑我們,讓星座與MBTI這類現代分類學成爲集體自我欺騙的精緻劇場。

古斯塔夫·勒龐在《烏合之衆》說:

“羣體從來不追求真理,他們渴望幻覺;誰給他們幻覺,誰就能輕易成爲他們的主人。”

Le Bon, La Psychologie des Foules, 1895

這一現象與確認偏差(confirmation bias)和羅森塔爾效應(Rosenthal effect)密切相關。確認偏差意味着,人們傾向於注意、記憶與自身預期相符的信息,而忽略或淡化相反證據。

例如,一個被告知自己是 ENFP 的人,在社交場合表現出外向、健談時,會自覺或被強調“這就是 ENFP”;而在安靜、沉思時,往往被忽略或解釋爲“ENFP 的另一面”。與此同時,羅森塔爾效應告訴我們,如果一個人堅信自己“是 ENFP”或“天蠍座”,他會在無形中按照這種期待去行動。久而久之,標籤不僅被接受,還反過來塑造了行爲,形成了一個自我實現的預言。換句話說,所謂的“精準性”,實際上是行爲被標籤預期所引導的結果,而非人格的科學揭示。

社會心理學實驗亦支持這一觀點。研究表明,當參與者接收到符合自身期望的模糊性人格描述時,他們的自我認同會被強化,從而表現出與描述一致的行爲模式。這種心理機制解釋了爲什麼 MBTI 和星座能夠在社交文化中廣泛傳播,並獲得人們的普遍信任與認同。

說到的通俗一點,如果你誇紅太狼溫柔善良美麗大方,就算是紅太狼和灰太狼全盤肯定,其他認識她的狼或羊就不一定也肯定了

你這麼誇紅太狼只會讓她覺得你看人真準。

二,模糊語句的語言陷阱

從語言學角度分析,MBTI 與星座幾乎完全依賴模糊而普遍的表述,以保證最大化接受度。例如,星座描述常用的句式包括:“你渴望自由,但又害怕孤獨”“你對朋友忠誠,但偶爾顯得冷漠”。乍看似乎精準刻畫了性格,實際上幾乎適用於每個人。MBTI 描述亦是如此:ENFP 被描述爲“熱情、機智、敢於嘗試,但缺乏耐心”;INFJ 則是“深思、敏感、富有同情心,但容易過度理想化”。這些句子兼顧褒義與缺點,確保讀者不會拒絕,卻能自我代入。

而且不信這個的人不會去共鳴,剩下的發言者只有被篩選出來符合的,這就會給參與者一種,哇,大家原來都被說中了,太準了這個,然後再在這個圈子和TAG的社交平臺裏不斷共鳴,加強自身印象。就好像是有的人來到大學說:怎麼現在大學錄取率都這麼高,網上說的不是大學生很少嗎,我周圍卻都是大學生。

不只是這個圈子,像是各種民科還有各種僞史學家之類的也是這樣,他們知道的太少,又只會在自己的圈子裏尋求共鳴,每一種討論不是對真理的渴求,而是想找自己腦海中的那份真理的認同感。

人們更容易接受帶有積極評價的模糊性描述,這種語言策略不僅增加了認同感,還形成心理黏性。人們在閱讀時,潛意識會尋找與自身行爲相符的證據,忽略不符之處,從而強化了“人格測驗”的可靠感。這種現象背後的危險在於,它提供了一種“表面理解”的幻覺:人們誤以爲自己理解了性格本質,而實際上只是接受了普遍的心理陳述。

在社會文化傳播中,這種語言策略被廣泛放大。社交平臺上的星座運勢、性格測驗,無非都是依靠這些模糊語句不斷重複、共享和強化,使得標籤成爲一種文化共識,而非科學事實。

再加上這兩種學說又給自己披上了不同的正確外衣。

星座學說將天文座標與性格強制關聯,用"天秤座優柔寡斷""摩羯座務實保守"等模板化描述覆蓋億萬個體。(如果要真是這樣,想要什麼孩子,就什麼時候備孕,不比抽SSR保底還準?抽獎你還有可能歪別的五星,要是這個學說成立,你想要什麼孩子不百分百成功?)

MBTI測試則披着心理學外衣,將榮格理論簡化爲16個字母組合,用二分法(E/I、S/N等)切割連續的人性光譜。榮格的這種理論早就被批判了,這裏不額外展開說明。如果心理學的都能被奉爲圭臬,那弗洛伊德堪稱瓦羅蘭特總教主了。

這種看似科學有序的東西,不比智商稅強到哪去。MBTI更是先問問題再給結果,本質 上只是幫助大家認識自己,概括自己性格的。

就好比我問你,你中午喫飯了嗎,你回答沒有喫,那結論必定是你下午餓肚子了。

我問你喜歡出去玩嗎,你說不喜歡出去玩。

那我既不完全否定你討厭熱鬧的環境,又捧你說:你肯定有一個波濤洶湧的內心。

你說你喜歡出去玩,我也不完全否定你一點也不喜歡宅在家裏。

而捧你說:你肯定在繁瑣的人際交往中,也希望有屬於自己的的個人空間。

這幾乎適用於所有人,就像是看面相(或許真的有某種神奇的能力或技巧能夠看出來,但是這裏不做討論,也不是討論的重點),大部分擺攤的其實都是閒聊天,套套話,見人下菜碟。

抖音上這樣的博主更多,什麼祕密之書什麼的,開個直播,給個數字,我給你解答之類的,然後再故弄玄虛的給出一個模棱兩可的,不信的自然不信,從你開始問的那一刻,你作爲目標用戶已經被篩選出來了,如果說得對,那些信徒們就高呼萬歲,說的不對,就故作深沉的說不是不到時候未到之類的。

這跟那種,只信自己理論的民科又有什麼區別?如果真的質疑科學,那就通過理論或實驗,通過數據去辯論,在不斷學習中精進自己的科學知識,向教科書和各種學者請教,而不是天天發dy說又破解未解之謎了,又推翻愛因斯坦了。這種東西的洗腦程度不亞於斜角了,感興趣的朋友dy,ks帶tag搜搜,這種已經到了氾濫的地步了。

本質上都是通過羣體模仿、娛樂化傳播形成的文化現象,塔爾德在《模仿律》中曾指出:“社會進程的根本規律是模仿。”(Tarde, 1890)解釋了爲什麼簡單的標籤能夠在複雜社會中迅速佔據文化位置,成爲普遍認可的符號體系。

人們越來越趨向於一種樣子,正如他們的所作所爲與周圍的人正好相同時而產生的趨勢一樣。

模仿律 法 塔爾德

(這段話的論證中心是“模仿與反模仿對社會行爲趨同的作用”,盲從只是其中的一種表現,而不是核心論點,感興趣的朋友可以看一下)

三,商業價值帶來的宣傳影響

星座與MBTI的流行離不開商業推手和社會機制的共謀。在這個注意力經濟時代,它們已經發展成完整的產業鏈:

測試產業:全球MBTI測試市場價值超過20億美元,從免費在線測試到認證培訓、企業諮詢,形成龐大生態。星座產業則涵蓋占星軟件、星座運勢、個性化報告等,其商業模式建立在將人格商品化的基礎上。

社交媒體助推:Instagram和Tiktok上#MBTI話題瀏覽量超過百億,星座內容更是社交媒體流量保證。算法推薦創造"過濾泡泡",讓用戶不斷強化既有的類型認同。這種數字時代的部落主義,使標籤不再是自我探索的工具,而成爲身份政治的徽章。

企業濫用:儘管缺乏科學依據,許多企業仍將MBTI用於招聘和團隊建設。這種實踐不僅可能構成歧視,更簡化了人力資源管理的複雜性——用四個字母代替了對員工多維能力的全面評估。

這種文化傳播掩蓋了科學嚴謹性,但是大大刺激了流量,消費,和年輕人的熱情

榮格最初提出心理類型學,旨在理解個體心理功能的傾向,但 MBTI 將其轉化爲十六型人格的商業化測驗,廣泛應用於招聘、職業規劃甚至戀愛配對,卻未經過嚴格的信度與效度檢驗。星座學更是完全缺乏實證基礎,其所謂的性格預測與命運指示,僅是長期文化疊加下的娛樂幻象。說到底還是要圈大家大米。

更嚴重的是,文化與心理機制的疊加使人們產生“廉價確定性”的錯覺:在面對複雜的人際關係與生活決策時,MBTI 與星座提供了簡單的解釋,讓人感到安心,卻掩蓋了真正的自我理解與行爲反思。(就像是娛樂至死舉的例子那樣,想表達的事情會受制於他的表現形式,煙霧只能傳遞信號,卻傳遞不了哲學思想,這種簡單,概括,又模糊的內容,也很難真正拉近彼此的舉例)

不過用一句老話就是:

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com