一,前言

美国心理学家弗拉(Bertram Forer)于1948年对学生进行一项人格测验,并根据测验结果进行分析。试后学生会对测验结果与自身特质的契合度评分,0分最低,5分最高。事实上,所有学生得到的“个人分析”都是相同的:

你祈求受到他人喜爱却对自己吹毛求疵。虽然人格有些缺陷,大体而言你都有办法弥补。你拥有可观的未开发潜能尚未就你的长处发挥。看似强硬、严格自律的外在掩盖着不安与忧虑的内心。许多时候,你严重的质疑自己是否做了对的事情或正确的决定。你喜欢一定程度的变动并在受限时感到不满。你为自己是独立思想者自豪并且不会接受没有充分证据的言论。但你认为对他人过度坦率是不明智的。有些时候你外向、亲和、善于交际,有些时候你却内向、谨慎而沉默。你的一些抱负是不切实际的。

结果平均评分为4.31,在评分之后才揭晓,弗拉是从星座与人格关系的描述中搜集出这些内容。从分析报告的描述可见,很多语句是适用于任何人,这些语句后来以巴纳姆命名为“巴纳姆语句”。

在巴纳姆效应测试的另一个研究当中,学生们用的是明尼苏达多想人格问卷(MMPI)

MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory

研究者对问卷进行了评估后,给了学生们两份评估结果,其中一份是正确的评估和一份是假造的,即是评估中用一些模糊且泛泛而谈的描述。之后,学生们被问到哪一份评估报告最切合自己,有大约6成的学生(59%)选择了那份假的评估报告。

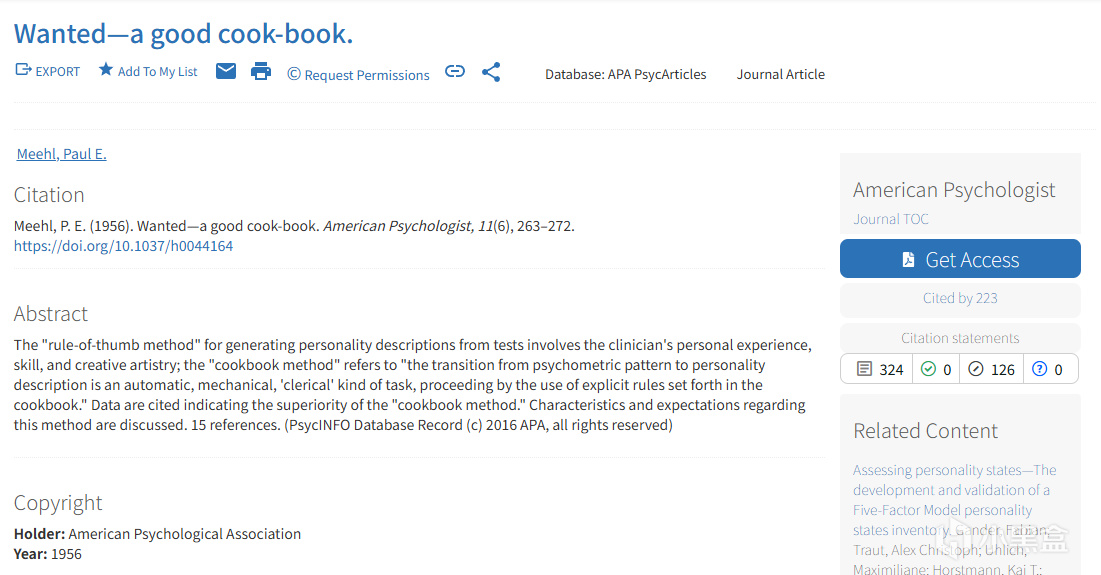

巴纳姆效应又叫为“弗拉效应”(Forer effect),这个词在1956年被心理学家保尔·米尔在他所著作的文章“Wanted - A Good Cookbook”中所创建。

他提到了某些对臭名昭彰的骗子企业家和商人的“伪成功”的心理测试的模糊的个性描述。

人类宁愿接受精美的谎言,也不愿面对混沌的真实。

星座与MBTI作为现代巫术的变体,本质上是用科学术语包装的命运占卜。

如果近百亿人可以被划分成十二星座或MBTI的16种人格的话,那最完美的统计学模型也要黯然失色了。

笔者认为:真正的自我认知,需要勇气拆除所有标签,直面那个不被定义的、矛盾的、持续变化的自我。就像尼采所言:"成为你自己"——不是成为"某种类型",而是成为不断超越当下的、未完成的创造。这不同于现在部分人所说的:做不被定义的自己,学所谓的阿Q,而是不要被模板化的评语限制自己。

那,为什么还是有数不胜数的人信这些东西?

为什么如此脆弱的逻辑,仍能赢得大规模追随?

一:群体心理与自我暗示

人类对自我认知的渴望,如同在迷雾中航行的水手渴望灯塔。而巴纳姆效应,正是那座看似指引方向、实则引人触礁的虚假灯塔——它用模糊的光晕诱惑我们,让星座与MBTI这类现代分类学成为集体自我欺骗的精致剧场。

古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》说:

“群体从来不追求真理,他们渴望幻觉;谁给他们幻觉,谁就能轻易成为他们的主人。”

Le Bon, La Psychologie des Foules, 1895

这一现象与确认偏差(confirmation bias)和罗森塔尔效应(Rosenthal effect)密切相关。确认偏差意味着,人们倾向于注意、记忆与自身预期相符的信息,而忽略或淡化相反证据。

例如,一个被告知自己是 ENFP 的人,在社交场合表现出外向、健谈时,会自觉或被强调“这就是 ENFP”;而在安静、沉思时,往往被忽略或解释为“ENFP 的另一面”。与此同时,罗森塔尔效应告诉我们,如果一个人坚信自己“是 ENFP”或“天蝎座”,他会在无形中按照这种期待去行动。久而久之,标签不仅被接受,还反过来塑造了行为,形成了一个自我实现的预言。换句话说,所谓的“精准性”,实际上是行为被标签预期所引导的结果,而非人格的科学揭示。

社会心理学实验亦支持这一观点。研究表明,当参与者接收到符合自身期望的模糊性人格描述时,他们的自我认同会被强化,从而表现出与描述一致的行为模式。这种心理机制解释了为什么 MBTI 和星座能够在社交文化中广泛传播,并获得人们的普遍信任与认同。

说到的通俗一点,如果你夸红太狼温柔善良美丽大方,就算是红太狼和灰太狼全盘肯定,其他认识她的狼或羊就不一定也肯定了

你这么夸红太狼只会让她觉得你看人真准。

二,模糊语句的语言陷阱

从语言学角度分析,MBTI 与星座几乎完全依赖模糊而普遍的表述,以保证最大化接受度。例如,星座描述常用的句式包括:“你渴望自由,但又害怕孤独”“你对朋友忠诚,但偶尔显得冷漠”。乍看似乎精准刻画了性格,实际上几乎适用于每个人。MBTI 描述亦是如此:ENFP 被描述为“热情、机智、敢于尝试,但缺乏耐心”;INFJ 则是“深思、敏感、富有同情心,但容易过度理想化”。这些句子兼顾褒义与缺点,确保读者不会拒绝,却能自我代入。

而且不信这个的人不会去共鸣,剩下的发言者只有被筛选出来符合的,这就会给参与者一种,哇,大家原来都被说中了,太准了这个,然后再在这个圈子和TAG的社交平台里不断共鸣,加强自身印象。就好像是有的人来到大学说:怎么现在大学录取率都这么高,网上说的不是大学生很少吗,我周围却都是大学生。

不只是这个圈子,像是各种民科还有各种伪史学家之类的也是这样,他们知道的太少,又只会在自己的圈子里寻求共鸣,每一种讨论不是对真理的渴求,而是想找自己脑海中的那份真理的认同感。

人们更容易接受带有积极评价的模糊性描述,这种语言策略不仅增加了认同感,还形成心理黏性。人们在阅读时,潜意识会寻找与自身行为相符的证据,忽略不符之处,从而强化了“人格测验”的可靠感。这种现象背后的危险在于,它提供了一种“表面理解”的幻觉:人们误以为自己理解了性格本质,而实际上只是接受了普遍的心理陈述。

在社会文化传播中,这种语言策略被广泛放大。社交平台上的星座运势、性格测验,无非都是依靠这些模糊语句不断重复、共享和强化,使得标签成为一种文化共识,而非科学事实。

再加上这两种学说又给自己披上了不同的正确外衣。

星座学说将天文坐标与性格强制关联,用"天秤座优柔寡断""摩羯座务实保守"等模板化描述覆盖亿万个体。(如果要真是这样,想要什么孩子,就什么时候备孕,不比抽SSR保底还准?抽奖你还有可能歪别的五星,要是这个学说成立,你想要什么孩子不百分百成功?)

MBTI测试则披着心理学外衣,将荣格理论简化为16个字母组合,用二分法(E/I、S/N等)切割连续的人性光谱。荣格的这种理论早就被批判了,这里不额外展开说明。如果心理学的都能被奉为圭臬,那弗洛伊德堪称瓦罗兰特总教主了。

这种看似科学有序的东西,不比智商税强到哪去。MBTI更是先问问题再给结果,本质 上只是帮助大家认识自己,概括自己性格的。

就好比我问你,你中午吃饭了吗,你回答没有吃,那结论必定是你下午饿肚子了。

我问你喜欢出去玩吗,你说不喜欢出去玩。

那我既不完全否定你讨厌热闹的环境,又捧你说:你肯定有一个波涛汹涌的内心。

你说你喜欢出去玩,我也不完全否定你一点也不喜欢宅在家里。

而捧你说:你肯定在繁琐的人际交往中,也希望有属于自己的的个人空间。

这几乎适用于所有人,就像是看面相(或许真的有某种神奇的能力或技巧能够看出来,但是这里不做讨论,也不是讨论的重点),大部分摆摊的其实都是闲聊天,套套话,见人下菜碟。

抖音上这样的博主更多,什么秘密之书什么的,开个直播,给个数字,我给你解答之类的,然后再故弄玄虚的给出一个模棱两可的,不信的自然不信,从你开始问的那一刻,你作为目标用户已经被筛选出来了,如果说得对,那些信徒们就高呼万岁,说的不对,就故作深沉的说不是不到时候未到之类的。

这跟那种,只信自己理论的民科又有什么区别?如果真的质疑科学,那就通过理论或实验,通过数据去辩论,在不断学习中精进自己的科学知识,向教科书和各种学者请教,而不是天天发dy说又破解未解之谜了,又推翻爱因斯坦了。这种东西的洗脑程度不亚于斜角了,感兴趣的朋友dy,ks带tag搜搜,这种已经到了泛滥的地步了。

本质上都是通过群体模仿、娱乐化传播形成的文化现象,塔尔德在《模仿律》中曾指出:“社会进程的根本规律是模仿。”(Tarde, 1890)解释了为什么简单的标签能够在复杂社会中迅速占据文化位置,成为普遍认可的符号体系。

人们越来越趋向于一种样子,正如他们的所作所为与周围的人正好相同时而产生的趋势一样。

模仿律 法 塔尔德

(这段话的论证中心是“模仿与反模仿对社会行为趋同的作用”,盲从只是其中的一种表现,而不是核心论点,感兴趣的朋友可以看一下)

三,商业价值带来的宣传影响

星座与MBTI的流行离不开商业推手和社会机制的共谋。在这个注意力经济时代,它们已经发展成完整的产业链:

测试产业:全球MBTI测试市场价值超过20亿美元,从免费在线测试到认证培训、企业咨询,形成庞大生态。星座产业则涵盖占星软件、星座运势、个性化报告等,其商业模式建立在将人格商品化的基础上。

社交媒体助推:Instagram和Tiktok上#MBTI话题浏览量超过百亿,星座内容更是社交媒体流量保证。算法推荐创造"过滤泡泡",让用户不断强化既有的类型认同。这种数字时代的部落主义,使标签不再是自我探索的工具,而成为身份政治的徽章。

企业滥用:尽管缺乏科学依据,许多企业仍将MBTI用于招聘和团队建设。这种实践不仅可能构成歧视,更简化了人力资源管理的复杂性——用四个字母代替了对员工多维能力的全面评估。

这种文化传播掩盖了科学严谨性,但是大大刺激了流量,消费,和年轻人的热情

荣格最初提出心理类型学,旨在理解个体心理功能的倾向,但 MBTI 将其转化为十六型人格的商业化测验,广泛应用于招聘、职业规划甚至恋爱配对,却未经过严格的信度与效度检验。星座学更是完全缺乏实证基础,其所谓的性格预测与命运指示,仅是长期文化叠加下的娱乐幻象。说到底还是要圈大家大米。

更严重的是,文化与心理机制的叠加使人们产生“廉价确定性”的错觉:在面对复杂的人际关系与生活决策时,MBTI 与星座提供了简单的解释,让人感到安心,却掩盖了真正的自我理解与行为反思。(就像是娱乐至死举的例子那样,想表达的事情会受制于他的表现形式,烟雾只能传递信号,却传递不了哲学思想,这种简单,概括,又模糊的内容,也很难真正拉近彼此的举例)

不过用一句老话就是:

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com