如今,語言匱乏正悄悄困住我們,讓精準表達的能力逐漸流失。

朋友向你傾訴煩惱,你翻遍思緒只能說別煩了;朋友坦言不開心,你也只能重複別不開心了;

有人興致勃勃分享新鮮事,你能想到的回應只剩可以可以。

甚至遇到不講理的人,明明心裏有想法,卻沒法清晰表達觀點,腦中只剩零散的情緒詞,連反駁都只能用典急笑樂繃唐這類模糊的概括來應付。

這種表達退化,和網絡環境的影響密不可分 —— 我們太依賴公式化詞語偷懶了。

看見好看的風景,只會說絕絕子;喫到美味的食物,脫口就是 yyds;

就連考試失利的懊悔、被誤解的委屈、對未來的迷茫,這些複雜又具體的情緒,最後都被 emo 三個字母輕飄飄帶過。

還有懂得都懂這種萬能短語,看似能套在各種場景裏,實則什麼都沒說清楚。

久而久之,我們連區分難過與失望、憤怒與不甘的耐心都沒了。

而極端化的評價體系,更在悄悄消解表達的層次:看一部電影,要麼捧成神作,要麼罵成避雷清單;

聽一首歌,不是誇封神,就是貶依託答辯。

那些畫面感強但節奏稍顯拖沓、歌詞細膩可惜編曲普通的中肯評價,早就在非黑即白的聲浪裏沒了蹤跡。

我們好像忘了,世界本就不是非此即彼的兩極,可語言的貧瘠,讓我們只能用最粗暴的方式給萬物貼標籤。

更讓人擔憂的是罐頭評論的泛濫:點開一部探討人性的紀錄片,評論區滿是電量 78 的扣 1;

想找電影的鏡頭語言分析、劇情伏筆討論,翻幾頁全是複製粘貼的套路話。

大家不再關心說什麼,只在意怎麼說能上熱評,有人甚至複製其他視頻的熱評,只爲換來認可的滿足感 —— 語言本該是交流的橋樑,如今卻成了博眼球的工具。

蘇格拉底曾說:語言是心靈的鏡子,好口才是一個人智慧的體現。

能說出月湧大江流,自然比只說月亮真亮多一分壯闊;能分清悵然若失與心如死灰,也比籠統說難受更懂自己的情緒。

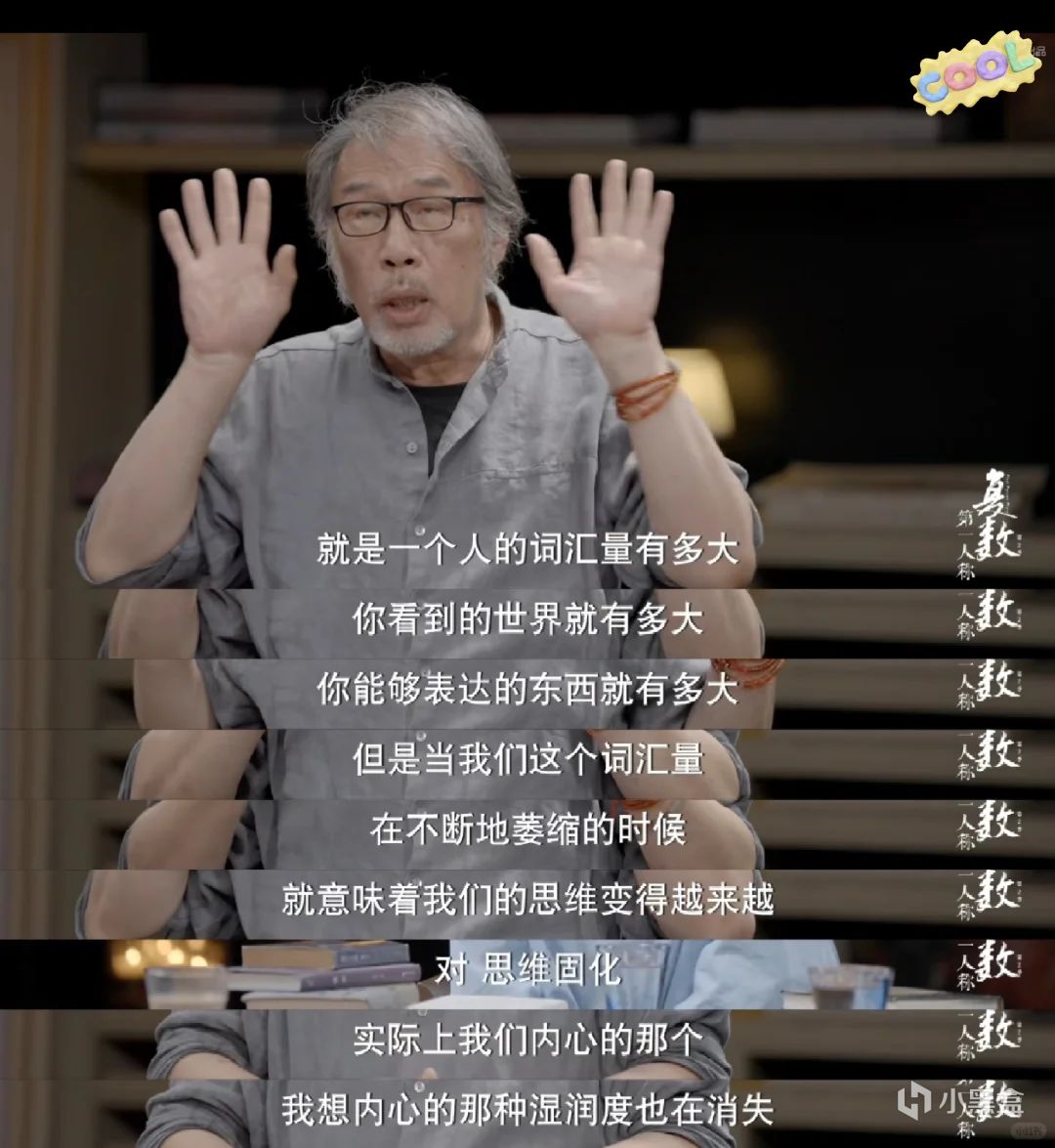

正如維特根斯坦在《邏輯哲學論》中所言:語言的界限即世界的界限。

詞彙量的貧乏會讓大腦慢慢變懶:懶得觀察花瓣上露珠滾動的軌跡,

懶得分辨雨後空氣裏泥土與青草的混合氣息 —— 我們與世界的聯結,也會在這份懶得裏漸漸變淺。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com