如今,语言匮乏正悄悄困住我们,让精准表达的能力逐渐流失。

朋友向你倾诉烦恼,你翻遍思绪只能说别烦了;朋友坦言不开心,你也只能重复别不开心了;

有人兴致勃勃分享新鲜事,你能想到的回应只剩可以可以。

甚至遇到不讲理的人,明明心里有想法,却没法清晰表达观点,脑中只剩零散的情绪词,连反驳都只能用典急笑乐绷唐这类模糊的概括来应付。

这种表达退化,和网络环境的影响密不可分 —— 我们太依赖公式化词语偷懒了。

看见好看的风景,只会说绝绝子;吃到美味的食物,脱口就是 yyds;

就连考试失利的懊悔、被误解的委屈、对未来的迷茫,这些复杂又具体的情绪,最后都被 emo 三个字母轻飘飘带过。

还有懂得都懂这种万能短语,看似能套在各种场景里,实则什么都没说清楚。

久而久之,我们连区分难过与失望、愤怒与不甘的耐心都没了。

而极端化的评价体系,更在悄悄消解表达的层次:看一部电影,要么捧成神作,要么骂成避雷清单;

听一首歌,不是夸封神,就是贬依托答辩。

那些画面感强但节奏稍显拖沓、歌词细腻可惜编曲普通的中肯评价,早就在非黑即白的声浪里没了踪迹。

我们好像忘了,世界本就不是非此即彼的两极,可语言的贫瘠,让我们只能用最粗暴的方式给万物贴标签。

更让人担忧的是罐头评论的泛滥:点开一部探讨人性的纪录片,评论区满是电量 78 的扣 1;

想找电影的镜头语言分析、剧情伏笔讨论,翻几页全是复制粘贴的套路话。

大家不再关心说什么,只在意怎么说能上热评,有人甚至复制其他视频的热评,只为换来认可的满足感 —— 语言本该是交流的桥梁,如今却成了博眼球的工具。

苏格拉底曾说:语言是心灵的镜子,好口才是一个人智慧的体现。

能说出月涌大江流,自然比只说月亮真亮多一分壮阔;能分清怅然若失与心如死灰,也比笼统说难受更懂自己的情绪。

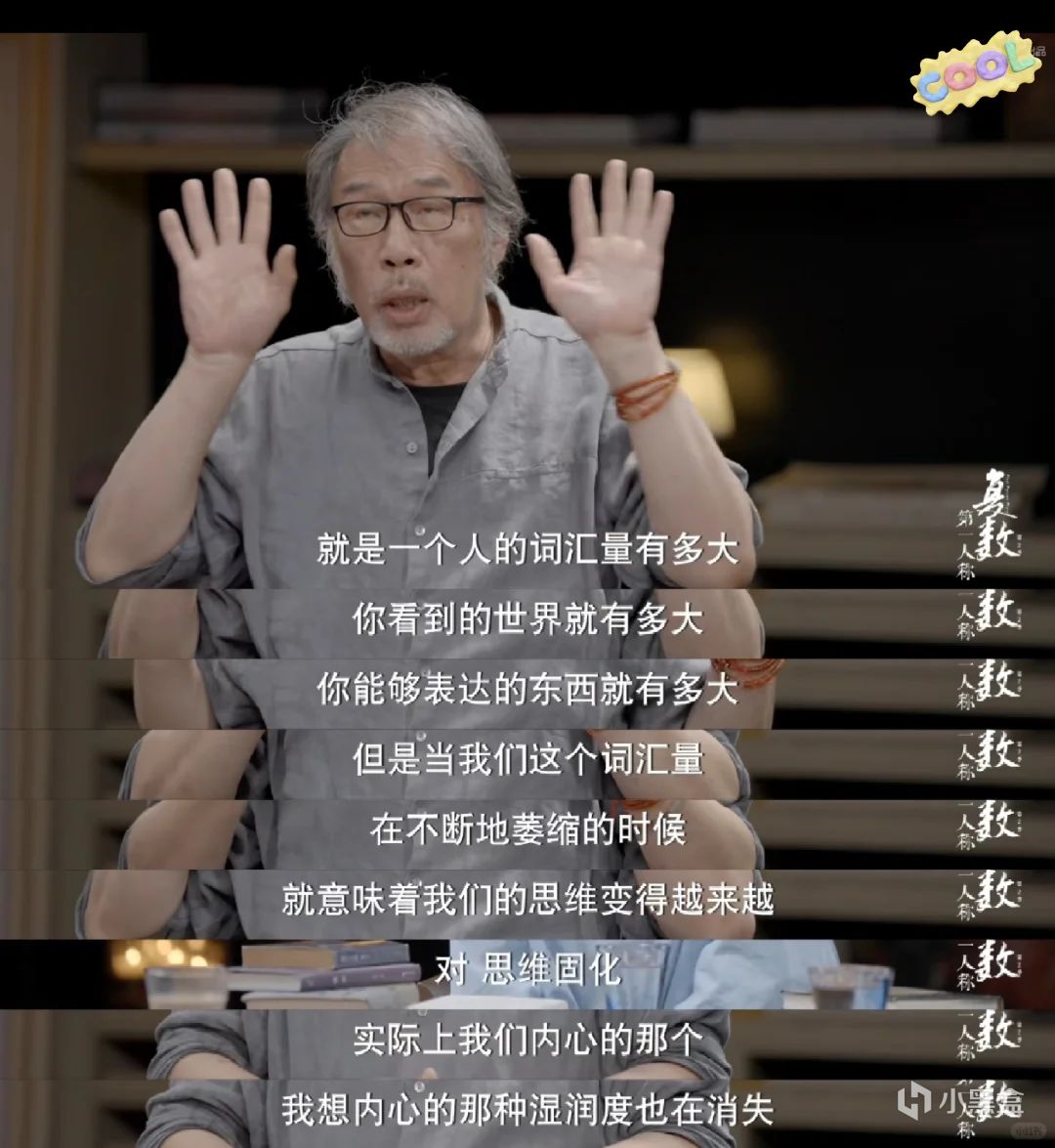

正如维特根斯坦在《逻辑哲学论》中所言:语言的界限即世界的界限。

词汇量的贫乏会让大脑慢慢变懒:懒得观察花瓣上露珠滚动的轨迹,

懒得分辨雨后空气里泥土与青草的混合气息 —— 我们与世界的联结,也会在这份懒得里渐渐变浅。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com