“騰訊、索尼、拳頭擠破頭的“冷門品類”,百億賽道還是版本陷阱?”

最近,幾乎每個月都能刷到這樣的內容:

“格鬥遊戲爲什麼沒落、小衆、沒人玩?”

距離現在越近,相關討論就越多,幾乎快成了熱門話題。

然而,與這種論調相反,格鬥遊戲的市場表現卻在一路走高。《龍珠鬥士Z》銷量突破1000萬,《鐵拳7》銷量突破1100萬,《真人快打11》銷量突破1200萬,並且這三個IP近兩年推出的新作《七龍珠:電光炸裂!ZERO》《鐵拳8》《真人快打1》,銷量也先後突破了500萬大關——伴隨打折長賣,最終保持單作千萬級不是問題。

另外,還有電競價值更高的《街頭霸王6》,以及更出圈、狂賣3500萬份的《任天堂明星大亂鬥:特別版》。這樣的成績放在買斷制遊戲的框架內,恐怕也只有“使命召喚”“寶可夢”這種印鈔機IP,纔有單作穩過千萬的水平。

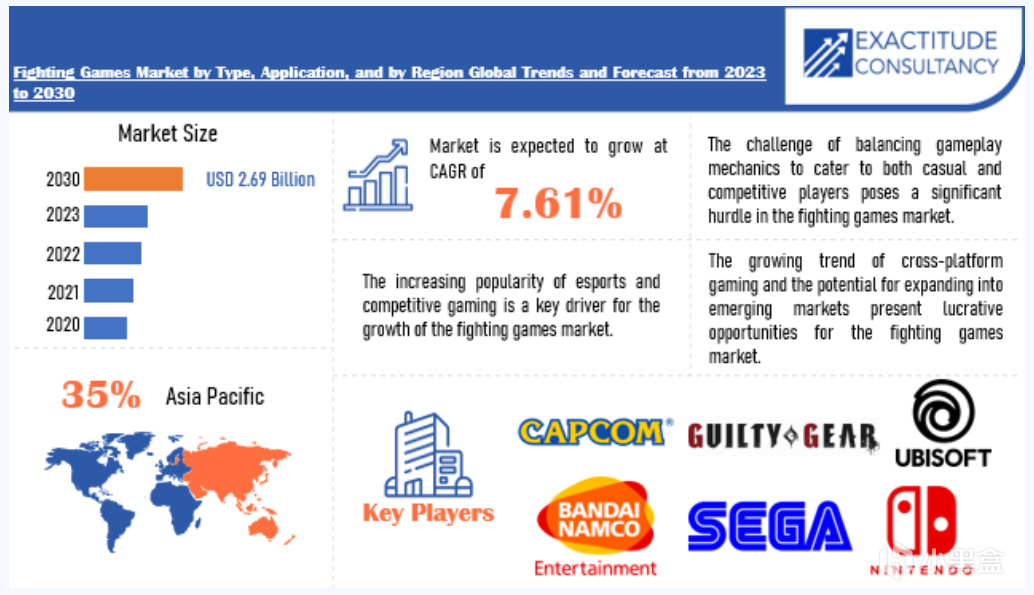

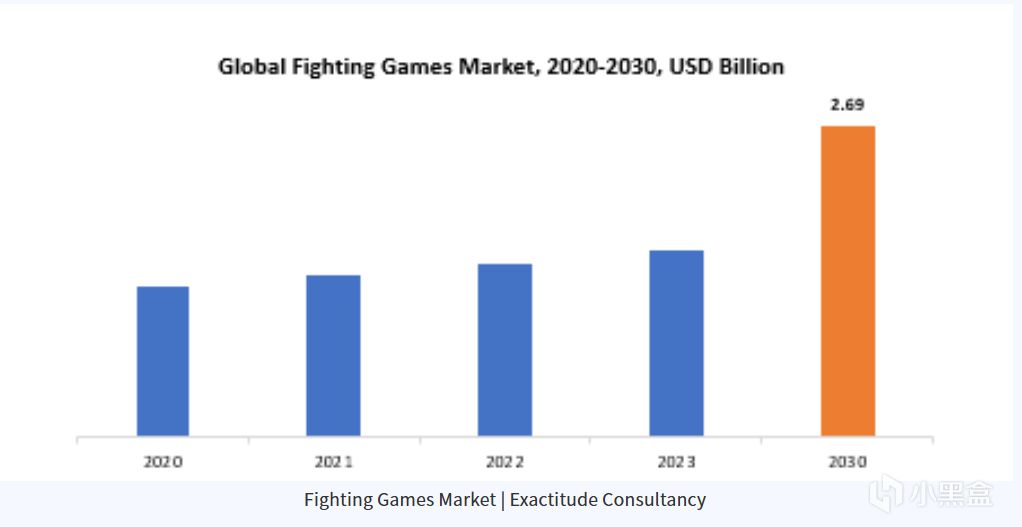

如果翻閱行業報告,會發現這個賽道已達百億市值,且所有報告都給了一個相當樂觀的估測。在這個大多數遊戲市場增長放緩、互相卷存量的當下,過去4年格鬥遊戲市場平均以7.61%的勢頭在逆勢增長,預計到2030年,市場規模會再翻一倍。

行業動向,同樣證明了這種樂觀。

自2023年起,市場每年都會公佈或推出3款以上的中大型格鬥遊戲。比如今年就有:體量較小的《無敵少俠VS》、時隔18年復活的IP《新VR戰士》、“美國97”的精神續作《漫威鬥魂》、九月公測的英雄聯盟格鬥《2XKO》,以及國產遊戲《異人之下》。

並且,最後三款遊戲還分別來自索尼、拳頭和騰訊,投資眼光無需質疑。因此,也許我們可以合理地認爲——資本正在擠進這條“冷門賽道”,並看好它的發展前景。

所以,爲什麼被資本寄予厚望的格鬥遊戲,會在玩家眼裏顯得冷門?我們如果能討論清楚這個問題,也就知道FTG遊戲到底是百億賽道,還是版本陷阱?

首先,我們先定義什麼是格鬥遊戲。

按維基百科的說明,格鬥遊戲是指:

一對一或二對二,雙方同等人數競技打鬥的遊戲。

那麼,《永劫無間》《師父》這類有一些FTG元素的遊戲,不作討論。而《火影忍者》手遊雖然絕對符合標準,但情況過於特殊,因此暫且不做提及,會放在後面做補充說明。

然後,我們再看格鬥是否真的“小衆”。

如果把銷量當作標準,過硬的數據幾乎能說它是次於MOBA,槍車球,RPG之外的熱門類型。但鑑於也有“DOTA2玩家把常年Steam在線前三的DOTA2稱爲DeadGame的這種視角”,那格鬥遊戲作爲一個祖上闊過的遊戲類型,姑且可以認爲:關於它“小衆”的討論,並不是指沒人玩,而是它承載過更大的市場,但走了下坡路,最終沒能達到更高市場預期。

請原諒,討論這一話題時我必須做大量“定義”。因爲,在和人交流的過程中我發現,“格鬥遊戲”是比“類魂”更克蘇魯的存在。有人認爲,沒有硬核搓招的就不算格鬥遊戲,有人認爲加入了“龍珠”“漫威”等IP的FTG,就只能算IP遊戲——所以,我必須先嚴格框定一個準確範圍,才能避免雞同鴨講的爭議。

那麼,有了相對明確的定義,我們終於可以問出那個繞不開的問題:

格鬥遊戲的沒落是因爲太“難”嗎?

直覺上看,格鬥遊戲客觀上是難的。

“難”既是不知道該怎麼辦的自我失望,也是知道該怎麼辦卻無法戰勝困難的無助。而FTG的1對1對戰,無法甩鍋,要求連招、心態,以及知識量的特點,都無疑符合要求,因此“難”成了它的一大勸退標籤。

但“難”,其實又是個相當主觀的判斷。

我以“上手”爲標準,發動朋友各自邀請5個從來不玩遊戲也不看遊戲的親友,在相同時間內分別遊玩《英雄聯盟》和《街頭霸王6》。最終,有四個人更快地理解了《街頭霸王6》的遊戲方式,並表示他們認爲《街頭霸王6》更“好玩”。

日本養老院舉辦的格鬥遊戲比賽,字面意義上的“我奶奶都能玩”

當然,這只是個粗糙的實驗,但道理是能理解的。因爲,只要你去過街機廳,或那種帶PlaySation和Xbox的遊戲室,肯定見過那種啥也不會,但通過瞎按一通,亂拳打死老師傅的“手柄破壞者”——除了上店老闆的黑名單,遊戲對這種菜鳥來說沒有門檻。這也符合老一代玩家的經驗,當80後90後去遊戲廳,開始玩格鬥遊戲也是啥都不懂,想咋按咋按,卻不妨礙可以和朋友互有勝負,玩得開心。

包括互聯網上對一些如伊朗、智利等小國的“網吧”探訪,也能支持這種觀點,格鬥遊戲在這些地區有着不俗的人氣。雖然玩家的水平連段抽象、打法自由,但架不住有相同水平的朋友快樂格鬥——對有這種心態的人來說,難不難並不是打到某個最高段位,而是作爲一款遊戲,是否順利地獲得了遊戲樂趣。

因此,可以說格鬥遊戲門檻不在於掌握某種技巧,而是需要有同水平的人,一起練、一起玩。

很大程度上講,這解釋了爲什麼明明難度比現在更難,格鬥遊戲卻能在街機時代紅極一時。因爲,線下游戲的場景,玩家很容易碰到水平相近的對手——即使碰不到,爲了一種“好爲人師”的“虛榮”,水平高的玩家也更願意教導水平低的玩家。

換句話說,一個遊戲的難度既由自身的設計決定,更來自於它的玩家生態。而這,也是爲什麼像《英雄聯盟》這類遊戲,同樣有着很高的學習門檻和操作難度,但因爲社交屬性,以及國內大學網吧化的有利環境,進而在朋友的幫助和交流下,學起來反而感覺不到太勸退。

所以,我們可以假設存在這樣一條世界線:出於某種原因,有些地區依然保留着類似街機環境的社區生態——那格鬥遊戲是否依然是大熱門?即使難度高也依然擁有高人氣?

答案是存在的。並且,遊戲在那裏不是洪水猛獸。而是會被家長看作把娃帶向正道的“菩薩活佛”。

因爲,並非每個國家都像我們高瞻遠矚,很早地意識到互聯網的重要性。我們憑藉工業力量的支持鋪設網絡基建,把PC個人電腦及網費都壓到一個很親民的水平,幫全民跑步進入數字時代。但在很多地區,時代是停滯的,那就依然擁有讓格鬥社區蓬勃發展的環境。

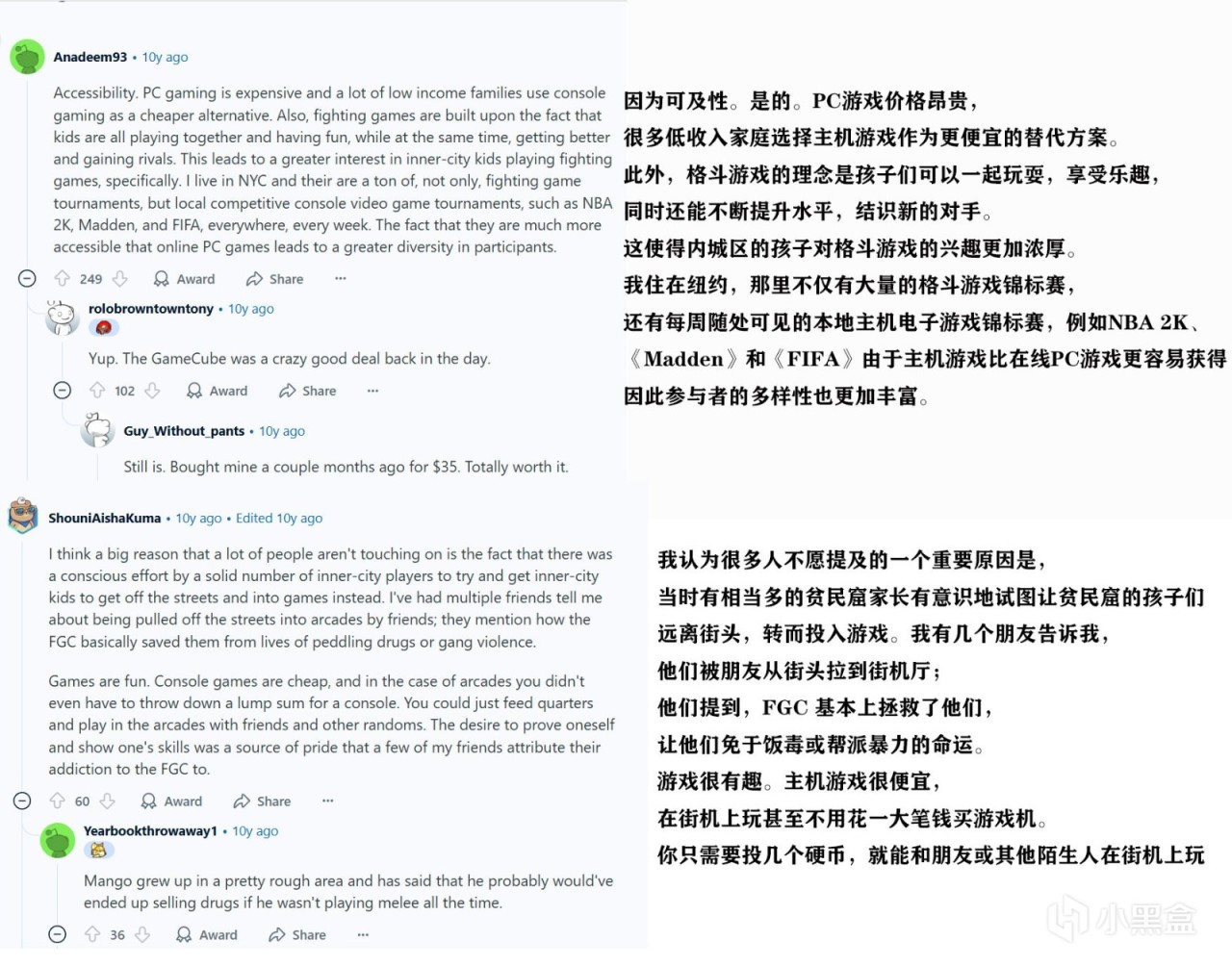

拿美國這個貧富差距世界第一的國家爲例,投幣遊玩的“街機廳”仍在貧民區存活了很長的時間。後來,取代它的也不是PC個人電腦,而是主機遊戲。

飽受詬病的情侶機,也是這個時期形成的習慣

所以,請想象一下:你現在是個貧民區的黑人玩家,家裏因爲買不起電腦,因此淘來一臺二手PlayStation 4。那當你和親兄弟一起攢夠錢後,首先會爲這臺遊戲主機買什麼遊戲?

預算有限,我們要算經濟賬:那首先,這個遊戲要耐玩;然後家裏辦不起網,所以它不能說聯網遊戲;最後你兄弟也出了錢,那它最好是雙人遊玩的遊戲。

因此,最好的選擇,第一是體育遊戲,第二就是格鬥遊戲。

打開SteamDB對比,可以發現格鬥遊戲有着與體育遊戲相似的表現——都屬於賣得很多,賺得不少,但如果用網遊思維的在線人數去比,他們都屬於“不太火”的水平。

體育遊戲和格鬥都沒有很高的同時在線。因爲,這類遊戲的玩家生態,它的根基在線下社區。

所以,與我們大多數人“有網遊,沒兄弟”的環境相反,“格鬥遊戲”對那些“貧窮又能生”的地區來說,反而是一種上手容易、門檻低的經濟選擇。這也是爲什麼,我們能在格鬥電競中找到很多實力強勁的第三世界選手:《街頭霸王6》總決賽雙亞的天才少年BLAZ來自智利,“街頭霸王”系列GOAT之一的Menard來自多米尼加,《鐵拳7》的GOAT阿斯蘭來自巴基斯坦,還有“任天堂大亂鬥”“真人快打”“漫威VS卡普空”裏,浩如繁星的黑人世界冠軍。

因此,Evo大賽的評論員Majin Obama,認爲格鬥遊戲是最簡單直接的品類。因爲,它無關種族、性別、階級,選手不需要擠進某個隊伍或組織——只要實力夠強,就可以自由參加任何比賽,證明自己。

更倒反天罡的是,貧困地區的很多家長,也會支持子女去打遊戲。因爲,青少年在精力最無處發泄的年紀,遊戲能幫子女遠離街頭槍支、管控藥物,以及幫派暴力。

像最近特別出圈的Evo世界冠軍、“提前開香檳哥”、小孩衛冕的第一功臣“Punk”,他的家庭情況就是這種——可以見得,對一類產品的認知,很大程度上由外部環境決定。

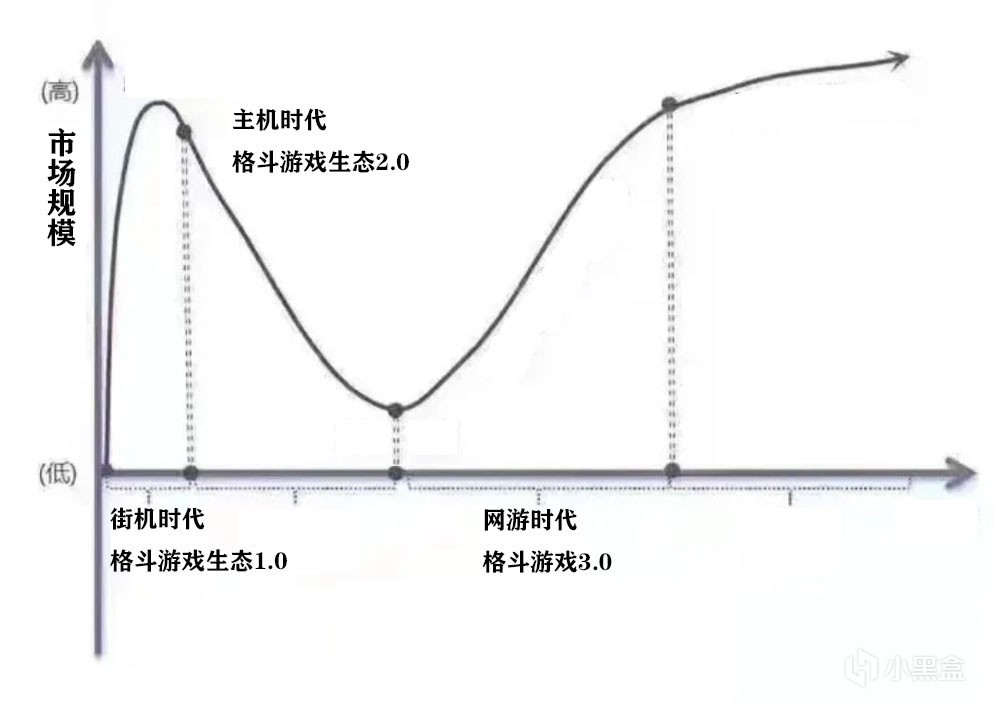

那麼,我們終於可以找出格鬥遊戲沒落的罪魁禍首:難度其實是最容易解決的表因,根本問題在外部環境的消亡。換句話說,是街機廳的消亡,讓玩家失去了遊玩格鬥遊戲的環境。

如果能形成新的生態,這種變化也僅僅只是版本的迭代。比如歐美的格鬥社區,很順滑的從街機時期,過渡到了家用機時期。甚至因爲家用機比街機便攜性,辦比賽的門檻變低,還助力了格鬥賽事的電競化——大名鼎鼎的格鬥賽事Evo,正誕生於這個時期。

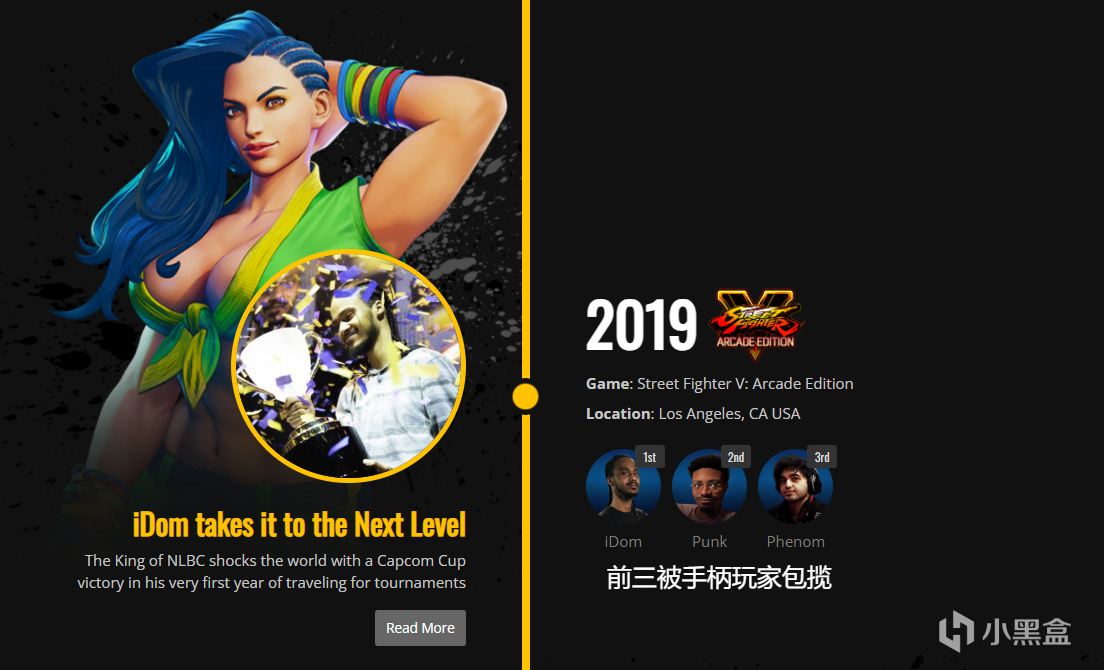

也是家用機的環境下,手柄玩家開始崛起。比如2024至2025年期間,《街頭霸王6》CPT總決賽的設備統計顯示,決賽圈選手用手柄的一共有18人,佔全選手數量第一——這反映了家用機生態對街機生態的取代。

2025年CPT的統計

2019年CPT的統計

相反,如果一個地區缺少家用機環境,格鬥遊戲就會陷入一種突然死亡的狀態。因爲,你在遊戲廳可以很舒服地找老闆要張光盤,和朋友一起躺在沙發,拿起手柄開一把“鐵拳”,卻很難在網吧裏花50分鐘下載“街頭霸王”,然後插第二把鍵盤,和朋友擠在座位上對戰。

當然,既然提到了網吧,那自然也應該考慮把網絡聯機作爲街機廳的替代方案。而問題的根源就在這裏——很長時間裏,格鬥遊戲並不是難不難的問題,而是網絡對戰根本沒法玩的問題。

如果你看過主播或自己玩過《街頭霸王5》《鐵拳7》等2015至2020年的格鬥遊戲,就知道人們對這些遊戲的網戰評價,到底有多糟糕。這也是爲什麼大部分格鬥比賽,仍採用一臺設備兩個座位的“情侶座”設置,還有很多選手完全不網戰,只線下約戰的原因——因爲,這是長久以來延續下來的習慣,格鬥遊戲在大部分時間裏,根本就不能稱爲聯網遊戲。

所以,爲什麼格鬥遊戲不適合網絡對戰?

這就必須提到一項技術,叫“回滾代碼”。

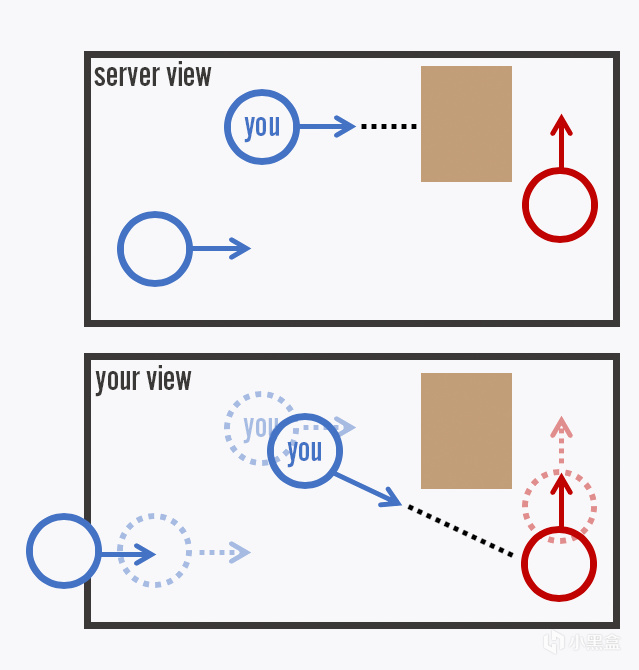

通常,爲了解決網絡問題,大多數PVP遊戲會採用一種叫“回滾代碼”的方案。比如,你去射擊一個卡頓哥,卡頓哥卡了,系統不知道他輸入的是什麼,那系統就會預判他的操作,當系統判斷它被擊中的可能性大,你就會看到他被射擊倒地。

相反,如果在卡頓後,系統發現他輸入的指令並不會讓他被擊斃,那麼“回滾代碼”就開始回溯糾錯,這時你會看到他突然“詐屍”站起來,遊戲繼續。

來自《瓦羅蘭特》的技術分享,虛線就是系統在預判“卡頓哥”的操作

通過這種技術,儘管偶爾會造成瞬移滿天飛的情況,卻很好地保證了聯網PVP環境下,不同網絡水平在同一局比賽中的遊戲流暢性——它爲FPS成爲大DAU頂流遊戲,奠定了重要的技術基礎。

FPS遊戲早在1993年就由約翰·卡馬克實現了“回滾代碼”的應用。而格鬥遊戲雖然也在2006年,由坎農兄弟拿出了類似的回滾方案,但對3D高清化遊戲的優化難度很高,要等到2021年《罪惡裝備:奮戰》推出,技術才成熟到能用——這才讓格鬥遊戲的網絡體驗,達到一個能流暢運行的水平。

可以理解,畢竟格鬥遊戲是以幀爲單位計算攻防轉換的類型,不可能對FPS的回滾代碼全盤照搬。而一旦這道技術難關攻破,整個品類的環境也就發生了翻天覆地的變化,於是當年各大格鬥廠商下場跟進,有些甚至爲了流暢的網戰,不惜用代碼重寫一遍遊戲。

換句話說,格鬥遊戲直到2021年,才真正能被當做一種聯網遊戲。

綜上,我們可以得出結論。我們對格鬥遊戲“沒落”的認知來源:第一,是街機廳消亡後,家用機沒有進來;第二,是PC的網絡情況,又撐不起硬核格鬥的網絡對戰環境。

如此一來,也就可以解釋爲什麼格鬥有現在的復興趨勢,因爲技術突破了。那就像“搜打撤”的玩法最早來自單機遊戲《潛行者》,而MOBA的玩法直接脫胎於局域網的對戰RPG,當一種玩法成熟到可以被網遊化,那它就擁有改變整個行業生態的可能性。

因爲,格鬥遊戲現在的網絡問題,已經被解決。

而一代版本一代神,3.0版本的格鬥遊戲,是個值得去賭的潛在增長點。

樂觀來看,可以畫出這樣的曲線

所以,格鬥遊戲有機會成爲下一個百億賽道嗎?

如果您有關注行業信息的話,應該知道過去十年最被大廠熱捧“概念“有兩個,一個是“電子競技”,另一個是“大IP戰略”。FTG格鬥品類乍看之下,就像兩者同時滿足的“天選之子”——所以,哪怕有人爲了OKR應付上級而匆忙立項,格鬥遊戲也理應屬於能輕鬆“喝到湯”的產品類型。

先說電競,格鬥遊戲的優勢有三個。

第一,格鬥遊戲因爲單局時長短、節奏快,那比賽就可以採用報名海選的方式——EVO和CPT都是人人可報名,相比其他項目抹平了選手和玩家的界限,讓它更有參與感。

第二,是觀賽門檻低。它不像多數電競遊戲那樣,觀衆至少要熟悉遊戲內知識,才能夠看懂比賽——格鬥遊戲甚至不需要解說,也能像看“動作電影”那樣一目瞭然。

第三,是話題多。格鬥職業玩家就和它的玩法一樣率性直接,什麼父子局、恩怨局、清算局,不需要特意炒作就多如牛毛,運作方式可以參考現實裏的拳擊運動、MMA。更不用說,它解決了電競裏沒有東洋鄰居的Bug,可以輕易憑藉“打日本人”的噱頭,滿足特定人羣的“情緒需求”,放大遊戲品牌的傳播力。

再說IP,格鬥遊戲的優勢也有三個。

第一,很多熱門網文、漫畫的核心邏輯就是“戰鬥爽”——說得不客氣點,裏面的敘事基本可以約等於成人片裏的劇情。所以,這也就註定了,很多熱門IP想用遊戲變現的話,最直接而高效的方式,就是改編成格鬥遊戲。

第二,格鬥遊戲的強動作屬性,讓它可以全面的展示角色魅力——不論是肌肉曲線,還是戰鬥方式,都很容易在強大的動畫設計表現下,滿足粉絲對原作的想象,甚至超越原作。就比如最近在遊戲《罪惡裝備:奮戰》裏作爲聯動角色出戰的露西,她就收穫動畫原作粉絲的高度熱情,很說明問題。

第三,想看電子鬥蛐蛐、關公戰秦瓊,是寫在人性中的底層代碼——所以,我們會看到《鐵拳8》聯動《最終幻想16》,也看到了“任天堂明星大亂鬥”“英靈殿大亂鬥”這種把不同IP放在一個遊戲裏亂燉的做法。他們都獲得了很出色的市場表現,證明了這條道路的可行。

《任天堂明星大亂鬥:特別版》每次聯動新角色時的現場

因此,我們可以看到:拳頭的《2XKO》是“英雄聯盟”IP的格鬥遊戲,騰訊的《異人之下》IP來自熱門國漫,PlayStation的《漫威鬥魂》採取了“電子競技+大IP”的設計思路。再加之,格鬥遊戲有比3A、開放世界等重資產項目更低的開發成本,風險也更容易控制,被資本看好也就並不奇怪。

進一步講,如果對它更大刀闊斧地改造,比如弱化連招框架,技能加入冷卻時間,甚至用抽卡養成的模式付費升級——那《火影忍者》手遊即便被核心玩家所忽視,也已經在廣義的FTG分類裏,用商業表現證明了這已經是一條百億賽道。

今年6月1日暢銷榜排名,圖源嗶哩嗶哩@江之島盾子

可退一步看,《火影忍者》手遊更像一次意外,格鬥遊戲這條賽道仍存在許多坑。比如這幾年新產品,同樣有大IP的《地下城與勇士:決鬥》賣得很差;跟風大亂斗的《華納多元宇宙》已經停服;被沙特資本大力支持,還斥巨資請來C羅納爾多做聯動角色的《餓狼傳說:羣狼之城》,銷量也不盡如人意。

如果不解決下面幾個問題,它就仍會是版本陷阱。

第一個問題是“難”。

儘管前文有討論,這種“難”更像一種被誇大的主觀認知,但解題的關鍵也藏在裏面。廠商必須說服玩家羣體“這種難並不影響從遊戲中獲得樂趣”,營銷計劃可以參考已經出圈的“類魂”遊戲——“難”不是勸退標籤,而是等待玩家去摘取的榮譽。

前文還有提到,解決上手門檻的最好方式,是玩家社區。但這種互相交流的社區,很難在短時間內自然形成。那相關的解決方案,我們可以期待一下《英雄聯盟》格鬥的表現,拳頭把《2XKO》做成了2V2格鬥,憑此設計加強遊戲的社交屬性,給玩家更多機會去交流、去老帶新,這或許可以抹平遊戲的上手門檻。

第二個問題是“累”。

格鬥的核心玩法是種高強度對抗,是種在短時間內必須精力高度集中的類型。不像大多數熱門競技遊戲,都有一個運營發育、戰術準備階段,按某職業玩家的話說:“打兩小時不紅溫(生氣),說明你不會玩這個遊戲。”也就導致它很難形成“成癮”機制,玩家很容易“燃盡”,然後失去興趣。

對此,多數廠商的解決方案,是開發周邊玩法。比如,《鐵拳8》可以配泳裝當暖暖玩,《任天堂明星大亂鬥:特別版》有主打彩蛋收集的“燈火之星”,《街頭霸王6》做了一個開放大世界給玩家活動,甚至每個賽季的“通行證”都只服務於周邊玩法去設計。

但其實,格鬥遊戲的訓練場連招訓練,也可以當作放鬆方式。就存在一種玩家,他把“連招練習”當作一種進入放鬆狀態的解壓玩法——換句話說,就是進入用肌肉記憶思考的狀態,放空大腦。

我們編輯部的王麗老師就是這種人,他用打訓練場的方式找寫作思路、調整心情。同樣,也存在像海外的Desk大神一樣的玩家,他從來不在遊戲裏和對手連線PVP——他的玩法是在訓練場裏研究各種連招,他的遊戲樂趣來自如何把連招打得更帥氣。

因此,我認爲可以圍繞訓練場找解決方案。畢竟,格鬥遊戲的拳腳節奏,其實就像音樂裏的鼓點節拍,很容易喚起人類的爽感。所以,也就有一種可能的方案,如果在連招訓練的玩法中,融合更多“音樂遊戲”“節奏遊戲”的元素——或許有機會解決練習場顯得“累”的問題。

2023年已經有獨立遊戲做了相關嘗試

第三個問題是“付費”。

誠然,《永劫無間》2000萬套銷量的成績,證明了國內玩家並不排斥“買斷+內購”的模式。但國內廠商如果想做買斷制,就意味着要和國外衆多發展成熟、粉絲高黏性的IP,去直接競爭——在這種情況下要達到多高的質量,才能從中搶到多大的市場?這個前景是存疑的。

那麼,如果做免費遊戲,格鬥遊戲是否能學二遊、SLG品類那樣,讓20%的玩家貢獻80%的流水?某種程度上,它真有這個潛力。

這種潛力,不僅體現在遊戲內的付費設計上,更體現在由格鬥遊戲強大的社區和觀賞性,所衍生出的外部經濟生態。一個前文刻意迴避的例子,就是《拳皇97》。

這款27年前的遊戲,至今都是國內格鬥遊戲的直播頂流,巔峯時期一度能在某魚平臺與《絕地求生》《英雄聯盟》分庭抗禮。而它的社區生態,有點像現實世界的“地下黑拳”——即由各個“土豪大老闆”出資,主播之間進行比賽,獲勝者可獲得高額現金獎勵,而老闆也會花好幾十萬贊助比賽——儘管很難講這背後是否有博彩灰產,卻客觀上推高了一批格鬥主播的簽約合同,爲平臺帶來了巨大的收益。

所以,如果有一種付費方式,能服務好這些潛在的“土豪大老闆”,那這些大齡土豪老闆,就可能成爲格鬥遊戲用戶中的“付費鯨魚”。

此外,《英靈殿大亂鬥》的付費模式,會是個更現實的參考。它遊戲免費,角色收費,但每週會輪班一批周免角色——那麼,當玩家玩到一個周免角色,但下週這個角色周免時間過了,玩家就可能爲角色付費。另外,遊戲也提供了238元全解鎖的買斷方案,再加上游戲裏可以肝的金幣、皮膚內購,算是很好地平衡了付費玩家和免費玩家的需求。

先上車後付費,這更符合國內市場的邏輯。

所以,哪怕格鬥遊戲賽道迎來了技術奇點(網絡問題解決),市場開始快速增長。也必須解決“難”和“累”這兩大難題,再拿出一套匹配的“付費設計”,纔有更大的機會喫到紅利。否則,就需要絕對高的品質,去和那些歷史悠久、深受粉絲信任的老IP,去硬碰硬。

儘管這種紅利,還遠遠不是清晰可見的大市場,但在大蛋糕都被分得七七八八,甚至很多熱門品類的市場是在負增長的當下——2021年以後的格鬥遊戲賽道,會是個看得到的增長點。而投資所看重的,正是“預期”。

一個有趣的側面印證是:格鬥遊戲的主流設備分爲搖桿、手柄、Hitbox,玩家年齡很大程度上與格鬥遊戲生態1.0、生態2.0,以及生態3.0對應的時間重合。而在最近,格鬥遊戲賽場開始出現越來越多的鍵盤職業玩家。Mixbox這類設備,正是爲了迎合這些從PC端湧入的新玩家的習慣,而誕生的。

算是一個側面說明,格鬥遊戲不再只屬於街機和老登——越來越多的新玩家,正在湧入格鬥遊戲。

Mixbox,一種適合鍵盤玩家習慣的設備

因此,格鬥遊戲或許不是那種讓豬飛起來的風口,卻很可能是遊戲行業的一個增長點。

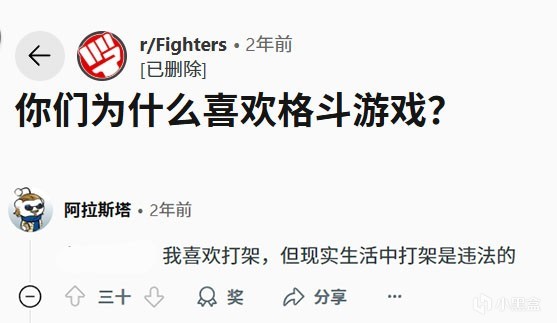

這就像古時候有人愛看“角鬥士表演”,現代有人愛看“拳擊”,原則上每個人的內心都有一種“鬥爭衝動”,註定格鬥遊戲不論如何都會有一批忠實的玩家羣體。而當你問這些玩家“爲什麼會喜歡玩格鬥遊戲”,也許就會有人坦蕩地這麼回答你——

“我愛打架,但現實中法律不允許。”

參考資料:

1.Exactitudeconsultancy格鬥遊戲產業分析報告:

https://exactitudeconsultancy.com/reports/36140/fighting-games-market

2.嚴肅的問題,爲什麼格鬥界(尤其是《任天堂大亂鬥》)有更多的黑人?

https://www.reddit.com/r/smashbros/comments/4178ff/serious_question_why_does_the_fighting_community/

3.格鬥遊戲社區的黑人根源

https://teamliquid.com/news/2023/02/10/the-black-roots-of-the-fighting-game-community

4.爲什麼在格鬥遊戲中設計回滾網絡代碼比玩家想象的要複雜得多?

https://www.reddit.com/r/truegaming/comments/uqne41/why_designing_rollback_netcode_in_fighting_games/?tl=zh-hans

5.騰訊West《遊戲IP手冊》

https://wetest.qq.com/labs/373

6.知乎-爲什麼《拳皇 97》的高手如河池等人不效仿曾卓君玩《街霸 6》去參加 EWC 賺幾十萬美元的高額獎金?

https://www.zhihu.com/question/1942017164350554735/answer/1942713615963632513

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![好想回到公司沒錢的時候[cube_doge]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/11/21/56ce39f9ee8ebbfa0618d755eb4b17a6.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)