“一个人同时可以兼备卑鄙与伟大,善良与邪恶。”——《月亮与六便士》

这句来自毛姆的论断,如今读来更像一把钥匙,解锁了文学阅读中最令人纠结的命题:当写下传世经典的作家,本人却深陷道德泥沼,我们该如何面对那些曾照亮心灵的文字?

01 | 秋琼的引文 |

你是否会因为一部作品粉上一个作家?你是否知道你喜欢的作家其实是个性侵犯?当你知道TA的恶劣行径之后,你会批判TA吗?

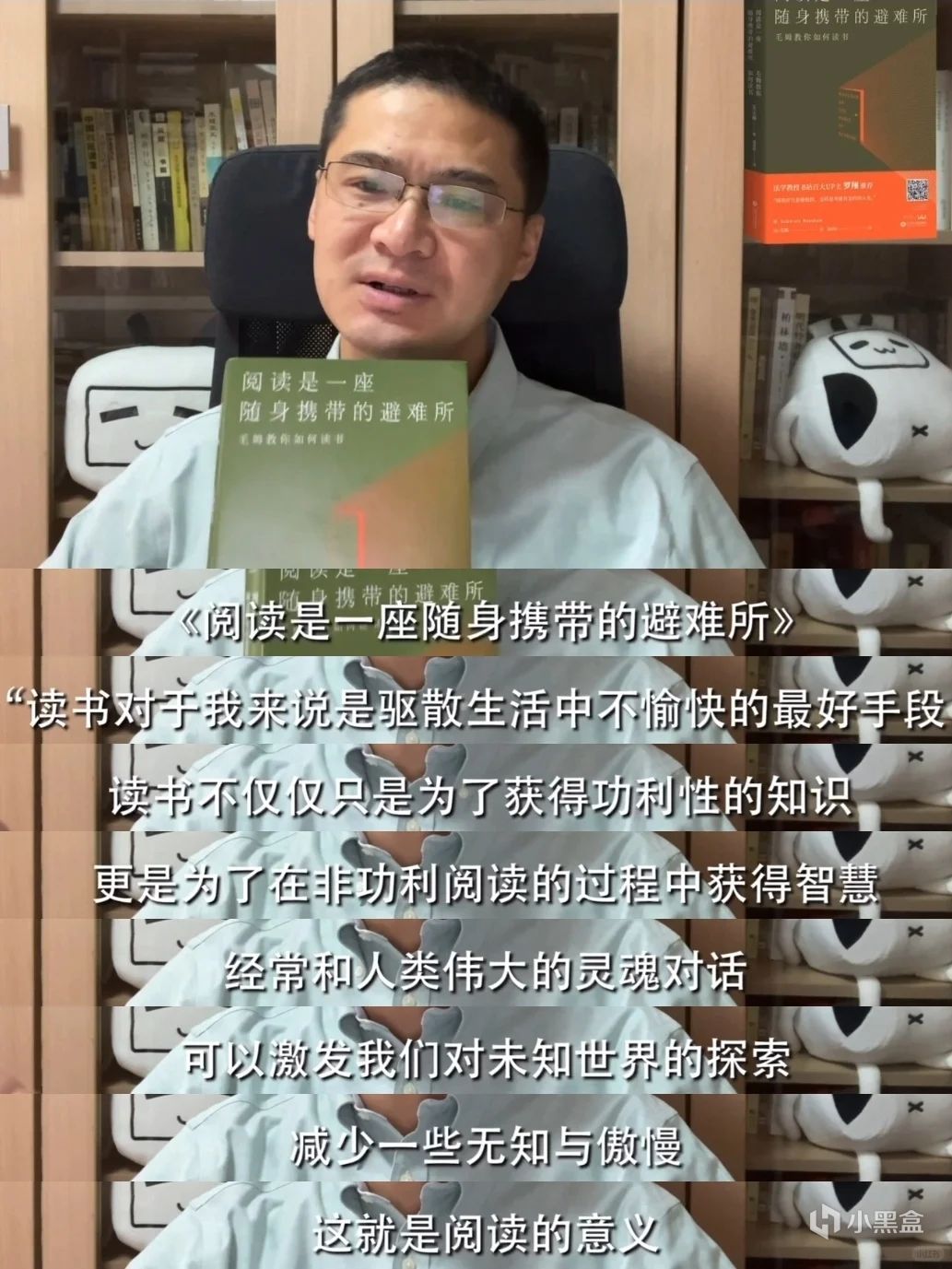

作为这世上万千读者之一,读完毛姆的《阅读是一座随身携带的避难所》后,就已对许多作家完成了祛魅。

在这本书里,毛姆对福楼拜、狄更斯等名家的评价毫不留情,尤其对陀思妥耶夫斯基,几乎用尽了所有贬义词,将其私德批得体无完肤。

毛姆的爆料里,这些作家的感情生活混乱不堪、移情别恋、抛妻弃子是常态。最颠覆认知的是陀翁——不仅出轨赌博,竟还向友人炫耀强暴女童的经历,简直刷新三观。

福楼拜也曾直言,身边女人都只是某位白月光的替代品,其爱情观里的物化意味显而易见。可就是这样的人,却写出了《包法利夫人》这般剖析人性的经典。

在此之前,我和许多读者一样,习惯将文字的光辉投射到作者身上,仅凭几部作品就盲目爱屋及乌,陷入以偏概全的幻想。

滤镜破碎后,有人愤怒反思,有人却成了经典的无脑卫道士,斥责批评者揪着私生活不放。可承认作家的恶行并不丢人,毕竟犯错的从不是指出问题的读者。

更核心的问题是:阅读真能彻底割裂作品与作者吗?答案是否定的。我们或许能努力保持客观,但作者的烙印早已融入文字,根本无法完全剥离。

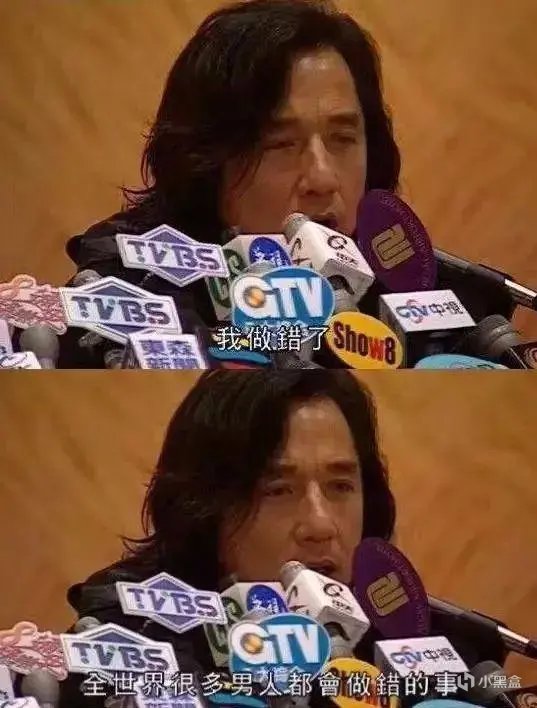

当我们沉浸于《罪与罚》对人性的叩问后,再听到陀翁那句“可是我也是人啊”,震撼之余更觉讽刺——这句本呼应人权观念的呐喊,从他口中说出,只剩虚伪。

这种说辞和 男人都会犯的错 如出一辙,不过是借普通人的身份逃避责任。陀翁凭才华收获名利,犯错后却想抹去光环装可怜,这种又当又立的行径,实在令人不齿。

放在当下,这样的作家必会因丑闻身败名裂。

这让我想到饭圈爱豆禁恋的规则——虽与作家职业不同,但核心逻辑一致:当你从受众处获取超额收益,就该承担更高的道德约束。用爱豆也是普通人洗白,不过是害人害己的溺爱。

斯特拉科夫在陀翁传记中写道:“这些小说的存在仿佛极力为它们作者的罪行开脱,向我们证明着最为卑劣的恶行也能与最高贵的情感并存。”

这句话点破了核心——作家的复杂性本就是人性常态。而我想探讨的是:我们常说的作品与作家分离,究竟该如何理解?

02 | 核心困境:文字的光辉,遮不住人品的阴影?

1. 祛魅之后,阅读为何更难了?

毛姆的《阅读是一座随身携带的避难所》,与其说是一本阅读指南,不如说是一本作家祛魅手册。它打破了文如其人的固有认知——原来写出《红与黑》的司汤达,私下里虚荣又敏感;写出《高老头》的巴尔扎克,常年负债累累还热衷投机;而狄更斯,这位在作品里歌颂家庭温情的作家,却对自己的妻子冷漠至极。

这种祛魅带来的不是轻松,而是更深的纠结。当我们知道福楼拜在写作《包法利夫人》时,一边谴责艾玛的堕落,一边又在生活中物化女性;

当我们知道陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》里探讨罪恶与救赎,自己却犯下不可饶恕的恶行时,再读那些文字,就像在清澈的水里看到了沉底的泥沙,欣赏的心情总会被刺痛打断。

这本质上是文学理想与人性现实的碰撞。我们总愿意相信,能写出深刻文字的人,灵魂也该是高尚的;能洞察人性的作家,自己也该是通透的。

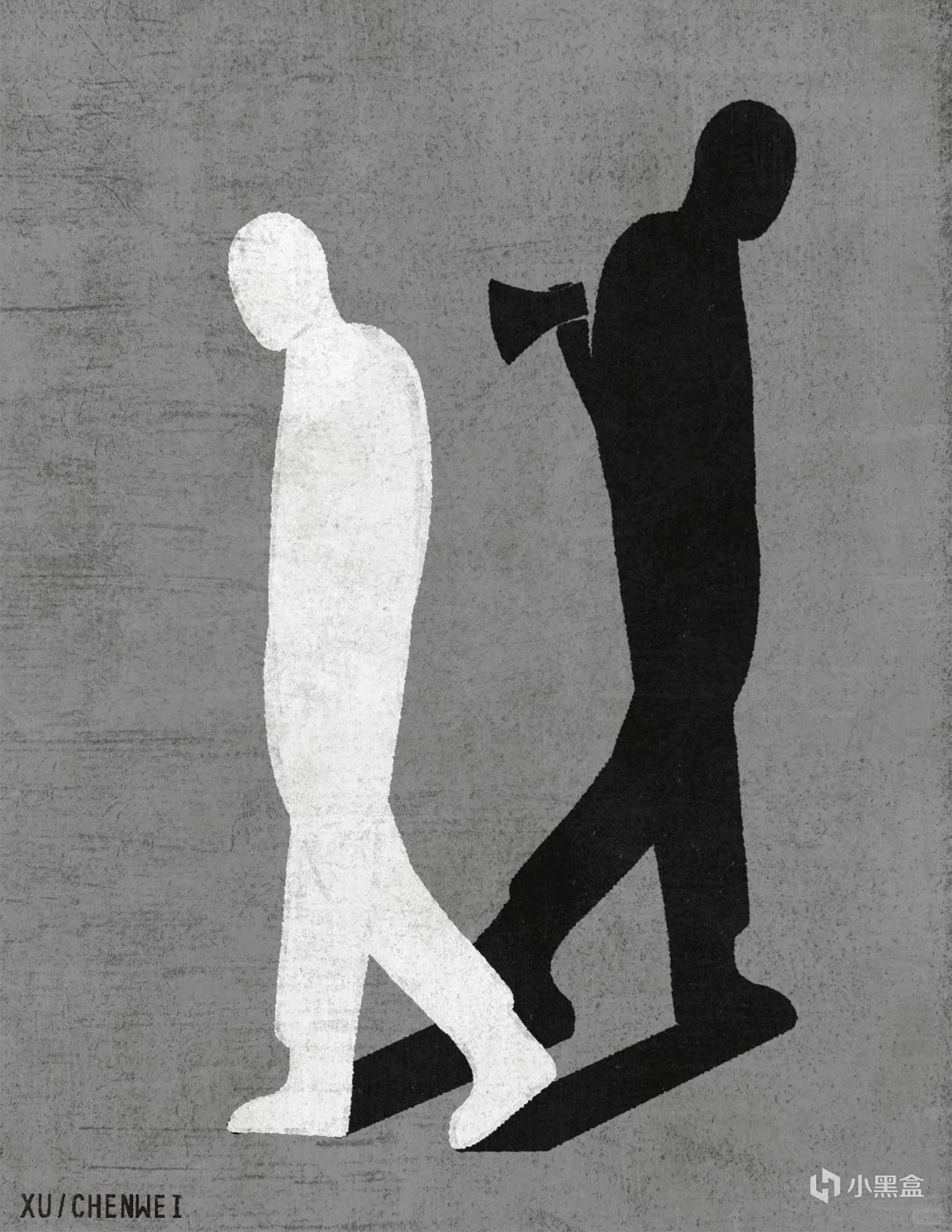

可现实却是,作家也是人,他们可能比普通人更敏感,也可能比普通人更卑劣——文字是他们的避难所,也是他们的遮羞布。

2. 不分离,是执念;强分离,是自欺

别管作者,只看作品是很多人给出的解决方案,但这其实是一种伪命题。文学作品从来不是凭空产生的,作者的经历、性格、价值观,早已像毛细血管一样渗透在文字的每一个角落。

狄更斯笔下的孤儿形象,离不开他童年在鞋厂打工的屈辱经历;陀思妥耶夫斯基对 罪恶 的极致描写,或许也与他自身的叛逆基因有关。我们无法在阅读《双城记》时,完全忽略狄更斯对妻子的冷漠;也无法在读《罪与罚》时,彻底忘记他曾炫耀的恶行——这些信息一旦进入认知,就会成为阅读的一部分。

可反过来,因作者劣迹否定作品也是一种极端。就像毛姆,他把陀思妥耶夫斯基骂得狗血淋头,却依然承认《罪与罚》是不朽的杰作。

文字一旦被写出,就拥有了独立的生命,它所承载的思想、情感、审美,会与读者产生新的联结,这种联结不会因为作者的品行而消失。

所以,分离不是切割,而是区隔——我们要区分的不是作品与作者,而是对作品的欣赏与对作者的评判。

欣赏《包法利夫人》的文学价值,不代表认同福楼拜的爱情观;赞叹《罪与罚》的思想深度,不代表宽恕陀思妥耶夫斯基的恶行。这两者并不矛盾,反而能让我们的阅读更清醒。

03 | 理性阅读:带着清醒与作品对话

1. 把作者当成作品的背景注脚

与其纠结要不要分离,不如换个思路:将作者的生平作为理解作品的背景材料,而非评价标准。

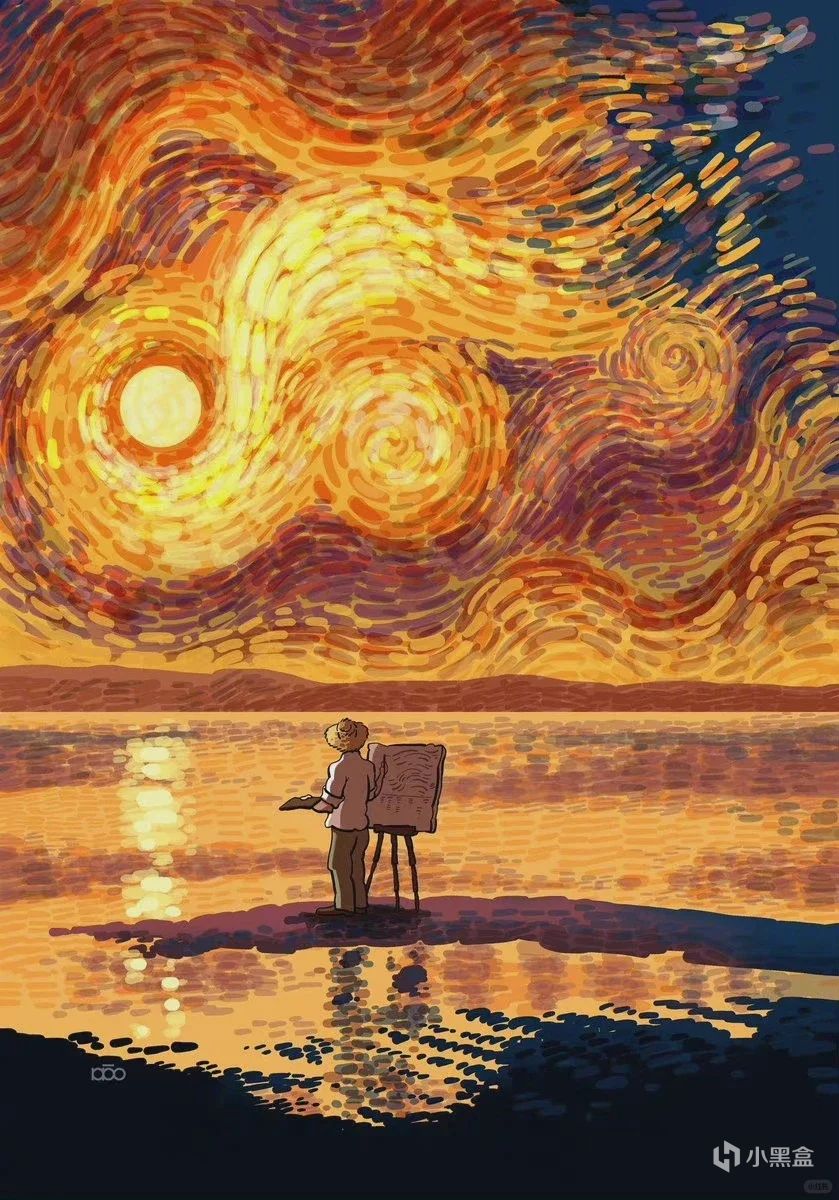

图源:@一只飞出猪栏的猪

当我们知道陀思妥耶夫斯基的赌博成瘾和道德污点后,再读《罪与罚》中拉斯柯尔尼科夫的挣扎,或许能更深刻地理解人性的矛盾——连作家本人都深陷其中的困境,才更具普遍性。当我们知道福楼拜的爱情观后,再看《包法利夫人》中对“爱情幻想”的批判,会发现这种批判里藏着作者的自我投射,这种复杂性反而让作品更立体。

也就是说,我们不必爱屋及乌,也不必恨屋及乌。作者的品行是注脚,能帮助我们更好地读懂作品的深层含义,但不能替代作品本身的价值。

2. 保持批判式欣赏,守住道德底线

真正成熟的阅读,是带着批判的眼光欣赏。

这种批判有两个层面:一是对作品的批判——不因为是经典就全盘接受,比如《包法利夫人》中对女性的塑造,放在当下就有值得反思的地方;二是对作者的批判——不因为作品优秀就美化其恶行,比如陀思妥耶夫斯基的劣迹,无论何时都该被谴责。

陀思妥耶夫斯基

这种态度在分享时尤为重要。当我们向他人推荐《罪与罚》时,不必回避陀思妥耶夫斯基的品行问题,可以这样说:这本书对人性的探讨非常深刻,但作者本人有严重的道德污点,这一点需要我们清醒看待。既分享了好作品,又传递了正确的价值观,这才是负责任的阅读者。

同时,我们也要明确底线:如果作者的恶行直接体现在作品中,比如作品本身宣扬恋童、暴力、歧视,那么这样的作品就不值得被推荐和传播。文字的价值在于传递美好与思考,而非为恶行张目。

相由心生

3. 接受不完美,是阅读的终极智慧

毛姆在《阅读是一座随身携带的避难所》里,一边吐槽着作家们的不堪,一边又在文字里享受阅读的乐趣。他的态度其实给了我们答案:阅读的意义,不是寻找完美的作家,而是在文字中寻找共鸣与力量。

我们或许会因为作者的品行而难过,会因为文字与人格的割裂而纠结,但这些都是阅读的附加体验。重要的是,那些文字是否曾在某个瞬间治愈你、启发你,是否让你对人性有了更深刻的理解。

就像《月亮与六便士》里说的,人本就是卑鄙与伟大的结合体。作家如此,阅读者亦如此——我们不必因为发现了作家的卑劣就否定一切,也不必因为热爱作品就包庇恶行。接受这种不完美,带着清醒与包容去阅读,才能真正让阅读成为随身携带的避难所。

04 | 秋琼的结语

毛姆在评价作家时,有一句很中肯的话:“天才的光环并不能掩盖他们作为人的缺陷,同样,他们的缺陷也不能抹杀他们的天才。”

这句话或许就是我们面对劣迹作家的最佳态度。

祛魅不是目的,清醒才是。

我们不必再像从前那样,把作家当成神,也不必因为他们的人性而否定作品的文性。欣赏文字的光辉,批判人品的阴影,这两者并行不悖。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![好想回到公司没钱的时候[cube_doge]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/11/21/56ce39f9ee8ebbfa0618d755eb4b17a6.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)