小島秀夫的答案,誇張但又意料之內:“我的身體有70%是由電影構成的”。酷愛閱讀的他受到父親的薰陶,從十幾歲就開始狂熱迷戀電影了。

在大衆眼中的他,是發推狂魔,熱衷分享種種瞬間;是藝術先鋒,審美品味不拘一格;是遊戲作者,作品玩法獨樹一幟……

但他唯獨,不是一個電影導演——小島本人從沒有真正執導過一部院線電影。

“這麼熱愛電影,爲什麼不去當導演?”

其實中學的小島就與朋友一起拍攝了許多影片,偵探、恐怖片就是他那時最喜歡的類型。

然而父親的突然去世,改變了他的人生軌跡,他不得不選擇了更賺錢的經濟學專業——大學期間,小島的電影夢依舊生長着,只是在當時正在走下坡路的日本電影行業裏,他找不到機會。

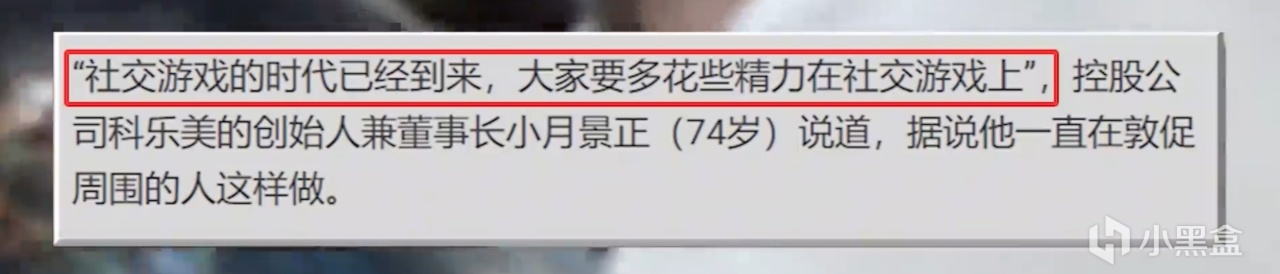

而遊戲行業的蓬勃發展給小島帶去了新的希望。“我發現了一個只看重個人能力的新領域,也就是電子遊戲行業。”隨後小島秀夫加入了Konami公司,逐漸成爲了一位擁有獨特風格的遊戲製作人。

一晃到2025年,小島已經推出了《死亡擱淺》的續作,他的藝術風格和遊戲電影化的才華再一次走入大衆視野。

除了不絕於耳的誇讚,他身上的爭議也一直持續到了今天。尤其是對於小島“是不是個好導演”的爭議聲:

有人說他的播片超長,不適合拍時長2個小時左右的電影;有人說他的鏡頭語言冗雜,敘事太過拖沓;也有人說他表達晦澀,門檻過高不適合大衆欣賞……

當我初入死亡擱淺那遊戲電影化的世界裏時,我也是不習慣的:播片中的節奏拖沓且無法跳過、劇情推進緩慢,還有各種雲裏霧裏不明所以的謎語人片段……

這樣的幾十個小時過去,解鎖新裝備、在節點城和配送站間奔波時,伴着Low Roar的歌聲,進入心流的我竟然感受到了一種前所未有的“異步感”——

大衆玩家與小島自身的異步、科技與自然的異步、災難與生存的異步…而這種種“異步”,最終卻神奇地把我和喜歡《死亡擱淺》的玩家們引向了某種“同步”。

由“異步”走向“同步”,而作爲玩家的我到底與小島秀夫“同步”了什麼呢?或許我們可以同步到他的視角下再來思考:他到底會不會是一個好導演?

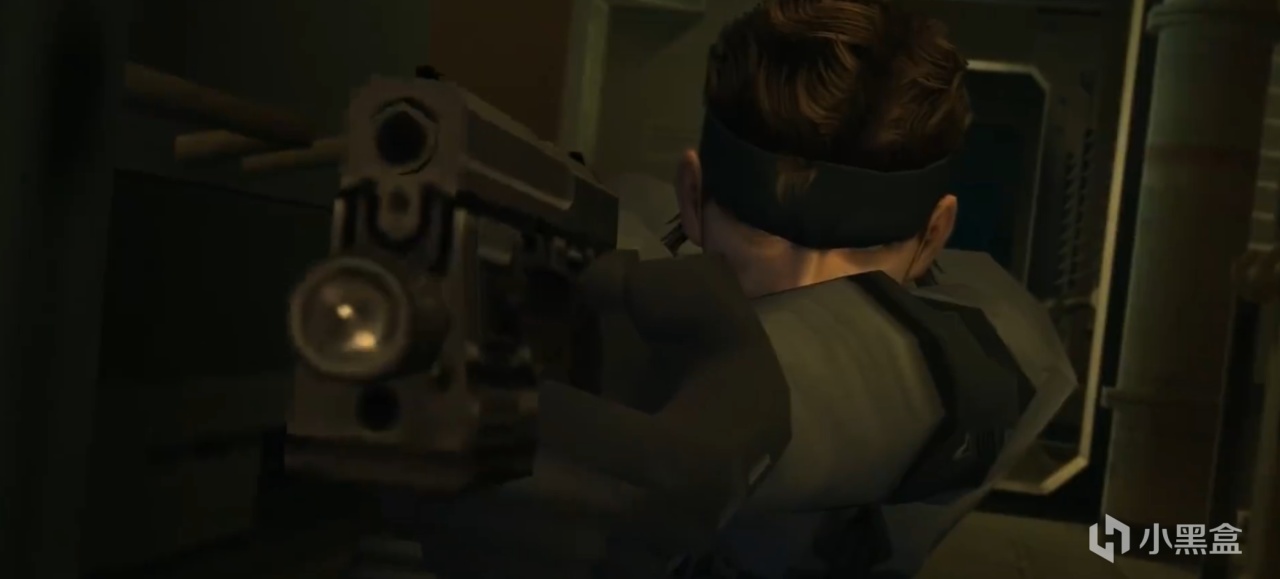

波紋效果鏡頭中的水下潛入,在電影級的分鏡裏,輔以場景、人物的運鏡,小島用這段不到半分鐘的播片快速、高效地營造出了遊戲的潛行氛圍。

沒錯這就是35年前發佈的《合金裝備索利德》,業界第一部採用3D即時演算、第一部採用全過程角色配音的作品。可以說小島就是遊戲電影化的先驅,推動了整個行業的技術向“電影化”邁出了巨大一步。

但是遊戲電影化就是加入播片這麼簡單的事情嗎?

那麼《行屍走肉》系列、《底特律變人》才應該是業界的最佳案例纔對:在一長段播片之後加入QTE選項、做出不同的選擇就可以了,嗎?

或許小島也同樣在思考這個問題:無論是互動影遊的QTE,還是先前作品播片中的簡單運鏡,似乎都無法更大幅度地提升遊戲電影化後的代入感。

回看死亡擱淺1開頭在車後方的運送橋段時,我們能感受到一些明顯不同,這就是他的嘗試:

弩哥是在看車後?還是在看屏幕外的你?

明明我操控的是主角Sam,但是此時視角不在他身後,反而絲滑的過渡到了一個“不存在”的第一人稱視角上,而這個視角不是Sam也不是送貨員,就是玩家本身。

這種絲滑、無感的方式很輕易的就能把你拖入其中,就像庫布里克《發條橙》中演員看向鏡頭本身的凝視瞬間;《紙牌屋》中的弗蘭西斯·安德伍德與屏幕之外的你對話交流的時刻。

《發條橙》

《紙牌屋》

小島在開頭的這段嘗試,帶來了只有在影視作品中才能感受到的通透,那一刻橫亙在玩家和作品之間的第四堵牆被打破,“我”真正進入到了遊戲中,時間雨在追趕着飛速行進的送貨車,BT在我後面緊追不放……

但技術的進步只能是工具,不能是目的。在費盡心思、通過技術手段推進遊戲電影化之後,小島想要表達的核心主題是什麼?

遊戲自誕生以來,往往被大衆認爲是娛樂和消遣。“遊/play”一詞本身就消解了遊戲進行嚴肅敘事的可能。

而小島也是最早讓遊戲議題轉向嚴肅化的遊戲製作人之一,合金裝備每個系列都有不同的主題,關於“基因”、“模因”、“感知”、“和平”……

小島在合金裝備系列中的議題基本都是圍繞核武器展開的反戰思考:《食蛇者》中核武器對人類道德和信任的摧毀、《和平行者》中諷刺用核武器“以武止戰”的荒誕。此外,還有《幻痛》中對於身份認同、“語言”與“祖國”關係的深入探究……

但是那時的小島還是Konami的一員,在商業鉅艦裏他的手腳始終受限,公司把他的作品拆開售賣、強行安排作品續作的種種“向錢看”的行爲也讓小島愈發不滿。

2015年小島離開Konami並在同年組建了自己的獨立工作室,四年後推出《死亡擱淺》——他遊戲生涯中風格最獨特的一部作品。

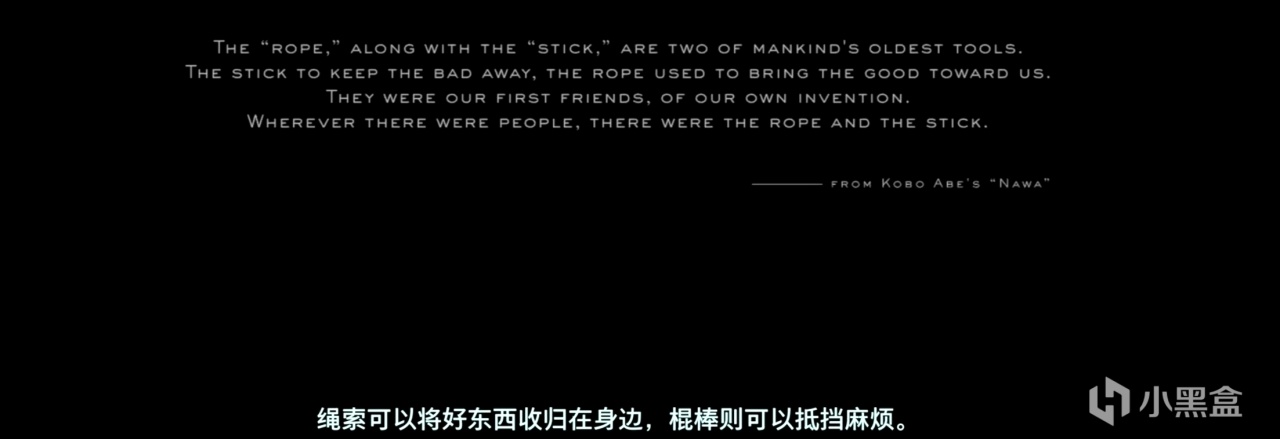

遊戲一開始安部公房關於連接的那句話裏,濃縮的就是他關於人類本質的全新思考:人與人之間的連接到底是什麼?有什麼意義?

童年時,由於父母整天忙於工作,小島秀夫非常孤獨。他是個隨身帶着鑰匙的孩子,每天放學後獨自回家,獨自度過大部分夜晚……小島秀夫寫道,“我一回到家就會打開所有房間的每盞燈,打開電視、把音量調到最大——並我不是爲了觀看任何內容,只是想減輕孤獨感。即便成年後,我仍然保持着這個習慣。”

這種強烈的孤獨感,被放進了《死亡擱淺》中由玩家們體會:

當你在空無一人的小山峯上發出“hello?”的吶喊時,會不會期待有人回應你呢?

在接入開羅爾網絡、與世界上的其他玩家建立連接時,你的孤獨感是否被撫平,並且感嘆“連接”的來之不易呢?

這一個個由小島在玩法底層拋出的哲學問題,都在等待着玩家去搜尋和體會出自己的那份答案。

從技術手段實現進步,再到哲學議題不斷深化,小島一直走在不斷嘗試與自我挑戰的路上。但是將遊戲電影化到底給小島帶來了什麼呢?

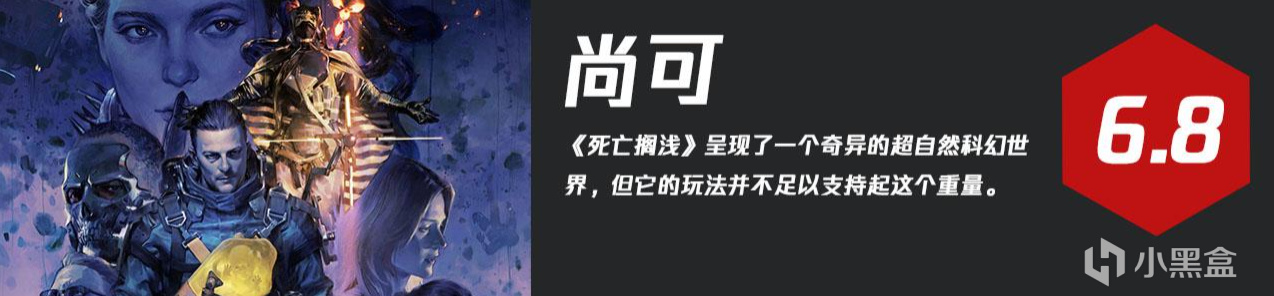

是《死亡擱淺》發售初期IGN的6.8分,還是諸多“跌下神壇”的質疑?好像電影化後的銷量並沒有暴漲,年度最佳遊戲的桂冠也被宮崎英高“搶走”。

所以這一切是值得的嗎?小島秀夫到底爲什麼要這麼執着於遊戲電影化?

說實話,我也不知道。

小島曾分享過對他來說最重要的人生之書: 夢枕獏 《衆神的山嶺》。

這是一本關於登山的現實主義小說。談到登山,總會有這樣一個哲學問題:”爲什麼要登山?”

英國登山家喬治·馬洛裏的回答是:

“因爲它就在那裏”。

書中的登山界“孤狼天才”羽生丈二,先天跛腳卻對登山有着強大的執念,他對於這個問題的回答是:

“我一定會活着回來,然後再次向山進發……並不是因爲山就在那裏,而是因爲我就在這裏。”

從馬洛裏登山是向着“巨大困難的挑戰和征服”,變成了羽生丈二“對自我價值和使命的追尋”。

從在大廠裏的頂級製作人,變成了獨立工作室的試驗先鋒。我們會在其中略微窺見小島在創作時目標的轉變:

他曾一次又一次地向那座名爲“遊戲電影化”的技術最高峯發起了攀登,他探索着遊戲表達的哲學邊界。

但在越過一座座高山、領略了山頂的風景之後,或許是某個回眸的瞬間,小島發現了自己的價值與意義,原來“我就在這裏”。

這時小島選擇再次向山進發,不是因爲“山”就在那裏,而是因爲登山是“小島秀夫”的自我實現之路,也是“小島秀夫”所要承擔的責任與使命。

我本以爲我可以看透小島秀夫,然後總結出幾個關鍵詞句來概括他的一生。

我一遍又一遍地改稿時才明白這太難了。“此中有真意,欲辨已忘言”。

但是每當我進入遊戲、Low Roar的歌聲又響起時,我發現自己好像又在那個瞬間與小島秀夫實現了某種神奇的同步。

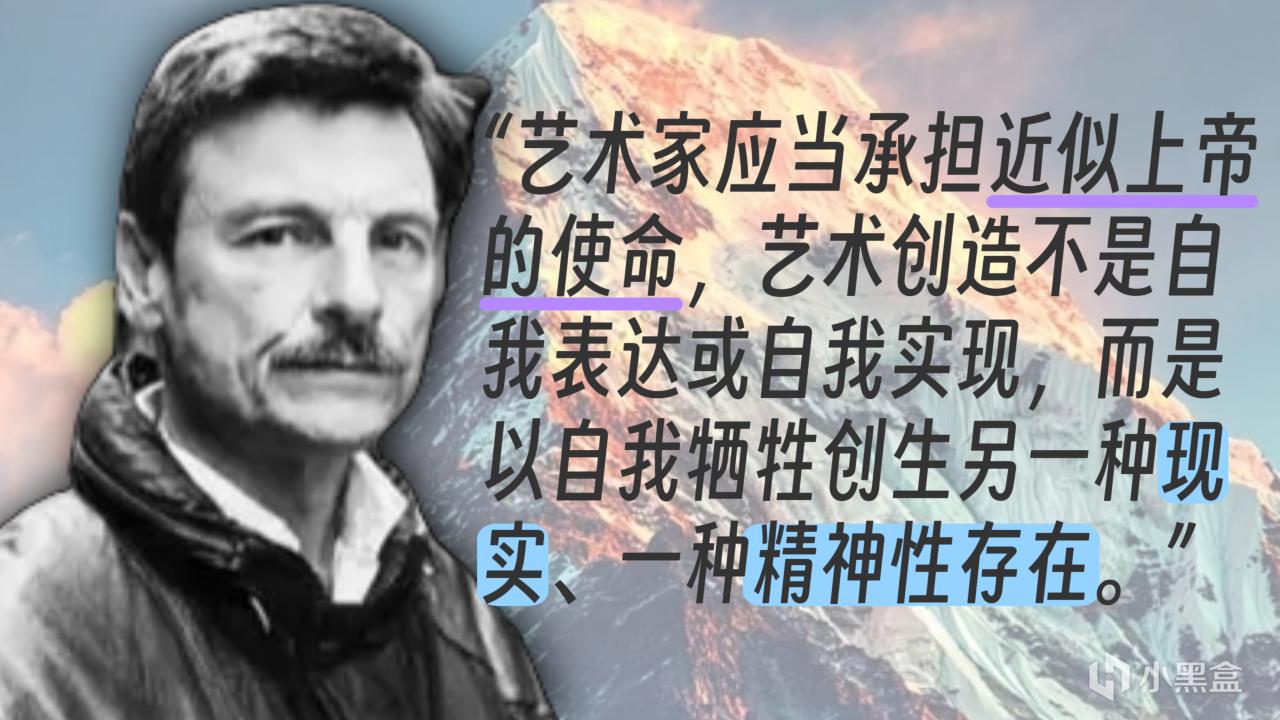

我不知道該怎麼用語言表達清楚這樣的由“異步”邁向“同步”過程中的感受,直到我看到了塔可夫斯基的這句話——

毫無疑問小島秀夫做到了,他創造的就是這樣一種精神性的存在——

我會在這個炎炎的夏日裏主動進入遊戲找到一個下雨的時刻,搭建起一個雨亭,和我懷中的BB一起享受這心中的寧靜時刻。

我會時不時拿上幾個藥箱,步行去老頭子那裏送去他需要的藥物,再聽聽他這次會對我說些什麼。

也會在高速公路上疾馳,假如碰上了老鄉還會毫不猶豫地去問候一下他們的寄存箱。

在死亡擱淺的世界裏,我們擺脫了原先合金裝備裏應接不暇的視覺刺激,“連接”本身的意味和詩性品格反而更加清澈起來,引領着我們進入了一種凝視與冥想的狀態,在沉靜之中抵達超越性的想象、思考與詩性體驗。

而所有喜愛這款遊戲的玩家們也在他的精神世界裏,實現一場陌生的相會,一場異度的重逢。

小島秀夫早已躋身“偉大”的行列,此時對於他會不會是一個好導演的討論也失去了意義。

他能持續穩定地爲大家帶來新的作品,然後不斷在他的作品裏實現獨一無二的精神性同步,這樣就足夠了。

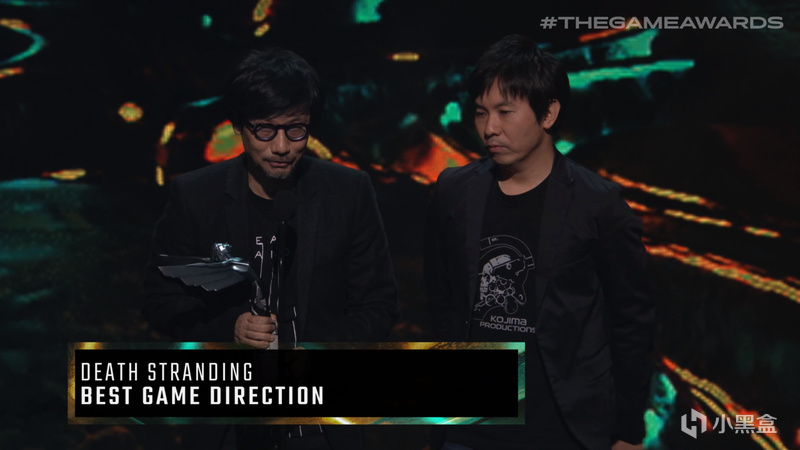

2019年TGA,小島憑藉《死亡擱淺》榮獲最佳遊戲導演獎(Best Direction)

我是無限,歡迎關注

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com