因爲我們今天,是要很正經地討論一種文化現象、一種最近流行的固定語句形式:

“你可能沒見過我,但一定聽過/見過我的XXXXX。”

天下誰人不識君

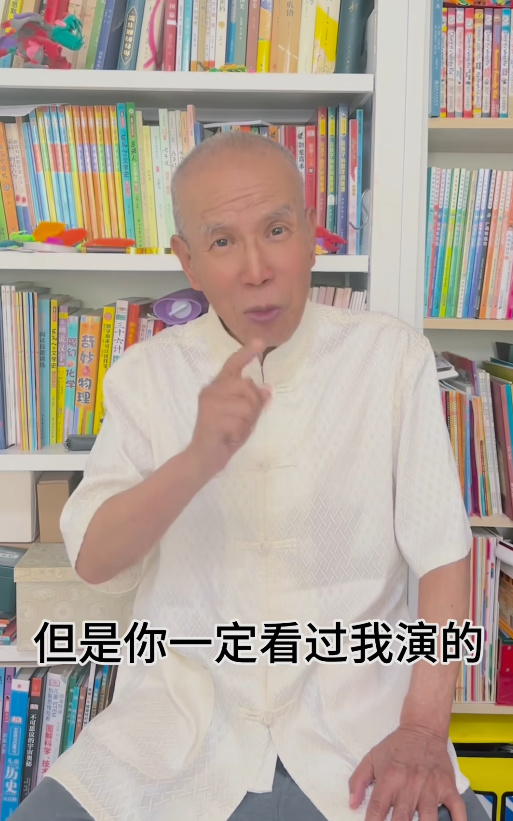

上面這句話,倒不是最近纔有。像是22年人民日報介紹李世宏老師(86版《西遊記》猴哥配音之一)的視頻,就出現過類似的文案;此外23年,歌手@Daisy薛黛霏也在視頻中說過類似的話。

但要說成羣結隊的出現,還屬最近“古風”這個圈子裏的創作者們——從某種意義上,你可以將其看作音樂區的一次集體性“自救”。

今年2月初,古風圈內知名歌手司南發了一個視頻,叫“這些歌居然都是一個人唱的?”。視頻開頭的文案,就叫做 “先別划走,你可能不認識我 但你一定聽過我的歌”。

《冬眠》《春滅小山河》……有一說一,她這些歌我真沒聽過——但沒關係,有不少人聽過,因爲每首曲子出現時,都引起一陣驚呼與回憶殺。

截止發稿前,這個視頻的數據已達338萬,超過司南2021年至今共八十個視頻的數據總和。

在如此高的數據面前,在音樂區逐漸式微的當下、在所謂古風音樂已今時不同往日的當下,一場“打破繭房”的共識就開始了,來自古風圈的這個特殊圈子開始了一場“團建”,臺前的歌手、幕後的混音、詞曲……許多曾在圈內留下作品的人們,都開始加入了這一行列。

比如“沙栩帆-聖雨輕紗 “,曾爲過舊版《起風了》,以及《我的一個道姑朋友》《錯位時空》混過音。讓不少人驚呼,“你纔是最適合做這個視頻的人”。

當然,《起風了》《我的一個道姑朋友》原曲都來自日本,這點up自己也說了

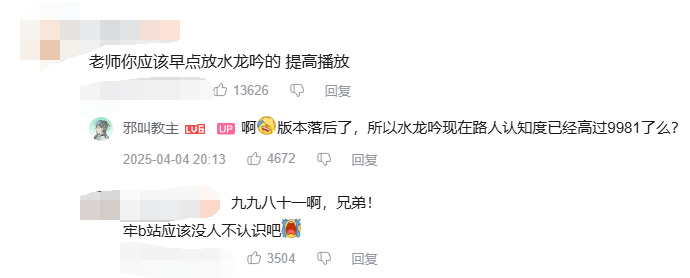

再比如“邪叫教主”,《九九八十一》與《萬神紀》的詞作者。而這位最近知名度最高的作品,應該是來自遊戲崩壞星穹鐵道的《水龍吟》——其知名度高到不少人調侃,爲啥不把這首歌放在最開頭。

再比如歌手任然,《空空如也》《涼城》《飛鳥與蟬》的原唱。這一開口,不知又是多少人的回憶殺。

一時間,各路幕後創作者如雨後春筍一般出現。在這種共同的流量密碼之下,人們彷彿達成了一種同諧。每當看見這類視頻的時候,人們大多抱有一種“寧可不認識不能不點”的想法,以防滄海遺珠之遺憾。而對於那些知名度高的人,人們總會回覆一句“天下誰人不識君”。

當然,還有一些疑似有些搗亂的圈內頂流亂入其中:比如《牽絲戲》原唱銀臨,比如河圖,比如國風電音的徐夢圓。當這羣人出現時,人們紛紛表示,你tm來湊啥熱鬧……

回憶殺,是當今的流量密碼。當獲取信息的渠道與信息密度越來越高的時候,人們反倒開始不斷懷念過去的某些東西——一種遺落在記憶之中、並能成爲羣體共鳴的東西。而他們一開口,就好像穿越了一樣、直接帶你回到那個特定的時代、那個特定的夏天。

孫楠工作室:你可能不認識我(???)

隨着這場團建的擴大化,一場懷舊行動似乎開始走出古風圈。那些圈外歌手、CV、配音演員,亦或是其餘曾經在大衆認知中留下過深刻印象的人們,也開始進來,用作品說話。

比如歌手@Lily陳潔麗,她最知名的作品,是《豬豬俠》片頭曲。

比如“要爽就來冰工廠”,以及“中國郵政恭祝全國人民新春快樂”的配音老師趙可,一開口就能將人拽回二十年前的老舊電視機裏;再比如廣告專業戶的配音演員張小麥,一句“貴州茅臺,爲您報時”響起時,亦不知讓多少人當場換臺。

你會發現,這一切背後的剛需,叫做“用作品說話”。

你必須得有個好作品,如果做的是狗屎,那就別來沾邊。

隨着行動擴大化,這些文案背後其實有了平臺官方的某些神祕助力。比如貢獻了經典臺詞“田文鏡,我愛你mua”馬國成飾演者何金龍;比如現年79歲的國際繪本大師,蔡皋也紛紛前來刷刷存在感,並高調宣佈入駐。

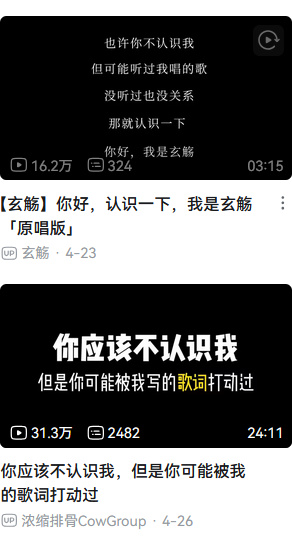

當然,在這個格式被濫用之後,它則成爲了一場更加原始的、有關“內容”側的直接交流與回顧。鬼畜區的作者、留下名言的網紅、留下游戲裏弱智操作的玩家、某些音效的作者……都前來留下了自己的痕跡。

來源@暗槓讀秒p,哈基米鬼畜音樂《哈雪大帽險》作者

——若是按這種思路,似乎我也能出一個視頻:

“你可能不認識我,但你一定(應該)看過我測過的杯”。

來源@SuperMing小洺

梗的盡頭,是爛梗。對於爛梗我們無需下定義,也無需過多解讀。

但今天這個梗稍微有些不同,它是有意義的——它最大的意義,來源你曾經切實存在過回憶。

N個時代

這場運動背後,會讓我想起兩個所謂的“時代”,兩個已經差不多過去的時代。

其一,是小圈子氛圍內,這場運動的初始——“古風”時代。

所謂“古風”二字的定義,太過廣泛,今天人們都未能吵出一個絕對權威的定義。比如我心中“孤篇壓全唐“的古風曲,是大道至簡、將宮商角徵羽音律倒放的《滄海一聲笑》,是作詞鬼才黃霑改了數版之後,帶有濃濃江湖氣息與數十年人生哲學的豪情絕唱——而另一邊,很多人卻在討論,這武俠曲,是否屬於真正的“古風”。

但現在我們說的古風,更多是脫胎於武俠/仙俠等非寫實內容的亞文化圈子。人們普遍認爲,2010開始,是古風這個亞文化小圈子的黃金時代。

那時,許多圈內用戶集中於“5sing”這個古風專用的聽歌app,箇中有着墨明棋妙的團體,諸如河圖、銀臨、董貞這般的頂流,還有HITA等一系列創作者井噴的時代……而那時候的聽衆呢,則戴起耳機搖頭晃腦,一邊身處學業的繁忙與重壓中,一邊放飛思緒幻想那個不曾存在的世界,還時不時在筆記本與草稿紙上,寫下一些中二時期的記錄與小歌詞。

《盜墓筆記·十年人間》(同人曲)。編曲來源@純白

時過境遷,如今的古風歌曲,似乎在冥冥間換了個形式,似乎開始更加迎合短視頻時代的節奏、更加下沉化。

而過去火的歌,大多都是好聽的;但現在火的歌,真不一定好聽。

現在大家接觸更多的,似乎是伴隨着強烈鼓點DJ的“新式古風”“土味古風”——你不能說現在的古風沒有好作品,但是平庸的作品太多了,也佔據了太多的視線。它讓過往大衆對國風有的“堆砌詞藻”的刻板印象,在如今開始被成倍放大,導致人們在今天提起所謂古風二字,似乎不能有一個很好的印象。我就覺得,“我說寒山別哭,我帶你出”這首歌(的歌詞)就是狗屎。

所以,許多人開始懷念過去的古風。

來源@petabeta

而多年之後,當他們在某個平臺再次遇見這首小圈子內的歌時,過往的回憶殺,便全都來了——借用當年《傾盡天下》的一句詞,當人們回頭時,會發現“原來時光已翩然輕擦”。

而跳開古風這個小圈子,我們亦可以從這些隻言片語中,看到一個更加大衆化的時代:

電視機時代。

圖片來源@八零波波

電視機,它現在於之年輕人羣最大的作用,是一個掛件、一個大號的顯示屏。它已經不再是那個14寸/18寸能賣出天價的玩意,也不是曾經結婚必備的“四大件”;它不再是過去人們接受信息的絕對主流,也不再是什麼大屁股小尺寸的老舊東西。

信息的密度在擴張,現在的人們,已習慣在不固定的環境中接收信息、觀看視頻——而坐在電視機前的這種行爲太固定了。幾乎沒什麼人會像從前一樣抱着個電視看一天,他們躺在沙發或者牀上玩手機的時間,遠遠高於這一切。

除了信息的爆炸,還有內容層面的懷舊。就比如武俠這個分支,已經隨着武俠文化的逐漸沒落而消失,現在的武俠,似乎沒幾個能復刻昔日《射鵰》三部曲的質感與《新白娘子傳奇》的傳奇;而對於過往名著與經典的翻拍,亦或是動畫與動漫,更是鮮有能深入人心之作……

當今天迎來信息爆炸化、內容低質化的浪潮之後,人們反倒開始有點懷念,那個曾經固定的信息模式時代。而那個時代的劇集、動畫片,乃至於各路廣告,都成爲了懷舊的元素,被更多人奉爲經典。它的畫面似乎開始模糊不清,然後漸漸的,成爲了“舊核”的一部分。

而如今人們唸叨着的,又何止上面那兩個或大或小的時代。

江山代有才人出,我們好像總在懷念上一代。

而在懷念之餘,我們需要一個“看見”的契機。

2020年那會兒,B站搞了個評分頗高的說唱綜藝,叫《說唱新世代》。在第一期,導演組對着選手拋出了這樣一個問題:

是想要歌紅?還是人紅?

節目裏,參賽的選手可以有自己的選擇;而現實裏,更多人倒是沒得選。他們甚至不完全知道,自己的哪部作品構建了大衆記憶,又成了哪些人的青春。

你會發現,當他們扔出來“你可能沒聽過我”展現作品後,很多人都開始吐槽,說“怎麼不把xxx放在第一個”“我差點就錯過了”云云。

互聯網的信息密度太大,能用作品在腦海中留下印象的本就不多。更多的人只能偶爾想起一段旋律,卻總是找不到它的相關信息——所以,這股跟風最大的意義在於,讓你在聽見聲音之後”哦“或者說“臥槽”那麼一下,並沿着網線找到過去的碎片,然後從這些碎片中,拼湊出過去的剪影。

那“看見”之後,背後的收益呢?

其實,對於大多數創作者來說,並不算顯著。

大部分人在“臥槽”之後也不會怎麼樣,那些留存也不會讓一個博主的視頻數據有一個立竿見影的起色。儘管它帶來的長期流量收益約等於沒有,就像出圈之後的視頻流量,不會有立竿見影的起色

——但,這已經無所謂了,能被看見就好。

大多數互聯網誕生的梗,最後在追溯至盡頭時,總會步入空洞乃至虛無主義的深淵——但今天這個,終歸有些不一樣,因爲它所關聯的,是那些過去的、真實的、寫實的作品,是曾存在過的畫面與聲音。當你聽見這些聲音時,總能通過這些個畫面,想起那個時候夢想仗劍走天涯的自己。

“別看了,電視機已經落灰了,而你已經長大啦”。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com