大開大合

2023年,只有四十幾個員工的“全年齡”付費網站onlyfans,獲得了超66億美元的鉅額收入,爲行業巨頭pxxxxxb的兩倍。

同年,跑步進入商業化的B站,也上線了自家的onlyfans功能:

包月充電專屬視頻。

通過月度訂閱付費,解鎖專屬視頻內容。

只不過,這個賽道在國內的環境多少有點尷尬。

大部分充電視頻,都是擦邊博主的專屬,

你說正經內容的話,也很少有up主,敢於把它放進付費嘗試的領域裏。

該視頻需要開通238元包月充電觀看(來源@餘多多Dudu)

也是在2023年,包月充電這個賽道上,出現了一位標杆級別的大博主:

“食貧道”。

食貧道

張竣,央視記者,曾於切爾諾貝利與烏克蘭現場作爲戰地記者報道。在轉型自媒體之後,這位開創了“食貧道”的賬號,人送外號“餅叔”。

食貧道的最初主業欄目,是美食。從全國各地的美食,一路喫到宇宙的盡頭鐵嶺,時不時還帶點人文氣息給你上一些價值。

只是,這類偏生活區的內容,都不可避免地像所有美食節目與B站的真人出鏡一樣,有着略顯誇張的顏藝與美食呈現。在鏡頭的拉伸之下,一張顏藝豐富的大臉常常懟滿屏幕,而標題動輒帶上至少兩個感嘆號,盡顯互聯網的浮誇本色。

而當餅叔那不算完美的中年臉龐與凸嘴頂在鏡頭前時,多多少少也帶有一些視覺衝擊力。

語文課本上有個成語叫“秀色可餐”,最初用以誇耀美人的容顏——

但至少對於餅叔本人來說,他這張臉放在美食節目裏,實在難以承擔起“下飯”二字。

時間來到2023年,食貧道團隊的現金流出現問題,一度幾乎斷裂。而在這風口浪尖節點之上,餅叔選擇了自媒體團隊生涯中幾乎最重要的轉型:

開通付費視頻。以更嚴肅的內容、更長的內容、更加高質量的內容獲利。

於是,食貧道的團隊自費40萬,拍攝了系列首部充電視頻:

《迷失東京》。

《迷失東京》是作爲食貧道旗下欄目《東瀛大寶薦》系列的第三部,前兩部爲免費視頻,探討了一些核電站的問題。

截止發稿前,《迷失東京》在b站的單一平臺播放量超過兩千三百五十萬。

時至今日,這也被普遍認爲最成功的充電視頻之一,在充電領域有着開宗立派的水準。

我覺得它最大的成功點,除了其鏡頭調度與內容故事的高質量外,還切中了一個有關現代人們精神危機乃至人類社會的永恆命題:

孤獨。

“孤獨”兩個字拆開,有孩童,有瓜果,有小犬,有蚊蠅,足以撐起一個盛夏傍晚的巷子口,人情味十足。孩童水果貓狗飛蟲當然熱鬧,可都與你無關,這就是孤獨”——南懷瑾

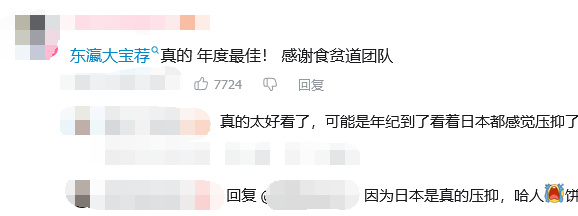

《迷失東京》篇章中,有來自黑幫“怒羅權”的國人汪楠和他所在黑道的老大,有着白天白領晚上身處風俗業的帶娃媽媽,有着熱愛(性)生活的島國男優以及曾下海的國民“女教師”瀧澤蘿拉,亦有着未曾謀面孤獨死去的老人。

說來慚愧,我小時候上過這位瀧澤蘿拉老師的課

2023財年,日本約有4.2萬具遺體無人認領,由地方當局火化或埋葬。

小日子的擰巴情結、名爲“恥”文化與物哀情結的盛行,讓那孤獨與壓抑的情緒貫穿了視頻始終,它們所導向一個共同的現代精神危機,

並印刻於東京地鐵街頭的匆忙人流。鏡頭內的人們永遠光鮮亮麗,鏡頭外的人們永遠行跡匆匆,一如陪酒女在陪伴客人高歌之後,那mv的插入與閃回。

這便是《迷失東京》。

《迷失東京》成功之後,食貧道團隊火力全開。系列第二部的《迦南孤兒》隨之而來,它講述着巴以衝突的現狀,途中甚至差點被火箭彈轟了一炮;

被火箭彈嚇到的餅叔

《神佑之地》聚焦在了菲律賓那充滿雛妓的貧民窟 ,那從垃圾桶淘來的名爲pagpag的“美食”,讓我腦瓜子嗡嗡的響;

《你好美國》則聚焦於紐約都市的方方面面,以不同的社會羣體與貧富階層爲引,構成了對美國的驚鴻一瞥;

而《神鬼傳奇》,記錄泰國小乘佛教的別樣發展與那些“人妖”的日常。

pagpag,是其他人喫剩下的炸雞,被打包運送到貧民窟後分揀,然後泡在乳白色的水中再次復炸;

當然,其中令我印象最爲深刻的,還當屬《何以當歸》。

——因爲它講述的,是國人的故事,是海峽那邊臺灣省的故事。

它始於一場家庭訪談,而其後對於寶島的美食刻畫,便已讓人飢腸轆轆:油豆腐包裹着冬粉,獨特的醬汁裏點綴着辣子,旁邊三顆魚丸的湯,中和着甜鹹辣的口味。那來自寶島的美食饞得我半夜直流口水,並恨不得立即起身去旅遊一番。

而隨後的各路人物訪談,開始讓我逐漸陷入沉默。當“政治正確”與性少數羣體的中心化在美國迎來打壓時,中國臺灣省的大學的校園裏開設了性別自由廁所豎起了彩虹旗。諸如歷史虛無主義等問題在近年教材盡顯,“國家”與“歷史”的概念,在年輕人的教科書上逐漸被同化。

視頻中,一直被忽視的、那些來自臺中的少數民族,則在採訪中痛罵着果黨和綠黨的無能。

儘管年年都在吐槽春晚,但那一刻,似確實希望這羣少數民族能出現在春晚的歌舞之上。

就製作規模和精良程度來說,《何以當歸》並不算系列的最好,但就視頻結構來說,《何以當歸》卻構成了一個迴環:它始於小家之談,亦終於小家之談。

一家男女老少有着不同的政見、觀點,有人似乎清醒理性,有人似乎只是隨流,有爭吵也有妥協,但他們依舊是一家人,依舊要

在桌子上喫飯。

——我想,這大概構成了一種隱喻。一如視頻結尾的那一句:

臺灣,當歸。

時至今日,食貧道收穫了超過兩百五十萬人充電,b站平臺斷層第一。

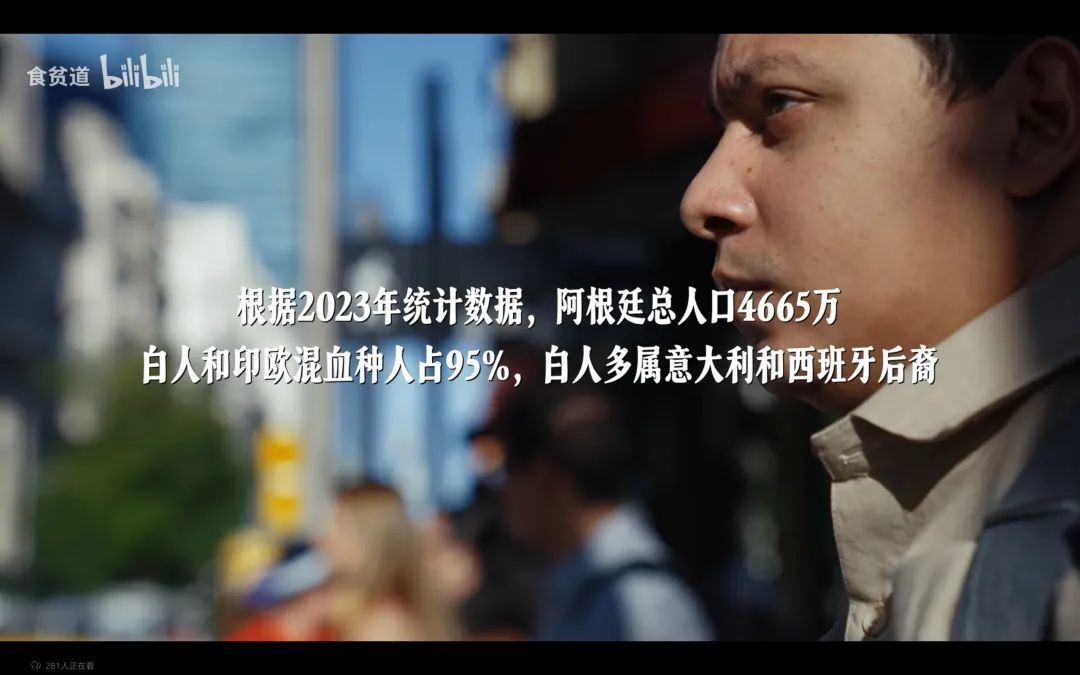

而迄今爲止,餅叔的充電視頻欄目,足跡已經遍佈了全世界,中東、南美、東南亞、東亞……皆有所拍攝。

——那麼,這些視頻的核心是什麼呢?

我想,是人。

食貧道充電頻道的一大特點,在於片中採訪人的“典型”。

每個出境的“主角”,都能代表一大批人,人們將這種人脈戲稱爲“餅脈”。

就拿《你好美國》這一趴來說,有着在黑人社區紮根的地頭蛇小哥;有着爲普通人提供免費法律援助的“**”女律師,有着操控金融大佬,亦有着戰後ptsd濫用藥物的老兵;有街頭搞行爲藝術模仿懂王的紅脖子,也有着成績優異、但被高昂學費貸壓到喘不過氣來的名牌大學生——

在彼此的採訪中,你會感受到一種鮮明的對話感。他們是所謂的“衆生”,映射出這大千世界的框架,讓你得以管中窺豹。

這

衆多的人,構成了一個國家的小小縮影;

而衆多對於國家的驚鴻一瞥,就構成了這個視頻欄目

——這個欄目的名字,叫做“人間喜劇”。

兩端,兩極

“神中神”

“牛逼,比電影強”

“這™就是紀錄片!無敵!”——這是其中的誇讚聲;

“中國版CNN”

“命題作文”

“高級司馬南”——這是其中的質疑聲。

而在《你好美國》發佈之後,這樣的質疑聲似乎迎來了顯著增加。

是的,當你將鏡頭對準國外的貧民時,大衆天生的悲憫情節自會襲來。人們對於世界的苦難看得多了,自打幾十年前,當人們收取信息的方式更多來源於晚七點的新聞聯播時,國外的人們似乎就沒有好過過。

質疑與誇讚,都有各自的道理。只是對於食貧道的視頻系列,我始終覺得,

至少不要把這個“人間喜劇”系列,當做絕對意義上的“紀錄片”來看待。

因爲它非常的“人文”。

人文,就代表它帶有一種默認的傾向性、引導性與主觀性。它代表着你所看到的,一定是別人經過引導得出來的東西。

這裏我舉個簡單的例子,在《迷失東京》的篇章中,有一幕衆生起舞的“傀儡謠”場景,被人們津津樂道,壓抑的人們聚集起來跳舞,有如傀儡般不肯停歇。

那一刻,我會被震撼、會感慨這種視頻的力量——但同時,也會感受到一種極其強烈的、被主觀輸出所引導的感覺。

這種引導不僅是來源於配樂本身的悲劇情節,亦來源於視頻結構對那種冥冥之中壓抑情緒的穿針引線,所以在這一幕後,我會稍微感覺到一種用力稍猛的失重感。

畢竟人間的苦難本就在那裏,不必過多渲染。

而且,必須要承認的是,如今的互聯網具備極強的“鏡頭效應”。

畢竟,當人們面對鏡頭時,會自發地不自然、會自發地表演;而他們所闡述的話語,一定會向着有利於自己的方向去訴說;最後當鏡頭進行拼接時,不同的剪輯,亦會帶來截然不同的效果。

來源@風啓想學漫畫

當人們面對鏡頭時,是否會誇大、是否會隱瞞,是否會只說些場面話,箇中真真假假,倒是難以辨說。

盡信書,不如無書,獨立思考,總要好過不思考。

對於“人間喜劇”來說,你說它牛逼到拳打各路紀錄、腳踩專業製片,我覺得真不至於——歸根結底,人家是做自媒體的,捧得太高就意味着捧殺。

而將其當做一個高質量的長視頻、而非“影片”看待,便已足夠。

其實我覺得食貧道視頻的意義,在於“看見”、在於“真實”、在於“正本清源”。

它更像是一個窗口,將真實的內容展現你看。

互聯網最大的流量密碼之一,就是樂子。人們圍繞着樂子發散、創新,構成了最大的樂子,然後不可避免地面對虛無主義的終極深淵。

而人間喜劇,在於以真實性去對抗深淵。這種視頻咋更突出“真實感”與“生活感”,

你可以視作對於互聯網娛樂至死那種虛無感的反抗。

另一個意義,我想在於“門檻”。

如今,幾乎不會有太多人去專門搖一個紀錄片來看,生硬、冗長,慢節奏,讓人昏昏欲睡——而這類充電視頻,在一定程度上消解了這種門檻,達成了某種意義上的親民效果,因爲你瞭解面前的人。

它的視頻“硬”,但又不那麼硬。它會將這視頻鑿出一個柔軟的豁口,然後帶着你一頭扎進去。

除了上面兩點外,你還能看見一點:

話語權。

在有關食貧道的充電內容裏,諸如新時代“社交媒體”“tiktok”這些內容會頻繁出鏡。互聯網的普及,使得大衆話語權開始解構,對於傳統媒體話語爲一種潮流。而即使是那些官媒,也要向着互聯網自媒體的方向去走、去融入。

而這些年,我們老說一句話,叫做“學新聞學的”。

一些人常常用

“剛剛!”“緊急!”

這樣咋咋呼呼的字眼,配以聒噪的BGM與低質的內容。所謂營銷號與媒體之間的界限,似乎並不那麼遠。

而在某些動輒使用誇張文字、低質視頻的所謂“地方媒體”亂象面前,食貧道這樣的東西,似乎具備更多的留存價值。那來自央視的班底,確實展現出了“國家隊”應有的某些實力。讓“學新聞學的”這句話,確實正本清源了一點點。

——哪怕只有一點點。

最後,我們再說回B站等視頻平臺。

其實放在今天,諸如抖音等大衆公認的短視頻平臺,已經並非純粹的“短”——因爲他們也在佈局長視頻、超長視頻。

早在2021年6月,抖音就正式上線“中視頻夥伴計劃”,用20億元鼓勵中長視頻的發展。過去幾年,抖音也在“知識區”持續發力,並將佈局中長視頻的“青桃”App更名爲“抖音精選”。

而相對的,在B站up主持續“喫不飽”的現狀來說。食貧道既有着充電的豐厚收入、也有着贊助商的支持、同時還形成了一定的內容矩陣——我想,這大概是一個亦是值得參考的商業化對象。

在2024年B站年度最佳欄目的頒獎上,一身棕色衣服的餅叔現身現場,並接過了年度最佳的獎盃。

當時的直播彈幕上,是滿屏的“實至名歸”。

gif來源嗶哩嗶哩官方

在充電視頻之餘,食貧道這個欄目亦在更新着免費的內容:各地的喫飯故事、世界的隱祕內容……

而最近最火的一期,是《毒梟》篇。他們深入到南美的雨林裏,拍攝了毒品的全部製作過程。

視頻中,餅叔曾如是感慨道:

十年前,張峻在烏克蘭作爲戰地記者報道,他的同事走進了墨西哥毒梟的實驗室,而名爲“侶行夫婦”的博主,將一輛奔馳g63運到了國外;

十年後,張峻成了“餅叔”,烏克蘭依舊不甚太平,而某品牌的國產電車(贊助方),已進入了拉美的雨林。

最後,對於食貧道欄目的意義,我們可以化用一位知乎用戶的評語,去總結之:

“如今的B站,或許配不上這樣的長視頻;

但如果以B站‘賽博歷史博物館’的定位,這個視頻,就是B站死後的墓誌銘。”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com