在今年的Gamescom展會上,我有幸體驗了《影之刃:零》這款備受期待的動作遊戲。作爲一款融合了國風武俠與朋克元素的獨特作品,《影之刃:零》在視覺風格、戰鬥系統和劇情設計上都給我留下了深刻的印象。在這個黑暗而充滿未知的世界裏,每一次揮刀、每一次閃避都彷彿在進行一場生死較量。而在短短的試玩過程中,我感受到的不僅僅是流暢的操作和精美的畫面,更是一種沉浸於角色內心世界的深刻共鳴,連續兩次被因爲大招沒滿誤觸L2導致硬直確實讓屏幕內外同時破防。——以上內容由ChatGPT生成🤓

這次【科隆展】試玩與今年【夏季遊戲展】和【BW】展示內容是一樣的,也就是說都是:1×場景雜兵戰+3×BOSS戰,4把不同的主武器,3把副武器;可以當作純粹的“戰鬥,爽”環節了,熟練的話6分鐘以內即可通關。而據我所知【BW】的試玩是隻給了20min(國內人多可以理解),而【科隆展】並未做出時間限制,所以筆者爲了多玩一會兒基本上把地圖的邊邊角角都走了一遍。有很多小細節可以推測出遊戲本身的設計點(比如開頭擺放的佛像應該就是自動存檔點),但由於目前的開發進度只有1/5,所以討論這些具體的Layout Design內容完全沒有意義。是的,其實目前《影之刃:零》的完成度基本上是隻搭好了框架和核心繫統還有核心循環,好比一個人只有骨架和內分泌系統還有血液循環系統,作爲堆料的“皮肉”部分都還在完善開發中(其實“皮”已經確定了,就是迴歸《雨血1:死鎮》的美術風格和氛圍營造),但這東西會迭代得很快,試玩時旁邊的小哥和我說這遊戲基本上2026纔會進入真正的宣發期。(預載一小段拿出來拉投資這種事情梁博基尼是真乾的出來的🤣🤣🤣)

既然試玩只展示了戰鬥部分內容,那麼接下來我就好好聊聊《影之刃:零》的戰鬥系統和核心循環。

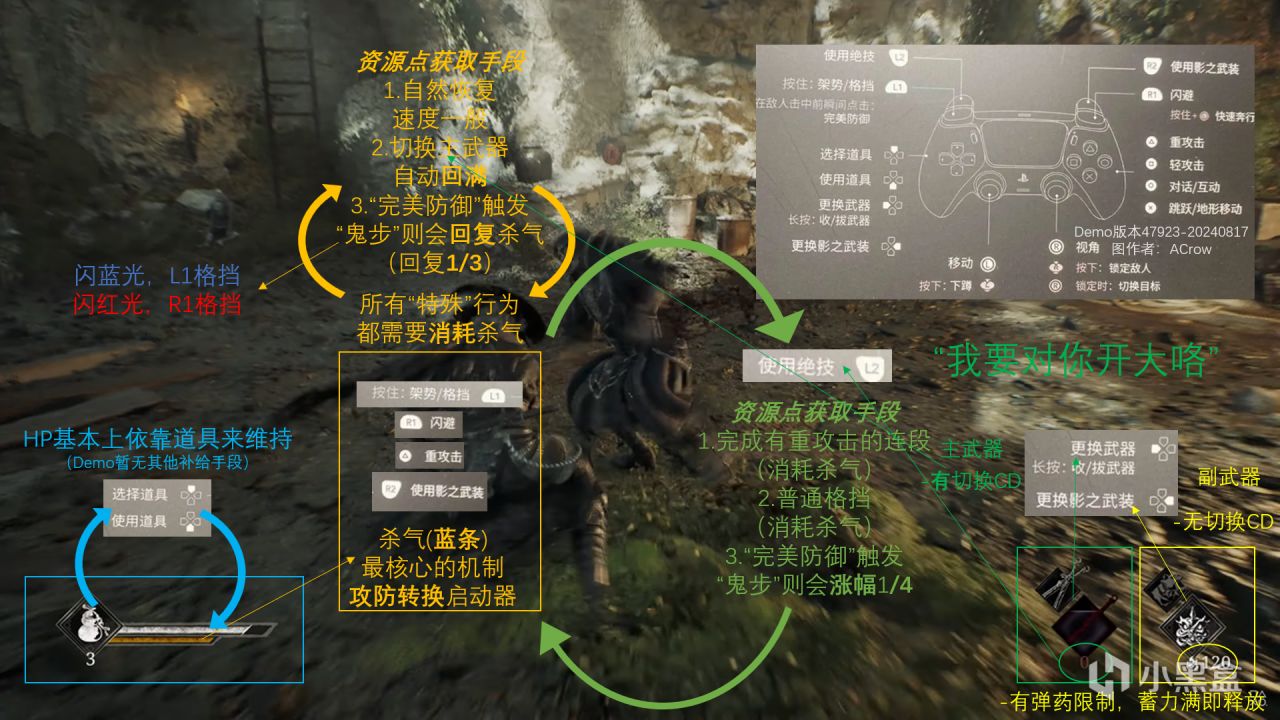

【戰鬥系統】&【核心循環】(建議查看原圖)

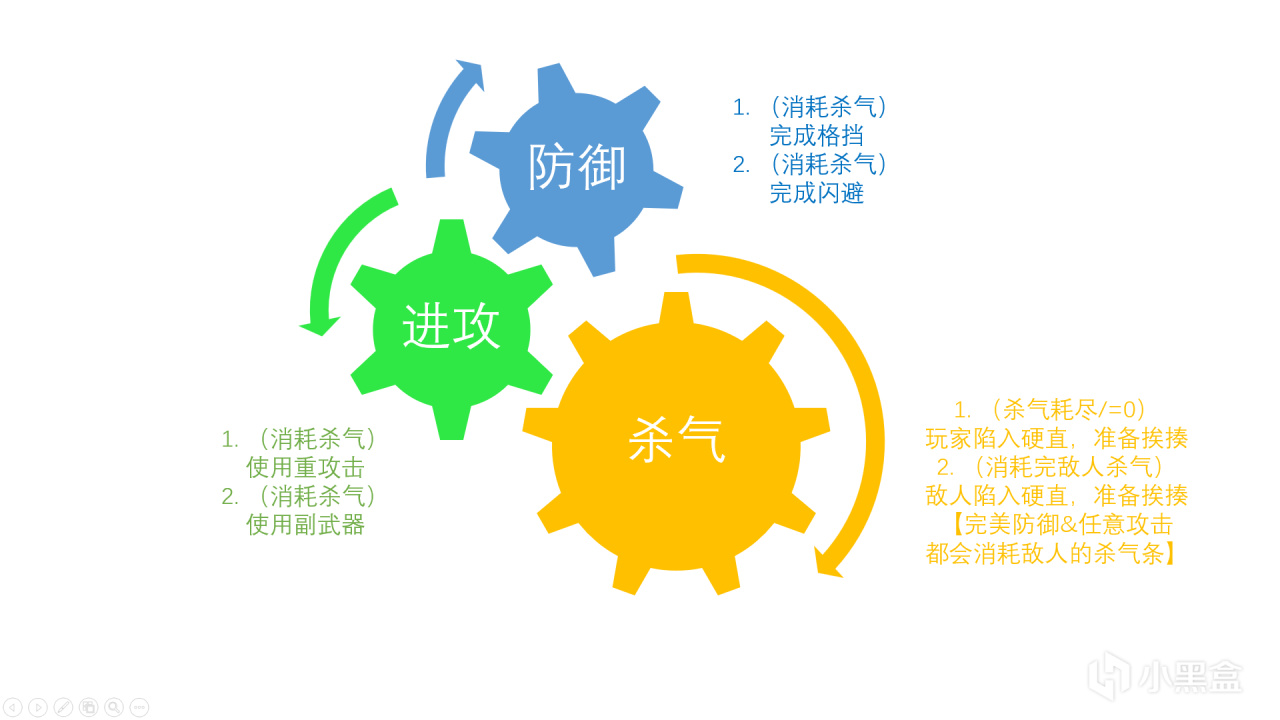

戰鬥系統如上圖所示,其實就是兩個板塊:進攻&防禦,相當清晰和明瞭,框架整體架構非常的基礎,基本上都是ARPG裏面常見的原子機制,沒有什麼難懂的複雜機制。🧐

而這當中最核心的機制莫過於:殺氣,也就是這個遊戲裏面的藍條。除了基礎位移和輕攻擊以外的所有行爲的執行都需要消耗這個殺氣,我知道有人看到這裏就會覺得“這個遊戲的限制怎麼這麼多?”,我當時剛上手也這麼覺得,結果玩着玩着發現這個殺氣其實是個核心資源點,可以說整個遊戲的“武俠感”就來源於這個機制。

整個遊戲的4場戰鬥都是屬於中速節奏的,被動反應頻率&主動反應頻率都給控制在了一個很平衡的區間當中,基本上沒有按着敵人腦袋打壓制的情況,需要一定對戰鬥資源的控制。(低難度版本應該可以實現高速戰鬥,畢竟被動反應頻率低了,再加上魂(主角名字)出場即高手的人物性能,這都不能按着打那實在是丟人了)🤣

《影之刃:零》對資源的管理除了HP有一個專門的單循環以外,就是圍繞“殺氣”建立的【攻防轉換】三循環中,以“殺氣”資源爲核心驅動循環運轉着“進攻”&“防禦”兩個行爲循環。

敵我交互中雙方的資源管理就會造就玩家和敵人一直處於攻防轉換的動態平衡下,敵人用刀劍撥開我們的攻擊,進入他們的進攻回合;我們用精準的防禦反擊,優雅的側身後撤步反過來暴他們的菊花。尤其在BOSS戰中,這種“雙人Tango”的舞蹈感就更強了,你來我往,見招拆招,這也是我爲什麼在上文說到,整個遊戲的“武俠感”就來源於這個機制。特別是在這個舞蹈中,你如果招式銜接和防反處理都做到位了,那你會真的感受到一種舒暢爽感。😤

戰鬥系統和核心循環說完了,接下來說下這個武器系統啊。

【武器系統】

4把不同的主武器,3把副武器。這主武器的配置讓我有種《鬼泣2》的感覺,但丁的長劍,露西亞的快節奏雙刀,翠西的長劍,但也就長得像而已,實際上手感差了十萬八千里。每個主武器有自己的Combo連段,地面連還和空連不一樣,雖然做不到《魔女》《鬼男》那種SOLO個人秀表演打沙包的感覺,但是帥還是能帥到的。畢竟每把武器還有個自動釋放的大招。👍👍👍

而副武器系統我只能說是真的難繃,首先就是弓箭,這次科隆展更新了弓弦,不錯,比夏日展好;但它有個很噁心的地方,就是蓄力滿即釋放,敵人這時候一來個位移突臉你就來不及換地方了射了,你就當着衆人的面射得到處都是吧。🤭🤭🤭

至於目前這個Demo的質量如何呢?🤔

我的評價只能是“還行,能玩”。😁因爲它簡單的框架本身就是一眼望到底,而這種簡單的戰鬥系統意味着親民,好上手,但也同時卡死了自己的深度上限,可低下限低上限這一套弱保軟的方法就是能夠提高銷量,對於一個商業遊戲來說,賺錢纔是一個硬道理。但《影之刃:零》就不能做到又好上手又能進階操作嗎?

當然是可以的啊。想要在保持下限不變的情況下,用同一套戰鬥系統來提高深度,只需要豐富多樣化的武器系統即可,相當於,通過拉伸廣度來變相提升深度。或者換句話說,在框架不變的前提下,儘管堆料就行,你只要堆料夠頂,BOSS多,武器多,那你就是【金色傳說】。😍😍😍

深度是一個令人困擾人的詞,因爲總有一個充滿迷惑性的詞彙與他一起出現,即寬度。策劃經常陷入爭吵,我們新增的一個設計是把系統加深了還是加寬了?我爲我的Metroidvania遊戲添加一種新的鑰匙和鎖,或者當我給戰鬥添加一個暴擊功能,這是內容的擴展還是機制的延伸?

爲了回答這個問題,我們引入一個簡單粗暴的公式:

深度 = 寬度 / 反饋時間

爲幫助理解,簡單舉例。

一款TCG卡牌遊戲,每當添加一類卡牌機制,都會影響到整體的構築策略,因爲規則的增加,加大了系統的整體複雜度,所以增加了寬度。由於這裏反饋時間沒有變化,所以深度也相應地增加了。

遊戲要求每當出現一種情況,玩家就按一個鍵,聽起來是一個很簡單的機制。然而這個簡單的機制成就了大量的音樂類遊戲,而沒有人敢說音樂類遊戲沒有深度。音樂類遊戲的深度源自對反饋時間的極度壓縮。

另外還有一些等價的概念可以引入。例如:

可能空間Probability Space,指的是系統可以呈現出的全部情況的加總,在這個語境中,指的就是寬度;

英文中還有一個常用的詞語是Skill Ceiling,直譯爲技巧天花板,簡單來說就是一個完全掌握遊戲的玩家比一個完全不會玩這個遊戲的玩家能夠強多少,實際上也就等於我們說的深度。

動作遊戲的寬度在所有的電子遊戲類型中屬於偏小的,這與前面提到的兩個設計難點均有關係,高度集中的複合型設計使遊戲空間更趨於離散而不是連續,直觀經驗對遊戲的設計又有強力約束。由於寬度偏小,動作遊戲往往採用壓縮反應時間的方式,要求玩家儘可能及時、準確地做出回應,使得動作遊戲常常比一些大寬度的遊戲更具深度。

綜上,寬度指的是遊戲中可能情況的加總,而深度指遊戲要求玩家處理複雜信息的速度。

而民科一下可以如此理解:

深度 = 發生的情況總量 × 蘊含的情況總量 × 對策總量 / 反饋時間

= (發生的情況總量 / 反饋時間) × 蘊含的情況總量 × 對策與執行總量

但目前的Demo是看不出任何東西了,畢竟連RPG系統都沒展示給你看,主副武器也不給你進行build的自由選擇權,我們只能對梁博基尼所說的“30把武器”保有一點期待吧。🤗

【硬傷問題】

目前防禦手段的前搖後搖有點長,雖然判定窗口很寬,但是手感還有上升空間;L2放大招要是怒氣槽沒滿會有個自機硬直,很傷,特別是不小心L1誤觸L2,本來你按L1就是爲了格擋,結果誤觸L2還給自己來個硬直,純逆天設計,要麼把大招這種非頻繁使用的機制放難以誤觸的地方,比如R3,L3這種按壓搖桿,要麼就砍掉這個硬直懲罰,這個懲罰機制在我看來可以說是純粹破壞戰鬥體驗的設計,不知道存在的意義何在,行雲流水打到一半噁心下玩家嗎?本來放不出來大招就夠急得了,你還給人家硬直一下,這下屏幕內外同時破防了。😅😅😅

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[12.10]搶跑冬促,全是新/超史低!42款佳作大背刺,玄奘來盤點](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/09/e5af719119d1f8eb37ba28044f8b3fac.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)