前言:最近有點事(指去看玲芽之旅了嘿嘿)沒有更新,今天閒下來就書接上回,讓我們一起走入亞里士多德的思想世界。

ps:亞里士多德的生平介紹詳見上期

- 吾愛吾師,吾更愛真理

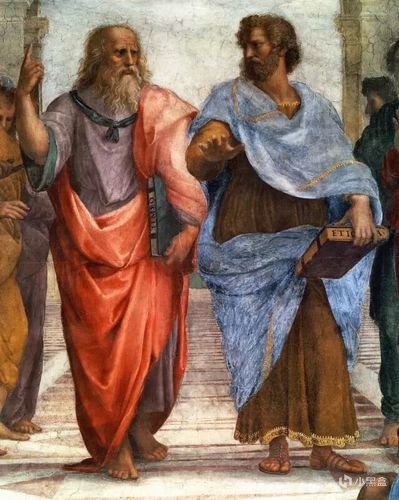

亞里士多德的思想和柏拉圖的思想有很大的不同。按羅素的話講,柏拉圖的思想是熱情的,浪漫的,他更關注現實世界之上的那個神祕而誘人的理想世界;而亞里士多德的思想是審慎的,務實的,相比於柏拉圖,他更關注我們所處的這個現實世界。師徒倆的這個差異可謂是貫穿了整個西方哲學史,直到現在這個問題也是哲學界爭論不休的。恩格斯曾在《反杜林論》中提及,柏拉圖的思想是唯心主義的,而亞里士多德的思想帶有樸素的唯物主義色彩(這個評價可能就是今天我們課本中評價的來源)。

雅典學院c位

拉斐爾《雅典學院》中心,柏拉圖右手指天,身披象徵感性的紅色長袍,左手抱着《蒂邁歐篇》,代表的是感性的心靈昇華。亞里士多德則左手抓住《倫理學》,右手按地,穿着象徵理性的藍色長衫,他更多關注的是理性的倫理道德。柏拉圖信仰精神(天),亞里士多德信仰現實(地),這兩個思想成爲了西方後世哲學兩大方向的源頭。

ps:柏拉圖的相貌是按照達芬奇的自畫像畫的。

- 對理念論的批判

關於理念論的知識,盒友們可以去看第九期,我這裏就不重複敘述了。

亞里士多德的思想是建立在對其師柏拉圖“理念論”的基礎之上,亞里士多德認爲“理念論”不夠完美且存在許多缺陷。首先,“理念論”的“分有說”是根本錯誤的,這個世界上根本不存在獨立存在的一個個“理念”,只存在一個個真實的事物,按照柏拉圖的說法,蘇格拉底不是真正的人,而只是對“人”這一理念的摹仿或者分有,這顯然是荒謬至極的;其次,就算蘇格拉底是對某種理念的分有或者摹仿,也得是對許多種理念的分有才行啊,這麼多種理念是怎麼結合到一起的呢;還有,如果某天一生行善的蘇格拉底突然靈機一動,做了件壞事,蘇格拉底此時應該是分有了“惡”的理念,那麼這種分有“惡”理念的情況是怎麼出現的呢,是其他理念轉換而來的還是蘇格拉底本身就有隻是之前一直沒有被激發呢;此外,“分有說”還可能導致無窮第三者的問題出現等等。基於以上種種問題,亞里士多德指出,用“理念”這種永恆不變的完美的東西是無法說明運動着的個別事物的,於是他把“理念論”稱爲是“一種詩意的比喻”。

- 實體論

批判完前人,就該提出自己的思想了,亞里士多德於是提出了自己的“實體論”哲學又或者說“第一哲學”。

還記得上期後人對亞里士多德著作的整理分類嗎,其實亞里士多德本人也幹過這事,只不過他整理分類的是在他之前的整個希臘哲學與科學。亞里士多德把古希臘的哲學和科學分爲三種:

- 理論科學:哲學,物理學,邏輯學,數學等

- 實踐科學:倫理學,政治學等

- 藝術:詩學,美學等

在這三類劃分之中,亞里士多德又做了兩類劃分,首先哲學是第一類的,也是第一位的,因爲哲學是研究“實體”或者“存在”本身的,是研究“有”以及“是者”性質的;其他的學科都可以劃分爲第二類,因爲第二類學科都是在研究“實體”(存在、是者、有)的某一部分或者某一部分的屬性。

明白了研究對象,按理說亞里士多德按部就班的一步步發展下去就好了啊,但是他卻犯難了,爲什麼呢?

因爲亞里士多德遇到了一個問題,他要研究的是“作爲存在的存在”即“存在本身”,在亞里士多德看來所有的一切都是“存在”演變而來的,包括我們的語言和思想,那麼我們又怎麼用被“存在”演化而來的東西去定義“存在”呢。這個問題啊,其實已經有點涉及到維特根斯坦所言語言邊界的思想了。

明白無法言說“存在”本身後,亞里士多德轉而研究“存在”的性質,他企圖用“存在”的性質來說明“存在”,於是產生了以下三種說法。

- 範疇說

亞里士多德的範疇就是關於“存在”的各種規定,正如他自己所言:

基本存在的類別正好是各種範疇所指示的東西,因爲“存在”的意義和範疇的種數一樣多。

亞里士多德提出了十種範疇:實體、數量、性質、關係、地點、時間、姿態、狀況、動作、遭受。他認爲用這十種範疇就可以用來說明這世間的萬事萬物,也就表明可以用來說明“存在”。在這十種範疇中,實體是最基本的範疇,是指任何具有獨立存在的事物,包括人、動物、植物、物體等等,其他九個範疇都是實體的屬性或者是實體之間的關係。例如,數量、性質、關係、地點、時間、姿態、狀況、動作和遭受都是實體的屬性,而實體之間的關係則包括關係這個範疇。同時,爲了區分實體間一般與個別的概念,亞里士多德又提出了“第一實體”和“第二實體”,比如“蘇格拉底”是“第一實體”的概念,“人”是“第二實體”的概念。關於這裏,有些哲學家認爲這兩種實體的劃分其實又回到了柏拉圖的“理念論”那裏;有些哲學家認爲這是亞里士多德堅持了唯物主義“一般與個別”關係的思想。

關於“實體”的性質,亞里士多德曾經做了非常詳細的論證,基本上都寫在《範疇篇》,因爲太多了我就不貼了,只貼一頁原文。

《範疇篇》

總之,根據亞里士多德自己的著作,哲學界把“實體”的性質簡單總結爲四點:

- 實體是“那一個”是具體的實在或者說“這一個”

- 實體不同於屬性,沒有與之相反的東西

- 實體沒有程度上的差別

- 實體是變中之不變

- 四因說

在搞清楚實體的性質後,下一步亞里士多德開始研究實體的原因,這這裏我們可以清楚的看到亞里士多德是如何在總結前人思想的基礎上,加入自己的理念並昇華的。

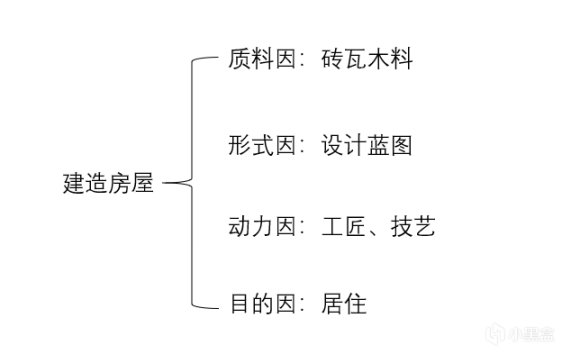

他認爲,構成世界或者說存在(實體)的元素是四個不同的因素:質料因、形式因、動力因和目的因。質料因是物質的物理組成部分(繼承了伊奧尼亞派的世界本源學說),形式因是物體的形狀和結構(繼承了畢達哥拉斯的數和柏拉圖的理念),動力因是物體的運動和變化(繼承了恩培多克勒的愛恨與阿那克薩戈拉的努斯),目的因是物體存在的原因或目的(繼承了蘇格拉底和柏拉圖的善)。其中,目的因是最終的,也是最重要的,他相信自然界的每一件事物都是有其目的的。

四因說

舉個關於這四因的例子:當我們看到一座雕像時,它的質料因是由什麼材料製成的,形式因是它的形狀和結構,動力因是它的製造過程,目的因是爲了什麼目的而製造。這些因素共同構成了這座雕像。在人造物中,我們可以很清晰地區分這四因,但是在自然界裏,就較難區分了,於是亞里士多德進一步把“四因說”發展成爲“形式質料說”。

形式質料說認爲,任何事物都由兩個方面組成:質料和形式。質料是事物的物理組成部分,而形式則是事物的形狀和結構,動力和目的(把後三因結合到了一起)。這兩個方面共同構成了事物的本質。在這裏,亞里士多德還引入了運動和變化的觀點——潛能和現實,然後組成了亞里士多德眼中的世界流變。

我們拿很多哲學家舉過的例子來說明:一所房子的建成。我們要從零開始建一座房子,首先應該收集泥土,好,我們收集好了泥土,下一步我們需要把這些泥土變成磚頭,好,磚頭製作好了。在這裏,泥土相對於磚頭而已就是治療,磚頭相對於泥土而已就是形式。然後我問大家一個問題,爲什麼泥土可以變成磚頭呢,這個問題亞里士多德如此回答:因爲泥土有變爲磚頭的潛能,泥土變爲磚頭就是由質料向形式的飛躍也是自身的潛能被激發成了現實。

澳洲小哥燒磚

有了磚頭後我們開始搭建房子,房子建好後,磚頭就消失了,取而代之的是房子這一整天概念。磚頭是房子的質料,房子是磚頭的形式,磚頭成爲房子的潛能被激發爲了現實。建房子如此,萬事萬物也如此,這個世界就是變成了一條由質料到形式,也是由簡單到複雜的進化鏈了。既然世界是這種結構,就必須有最底層和最高層,於是亞里士多德提出了“純質料”和“純形式”,世界的最底層是“純質料”,有點類似於前面自然學派的“本原”,亞里士多德在這裏借鑑了“四根說”然後又加了一根“以太”。世界的最高層是“純形式”,是世間萬物的絕對本質或範型,萬物所追求的絕對目的,萬物運動的第一原因——一個不動的推動者即隱德來希(希臘語ἐντελέχεια或拉丁語entelecheia的音譯,意爲“完全實現”)當然,也可以稱之“神”。

試想一個不動的推動者

ps:後世的基督教關於全知全能的神概念可以說借鑑了這裏亞里士多德的“神”的概念,但是二者不可同日而語,包括後面牛頓還有愛因斯坦所說的“神”也是更接近於亞里士多德這裏的“不動的推動者”,宇宙(世界)發展的最高目的這樣的“神”。

- 邏輯學

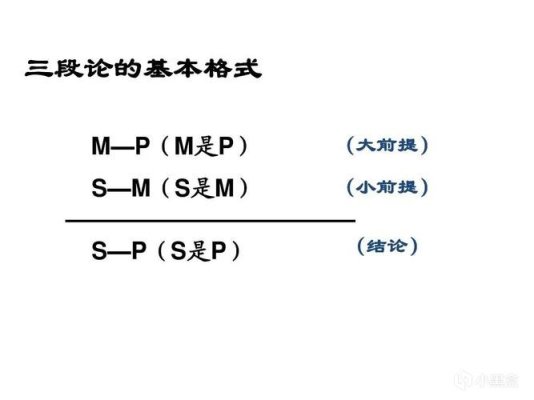

邏輯學:亞里士多德是形式邏輯學的奠基人,提出了邏輯思維的三大規律(同一律,矛盾律,排他律),他力圖把思維形式和存在聯繫起來,並按照客觀實際來闡明邏輯的範疇。他的形式邏輯主要分爲四個部分:語詞與世界的關係、語句反映了動作、三段論證的演繹推理以及應用邏輯。

- 語詞與世界的關係:亞里士多德認爲,語言是表達思想的工具,而思想是對世界的反映。他認爲,語言和世界之間存在着一種對應關係,即語言中的詞彙和世界中的事物之間存在着一種對應關係。

- 語句反映了動作:亞里士多德認爲,語句是表達思想的基本單位。他認爲,語句可以反映出人們所做的動作,比如判斷、肯定、否定等。

- 三段論證的演繹推理:亞里士多德提出了三段論證的演繹推理方法,即由兩個前提推出一個結論。他認爲,這種推理方法是正確和有效的。

- 應用邏輯:亞里士多德認爲,邏輯學不僅僅是一種學科,還可以應用到其他領域中去。他認爲,邏輯學可以幫助人們更好地理解和分析其他學科中的問題。

三段論

- 其他哲學

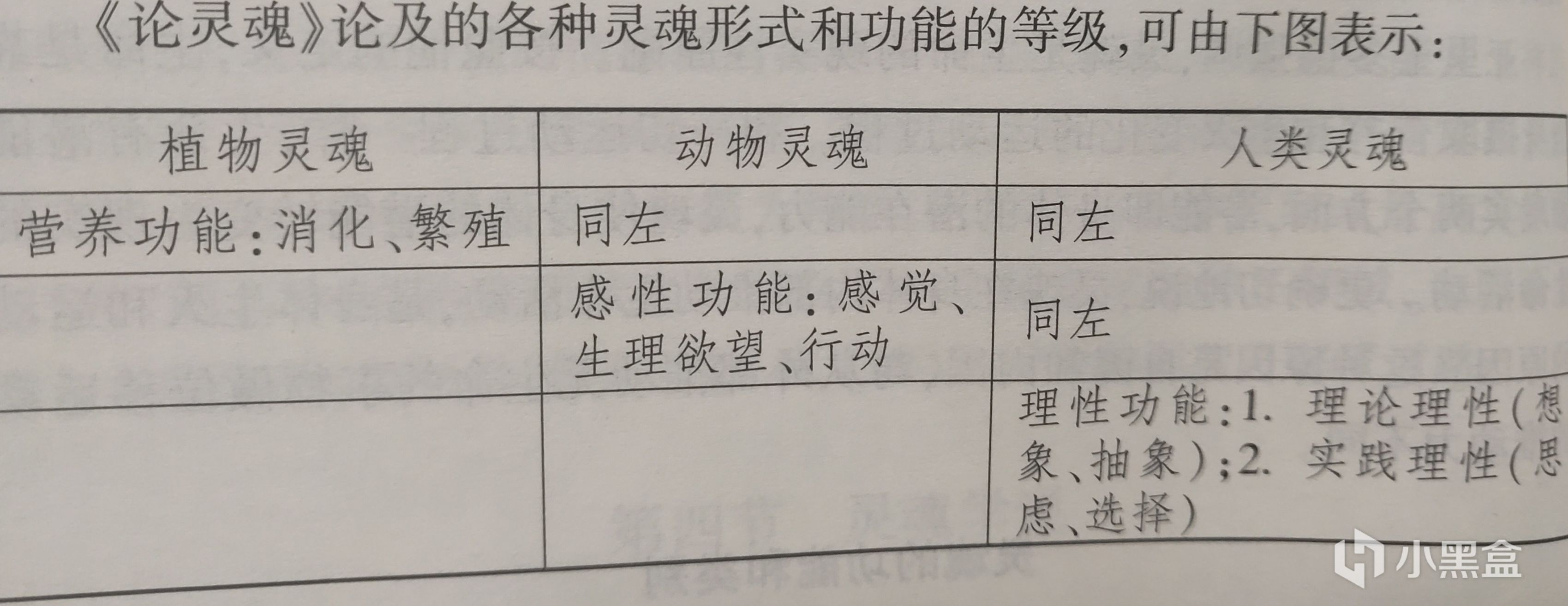

- 靈魂觀:他認爲靈魂是人的本質,是人的生命原則,是人的行動和思考的根源,他反對將靈魂與肉體分離的二元論觀點也反對只承認靈魂實在的一元論觀點。亞里士多德將靈魂分爲三種:營養之魂、感知之魂和理性之魂。其中,營養之魂是植物所具有的,感知之魂是動物所具有的,而理性之魂則是人所特有的。

- 認識論:亞里士多德的認識論不同於柏拉圖的“學習就是回憶”,他認爲我們認識的對象是物質世界,物質世界是經驗和感覺的泉源,而經驗和感覺則是理性思維和概念的泉源,簡單點講,就是我們的知識都是後天的。

- 倫理學:亞里士多德的倫理學和中庸思想有一些相似之處。亞里士多德的倫理學強調平衡和中庸,他認爲,人類的目標是追求幸福,而幸福是通過實現德性和美德來實現的。他將美德分爲兩類:道德美德和智慧美德,道德美德是指那些與行爲有關的美德,如勇氣、正義、節制等。智慧美德是指那些與思維和理解有關的美德,如智慧、洞察力、判斷力等。亞里士多德認爲,這些美德都是通過平衡和中庸來實現的。例如,勇氣是一種良好的品質,但如果過度使用,就會變成魯莽和愚蠢。

- 政治學:亞里士多德有一句名言:“人是城邦的動物”,他提出了一個由自由公民組成的自給自足的理想城邦在這個城邦中,每個人都能夠實現自己的最高潛力,並且每個人都能夠享受到他們所創造的財富和資源。在財富分配和權力上,他認爲誰對城邦的美好行爲所作的貢獻最大,他就應該在這個城邦中享有較大的一份,大於在自由的身分上相同或更高但政治品德卻不相同的人,以及財富上勝過他但政治品德卻比不上他的人。

靈魂分類——趙敦華《西方哲學史》

亞里士多德的思想可謂無所不包,無所不含,我在這裏只能挑他比較重要的思想介紹給大家,而且也都是簡單敘述和介紹(畢竟據不完全統計,亞里士多德的作品有500萬字了,比很多網絡小說都長了)有興趣的盒友可以自己下來讀一讀他的著作

ps:筆者學識有限,如有疏漏與謬誤,還請各位盒友多多諒解與指正。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com