關於貓癡呆

貓咪認知功能障礙綜合徵,俗稱貓癡呆,是一種常見於老年哈基米的神經退行性疾病,其症狀讓人聯想到人類的癡呆症。老年哈基米可能會半夜喵叫不止,行爲變得異常,比如特別黏人或迷失在熟悉的家中,甚至出現隨地大小便、睡眠紊亂或焦慮等表現。Moffat 和 Landsberg 在 2003 年的調查顯示,11 至 14 歲的貓中有 28% 表現出至少一種貓癡呆症狀,而 15 歲以上的貓這一比例高達 50%。然而,這種疾病往往被主人或獸醫忽視,診斷率偏低,背後的病理機制更是知之甚少。

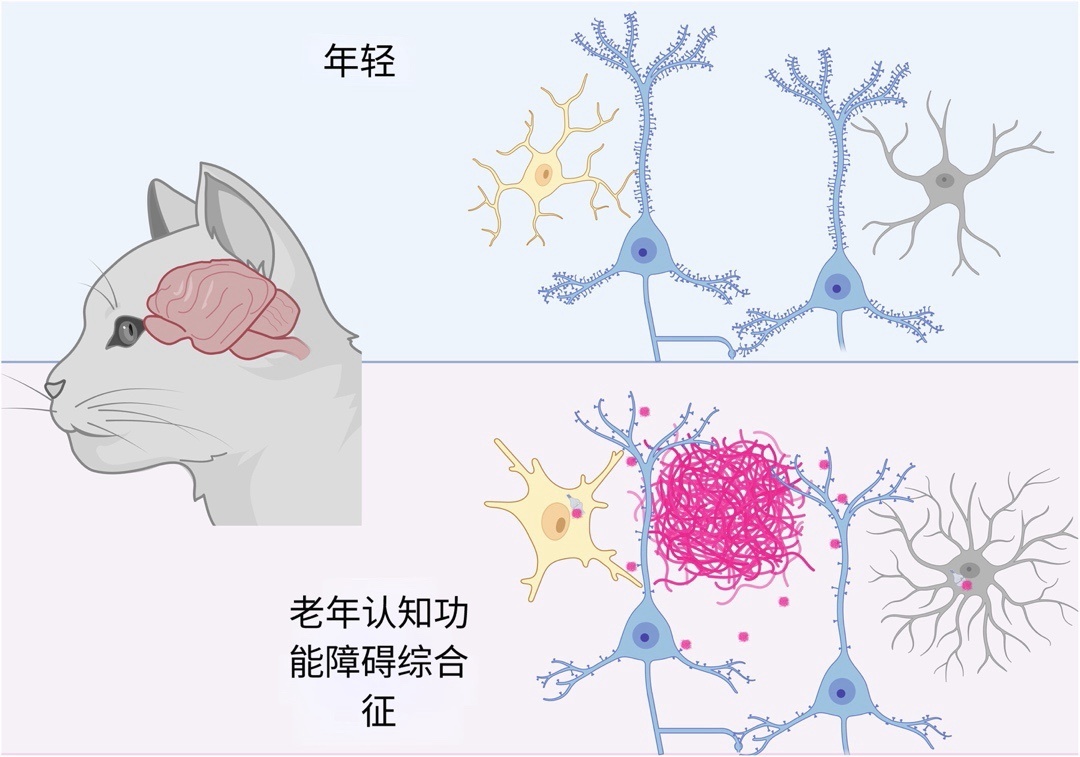

老年貓腦和患有認知功能障礙綜合徵(CDS)的貓中Aβ斑塊區域的小膠質細胞增生、星形膠質細胞增生和小膠質細胞和星形膠質細胞的突觸吞噬增加

關於相關研究

通過對哈基米腦的研究,科學家發現貓癡呆與人類阿爾茨海默病的病理特徵驚人相似,包括腦萎縮、神經元丟失、β-澱粉樣蛋白斑塊、tau 蛋白病變以及腦血管澱粉樣變性等。這些發現讓人不禁思考:貓腦中的 β-澱粉樣蛋白究竟是衰老的副產品,還是導致神經退化的元兇?爲了解答這一問題,研究人員利用免疫組織化學和體視顯微鏡,觀察了 7 只年輕哈基米、10 只老年哈基米和 8 只患貓癡呆的哈基米的頂葉皮質。結果顯示,在老年貓和貓癡呆組中,β-澱粉樣蛋白不僅在突觸內堆積,還伴隨小膠質細胞和星形膠質細胞的異常活躍,尤其是在斑塊周圍區域。

在人類阿爾茨海默病中,突觸丟失被認爲是認知衰退的關鍵病理特徵,而 β-澱粉樣蛋白的毒性可能直接破壞突觸功能。研究發現,哈基米腦中 β-澱粉樣蛋白的積累與突觸丟失密切相關,尤其在斑塊附近,小膠質細胞和星形膠質細胞會異常“吞噬”突觸。這種現象並非貓癡呆獨有,在人類阿爾茨海默病和某些小鼠模型中也觀察到類似機制。例如,Koffie 等人的研究表明,β-澱粉樣蛋白在突觸內的聚集會引發興奮性突觸的顯著丟失,而 McGeachan 在 2025 年的研究進一步證實,來自阿爾茨海默病腦組織的 β-澱粉樣蛋白對活體突觸具有直接毒性。

關於研究詳情

爲了深入探索這一機制,研究團隊從皇家獸醫學院獲取了哈基米腦樣本,分爲年輕組(平均年齡 4.8 歲)、老年組(平均年齡 17.2 歲)和貓癡呆組(平均年齡 16.9 歲)。所有樣本均在死後 4 小時內固定,確保組織新鮮。研究聚焦頂葉皮質,因爲此前 Sordo 等人的研究已確認該區域存在 β-澱粉樣蛋白沉積。研究人員通過免疫染色標記 β-澱粉樣蛋白(4G8 抗體)、突觸(synapsin-1)、小膠質細胞(IBA1)和星形膠質細胞(GFAP),並利用 Leica SP8 體視顯微鏡捕捉高分辨率圖像。分析結果顯示,老年哈基米和貓癡呆組的突觸內 β-澱粉樣蛋白顯著增多,且斑塊周圍的小膠質細胞和星形膠質細胞活躍度上升,吞噬含 β-澱粉樣蛋白的突觸的比例也更高。

有趣的是,儘管老年哈基米和貓癡呆貓的 β-澱粉樣蛋白總量相近,但在貓癡呆組中,斑塊與膠質細胞吞噬突觸的相關性更強。這表明,β-澱粉樣蛋白在貓癡呆中的毒性作用可能比正常衰老更嚴重,與人類阿爾茨海默病研究中的發現不謀而合——β-澱粉樣蛋白的存在本身並不完全決定疾病嚴重程度,但其與膠質細胞的相互作用卻是推動病理發展的關鍵。

這項研究的樣本來自哈基米主人和救助中心的捐贈,經皇家獸醫學院倫理委員會批准。研究人員對樣本進行嚴格處理,先用二甲苯脫蠟,再通過乙醇梯度溶液覆水,隨後進行抗原修復和抗體孵育,確保染色結果準確。爲了避免自發熒光干擾,例如脂褐素或紅細胞的影響,研究團隊採用了特殊的熒光猝滅試劑。所有圖像分析均使用定製的 ImageJ 和 MATLAB 腳本,實驗者在染色和分析過程中對樣本信息保持盲態,以確保結果客觀。

關於研究意義及侷限

儘管研究取得了重要進展,但也存在侷限性。例如,樣本量較小可能限制了某些細微差異的檢測。此外,由於死後間隔時間記錄不完整,可能會影響結果的精確性。未來,研究人員計劃採用更高分辨率的成像技術,如免疫金標記或光電聯合顯微鏡,進一步確認 β-澱粉樣蛋白在突觸內的分佈及其影響比例。同時,標準化貓的行爲和認知評估也顯得尤爲重要,因爲老年對照組中可能存在未被察覺的輕微認知變化。

這項研究不僅揭示了貓癡呆中 β-澱粉樣蛋白的病理作用,還爲人類阿爾茨海默病的研究提供了寶貴的自然模型。通過研究貓癡呆,我們不僅能改善老年哈基米的健康管理,還可能爲開發人類癡呆症的治療方法提供新思路。

來源:綜合相關研究文獻、生活見聞等

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![好想回到公司沒錢的時候[cube_doge]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/11/21/56ce39f9ee8ebbfa0618d755eb4b17a6.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)