若问全国哪个省份说话最会颠倒乾坤,山东人大概率会举着酒杯抢答,那必须是俺们啊,这话没跑。

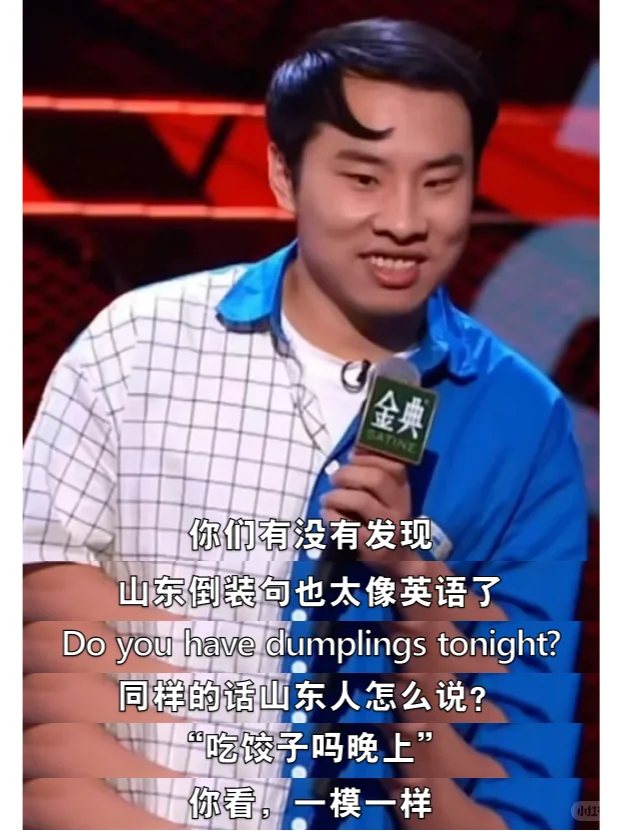

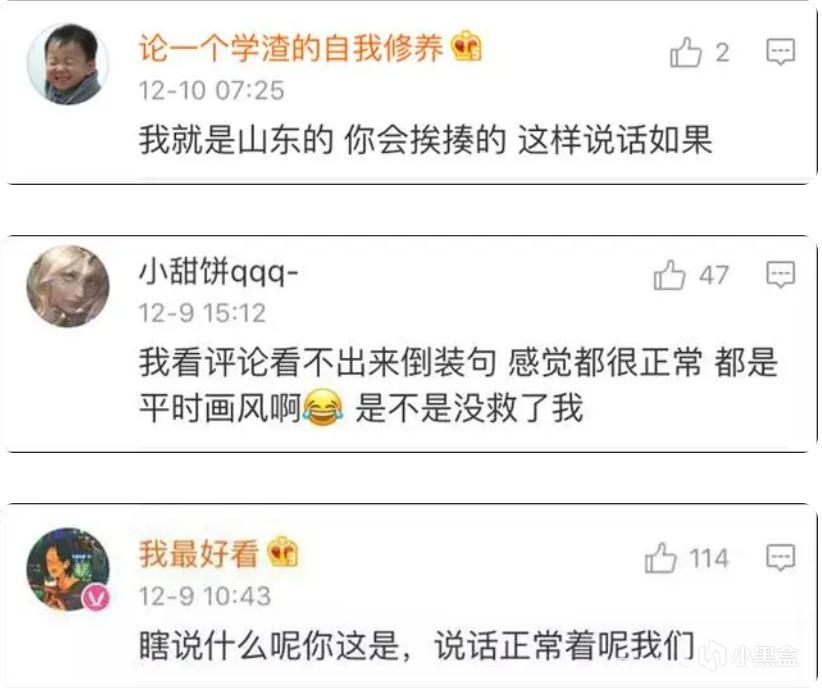

外地人听山东人聊天,总觉得像在玩语言拼图,比如吃饭了吗?我吃了刚刚,或者这事儿知不道,我。明明是日常对话,却自带语序错位的萌感。

但很少有人知道,这看似不正经的倒装句,藏着从两千多年前延续至今的文化密码,连杜甫、辛弃疾都曾是它的忠实玩家。

首先要明确,山东人的倒装绝非乱装,而是刻在骨子里的古汉语基因。自汉朝儒家正统站稳脚跟,山东就成了华夏文化的输出中心,孔孟两位语言大师早早为这片土地打下语法底子。

电视剧,生万物

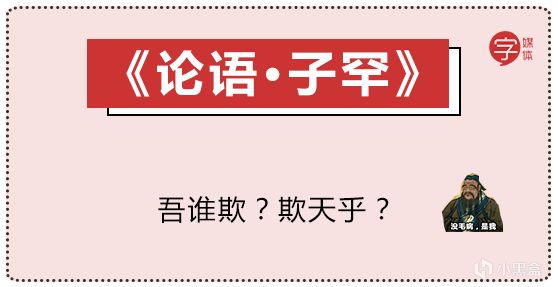

《论语》中孔子说吾谁欺?欺天乎,将谁这个宾语提前,这是古代否定句的标配语法;孟子的未知有也,直接示范了不知道的文言版表达。

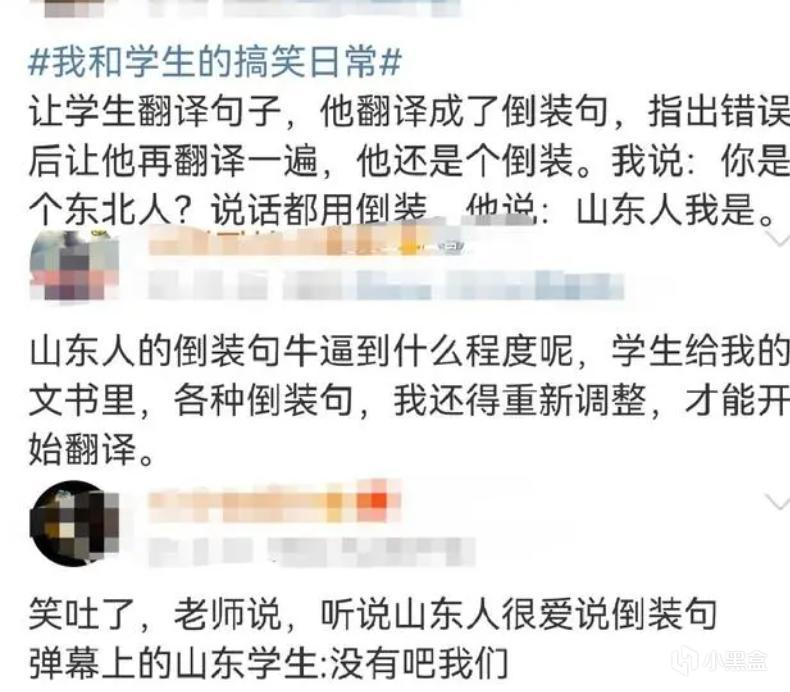

如今山东人说知不道,并非说错话,而是把《论语》《孟子》里的句子复刻到生活中,活脱脱一群古汉语语法课代表。

古代文人也常跟风用倒装,还由此诞生千古名句。

杜甫写下香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝,若改成鹦鹉啄馀香稻粒,凤凰栖老碧梧枝,意思虽没变,但诗的韵味会直接垮掉;

山东老乡辛弃疾更甚,一句七八个星天外,两三点雨山前,把天外山前挪到后面,读起来既有画面感又带劲儿,比天上有七八个星星生动十倍。

这便是倒装越狠,格调越稳,古人早已用实力证明,调整语序能让语言美出新高度。

山东倒装句能流传至今,还与山东人的直脾气密切相关。

山东人办事讲究主次分明,喝酒要分主副陪、主副宾,说话也遵循同样逻辑,重要的事必须放前头。

想约人吃饭,先抛出吃了吗,后面再补刚刚;聊起不懂的事,先亮明知不道的态度,再加上主语我。这份热情藏不住、重要信息不拐弯的直白,让倒装句成了山东人的身份防伪码,一听便知是山东老乡。

有人认为只有山东人用倒装,其实不然。广东有粤语倒装,天下无双的说法,东北话里也常有干啥呢,你的表达,但论使用频率和接地气程度,山东人仍是妥妥的大户。

毕竟从孔孟的课堂到酒桌的闲聊,从辛弃疾的诗词到街头的问候,倒装句早已融入山东人的生活,既装着老祖宗的文化智慧,又裹着山东人的热乎劲儿。

下次再听山东人说来了就不想走,真的,这话信不,别再觉得是语序错了,不如笑着接一句,信!这古汉语的味儿,一听就正宗。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![好想回到公司没钱的时候[cube_doge]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/11/21/56ce39f9ee8ebbfa0618d755eb4b17a6.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)