盒友們,我是寫學習、生活與遊戲雜談的老狄。今天繼續結合維也納戰爭博物館裏的展品,讓大家瞭解奧匈帝國視角下的一戰故事,帶你們雲旅遊。

前情提要:戰壕奇兵竟然是真實存在的?維也納軍博裏的一戰1916年戰局(上)

有一說一,我的維也納遊記更新意願不像之前的羅馬篇那麼強烈,很大程度上是因爲維也納軍博部分佔了較大篇幅。而我對一戰的瞭解並不充分,導致查資料的時間大大增加了。

每當晚上想寫時,我總對自己說,要不明天早上再寫吧。每當週末想寫時,我又說,要不下週再寫吧。就這樣,我從上週拖到了下週。

儘管如此,我還是會堅持把這個系列寫完。畢竟開了坑就要填上,何況記憶易逝,文字永恆。

一戰普通士兵的體驗

上一期裏我給盒友們講述了歷史上真實的噴火兵、戰壕奇兵、反坦克兵等“精英兵”的武器裝備和相應訓練,這期我們把視角轉移到普通士兵身上。

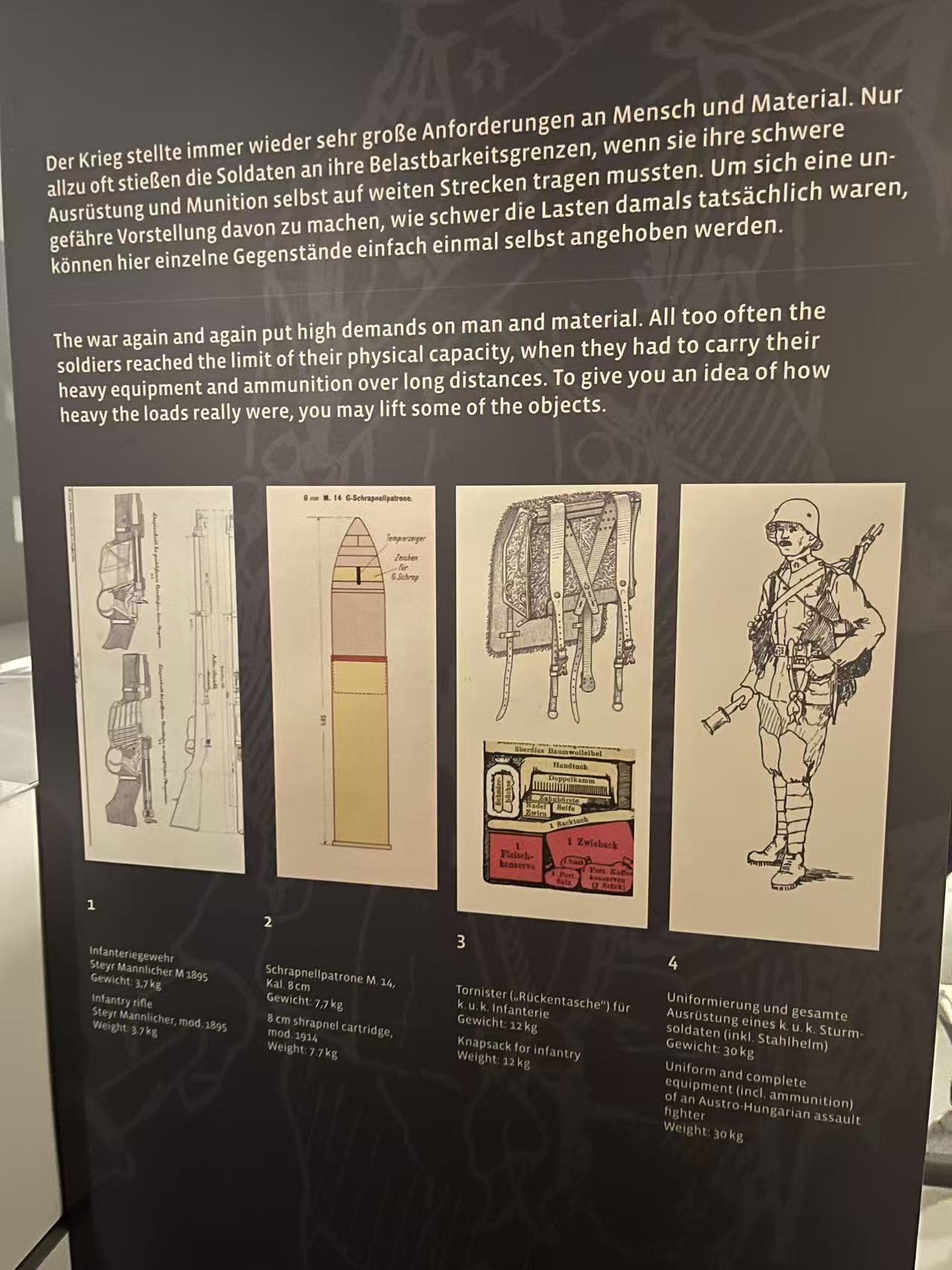

就在戰壕奇兵的展櫃邊上,整齊地排列着四個玻璃櫃,從左到右分別陳列着一杆曼利夏步槍、一枚M14穿甲炮彈、一件“馬鞍”(實爲奧匈帝國陸軍後裝揹包和彈藥箱)和一頂鋼盔。

玻璃表面刻着四個數字:3.7千克,7.7kg,12kg和30kg,對應的是櫃子中展品的重量。當然盒友們肯定會好奇,這頂鋼盔怎麼會那麼重?就是用黃金鑄造的頭盔也不至於有三十公斤啊?

答案就藏在後面的紙板裏,原來30kg指的是奧匈帝國突擊隊士兵全套單兵裝備的重量,而鋼盔只是其形象的代表。

櫃子前面還各有一根可以向下壓的杆子。我從左到右依次按了下去,曼利夏步槍並不喫力,從穿甲彈開始要發力。對於整套裝備我更要嚴陣以待,扎個馬步,氣沉丹田,運勁將杆子壓下去。

不得不說,這個互動式展品設計思路很巧妙,可以讓我們直觀感受到一戰普通士兵們行軍和作戰時的負重,更有觸感。

我平時去教室裏上課,往書包裏塞滿大塊頭法學教材,撐死了不過一二十公斤。而一戰時的突擊隊士兵卻要攜帶這麼重的裝備,要長途跋涉,可能要涉水,要跳過壕溝,要行走在崎嶇不平的山路上或者滑溜溜的雪地裏,風雨無阻。至於輜重兵和其他高負重兵種的生活,更是可想而知了。

如此看來,在一戰時當名普通士兵確實是件很辛苦的事,除了體能要過關外,還有禮儀訓練、隊列訓練、單兵動作訓練、基本戰術訓練、各項勤務訓練。

更別提奧匈帝國還是個多民族多語言國家,一個班組裏人說着德語、匈牙利語、捷克語、斯洛伐克語、波蘭語、斯洛文尼亞語、克羅地亞語……連日常溝通都困難。

玻璃櫃旁邊還有個說明牌,大意如下:戰爭一次又一次地對人力和物資提出極高要求。士兵們往往在需要攜帶重型裝備和彈藥長途行進時,達到了體能極限。爲了讓你瞭解這些負載的實際重量,你可以嘗試舉起一些物品來感受一下。

奧匈帝國的巨炮

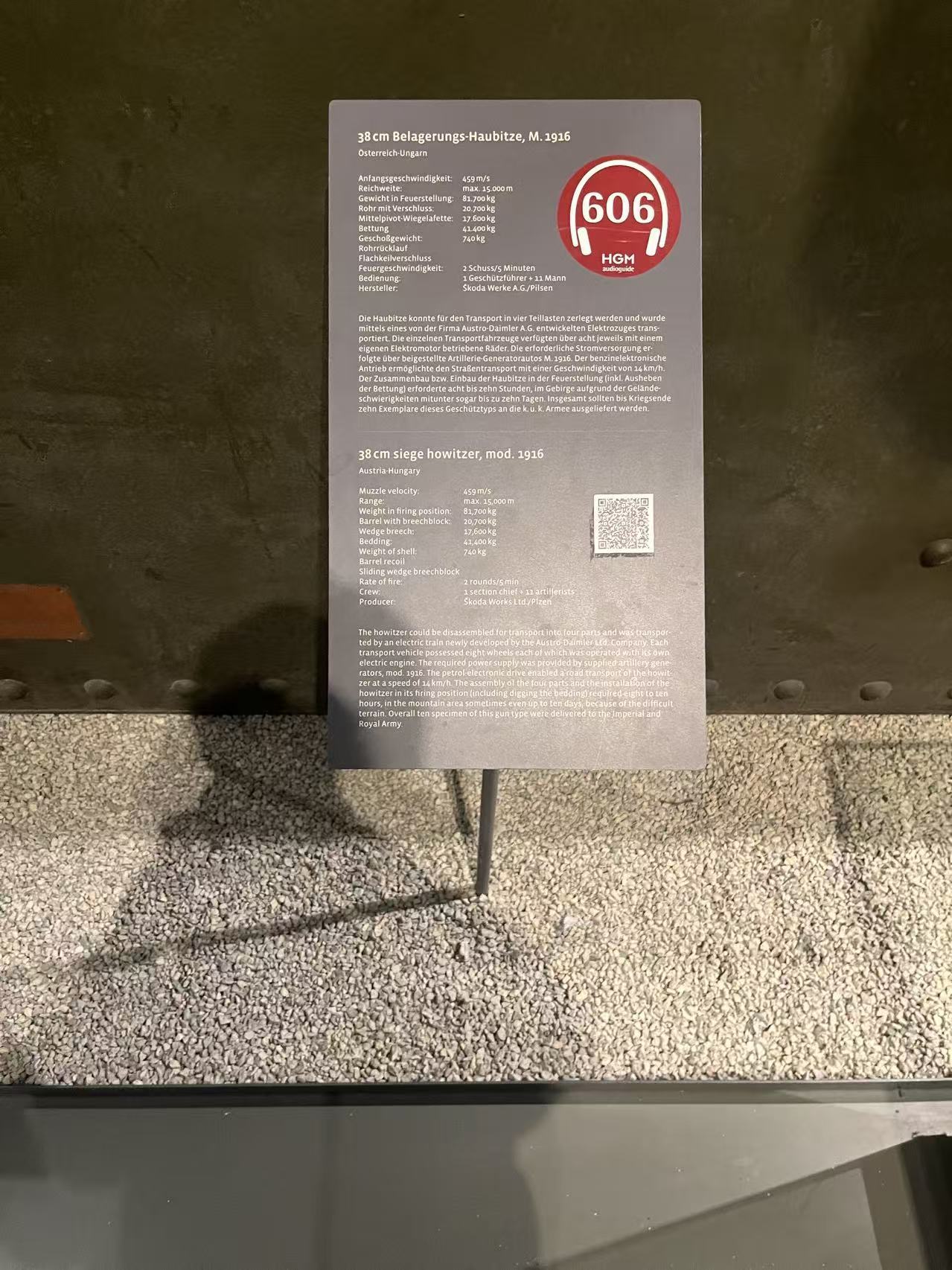

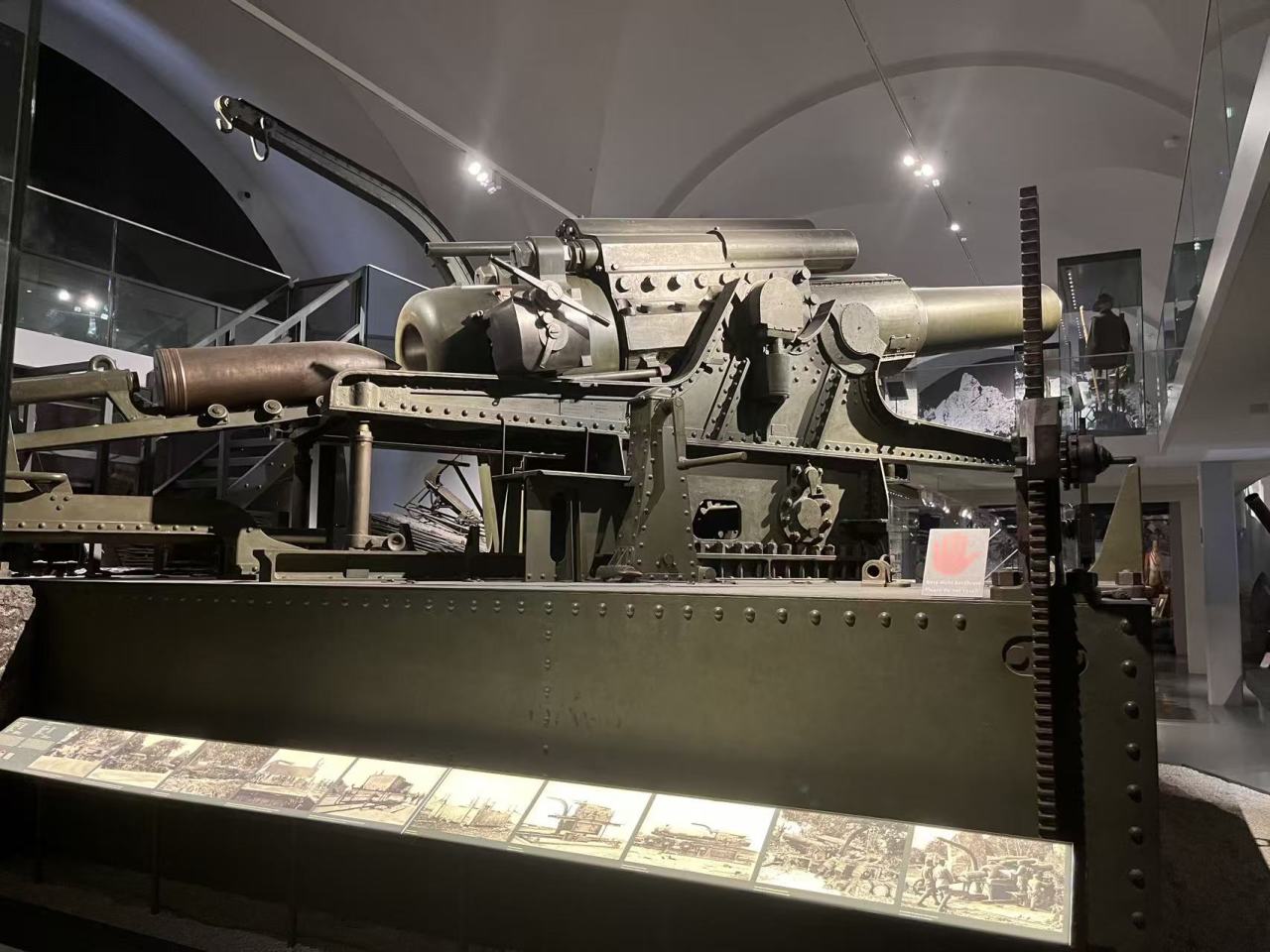

抬起微微痠麻的手臂,我走向另一件巨型展品——38cm口徑攻城炮。如果切換成我更爲熟悉的艦炮口徑,那就是380mm!放到陸上兵器中絕對是第一檔的水平。

展牌上寫了更多的武器參數。炮口初速459米每秒,處於射擊位置時重量(也就是全重)81.7噸,光是底座就有17.6噸重。每枚炮彈重740公斤,射速爲每五分鐘兩發,操作人員爲12人(1位炮長+11名炮手)。

它的生廠商是知名的斯柯達工廠,所在地爲捷克的比爾森。這種巨炮及其相關型號的“兄弟”在對西線比利時和南線塞爾維亞要塞的破壞中都聲名狼藉。

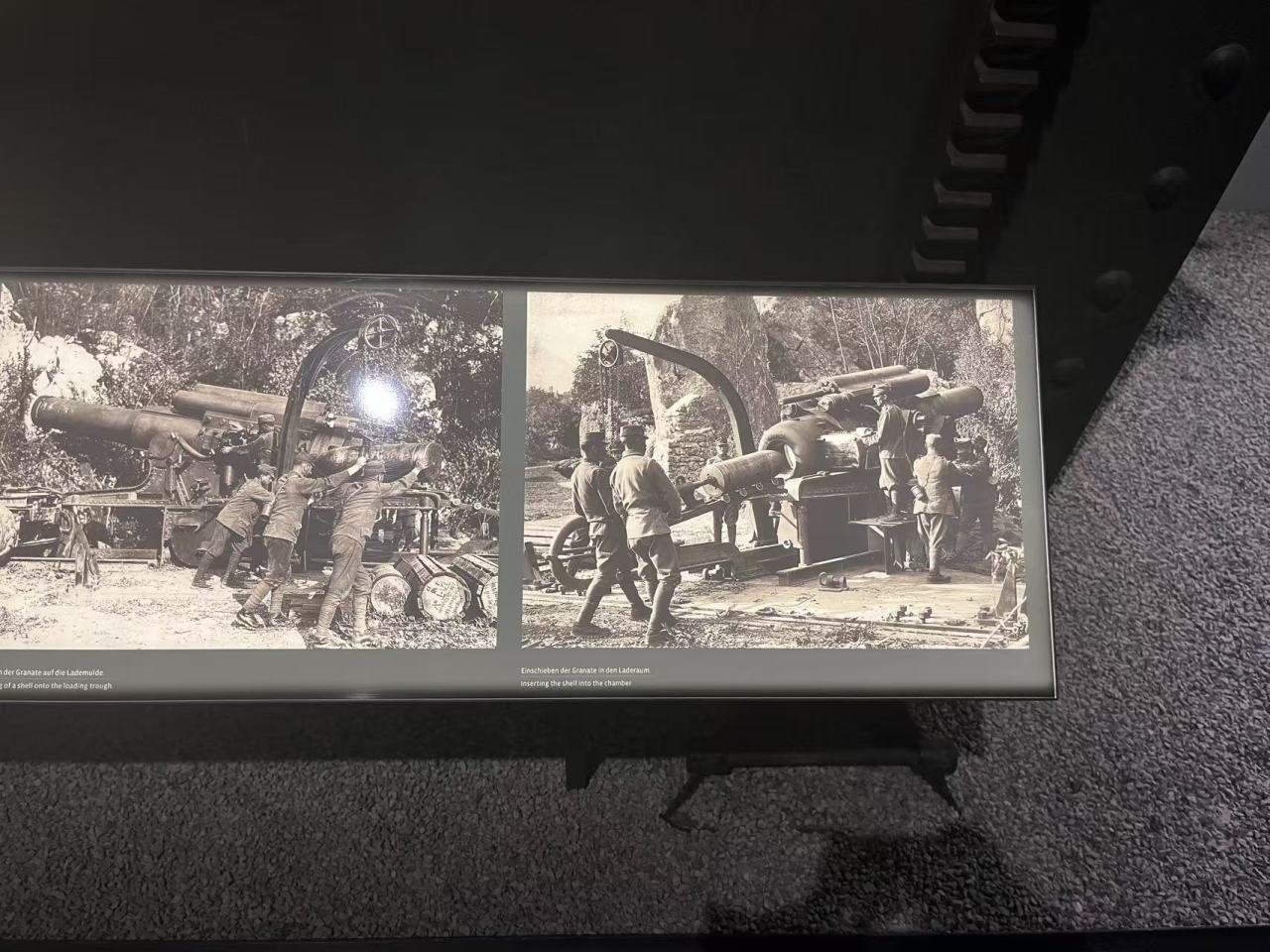

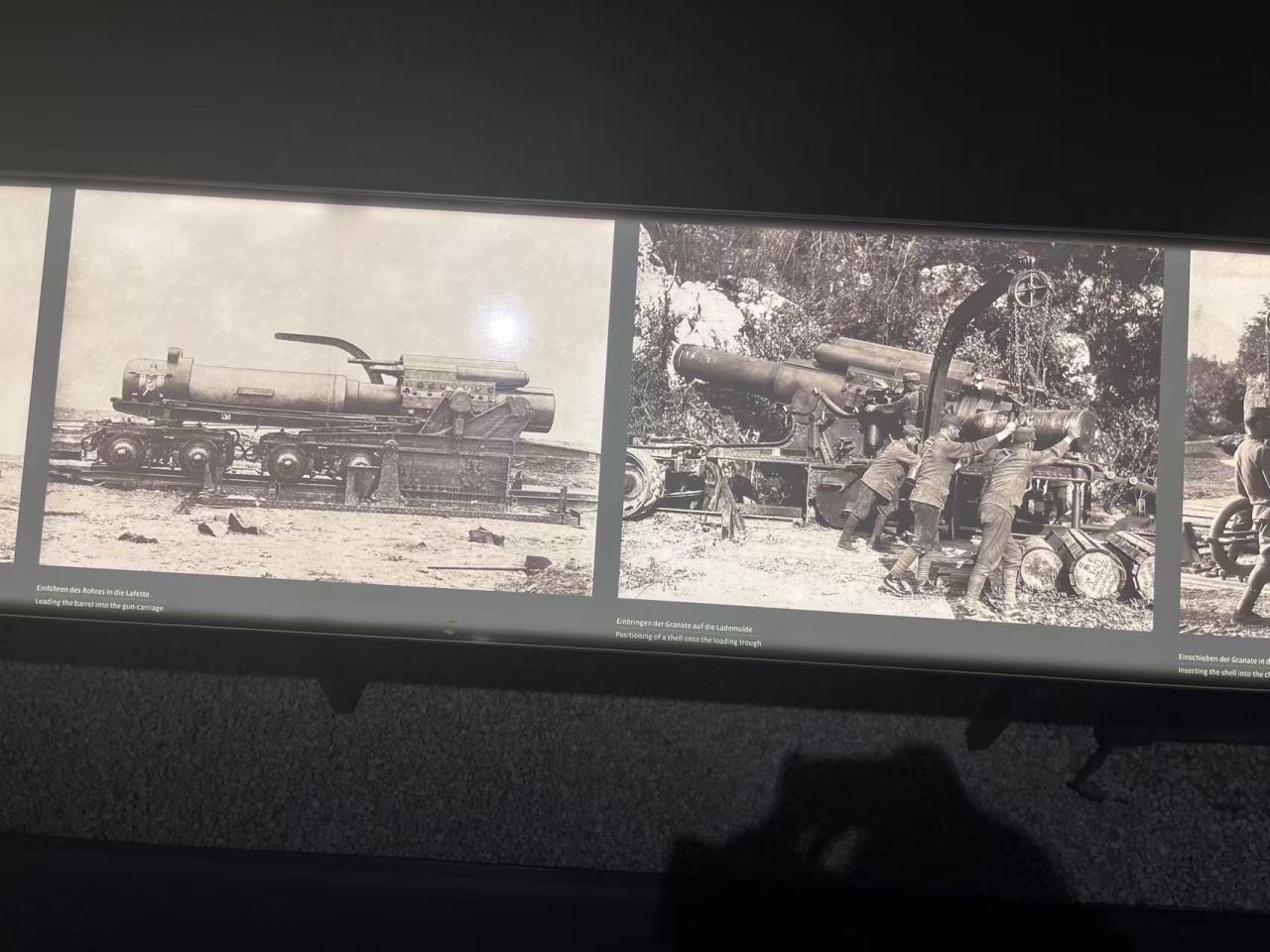

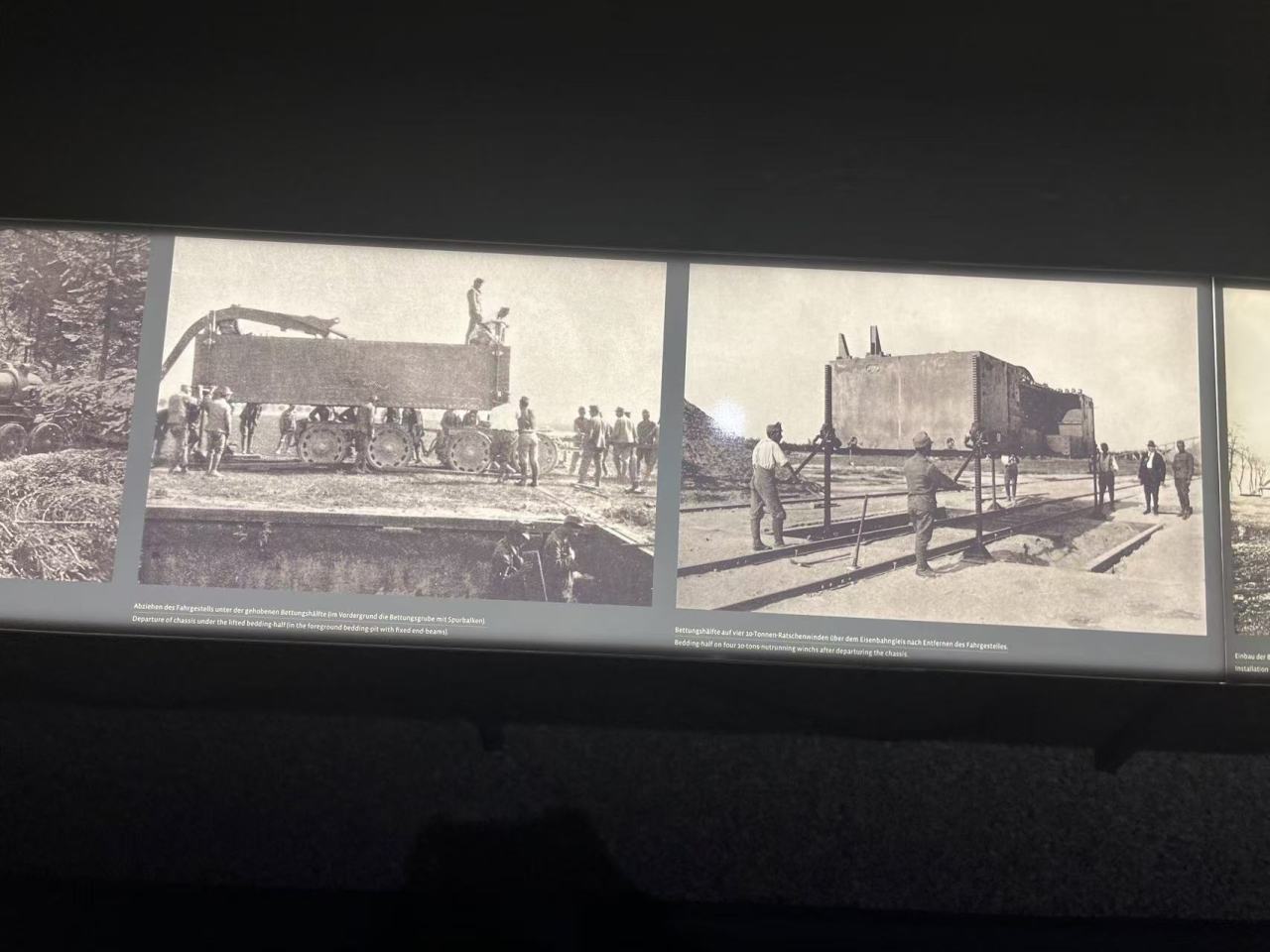

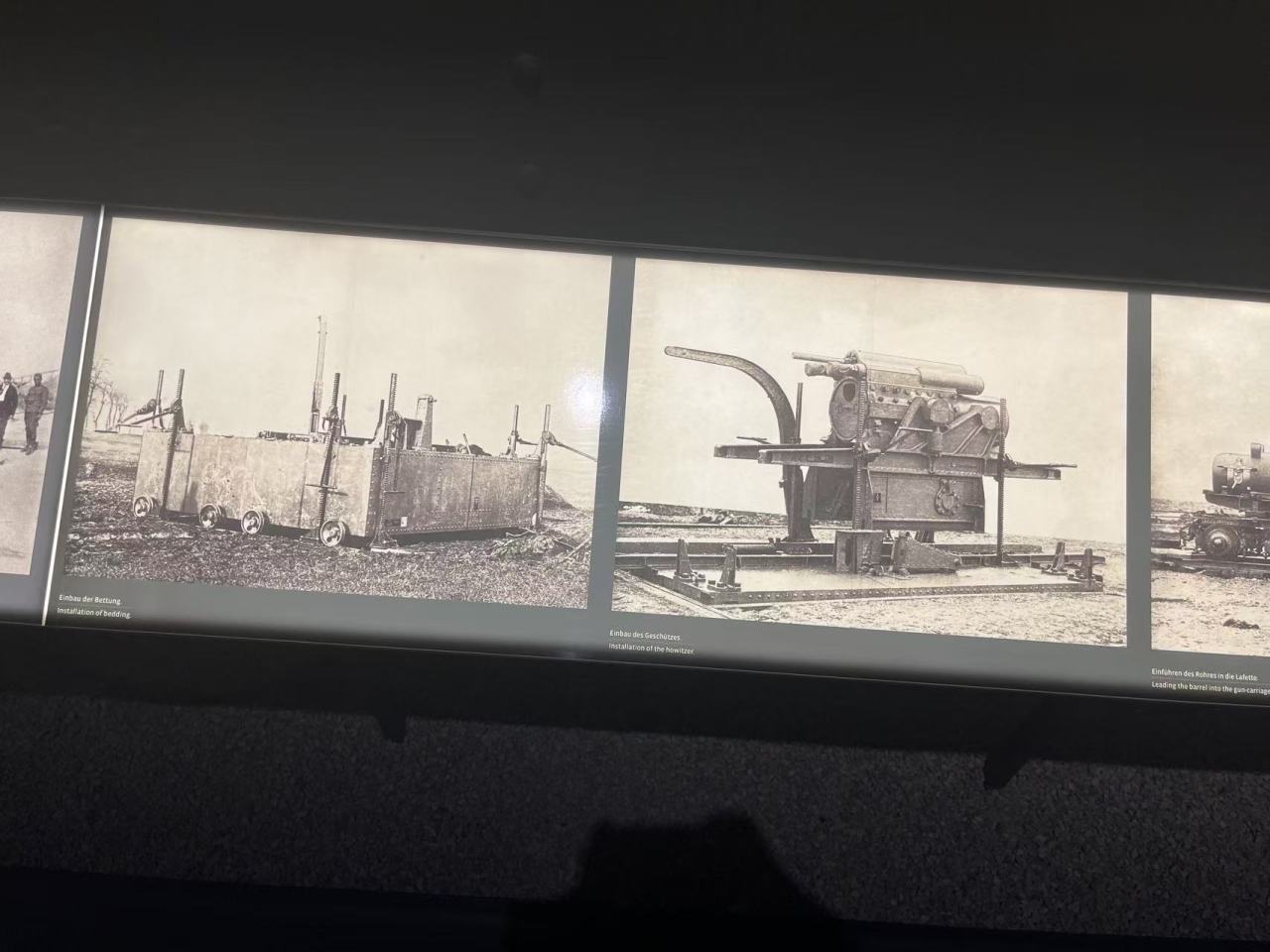

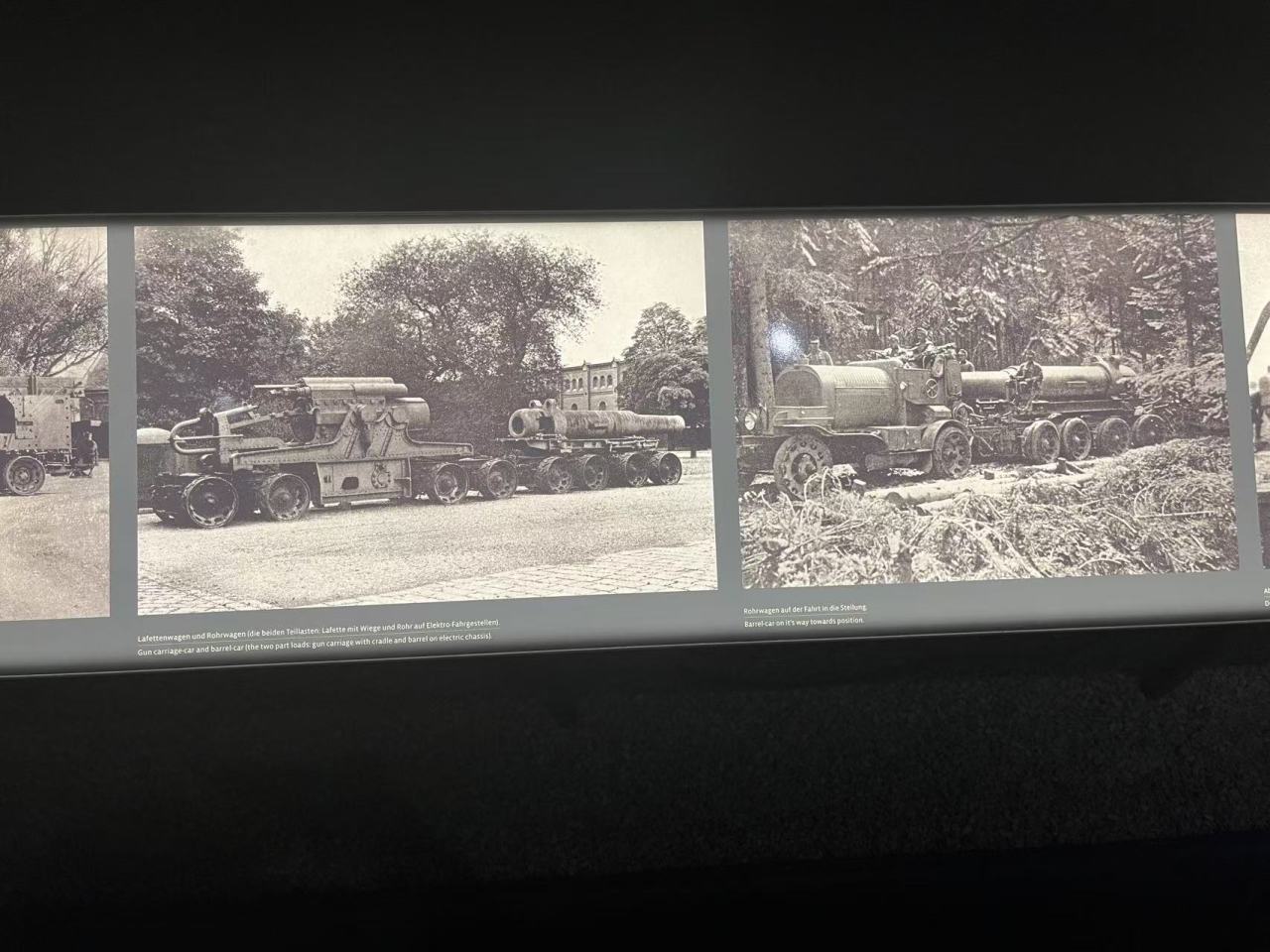

巨炮的底座下有一組寶貴的歷史照片,生動形象地描繪了巨炮拆解組裝、運輸和發射的過程。

把炮彈放入炮膛

運送炮身的卡車

巨炮全景

炮管特寫

除了巨無霸外,還有其他各種類型和口徑的火炮,比如野戰炮和迫擊炮。一旁還有對應的油畫和歷史照片,以及各類炮彈的實心與橫剖面模型。

戰地1裏常見的野戰炮

比我體重重的多的炮彈

這三門炮很有意思,名爲“mine launcher”,直譯是地雷發射器。但我們都知道地雷通常是工兵鋪設的,並非用火炮發射的,因此它被稱爲臼炮、超級迫擊炮或者工兵迫擊炮。

ps:迫擊炮的英文是Mortar,所以戰地1的私服經常會看到Mortar banned(禁用迫擊炮)的公告。

這門炮炮身很窄

手槍、鋼盔與刺刀

關於這幾樣展品,我沒有什麼可以補充的,直接放圖。

硬要說幾句的話,那就是之前看的《西方戰爭藝術》這本書提到,可拆卸刺刀的出現和後膛槍射速的提升,加速了騎兵退出戰爭舞臺的進程。

各國軍裝、武器與水兵

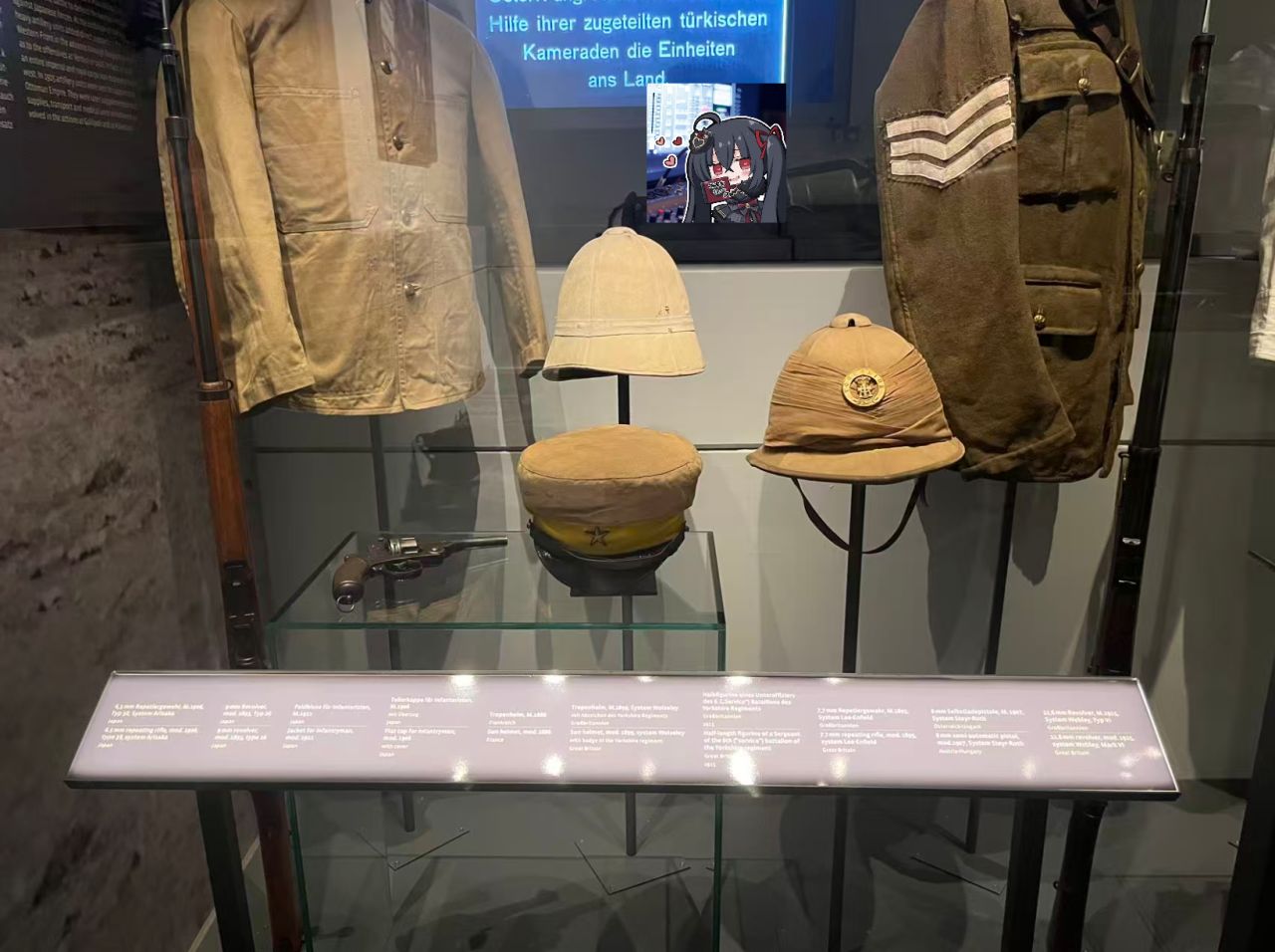

雖說是維也納的軍事博物館,但裏面陳列的不僅是奧匈帝國和同盟國的展品,也有協約國的武器裝備和制服。

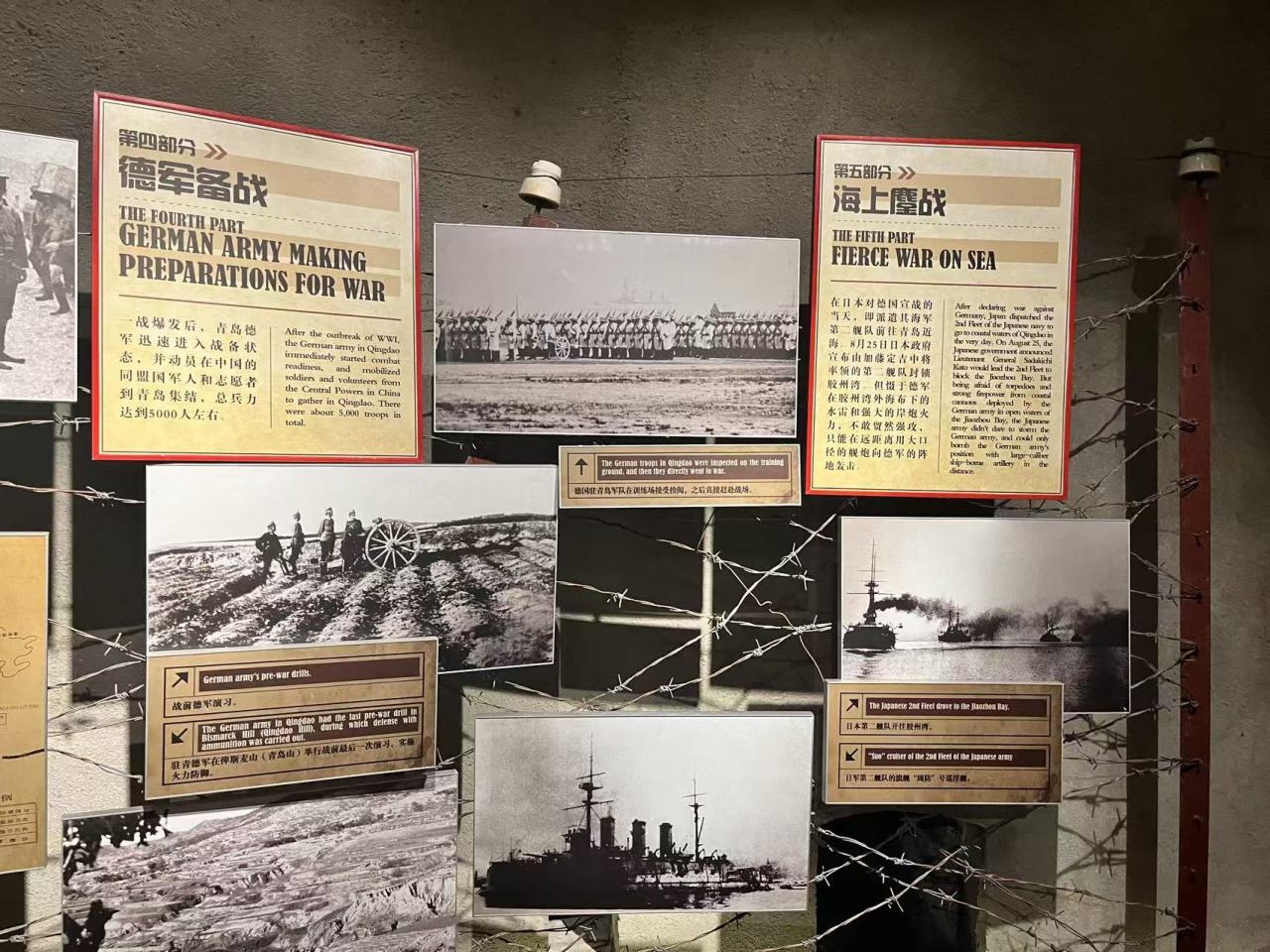

比如下圖中,左邊四樣展品(步槍、左輪手槍、外套、帽子)都是日本的。日本在1914年8月加入協約國陣營,對同盟國宣戰。其於1914年10月31日至11月7日發動青島戰役,是爲一戰中唯一的遠東戰役。

在青島戰役中,奧匈帝國的海軍協助德軍防守要塞並被日本艦隊擊沉,此外,日本還幾乎兵不血刃地佔領了馬里亞納羣島、加羅林羣島和馬紹爾羣島等德屬太平洋島嶼。

我在青島德軍炮臺遺址拍的照片

以後寫青島遊記時,有機會結合德軍炮臺遺址詳細聊聊青島戰役。繼續說維也納軍博,我很好奇,既然奧匈海軍在遠東被重創,那麼這些日軍武器是怎麼來的?

總不可能是繳獲的吧?畢竟只有戰勝方能清掃戰場和繳獲武器。想來想去,較大可能是一戰之後後維也納軍博出大價錢收集的。在日軍展品右邊還有幾件遮陽頭盔,分別屬於英國和法國。

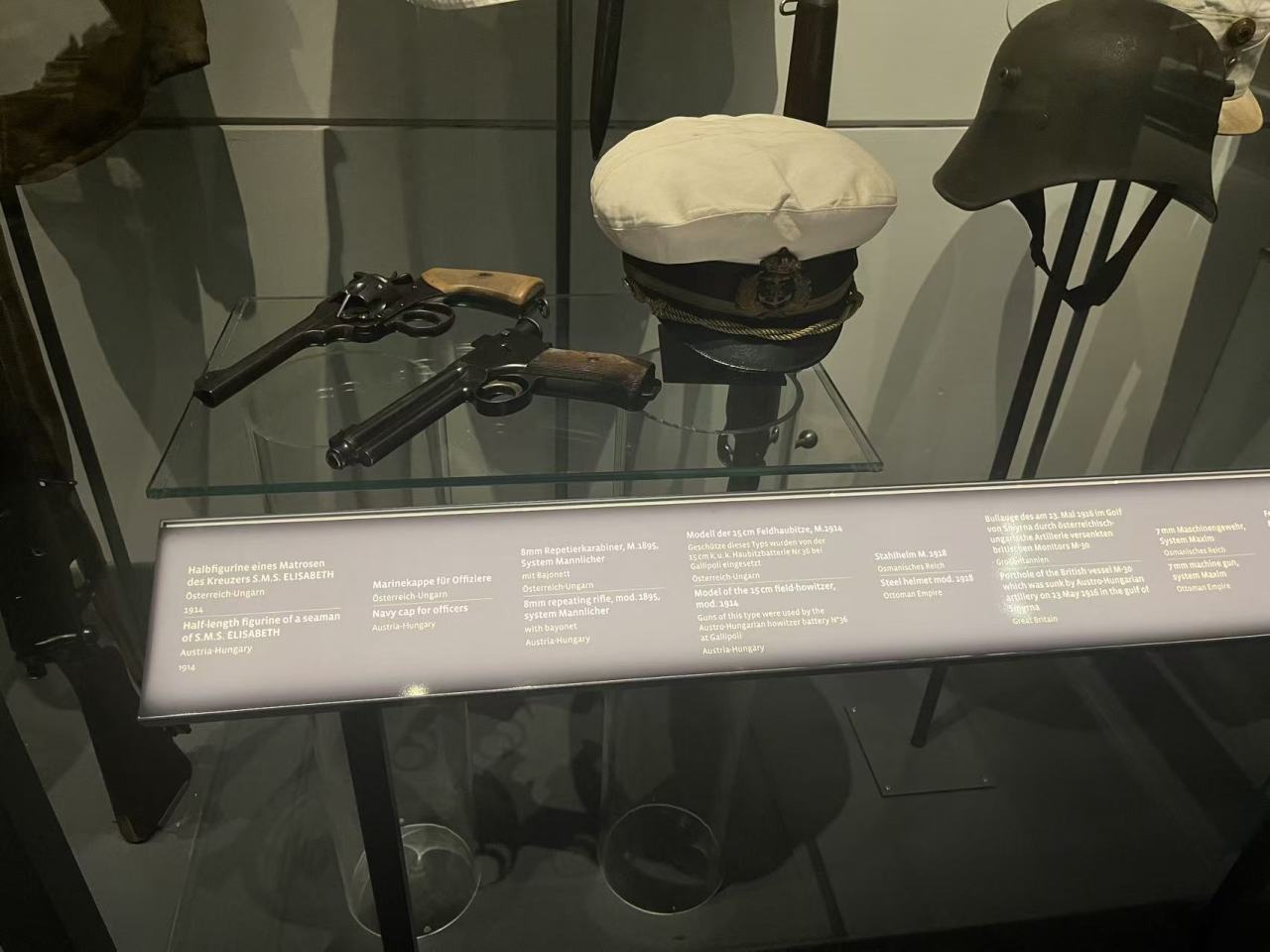

另外值得一提是奧匈帝國的海軍。衆所周知,奧匈帝國是有海岸線的國家(霍爾蒂:但是匈牙利王國就未必如此了)。下圖最左邊的是奧匈海軍旗幟的“殘骸”,它曾被用來包裹三位在加里波利戰役中陣亡的士兵遺體。

海軍旗右邊的勳章和制服也大都與奧斯曼土耳其帝國和加里波利戰役有關。

又如這套完整的海軍制服與大檐帽,其主人是奧匈帝國海軍巡洋艦茜茜公主號(直譯爲伊麗莎白號,但伊麗莎白就是茜茜公主的名字)上的一名水兵。

茜茜公主號作爲奧匈帝國遠東分艦隊的駐泊艦,於青島戰役前停泊在青島港裏。日本對德宣戰後,面對強大的英日聯軍,水兵們自知突圍無望,自沉該艦阻止日軍突入,並拆解艦上武器用來加強青島要塞的防禦。

此後,青島要塞被日軍攻佔,伊麗莎白號上的水兵也與要塞裏的德軍一起成了俘虜。

下面還有頂海軍軍官的大檐帽

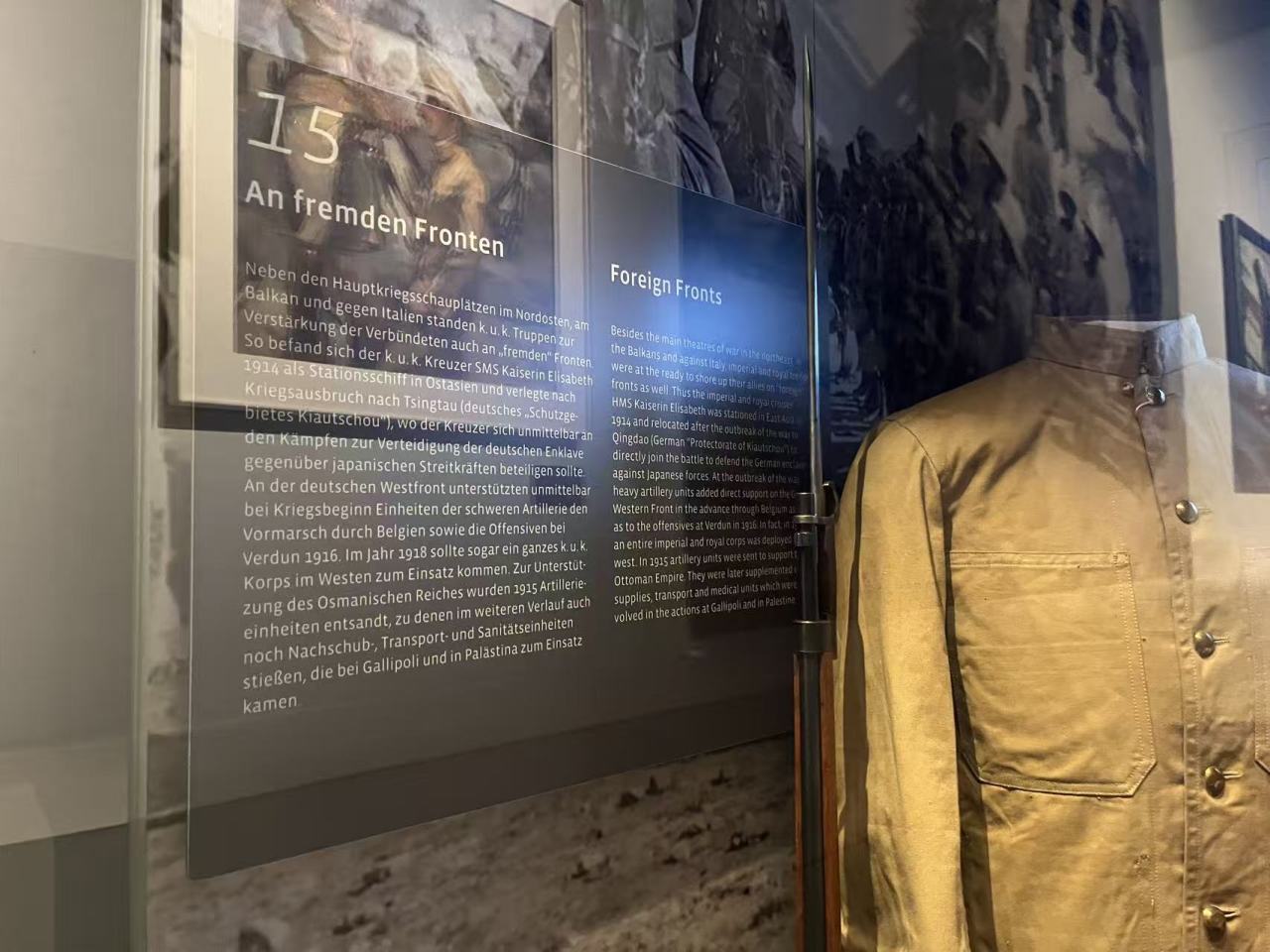

水兵展品的旁邊還有個“外國戰線”展牌。上面寫道,奧匈帝國不僅參加了西線(對英法比)、東線(對沙俄)、南線(對塞爾維亞等國)、意大利戰線,還在近東(對奧斯曼)和遠東(對日)作戰,所以是六線作戰乃至七線作戰(因爲奧斯曼戰線又可以分爲加里波利戰線和巴勒斯坦戰線)。

如此看來,奧匈最終戰敗,某種程度上並非緣於實力不濟,而是因爲多線程操作忙不過來。

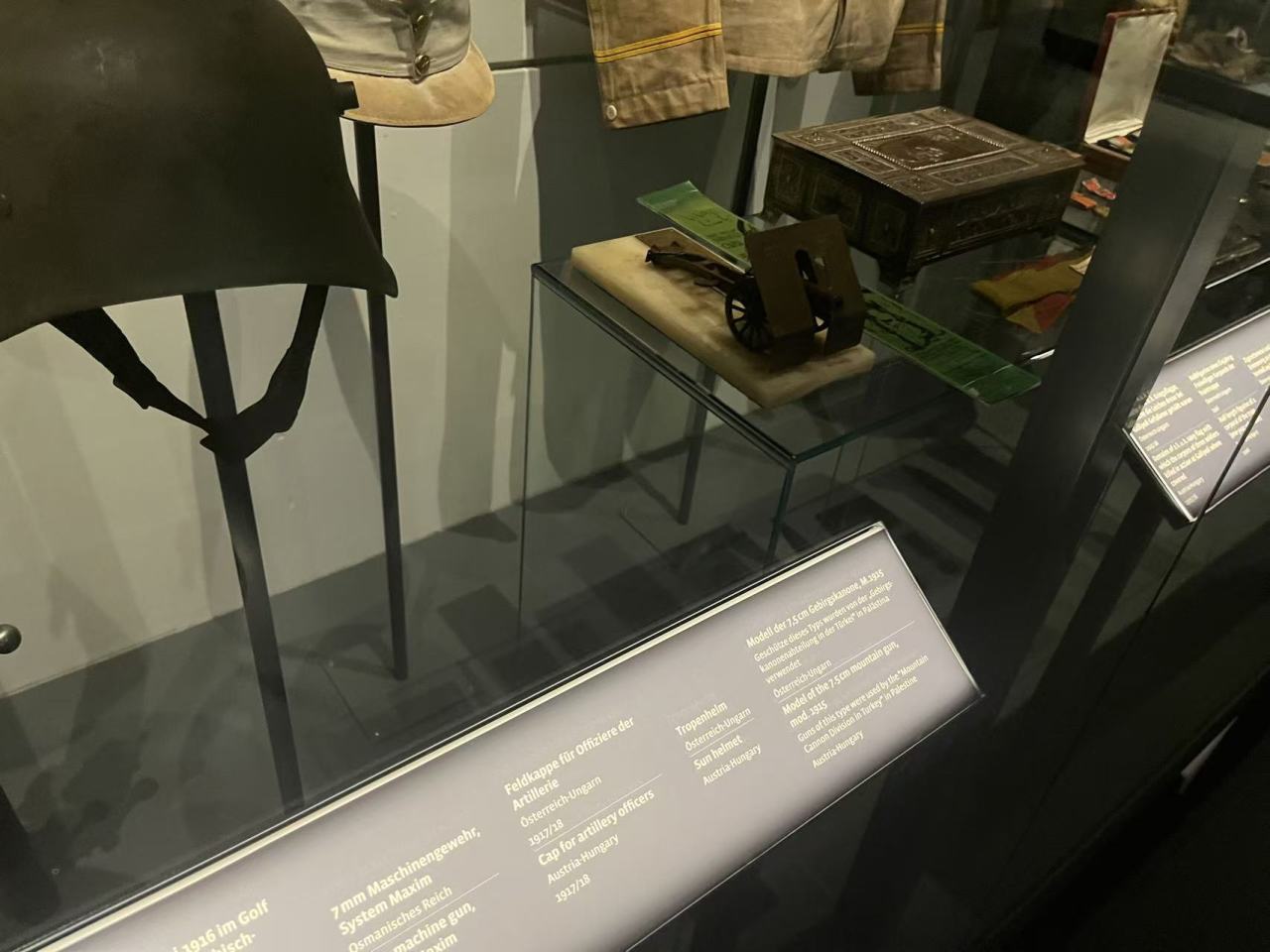

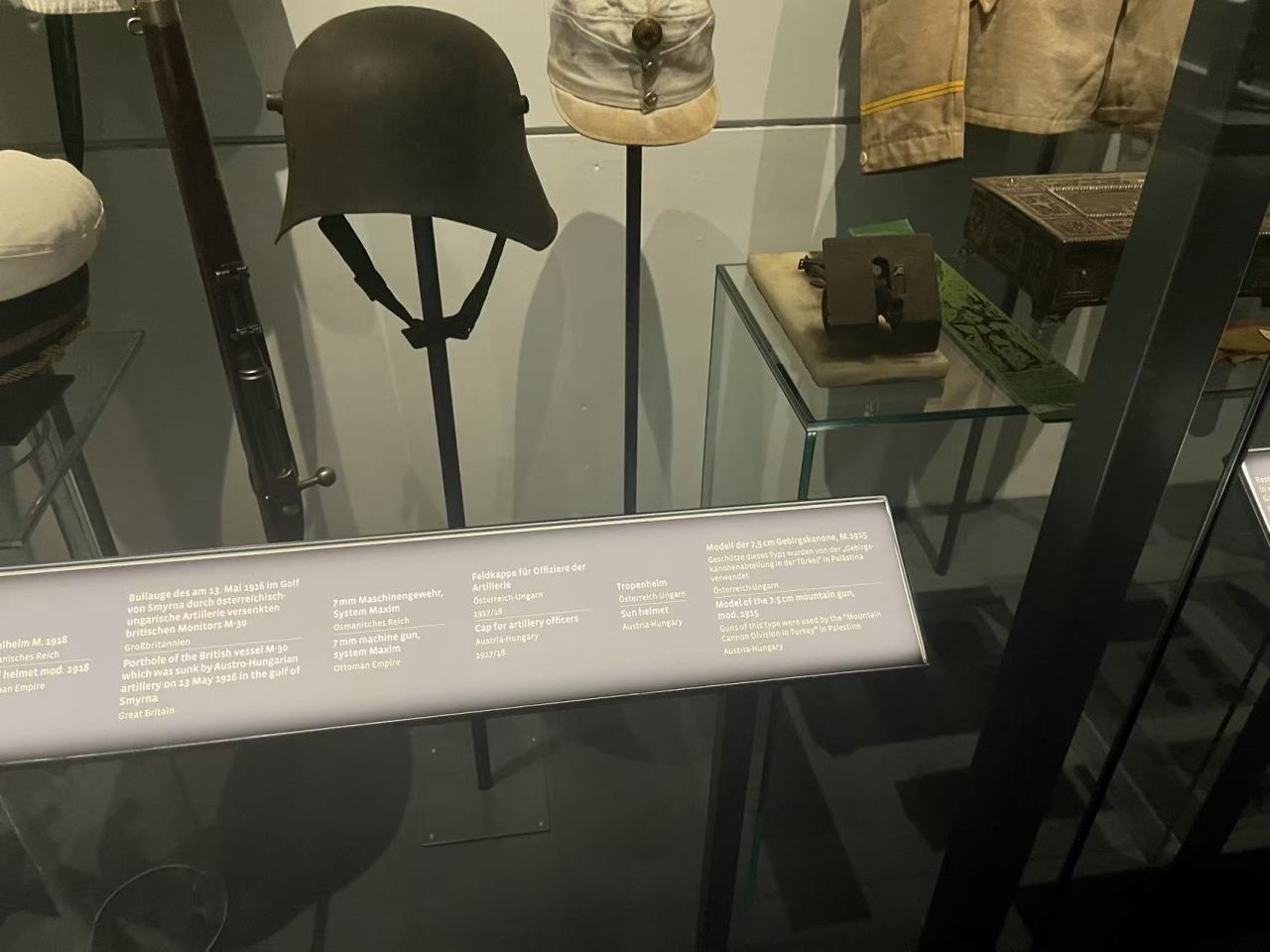

另外一個吸引我注意力的展品是途中這門小巧的75cm山炮模型,它的原型曾經隸屬於奧匈帝國的土耳其山地炮兵師,參加了巴勒斯坦地區的戰事。

下面是馬克沁機槍

相框裏的不知道是什麼文件

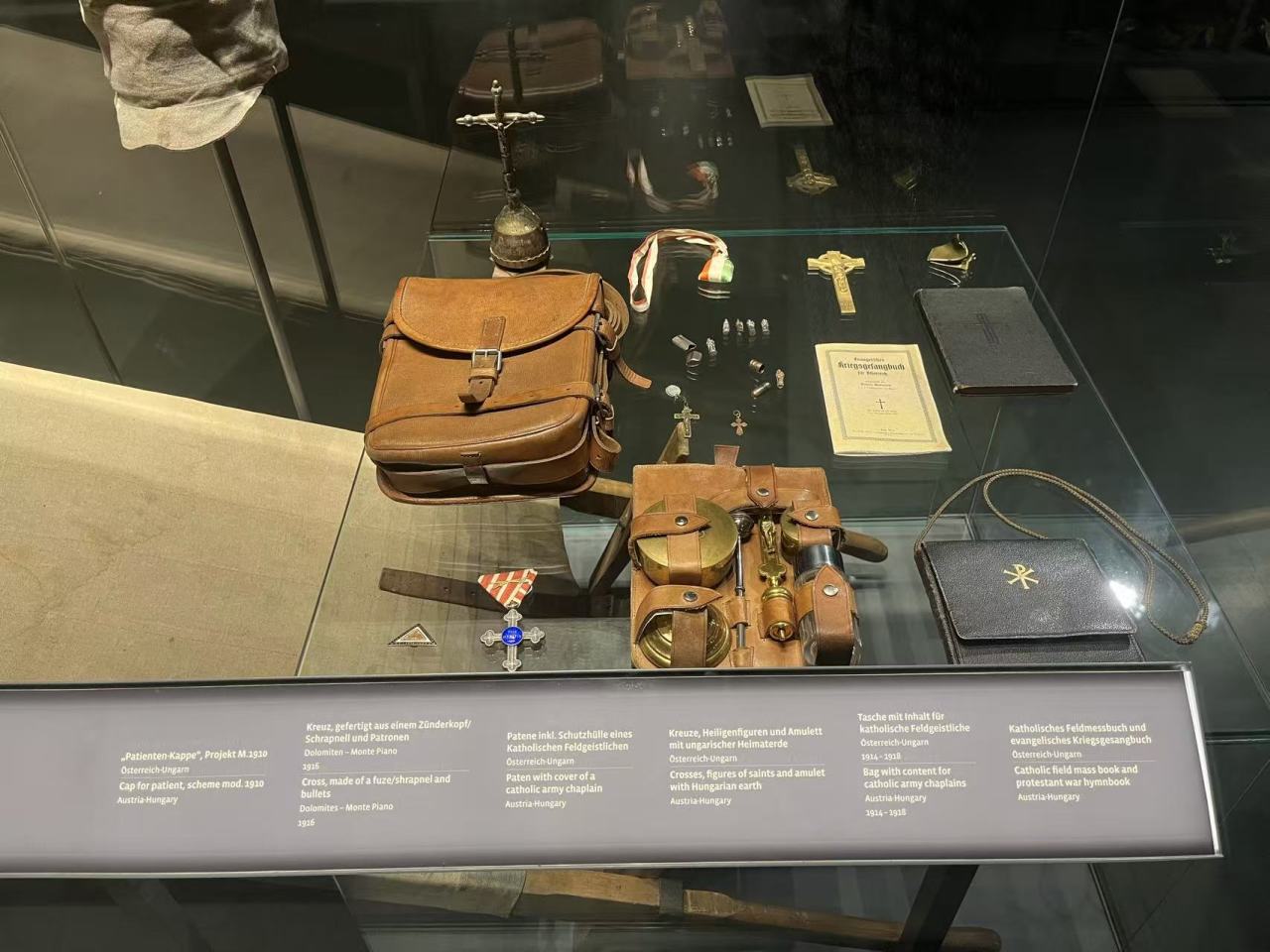

醫療兵與隨軍神父

戰地1裏的醫療兵,如果是協約國陣營,通常被稱作medic,如果是同盟國陣營,則被叫做“薩尼鐵塔”(奧匈帝國和德國都說的德語)。既然是維也納軍博裏的醫療兵,那當然叫薩尼比較合適。

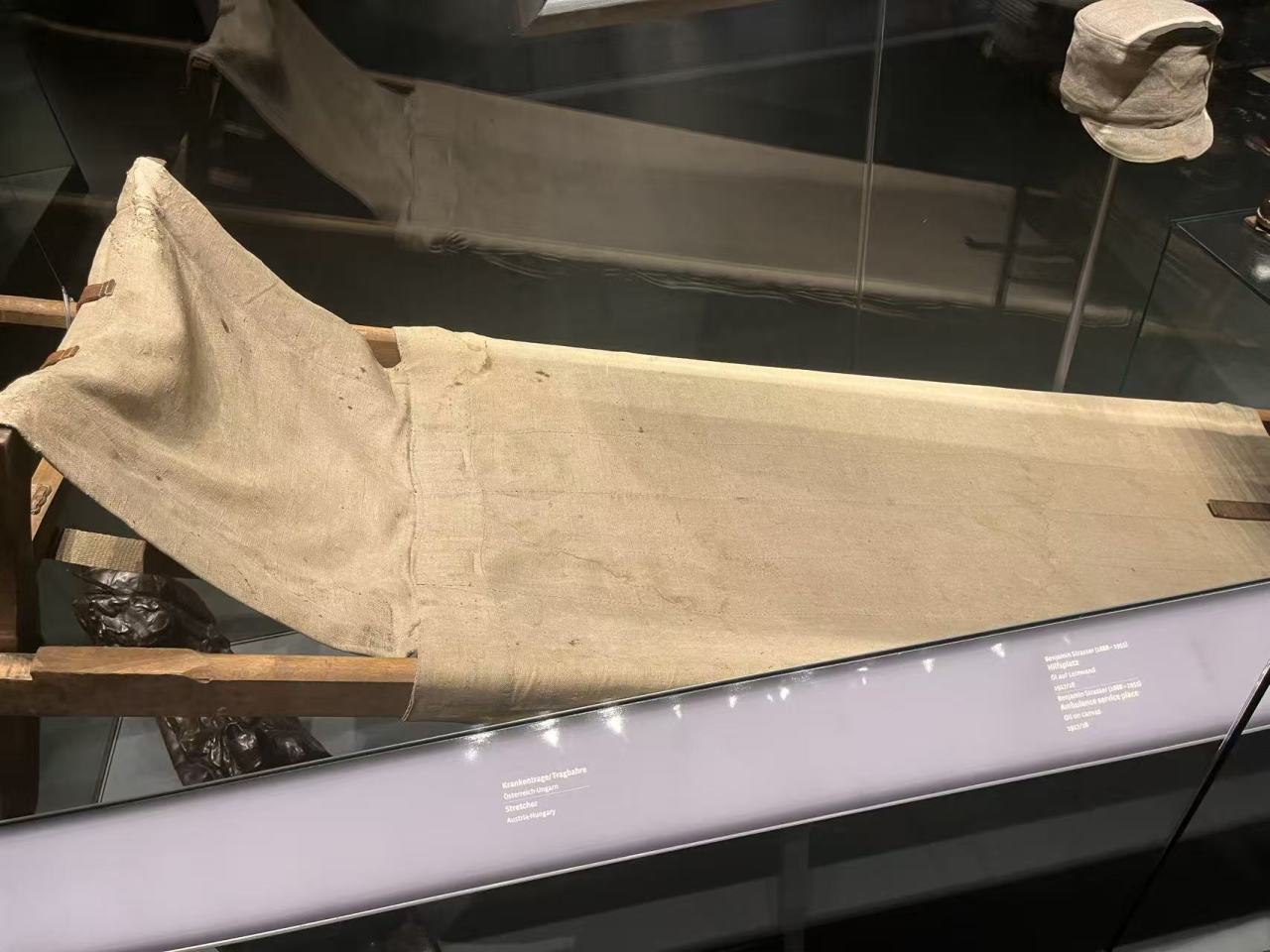

圖中展示的是奧匈帝國醫療兵的設備,其實只有一副擔架和一頂帽子。我並沒有看到類似戰地1裏的衝鋒槍等武器。

看上去躺起來很舒服

醫療兵展品邊上展示的是隨軍司鐸(神父)的物品,比如十字架和揹包。他們的主要職責是在軍營、戰場或軍艦上主持彌撒,進行告解聖事,戰前、戰鬥中和戰後爲士兵提供心理支持和精神慰藉。 傾聽士兵的恐懼、焦慮和道德困境,幫助他們應對戰爭帶來的巨大心理壓力。

當然,如果士兵傷勢過重,醫療兵和醫生無法治好,那麼這些隨軍神父也會施行臨終聖事,陪伴他們走過最後一程。

旁邊還有一副應景的油畫,描繪了受傷的士兵們經過包紮後坐在稻草堆上休息的場景。

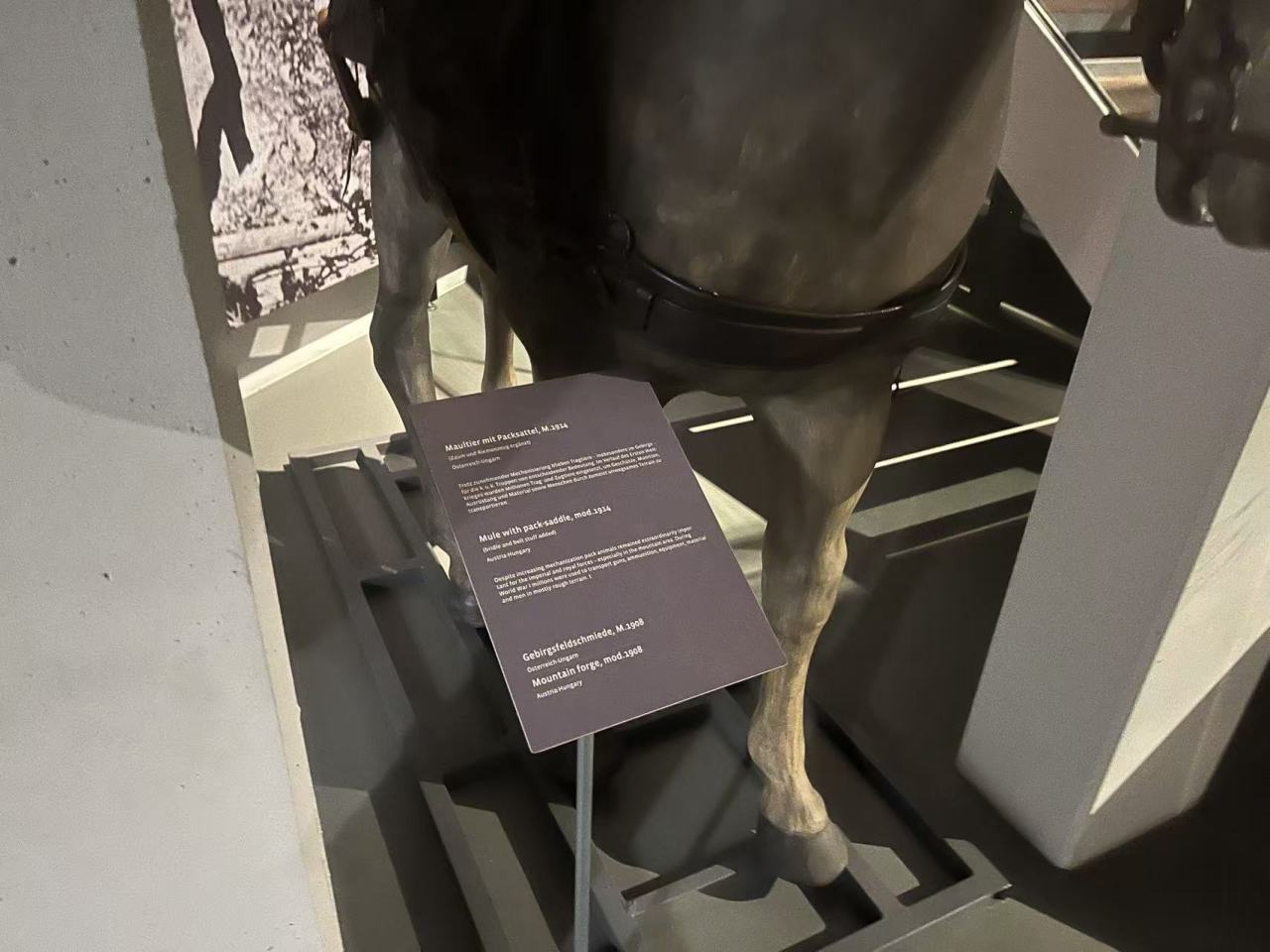

神聖羅馬帝國?神聖騾馬帝國

熟悉二戰史的朋友都知道,發起巴巴羅薩行動時的德軍尚未完全實現摩托化,在後勤中廣泛使用馬匹運送糧草等補給品。而一戰時的奧匈帝國後勤更是落後,對馬匹的依賴程度相比二戰的德軍有過之而無不及。

加上無論是德國還是奧地利都與神羅有着千絲萬縷的聯繫,因此一戰和二戰的德國與奧地利/奧匈帝國都被調侃爲神聖騾馬帝國。圖裏展示的就是一頭可愛的騾子,也不知道是模型還是掏空了內臟後的標本。我估計是前者,因爲後者往往在自然類博物館裏展示。

騾子旁邊的展牌上寫着,一戰中數以百萬計的騾馬被徵用,用來在不易行走的地形裏運送槍支、彈藥、裝備、物資和人員。

老弗朗茨走了

如上一期所述,在1916年的年末還發生了一件舉世震驚(至少對奧匈帝國是這樣)的事件——奧匈帝國皇帝約瑟夫·弗朗茨一世病逝。他在位68年,享年86歲。在許多同時代人的眼中,與他一起踏進墳墓的是他的超國家帝國理念。

弗朗茨皇帝生於1830年,本身也是一位頗具傳奇色彩的人物。而他的家人與繼承人們大都在他之前逝世(皇后茜茜公主遇刺,兒子魯道夫大公自盡,兄弟被拿破崙三世忽悠到墨西哥當君主結果被游擊隊處決,侄子斐迪南大公又坐上了快樂老爺車),也爲他的人生增添了濃厚的悲劇色彩。

老弗朗茨的故事以後可以另行撰文,我們繼續關注一戰。繼承帝國皇位的是弗朗茨的侄孫卡爾一世。在登基後,卡爾一世接掌帝國和皇家軍隊的至高指揮權,重新任命了許多軍事與行政職位,重新召集奧地利帝國議會,廢除部分緊急狀態立法,決定實施政治和社會改革措施,並嘗試與協約國陣營進行(猶疑不決)的和平談判。

卡爾一世畫像與雕像

卡爾一世的權杖、勳章、水杯等個人物品

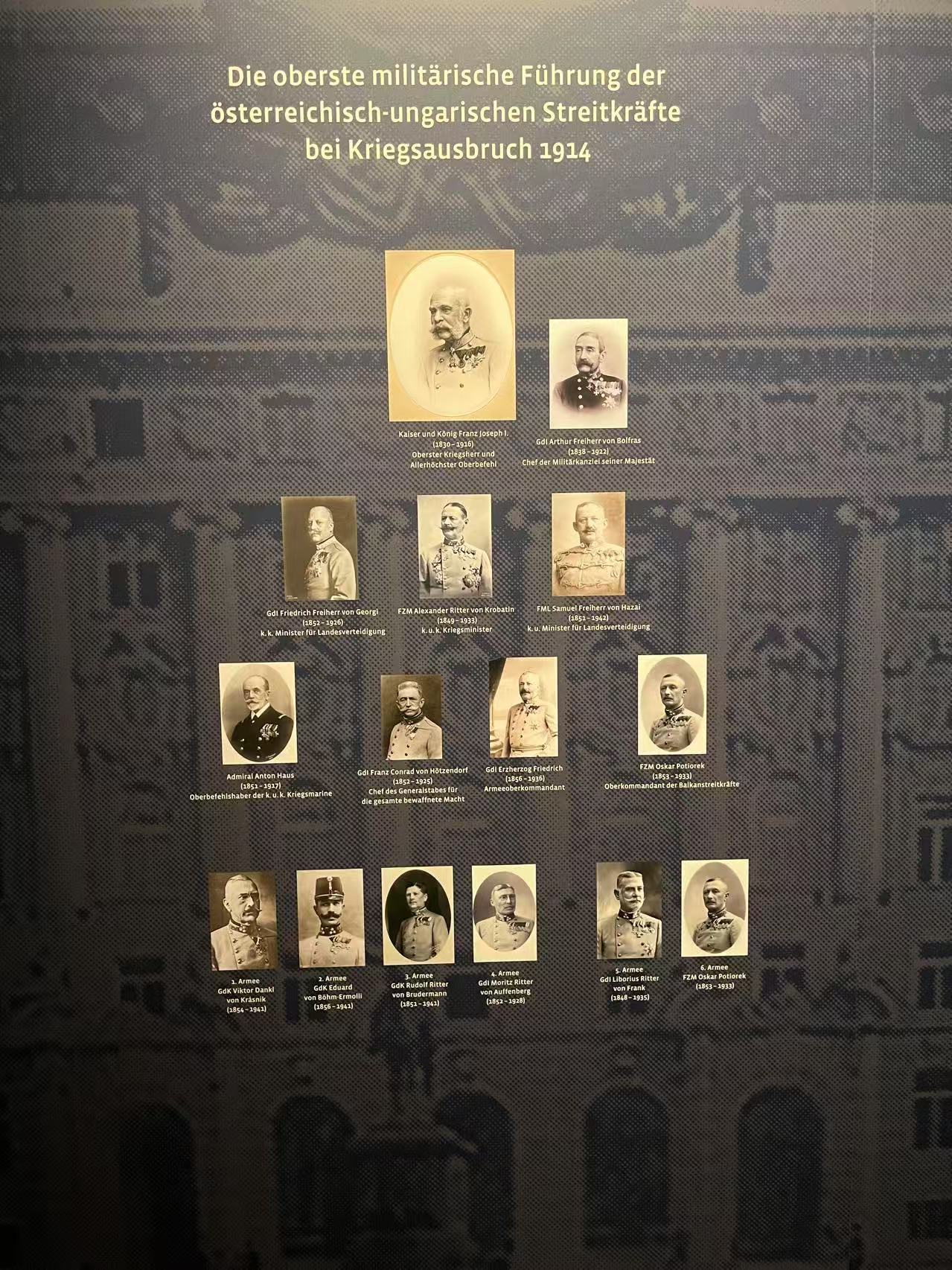

這裏簡單講一下1916年末奧匈帝國最高指揮機構的調整。各位可以和1914年的機構對比一下,最大的差別是最頂上的帝國統帥從老弗朗茨變成了小卡爾,而那個爭議頗大的總參謀長康拉德也被替換了。

1916年年末

1914年戰爭爆發之時

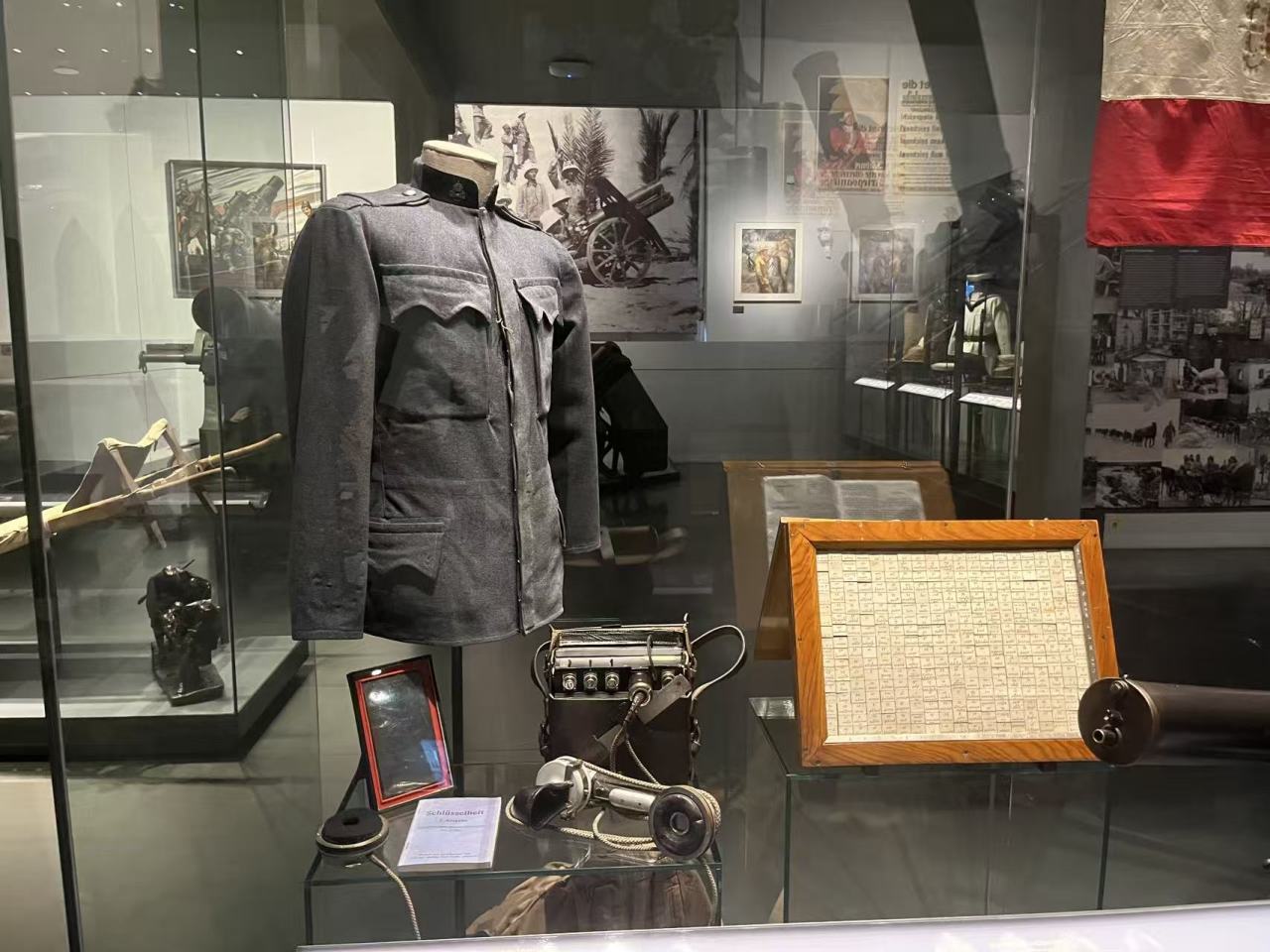

除了人事調整外,1916年奧匈的軍隊制服也進行了較大變動。展牌中的大意爲:

1906年,帝國和皇家(老狄注:即奧匈帝國,k.u.k )軍隊終於開始意識到,爲了更好的防護,士兵的制服必須適應周圍的地形。然而,並非所有部隊都統一採用深灰色制服。帝國和皇家騎兵爲了保留其獨特的色彩調整,在戰爭第一年付出了極高的代價(老狄的評價:真是太愚蠢了 )。

考慮到最近(老狄注:這個最近是指1915年,不是我寫文章時的“最近”)的戰爭經驗,1915年軍事管理部門引入了“通用制服”,顏色爲戰地灰色。同時,在1916年戰爭年中的某個階段,啓動了一個項目,爲未來(和平時期)的調整做準備,許多來自戰爭新聞局的藝術家被邀請爲制服、裝備部件和頭盔設計圖案。

那麼,奧匈帝國的皇位繼承和制服調整能否扭轉奧匈帝國和整個同盟國陣營在戰場上的劣勢局面呢?這個問題的回答將在下一期“1917年戰局:大戰的轉折——白鷹參戰”中進行揭曉,這裏就先不劇透了。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![好想回到公司沒錢的時候[cube_doge]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/11/21/56ce39f9ee8ebbfa0618d755eb4b17a6.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)