本文由 #雙魚星皇家飛機場# 評測員 天堂地址不詳 撰寫

前言 平地驚雷般的哲學叩問

《多重人生》來自著名的波蘭11bit工作室,這家制作組有着自己的遊戲開發舒適區,那就是在生存策略遊戲中加入深度的思考,比如在《這是我的戰爭中》的反戰主題,《冰汽時代》系列中對“極權體制”的思考。

我曾在2022年TGA上記住了他。

《多重人生》也不例外地繼承了11bit在那些佳作中延續的特質。

對我來說,邊玩遊戲邊隨手記下那些瞬間的、粗糙的感受,是某種常伴已久的習慣,我堅信這些碎片化的東西終究會在行文時串成連貫流暢的文字。

這次玩《多重人生》,我又下意識地開始了這種習慣性的記錄。

《多重人生》的開場足以用“驚豔”形容。主菜單響起的音樂瞬間打底了一個迷幻的氛圍場。

我常想,一部電影的開端,其實是它響起的第一聲音效。遊戲亦然——當主菜單背景音響起的時候,這場旅途的基調已然奠定。這份迷幻感在序章得以延續:漆黑的宇宙,漂浮的宇航員,隨之而來的是一首神祕的詩:

“雖然無從知曉,但我們能感覺到,

我們的生活有條姊妹船,

當太陽於羣島後閃耀時,

他正航行於完全不同的航線。”

隨後畫面亮起,我踏入一片荒涼奇異的外星地表。雷暴交加的陰冷色調下,一抹亮粉色信號光焰靜靜躺在冰冷的岩石旁邊,色彩對比強烈得令人心顫。“序章”二字指引着未知的路——一場獨屬於玩家的異星之旅,從這裏正式啓程。

遊戲很快爲我錨定了主題:你是這場失敗的星際殖民中唯一的倖存者,空曠的無邊存在,除了自己,你一無所有。

我發現我對這種散發着孤獨感的遊戲情有獨鍾。

隨後,便是一系列科幻奇觀:佇立在荒原之上巨型膠囊基地,物理法則之外的異常現象……生存,成爲最核心的任務。

收集資源、製作工具,這只不過是生存模擬遊戲的常規套路。但我相信11-bit肯定會爲我們帶來常規之外的驚喜。

果不其然,就這樣過了將近100分鐘,系統提示我去克隆一個平行世界中的自己。

找材料,交任務,啓動克隆。

當另一個“我”從克隆倉爬起來的時候。

《多重人生》的真正主題才如平地驚雷般炸開。我必須直面那個被遊戲赤裸裸拋過來的終極叩問:

“你的人生,是否還有另一種可能?”

在冰冷的求生困境下,植入額外的哲學思辨,這是一個不錯的主意。

但也誠如我最初的感受——這般宏大而私密的命題,要在“生存模擬”這個框架內執行起來的難度,着實令人捏一把汗。

“螺旋式節點” 設計

我不知道別人怎麼想,至少我覺得《多重人生》的生存玩法壓力是非常大的,可能是對於這種多線程模擬經營遊戲玩的有點少了。

我對於策略遊戲常常有一種路徑依賴,就像在《信長之野望:新生》裏我每次都是‘織田家’濃尾起兵,在《全面戰爭:三國》每次都是用劉備軍匡扶漢室。

我時常無法想象策略遊戲是如何讓人沉迷其中玩上幾百上千小時,一次飯局,我朋友向我提到《環世界》他玩了800多小時,我大驚道:“你這一款遊戲比得上我整個無雙系列還要多了。”

或許我就是那種,不奢求在電子遊戲中過多種人生的那種人吧。

很多人講《多重人生》的探索基建玩法有點像《死亡擱淺》,我覺得確實如此。在《死亡擱淺》裏,玩家可以通過不斷積累資源,在荒蕪的世界裏建設各種基建,發電站、橋樑、纜車等等,每一次建設都能獲得長久性甚至是永久性的收益,讓後續的探索旅途更加方便。

這一玩法帶來的爽點是我最喜歡的。

但《多重人生》的基建玩法帶給我的感覺和《死亡擱淺》完全不同,我覺得最大的區別就是“DDL”的存在。

在《死亡擱淺》裏,我是優哉遊哉,喫着火鍋唱着歌,以一種休閒的旅途心態去完成探索。我甚至可以故意不走建設好的康莊大道,而是以一個旅人的姿態,輕裝簡行,開啓一場徒步旅行。

玩11bit的遊戲就不會缺“目標感”。如同11bit的其他遊戲,《多重人生》的生存玩法是“危機節點驅動式”的。

你所有的生存行爲,都是爲了一個大的危機和其中幾個階段性的小危機而做準備。

太陽昇起之日所有人都會毀滅-這便是最大的危機。你必須在此之前蒐集資源,建造設備,讓你的基地重新運作起來。

但在此過程之中,遊戲會設定一些較小的危機:你的分身會因爲你的管理水平而暴亂、你的基地會因爲時不時磁暴天氣而失去作用。

你必須在這些節點之前做好準備。

他時常有一把“達摩克利斯之劍”懸掛頭頂,在任務和事件的DDL加持下,你萬萬不能慢慢悠悠地閒庭信步。在節點緊迫的時候,做任何事都得是跑着去的,稍有懈怠都會造成嚴重的後果。

以至於我每次進入到一個舒適區之後,我都會陷入一種自我懷疑:“我真的安全了嗎?我是不是錯過了什麼?我能否扛得住下一次危機呢?”

除開這些個必須應付的大事件節點,遊戲還會有一些可選的小節點。比如爲某個分身準備一頓飯、頒佈一個趕工命令什麼的。

但是整個遊戲起來,總有一種奇怪的錯位感:在分身們優哉遊哉喫早點的時候,身爲老闆的玩家已經開始披星戴月地下地幹活了。

如11bit的以往作品一樣,《多重人生》在生存玩法給予了玩家極大的自主性。

除了某些劇情強制,《多重人生》並不在科技加點上給予玩家引導和侷限;這麼做的壞處顯而易見,如果前期缺乏準備,遭遇重大危機的時候,玩家時常會在龐大的管理項目面前手忙腳亂、疲於奔命,最終不得不放棄好幾天的進度重新開始。

但當玩家經歷過一次危機有了經驗之後,在下次的應對準備上就會越來越遊刃有餘。

這種拼盡全力度過危機所帶來的成就感是無可比擬的,但不等玩家喘氣一會,新的危機節點又來了,11bit正是以這種“螺旋式節點設計”給予玩家源源不斷的目標感和成就感。

刁民竟是我自己

不得不說,《多重人生》的系統實在是太多了,玩多了不可避免有一種“疲憊感”。

你一邊要照顧這些“刁民”的情緒,一邊還要親力親爲維持整個基地的運轉,一邊還得應付現階段面對的巨大危機。

我在玩的時候都在想,爲什麼我不能生成一個管理型的我來幫我管理呢?爲什麼我不能生成一個宇航員版的我幫我去探索呢?

可是有什麼辦法呢?刁民竟是我自己啊!

這些刁民總是以各種各樣的理由不幹活,他們甚至可以因爲不開心就縮短工作時長,可是現實生活中的我卻沒有辦法以“我不開心”就不去上班。

我每天的工作時長比遊戲裏的這些分身還長,有時候想到這一點內心不由得泛起陣陣悲涼。

爲了伺候好這些刁民,我逐漸在荒涼的太空中給他們蓋好了休息室、冥想室、健身房、甚至他們有的人還有私人房間,感覺逐漸把一個冷冰冰的太空基地修成大酒店了。

有時候想到他們下午7點就下班躺在休息室看電影,我就氣的牙癢癢,頗有一種“見不得帕魯在自己電腦關機時候休息”的既視感。

不要美化那條沒有走過的路

《多重人生》並非單純講述了一個發生在外太空的科幻故事,他在其硬核高概念的科幻外表下蘊含着極其觸動普世永恆的主題-自我。

我一直覺得《多重人生》這款遊戲的主題還挺適合我的,因爲我對我的過去有着很多的遺憾。

我常常思考過這個問題,如果當時選擇了另一條路,那現如今的結果會不會有所不同?

但我又不禁在想,當時的我真的有那麼多選擇嗎?

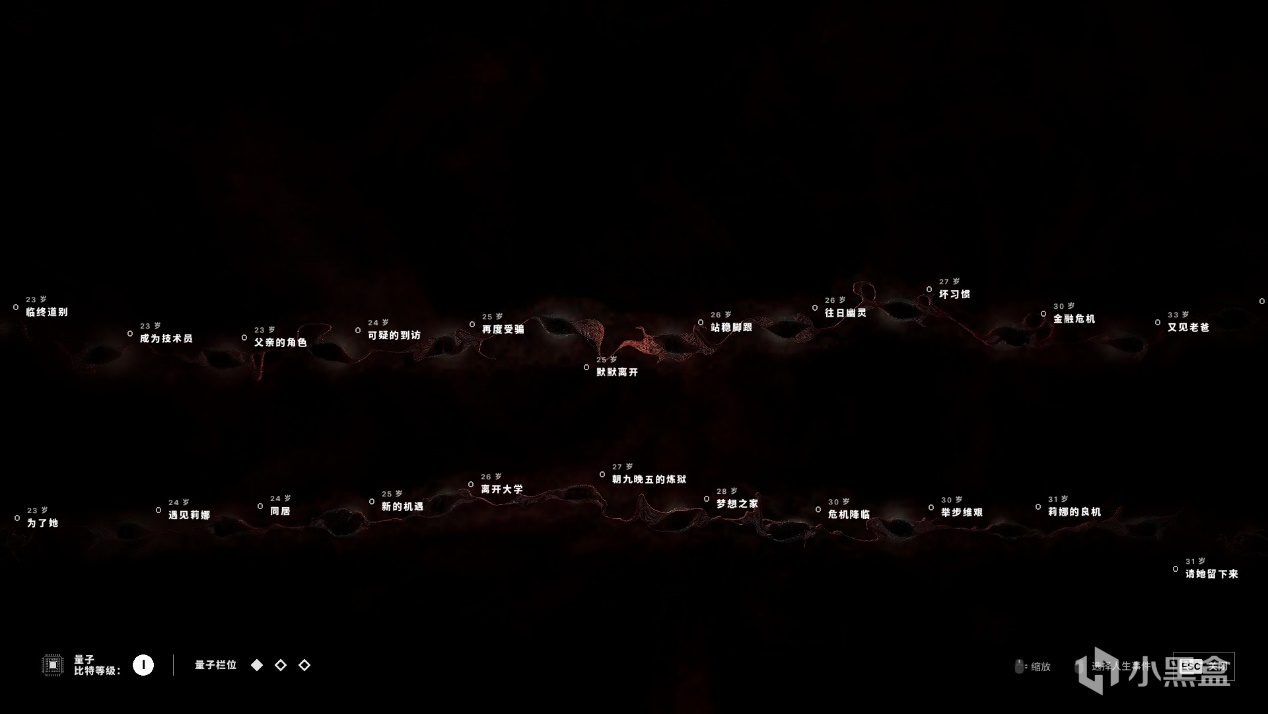

《多重人生》一開始的概念讓人覺得人生就像被蝴蝶效應影響的波瀾,其脆弱的節點在蝴蝶翅膀的微風下會產生不同的軌跡,你的人生會因爲你當初的不同選擇產生不同的職業發展,甚至會因此鍛造出不同的性格特點。

可是我每次回望我的人生,總有一種無路可走甚至說是命中註定的感覺。

我實在想象不到過去的哪個節點能夠改變我的現在,我認爲我當年已經做的最好了。

我也不是沒有想象過有一天有另一個世界的我如機械降神一般來到我的身邊,但我終知這一切僅僅是虛妄,如此幻想,只能在電子遊戲《多重人生》中實現了。

《多重人生》在用虛幻的故事教現實生活中的我們“放下”。

誠然,你會對人生的另一種可能產生執念是因爲你過去人生節點的遺憾,比如《多重人生》的主角楊,他有着逝去的母親、中斷的學業、失敗的婚姻,那些遺憾成爲了楊的心結。

楊是抱着怎麼樣一種心態上這艘飛船的呢?有一種心如死灰的自毀傾向吧。

說實話,我是能夠代入楊在那時的情感的。人生中有那麼一剎那,失去了意義,人就像一束漂浮在空中的蒲公英,始終無法在荒原中紮根。

這麼看來《多重人生》的故事極其“寓言”啊,遊戲中所描述的那個外星荒原,指代的不就是人生的荒原嗎?

——在一切幻覺散去後,世界露出他的本來面目:偶然、無序、無意義、充滿隨機性且冷漠。

那麼楊所創造的那些分身其實代表着他對人生遺憾的補償性幻想,是一種自我防禦。

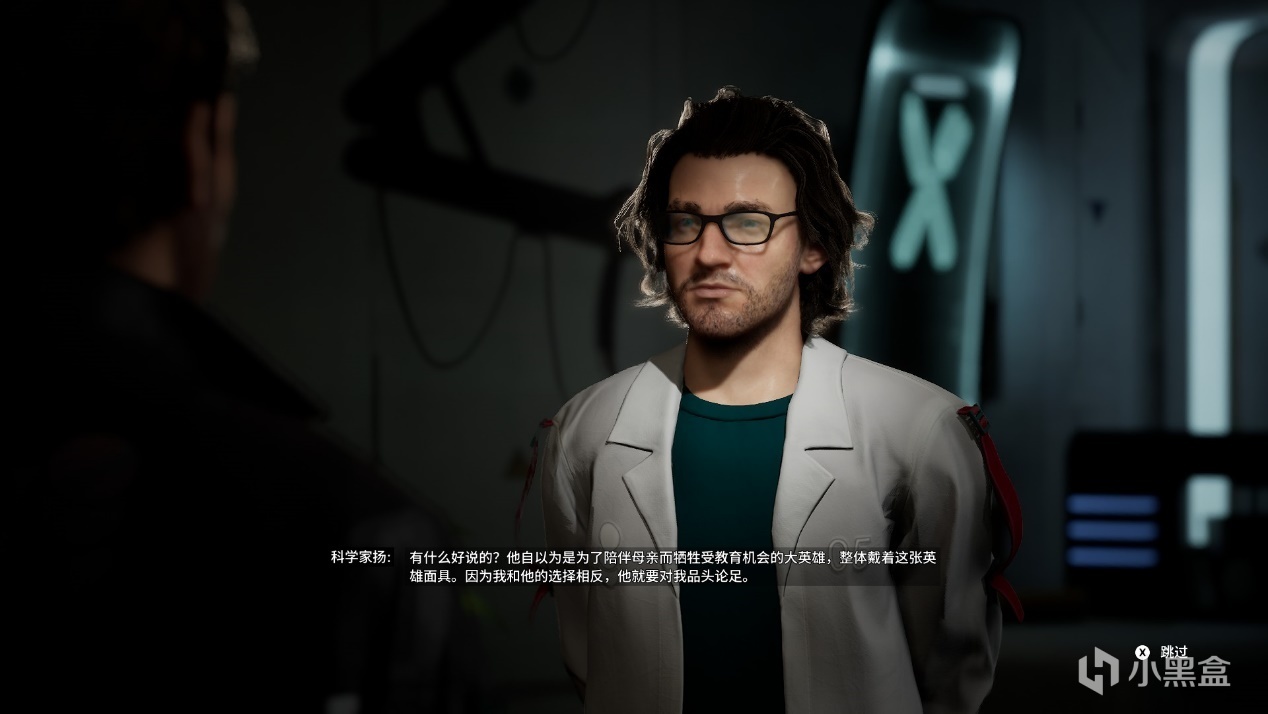

比如技術員楊,在父親的家暴中挺身而出,陪伴在了母親身邊;科學家楊完成了他的大學學業,在學術路線一路綠燈,成爲了團隊的智慧擔當和中流砥柱;植物學家沒有像主角楊那樣與妻子離婚,而是恩愛美滿。

但我們實際上看,圓滿了人生遺憾的楊比主角楊在人生中更加完美嗎?

並非如此,技術員楊在家暴中挺身而出,卻養成了偏執暴躁的性格;科學家楊學術之路順利卻理性冷漠到失去人情味;植物學家擁有令人生羨的婚姻卻失去自我變成了戀愛腦。

這些分身也會有自己的遺憾,有着自己的故事,他們有時候甚至還會羨慕着身爲主角的你。

彷彿人生並不會因爲遺憾的圓滿而獎勵你什麼,選擇了另一條路的那個“你”並非“你”自己,而是成爲了另一個陌生且熟悉的人。

當主角楊傾聽分身的故事,完成分身的願望,與分身的關係從水火不容到親如兄弟的時候,這一過程,也是主角楊與自我和解的過程。

這也是在告誡着屏幕前那些被遺憾所困住的玩家,無論生活工作如何,“與自己和解”纔是人生永恆的主線任務。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![爆料!!![亞馬遜會免]十二月第三週可領遊戲一覽!喜加四!](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/12/19/49411e142c35cc59781a1cc7f2f0a113.bmp?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)