评论这届BILIBILI WORLD(下文简称BW),“规模大”是绝对不会有异议的结论。本次室内展馆启用了7座,如果把检票厅算上就是8座,可谓是目前规模最大的二次元活动。

然而这是一句正确的废话。按照惯例,这里应该摆上一堆数据,比如人流量、参展商数量、IP参与量等等,不过下面这句话会比那些数值更加直观。

3天的日程,票售罄只需不到5秒。尽管官方公布的售罄时间要更长一些,但如果真正参与抢票,秒没更符合大家的体感。

仅一票难求这一点,便足以证明BW的火爆程度,或者其对中国二次元群体的号召力,再或者品牌效应等一众看上去非常商务感,产业新闻稿总喜欢大书特书的东西。

但就本身的游览体验来看,BW并非是要被用来证明什么。在大众向游戏,数码品牌,快消零食等或许不那么“二次元”的元素齐聚在BW时,我知道,B站已经完成了蜕变。

B站带着它曾经的梦想,告诉了所有人,一切并非遥不可及的理想乡,而是正在实现的梦。

只要,你的内心还燃烧着爱。

“砸50个亿碰一碰”

今年的BW各大展台依旧“很会玩“。比如英雄游戏的《二重螺旋》展台,把它们大受好评的骑猪活动超级加倍,直接放上两头,各种IP Coser轮番上阵体验。悠星网络《蔚蓝档案》直接拉起制作人金PD舞台互动,从中文挑战到跳舞彻底放飞自我,现场人山人海气氛热烈。

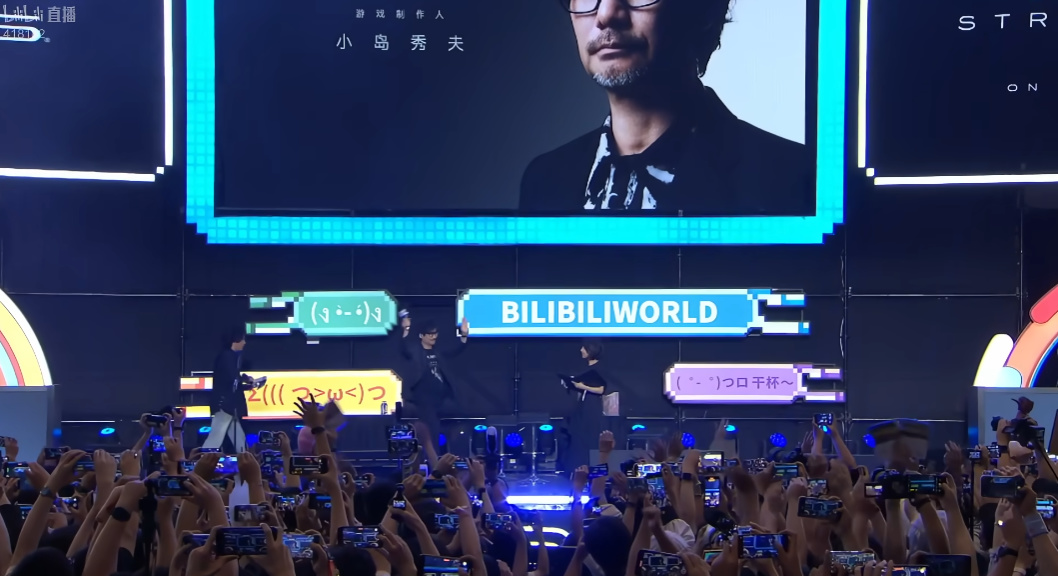

本次BW知名游戏制作人小岛秀夫也亲临现场,亲口表达了对中国玩家的诚挚感谢,向玩家们分享了《死亡搁浅》背后的创作故事,并公布了《死亡搁浅2:冥滩之上》即将发布中文语音的消息。

很多人会注意到本次BW出现了许多“非二次元“(从核心二次元的定义角度来说)的热门展台,比如疯狂投喂宠粉的上好佳零食,互动爆满的《三角洲行动》,甚至还有把”CF校长“梗落地到展台搭建的《CF》——他们干脆把展台搭建成了学院报道处。

我们此时可以得出非常明确的结论,BW作为全国最大的线下展会之一,它在用户心智方面已经无法被替代(其实我更想用统治级这种词汇)。严格意义上而言,BW并非是单纯的漫展,它是基于B站生态的线下展会,就如同BILIBILI WORLD这个名字,它所展示的其实是B站自身社区生态的缩影——如果你想要触达中国的年轻人,你就不能失去B站。

不再只是亚文化群体的小众聚集地,不再只在某个细分领域才有号召力,如今的B站是年轻人的B站。

不过往前倒推到B站刚刚成立,还会在首页摆满兄贵摔跤视频的时候,当时的用户很难想象到,如今的B站能够成长为拥有如此能量,面向全国年轻人的超级社区。彼时,它的用户最担心的是B站在某一天,像那个时代收留它们(核心二次元)的诸多二次元互联网产品那样,忽然留下一封告别信后彻底消失在历史中。

并非当时的用户对B站没有信心,而是当时还处于中国版NICONICO时期的B站已经成为了众多资本的眼中钉,且当时的B站确实还没有太拿得出手的商业化手段。

人被杀,就会死。不赚钱,就要倒闭。

坊间传言,有大佬放话,要烧掉50亿元与B站区碰一碰。如今我们很难区考据这些传言的真伪,只知道那时候的B站开启了它商业化尝试的第一步——网站视频和评论区的中间被加上了广告以及表达“希望大家把鼠标放在上面5秒钟后点进去”的字样。

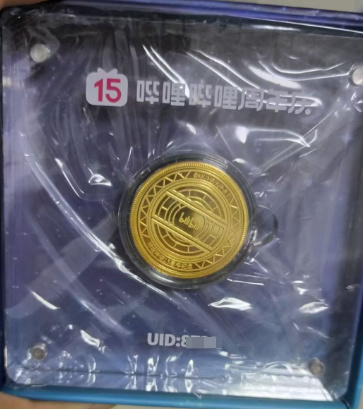

B站从来没有忘记那些“用鼠标点广告”,像用小推车一样把它推到一线视频网站,用“人民战争的汪洋大海”使其战胜资本围剿的老用户们。在去年,B站特地在15周年活动为创始用户(2009年-2010年创建账号,传言约四万四千人)发放了炮姐同款纪念币。

实际上如果细心观察,B站每年的官方活动,节目中多少都会传达出它对于老用户,对于核心二次元用户们的态度。

如今的B站不用再像当时那样如履薄冰,平台业务在发展,财报数据在好转,它和它举办的线下活动不只是二游必争之地,还是所有想要链接年轻人群体的品牌必来的平台,它成为了中国最大的年轻人社区之一,它成长到了它的创始用户们、早期用户们曾经不敢想象的水平。

但我接下来要讲的并非俗套的商业价值,影响力,从核心二次元用户到年轻人用户等其他产业文章最细喜欢在这个时候论述的东西,因为但凡参加BW,或者看一下BW的切片,都不需要再用媒体的文字,或者看似详实的数据去理解它的价值。

在这里我想要指出的是,B站自身的蜕变——不是它的体型(比如上文讲它用户群个体的扩张),而是它的内心。

十几年过去,B站没有那么纠结先有鸡还是现有蛋的问题,而是顶着外界的不解和质疑,甚至骂声,坚定的去执行自己的计划,直到成长为如今的样子。

也许它知道,拿出结果,才是最好的交代。

这次BW,就是B站拿出的阶段性成果。某种程度上,它比扭亏为盈的财报更加直观。

先有鸡还是先有蛋

十几年前做二游的都很喜欢讨论一个本元性问题,即“什么才是二次元”。

注意,这并非如今新生代二次元们用“ACGN”这种宽泛定义能回答的问题,因为在当时尚处于亚文化地位的核心二次元时代,ACGN给出的笼统回答裹挟了太多的泛用户,而这些泛二次元和核心二次元之间无论从用户习惯还是三观上都有着很大的差别。

无数大佬唾沫星子横飞,给出了相近但又有微妙不同的定义,谁也说服不了谁,谁也不敢说最权威,这背后也是当时无数的二次元平台对于内容方向的迷茫。

早上在上个世纪的日本也有类似的情况,当时的御宅族——在中国自己的亚文化群体的发展历程中,可以视作核心二次元群体中的核心——也有不同流派的学说,其中比较主流的是御宅精英主义的冈田斗司夫流派,和萌宅主义的本田透流派。前者梳理日本御宅族从科幻迷逐步发展壮大,最终形成规模化的共识性亚文化群体,是日本匠人文化在情报社会时代的延伸,是新世纪的最适格者(类似高达的NewType理论)。后者则更强调因信称义,受马克思主义在日本流行的影响,加入了更多反资本主义元素,强调御宅族是资本主义发展下诞生的一种处于顺从和反抗中间态的人群。

后面的事情我们也知道,冈田斗司夫写下《御宅已死》,他一手建立的GAINAX(尽管冈田本人早就被驱逐)也于去年倒闭,本田透则丢下反映本田宅思想的著作《电波男》销声匿迹,但日本的ACGN产业并没有迟滞,它们还在向前发展,到现在依然是日本对外的名片。

中国的情况总体上类似。最开始由接受日本ACGN作品的御宅精英主义族群和萌宅主义族群构成了最初的御宅族群体,而后在本土ACGN产业的发展中,御宅族群体扩张为核心二次元,再到如今囊括大部分年轻人的,被无数PPT在规模上大书特书的二次元群体(比较好笑的是,这些PPT通常在讲规模的时候用二次元群体,而在讲消费力的时候用核心二次元群体),其中关于本元性的问题也有许多分支,最终整体的发展随着ACGN产业的蓬勃发展,已经与当初无论在定义上,还是用户族群上,都有了巨大的差异。

而与日本不同的是,在互联网高速发展的浪潮下,中国的情况要更复杂一些。随着互联网在中国的迅猛发展,它的能量与亚文化群体相遇,最终在网络的一角刮起了一阵二次元风暴,大量二次元互联网产品出现。

也许是核心二次元缺乏社会认同,基于同类抱团取暖的需要,也许是想要建设热爱乌托邦的愿望,或者是有人在那时就先于资本看到了巨大的商业前景——我更强相遇前两者,彼时的二次元并非时尚单品,其群体(也就是现在的核心二次元群体)是由一群真正的热爱者构成的,带有一定排外性质,对内有高度认同感的群体,他们一般受过良好的教育,综合素质较高,需要有共识性的氛围,由此渴望拥有自己的平台和社区,将自身与大众隔离开来。他们继承了御宅族群体的一些特质,会将彼此视作同类,而不会因为看的动画不同而缺乏包容,当然部分核心二次元们也出现了一些比拼看动画数量的奇怪毛病。

简而言之,微博要有二次元微博,博客要有二次元博客,视频网站要有二次元网站,二次元音乐网站,二次元新闻网站,二次元导航……

在当时,这些社区的交流氛围真的如下所示↓↓↓

B站是在这股潮流中诞生的二次元产品的一个,那个“什么是二次元”的本元性问题,一直在困扰着B站——对于同时期诞生的兄弟姐妹产品来说,B站的困扰显得有些奢侈,它们大多都没有活到需要思考这个问题的地步。

尽管在中国新生代的二次元看来,这是个不要思考便能回答的问题,ACGN嘛,只要包括了就是二次元。但在核心二次元时代,不是所有游戏都能被算进G的范畴,N甚至被更为严格限定为日本轻小说。

试想在当时的二次元社区中,如果介绍自己玩《CF》之类的大众向游戏,看网文,那大概率很难被接纳为同类,同时这样一个人也不会认为自己和那些整天玩《东方XXX》弹幕游戏,看日本轻小说的家伙是同一类。而爱好间的差距只是表象,深层次则是双发缺乏共识性。

这就是当时B站所面临的对于本元性问题的回答,而在资本入场后,对于这一问题的回答更加紧迫。

梳理B站的发展历史,或许B站也曾试做出它的老用户们所希望的回答。在拿到资金后,B站的扩张和投资依然是围绕着它最初的用户,B站持续孵化/投资了中国版PIXIV,二次元电台,二次元票务,二次元游戏等等,将自己的业务触手伸到了它用户二次元生活的各种场景。

不过这一阶段B站的日子并不好受。比较突出的是不可避免的出现了用户扩张带来的社区环境变化,尽管B站对于本元性问题的回答已经比较保守,业务发展也尽可能围绕着核心二次元展开。

这一幕在日本御宅族族群中也曾发生过,新生代的御宅族冲进上一代御宅族的社区老家,夸张地向全世界发送信号,社区环境也一落千丈。

而在上市之后,B站面对的问题更多,它也招致越来越多的批评。这些批评有的来自它最开始的用户,也有来自外界看它财报的人……

也许在某个时间点,B站改变了它的想法。之后我们知道,B站依然在扩张,不过它表现得更加谨慎,更加讲究方法,它不再奢望打造用户二次元生活场景全包裹的生态,而是一边丰富自身内容,一边试着调整方向。

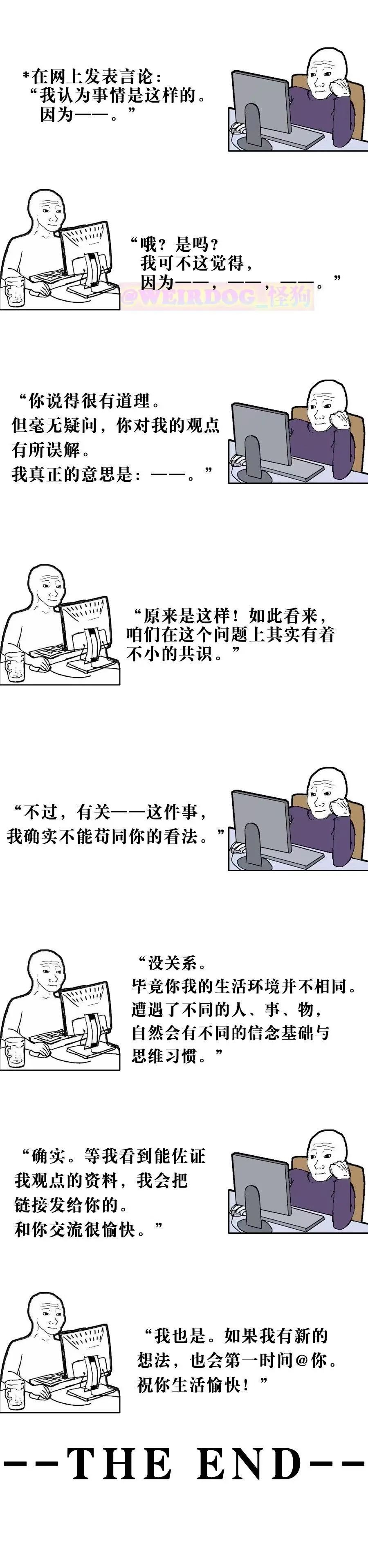

我认为B站在这个过程中思考明白了那个本源性问题,就是它的答案并不是最重要的,最重要的是用户,是人。

无论是当初与B站同年代诞生的二次元产品,还是后面出现的二次元游戏,其中的核心并非什么才算二次元,而是这些被外界贴上标签的二次元们,这些真正在使用产品的人,他们喜欢什么,他们需要什么?

学习方法,高考志愿,风景美食,个人提升,这些算不算二次元?但它们又确确实实是那些被贴上标签的年轻人们,所喜欢的,所需要的。

同时这些内容也会带来更大的用户群,并必然使得社区用户群和社区氛围继续发生变化。于是我们看到了被外界称为“扩圈”的战术。具体到游戏方面,B站逐步发行了一些看上去不那么二次元,但却在它社区有着基础,有着声量,能被它的用户所接受的游戏。

从最开始的独立游戏,再到后来的商业游戏,甚至其中一款还成为了B站上市后为其收入做出巨大贡献的大功臣。

这届BW上最热门的国产单机,B站与505Games联合发行的《明末:渊虚之羽》,又是B站这一转变的体现。

从乌托邦到局内人

《明末:渊虚之羽》在2H馆,展台上女主角血红的双眼十分有辨识度,使得展台非常容易找到。

展台设置了COS区,打卡互动区和试玩区。B站的展台搭建非常用心,整体的布置配上灯光十分,氛围感拉满。试玩区满的很快,40多台电脑也抵挡不住玩家的热情,基本中午的时候试玩就暂停了排队了。

B站对《明末:渊虚之羽》显然是寄予厚望的。这里我同样不想说正确的废话,只讲讲大家最关心的事情,这款游戏究竟怎么样,B站这一次是不是又成了?

在不剧透的前提下,站在我自己亲身体验的角度而言,我觉得这确实是一款【让你玩起来会WOW一下】,各项素质拉得很高。如果你问我这款游戏有没有上本科,我觉得录取应该是不成问题的。

同行的其他媒体老师们也给出了非常高的评价,并且对其本科录取结果抱着比较乐观的态度。大家的反馈还是在于操作略感不习惯,短时间试玩战斗没摸透上——相信在正式版,这些都不是问题。

让我最印象深刻的不只有《明末:渊虚之羽》这款游戏的素质,还有它的玩家们。有玩家穿着《黑神话:悟空》的COS,试玩《明末:渊虚之羽》。

看着那些玩家,我感觉到了几层不同的意义。

第一层是3A游戏的传承。《黑神话:悟空》作为中国第一个大学生,开辟了国产3A的成功路线,用商业成绩为后来者打了样,而现在《明末:渊虚之羽》很有可能接过这一接力棒。这不仅反映在市场层面,也反映在产品层面,现场试玩中能明显感觉到《明末:渊虚之羽》的地图引导非常清晰,几乎不存在迷路的可能,这里明显吸取了前人的经验。

第二层是B站本身的成长。最初由上海出租屋内几位理想主义少年建立的乌托邦,如今不再只是被贴上二次元标签的年轻人抱团去年的后花园,而是有条件,有能量去推动大家热爱的事物发展。在这之前,B站已经为它的用户贡献了大量广受好评PUGC内容,并花巨量资金购买了许多用户喜爱的视频版权,如今B站与505Games联合发行《明末:渊虚之羽》,又一次为它的用户们推进助力。

而在更高层面上,则是中国文化软实力的提升。就像现在的中国二次元群体,他们并非只是简单接受日本二次元文化的族群,事实上他们消费的ACGN产品已经有足够大比例的国产,中国的ACGN商品(尤其是G)更是反向销入日本,并在国际社会上产生越来越重要的影响。

在B站和中国一众ACGN产业相关公司,以及中国年轻人的共同努力下,中国文化软实力提升的同时,二次元的重心似乎也向着中国移动。本次BW上出现了许多日本和韩国游客。相信大家早就看到了自费逛展的韩国知名Coser【leedo】,实际上现场的情况可能要比想象中的更夸张,你随时能听到日语或韩语的交谈,这几天在日本的媒体网站上也能看到许多关于BW的报道文章。

而在二十年前,漫展这一事物还只是模仿日本的舶来品,如今在大家的共同努力下,日本有的我们可以做到,甚至我们可以做的更好。

向前跑吧,前方将没有事物能阻挡你。这句话既是形容B站,也是形容中国年轻一代,被被贴上二次元标签的,优秀的,从不服输的年轻人。

BW上那些鲜活的面庞,他们心中燃烧的热爱之火,是B站发展壮大的真正底气。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com