“在破晓的黎明时分,在精力最饱满、最洋溢的时候,拿起一本书来读——我把这叫作堕落!”——尼采

(此文仅论述「高效获取知识」视角下的阅读,至于文学等,则未涉及)

别急着骂笔者,本篇将阅读细分为两个概念,一个是只「知道」,另一个是「知行合一」(或称内化),前者是无用的。

1 自查一下

实际上,可以自查下自己在阅读时做到这几点,如果没有做到,那就是“没用”:

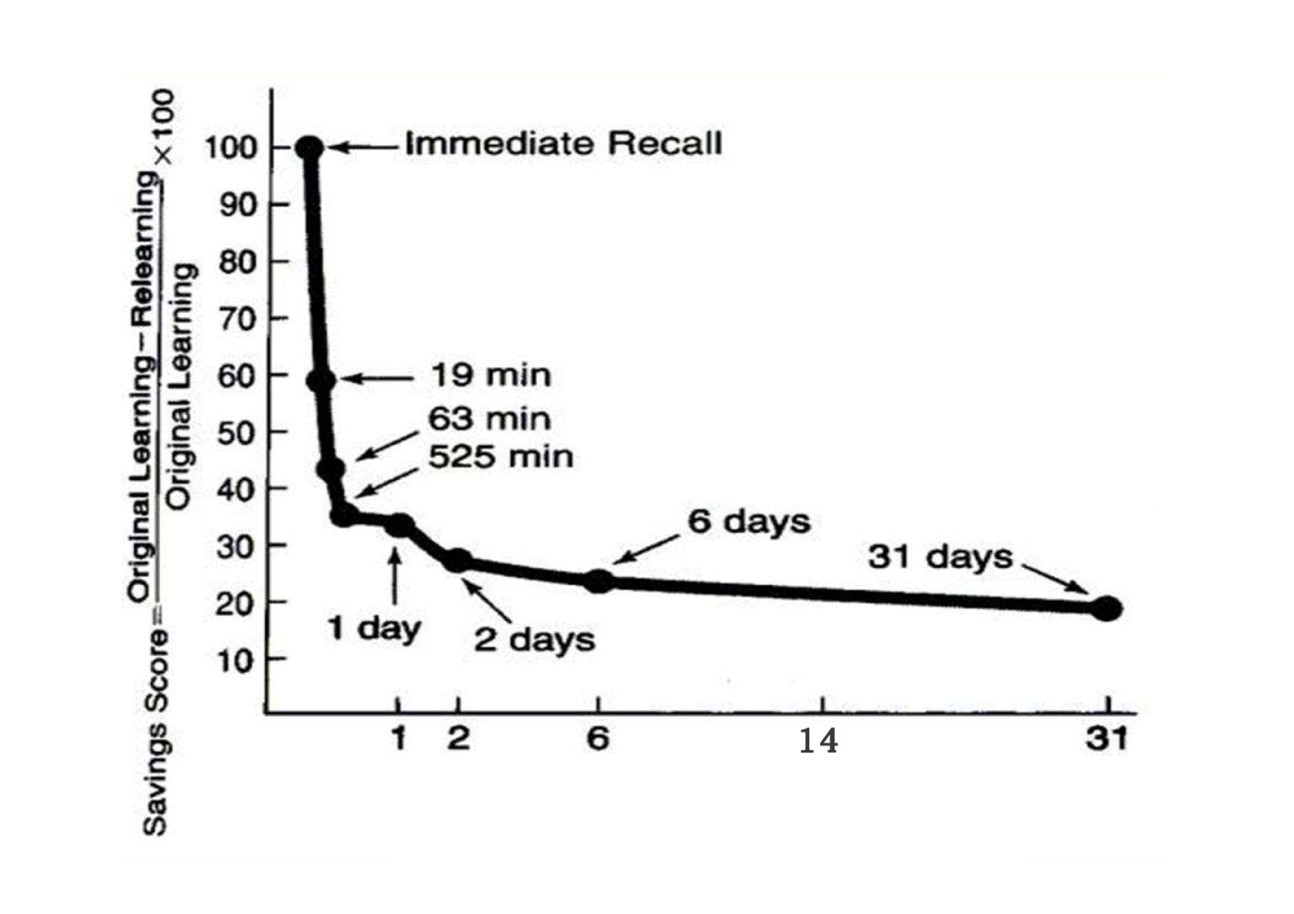

1.1 只输入一遍

如果看过我以前的文章,你会发现我一再强调了解记忆科学的必要性,即人的记忆一天后就会忘记七成。既然你都忘得差不多了,自然“没用”。现在请大家做一个简单的小测试,现在试着打开自己上周、上上周各平台的浏览记录,你对这些内容还有多少记忆?我第一次发现收藏的内容在此推送到面前,我竟毫无印象,极为震惊!

图片来自网络,侵删

1.2 只复习一两次、或复习时间过于密集

大名鼎鼎的 Anki,简单来讲就是抽认卡,app 会自动计算遗忘周期,并定期为你推送相关需要复习的内容。因此利用「间隔重复」的技巧,是可以极大保留记忆的。注意一定是「间隔」重复,要留出间隔时间,而非密集复习,效果更好。

1.3 未经选择的输入或复习

拿英语学习举例,实际上常用口语词不超过两三千,如果你的目的是基础听说,那么学习 Interest 的低频含义是没有意义的。学了也会忘,即使复习多次,并没有实际使用场景,效果也不佳。

你知道 Interest 在初中教材就教了「名胜古迹」的含义了么?直到多年后,我无意再次接触到初中英语教材,相关的记忆才被激活(严格来讲是被「重构」,因为记忆并非原封不动地保存入大脑)——并且回忆起,当年我可是把这个含义和《穿越火线》一张生化模式地图一起记的,此时记忆才无比清晰。这说明我压根儿没忘,只是我缺乏相关「记忆线索」,因此提取不出来。

——这也是为什么我在前几篇文章所谓「功利读书法」中,建议根据当前生活中的具体「问题」反向去寻找书籍从而寻求解决方案,并且利用 AI 定位相关章节,精准阅读。

「功利读书法」的核心从来不在于“功利”,而是在于「主动选择」。

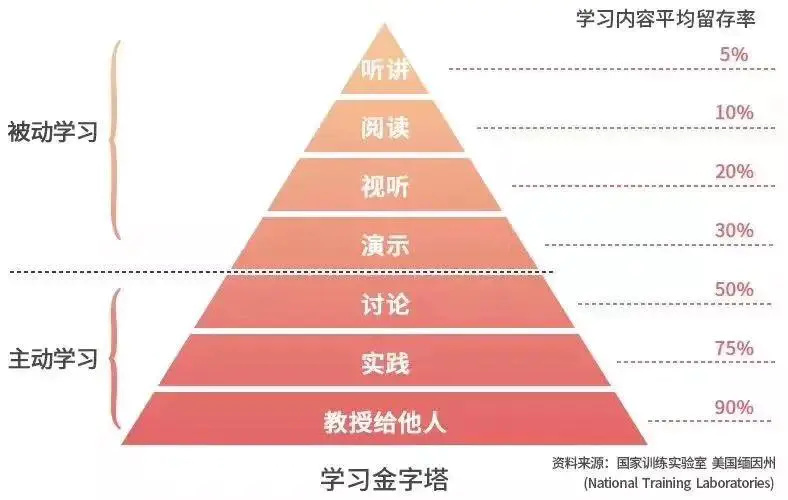

1.4 不输出

教授给他人,并尝试去除术语,用自己的、大白话的、通俗的语言来讲解知识点。这样主动学习的方法会极大提升的记忆留存,并且打通神经网络不同节点,将新知和旧识联系起来,连点成面(反映到脑神经上就是刺激大脑生成不同神经节点之间的神经突触)。

教授他人的过程中,如果你发现自己只会对术语进行反复,而无法精准定义它,或者无法举出实际例子来解释术语——那实际上就只是知道术语的名字,但其实压根儿并不理解它。

图片来自网络,侵删

这里插播一则物理诺奖得主费曼的童年轶事:

我们这些小孩儿聚在一起玩。其中一个小孩儿对我说:“看到那只鸟了吗?那是什么鸟?”

我说:“我可不知道那是什么鸟。”

他说:“那是棕颈鸫。你爸爸什么也没教你呀。”

事实正好相反。我父亲其实已经教过我:“看到那只鸟了吗?”他说,“那是斯氏莺。”(我很清楚,其实他并不知道正确的名字。)“哦,在意大利它叫‘查图拉皮提达’。在葡萄牙,它叫‘波姆达培达’。中文名字是‘春兰鸫’,日文名字则叫‘卡塔诺·塔凯达’。

即便你知道它在世界各地的叫法,可对这种鸟本身还是一无所知。

你只是知道世界上有很多不同的地方,这些不同地方的人是这么叫它的。所以我们还是来观察一下这只鸟吧,看看它在做什么……这才有意义。”(所以我很小就懂得,知道某个事物的名字与真正了解这一事物的区别。)

——摘自《你好,我是费曼》

引用一个成甲在《好好思考》中的概念(不推荐他的任何书籍,只是借鉴这个概念)

——阅读的熔断。

当你有启发时,立刻停止阅读,称为熔断。为什么呢?为了将它转换为行动,快速实践起来,只有实践的、内化的知识才是真正的知识。

当然他的观点略有一些激进,毕竟并不是所有有启发的点,都刚好服务当下最亟待解决的问题。我建议是重点记录下来,但为它进行优先级排序,最紧需的则优先实践。

2 记忆锥之内,即为命运

由于看起来,所有学习,似乎都是在对抗遗忘(当然并非如此,但这里暂不涉及其他学习原理)

因此我专门造了「记忆锥」的概念来说明这种情况

我的基本假设是,大脑只能在记忆范围内进行思考。

所谓「光锥」就是建立在光最快,且不能被超越的假设下,一切事件只能在光跑过的范围里发生,范围以外的事,光都传不到,人类自然更无法影响。

因此,“光锥之内,即为命运”,而“记忆锥之内,即为思考”。

一个人的智识,或认知,是他长期记忆与当下的总和(并不严谨,简化方便理解)。

我们学习、阅读的目的就是扩大这个长期记忆库。这样就能规避「假学习」的误区。并不是读得多,就是在学习或迭代。记忆是学习动作的留存,记忆锥是学习动作在时间维度上的留存。

除非患病,一般来讲,随寿命,记忆锥有缩小的自然趋势。

不阅读、学习者(此处简略将阅读与学习归并,实际上学习不止阅读一途),则从学校教育出来那一刻起,不断缩小;学习者,可能维持也可能不,取决于使用的方法是否正确,是否能正确、高效地扩大记忆锥范围。

诚然我并不否认长久保持阅读习惯,只输入不输出,依然能够积累一些东西。但我更认为唯有终身且懂学习者,「记忆锥」增长速率更快,范围也更大。

3 阅读(知道)只是阅读(知行合一)的第一步

完整的阅读应是:阅读,整理,输出,或者获得框架、建立模型,最后不断在实践中,细化修正这个模型。知道只是知行合一的第一步。

我们不妨把每次阅读都当成「启动了一个自我迭代的项目」,项目未完成首次迭代前,阅读都只起着最有限的作用——这也是为什么很多人认为阅读无用的原因。

书籍只是某种「媒介」「载体」「工具」,尽管我承认随着工具的进步,钝刀成了利刀,无论是用来切菜做饭,还是杀人放火都方便、容易许多——但对「载体」本身褒贬,意义是不大的。

正如我一直秉持的观点,九大艺术形式,均为某种「媒介」。有些媒介信息密度高,适合承载大量信息,如书籍;而有些媒介体验浓度高,适合沉浸体验,如游戏。

但如果只单纯输入,不思考、不输出、不行动、不实践、不迭代,只以娱乐为目的,那么也就只能起到娱乐的作用(并不是贬低娱乐,而是告诫,不要把获取知识当目的的同时,却又寄希望用娱乐的法子去试图达成,显然,南辕北辙)

4 最后,他人话语,只是启发

他人的话语、文章、书籍只能是「启发」,为你即将建立(并内化)的模型、神经网络、系统、框架、金字塔提供一个「支点」「脚手架」。

至于这个「支点」是被你用来撬动整个地球,还是一两次多巴胺,就取决于你是否使用了正确方法了。

本文当然也属他人话语行列,只能是「启发」,是否“有用”,取决于诸君读完之后的动作。

阅读应是 “自我创造” 的辅助,而非目的。

“认识吧,否则你就灭亡!“

——尼采

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com