你或许听过70w天价稿酬的故事。

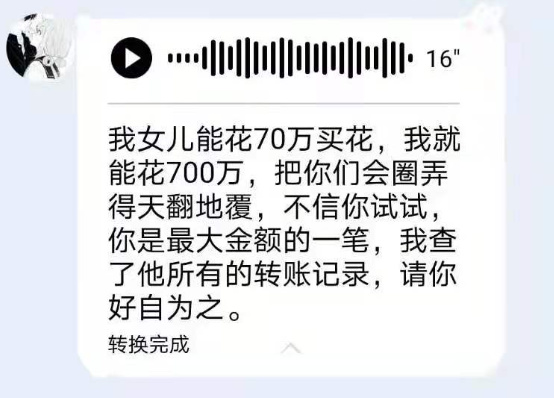

一位13岁小女孩,先后花费数十万元从不同的绘师手里约了数张“人设图”,引爆了当时的互联网

你或许看到过各种明明不是动画角色,却很好用的二次元表情包。

你或许还在互联网的角落听过,OC,养OC,设子之类叫人半懂不懂的黑话。

它们,来自“OC圈”,这是一个在小红书上有着70亿浏览量,渗透了从B站到QQ空间所有中文互联网角落的新时代二次元亚文化圈。于此同时,它还是如今最新潮的创作方式,是许多绘师在传统美术行业之外的出路。

它从哪来,而到底又是为什么,让其在新时代二次元中掀起如此滔天巨浪的呢?

所谓OC,就是original character ,是原创角色这个词在二次元圈里的别名,简单点来说,只要是个人创作者创造出的角色,它就是OC。

群友的原创头像是OC,主播的虚拟形象是OC,手书视频里各种不认识但很二次元的角色是OC,当然,广义上来说漫画家或者小说家笔下的角色,也是OC。

而所谓的“养OC”,就是用绘画或者故事等作品,去丰富角色的设定的行为。

不过,并非是不会画画的人就不配拥有OC了,如今所谓的OC圈里大部分的OC,都是OC人花钱找绘师将自己脑子里的设定画出来的。而这,就是OC圈混乱的成因。

因为,个人稿主花钱找个人绘师画画的这种交易模式,其实完全没有一个公开透明并可供参考的行业标准。虽然现如今各种原创约稿平台搞得如火如荼,但是它们短时间内也无法制定出明确的规章。

这也不怪他们,毕竟说到底,当绘师们的客观水平基本大差不差时,一幅作品好不好看,本来就是很个人的事。再加上绘师本身的名气加成, 稿主个人的需求复杂程度,愿意“为信仰付费”的意愿......各种复杂的要素都令一副作品本身很难定价。

而且交易也不是完全透明的,为了满足稿主的需求方便修改,基本所有稿子的交接都是一对一定制,这其中因为沟通损耗,绘师的工作效率和排期,稿主对稿件的满意程度等,也一概无法衡量。

于是,跟二次元OC有关的各种什么绘圈设圈,形成了一种“没有规则只有约定俗成,没有标准只有自由心证”的神奇生态。我们无法仅仅靠观察就看到所谓二次元OC圈的全貌,只能靠“天价稿酬”,“二次元小画家”等有话题度的事构建刻板印象。

这也是如今圈外人看OC圈总是充满了困惑和质疑的原因。

然而,这还是解释不了这种生态背后的核心问题——为什么这些稿主愿意在这个混沌的圈子里花大价钱养自己的“OC”,是有人给他们下咒了吗?

非也,想要探寻这种行为的意义,或许我们拿掉它这层二次元的外壳才能更直观的看到真相。

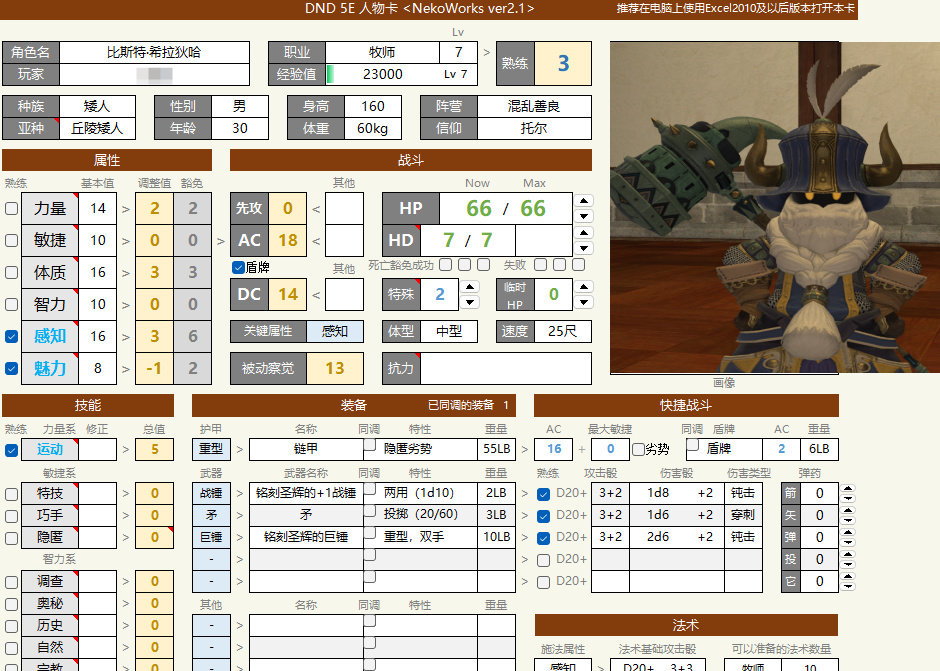

最初,以自己的意愿和喜好完全从零创造一个角色这个行为,出现在桌游《龙与地下城》里。

你需要设定角色的力量,敏捷,魅力等基础数值,为他们选择战士法师之类的职业,再说说他是一个什么样子的人,傲慢的精灵?固执的矮人?还是油滑的人类?这一过程被称为“车卡”。

玩家们如此创建一个奇幻世界中的角色,然后用他去经历主持人精心布置的冒险,去体会角色的胜利与失败,角色的悲欢离合,角色的成长乃至死亡......他的一生都交由玩家自己来诠释。

这就是Role Play“角色扮演”,也是如今一大电子游戏类型——RPG游戏的核心乐趣。

而在跑团或者RPG游戏中“创建一个角色”并让他经历冒险这个行为,与如今所谓的OC和“养OC”,又有什么不同呢?他们的本质都是给用户提供一个越过自己,越过普通人,甚至是超越物种的视角,去体验别样的人生,去讲述独特的故事。

而二次元OC,也只是一部分人的个人选择,想要体会到这种从平凡到不凡,从普通到独特的视角飞跃,还有很多东西能够做到。

先不论电子游戏,电影漫画这类由其他人创作好的故事,在我们成长的过程中,这种瞬间就比比皆是。

我想,大伙应该都有过,看完一集动画或者什么超级英雄电影后睡前幻想自己成为故事中人物的经历吧,在我们的脑海中,不再是普通人的自己去过多少地方?消灭过多少敌人?

儿时看完《哈利·波特》回家的我,当晚就在自己的幻想中“成为”了挥舞魔杖的巫师;看完《复仇者联盟》的我,也曾“穿上”钢铁侠的全新战甲;初见《假面骑士》的我,看什么都想比划到腰间假装是变身腰带;沉迷“死火海”的我,又不知道吃过多少恶魔果实拔出过多少把斩魄刀......

不论现实如何,不论成长到什么程度,那个幻想中的形象早已脱离了自己平庸的躯壳,向着不切实际的远方飞去了。

OC是什么,有没有OC,它到底怎么火的这类的问题,如今或许已经不重要了,剥开混沌的外壳,褪去新潮的马甲,从始至终我们一直在向往成为与众不同的自己,也一直没有放弃过讲述那些或许幼稚或许俗套但依然令人向往的故事。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com