傳統VS現代

最近,筆者在與行業人士交流時,不少人都有着這樣的觀點,

《ARC Raiders》與《逃離塔克夫》的表現,或將成爲觀察海外“搜打撤”市場格局的關鍵窗口。而這一波,或許就是階段終局。

然而,讓人大跌眼鏡的是,作爲“搜打撤”的鼻祖,測試了9年的《逃離塔克夫》,上線成績卻並不盡如人意。炸服、過高的售價,讓其成爲玩家口誅筆伐目標。截止至發稿前,

《逃離塔克夫》

Steam最高在線人數也沒有達到5萬。

同樣走“搜打撤”路線的《ARC Raiders》卻反而一路上漲,不久前《ARC Raiders》公佈銷量突破400萬份,其同期在線玩家峯值更是超越《地獄潛者2》,達到481966人。

這一切數據似乎都在指向一個結論,那款足以顛覆《逃離塔科夫》的“搜打撤”產品,或許真的已經到來。

《ARC Raiders》到底有哪些獨特之處?在筆者看來,它用強大的PvE壓力,重新定義了PvPvE中玩家之間的關係。遊戲中,即便是最小的ARC機器人也能在數秒內終結玩家。這種巨大的機械威脅,使得玩家的槍口不再輕易對準彼此,反而催生了一種罕見的臨時結盟文化與友善社區氛圍。很多時候,玩家們會選擇用語音喊出“別開槍”,共同對抗AI敵人,甚至協作完成搜尋物資的任務。

這也令筆者不禁思考:射擊遊戲的終極形態,真的會是PvPvE嗎?PvE,真的是填補“搜打撤”品類的最後一款拼圖嗎?也藉此機會,筆者希望從PvE射擊演變的新視角,重新審視這款產品及其所代表的未來。

PvE射擊,還爽嗎?

嚴格來說,PvE射擊的發展歷史遠比PvP更爲悠久。

這直接源於當時的時代背景:在互聯網尚未普及的年代,遊戲大多隻能本地運行,PvE自然成爲了射擊遊戲的主流形態。

彼時,“射擊遊戲”的定義比今天的“FPS”或“TPS”更爲寬泛。最早的射擊遊戲甚至可以追溯到1972年的彈幕射擊遊戲《太空侵略者》。若將範圍縮小,以第一人稱/第三人稱視角作爲界定,那麼真正奠定現代射擊品類的,當屬《德軍總部3D》(1992)與《DOOM》(1993)。

早期射擊遊戲主打高速射擊——玩家使用各式武器,憑藉強大火力擊殺一波波敵人。此類遊戲的體驗聚焦於純粹的殺戮快感與血漿四濺的暴力美學,也由此誕生了《DOOM》《光環》《英雄薩姆》等經典IP。它們無一例外地要求玩家扮演救世英雄,操控重火力,殲滅海量異星敵人。

英雄薩姆4

高速射擊的出現,驗證了一個品類最底層的問題,那就是射擊遊戲一定要爽。射擊遊戲,就是爲了滿足玩家爽快需求而存在的。

以今日眼光回看,高速射擊具有明顯的時代侷限性。最直接的問題在於體驗單一:爲維持玩家的爽感,遊戲只能不斷提供更強大的武器與更兇猛的敵人,但這本質上是一種“數值套娃”,並未觸及體驗的核心。一旦玩家新鮮感消退,遊戲的趣味性便大打折扣。

所幸,當時遊戲的規模體量有限,高速射擊的侷限性並未充分暴露——只要能提供數小時的充實體驗,便算完成了使命。

然而,遊戲本質上是商品,性價比是玩家選擇的關鍵。在品類定價相近的前提下,可遊玩時長便成爲決定性價比的核心。爲提升產品競爭力,廠商們開始想方設法延長遊戲時間。此時,高速射擊的短板便暴露無遺:單一的射擊體驗,難以支撐玩家的長期遊玩需求。於是,如V社、EA等大廠開始積極尋找下一代的射擊玩法。

局域網技術的出現,使聯機遊戲成爲可能。早在局域網聯機領域“嚐鮮”的V社,敏銳地洞察到聯機PvE射擊的潛力。在積累了《反恐精英》的聯機經驗與《半條命》系列的關卡設計後,以《求生之路》爲代表的合作射擊遊戲應運而生。

以今日視角審視,合作射擊更像是在PvE框架內尋找一種規則導向的解決方案,即通過“關卡設計+多人協作”來提升重複可玩性,進而延長遊玩時長。

相較於高速射擊,《求生之路》的體驗更爲豐富,且具備一定的社交屬性,側重於協作體驗。遊戲內還設計了Witch等極端怪物,以強化玩家間的戰術互動。爲適配不同人數、不同技術水平玩家的體驗,V社甚至在《求生之路2》中引入了“導演系統”,用於動態調節關卡難度,這一設計也變相增強了玩法的多樣性。

求生之路2

不過,並非所有廠商都看好合作PvE的潛力,仍有許多公司專注於單人PvE射擊的深耕。在行業集體“內卷”的背景下,無非兩種選擇:提升品質,或繼續延長體驗時長。

如何提升品質?這是遊戲界永恆的難題。因爲遊戲既包含內容也涵蓋交互,涉及美術、3C、關卡、玩法等諸多方面。要提升品質,必須找到一個能整合所有內容與交互的關鍵點。而這個點,就是題材。

從上述遊戲中,我們可以觀察到一個有趣的現象:早期PvE射擊遊戲大多帶有恐怖元素,敵人往往是猙獰的怪物或蜂擁而至的喪屍。

毀滅戰士:黑暗紀元

原因在於,開發者難以想象現實中有什麼生物能與手持槍械的玩家抗衡,因此必須創造一個架空的強大敵人,並賦予其足夠的危險性,讓玩家能夠毫無負擔地“突突突”。於是,異形怪物、喪屍便成爲了理所當然的選擇。

殭屍世界大戰Z

或許正是看到了題材的潛力,CAPCOM、Visceral Games等公司在射擊賽道中探索了強化題材體驗的方向。它們弱化了高速射擊中角色的強大性能,同時強化了彈藥管理等資源玩法,通過有限的資源與角色能力製造生存壓力,最終成就了《生化危機》《死亡空間》系列的輝煌。

死亡空間:重置版

與合作射擊不同,這類產品將體驗濃縮在十幾個小時內,憑藉巧妙的關卡設計、環環相扣的資源管理,以及出色的恐怖氛圍營造與內容演出,強化了產品的題材沉浸感。此類產品後來也逐漸發展成爲恐怖遊戲的一大分支——生存恐怖。題材化的方向也不僅僅聚焦於恐怖遊戲,除上述知名IP外,該品類還誕生了《潛行者》系列《輻射76》等經典廢土RPG射擊佳作。

潛行者2:切爾諾貝利之心

品質問題解決後,另一個難題接踵而至:在非聯機情況下,如何進一步延長體驗時長?Gearbox給出的答案是從玩法入手,將RPG與裝備驅動要素融入射擊,通過“養成→驗證”的循環拉長整體體驗。《無主之地》系列由此誕生。

裝備驅動之所以能脫穎而出,在於它解決了射擊遊戲中養成感的缺失,讓遊戲體驗不再只依賴於技巧。玩家通過養成與數值、機制碾壓,同樣能夠戰勝強敵,滿足了輕度玩家長期遊玩的需求。

它的潛力遠不止於此。玩法融合帶來了更多可能性:例如與合作射擊結合,便催生了《星際戰甲》《命運2》《全境封鎖2》等知名網遊;若再融入類魂元素,則誕生了《遺蹟》這樣體驗獨特的作品。

遺蹟2

從高速射擊分化出無數細分品類,PvE射擊通過持續進化與發展,覆蓋了不同用戶的需求。但兜兜轉轉,我們似乎又回到了最初的問題:現在的PvE射擊,還能讓玩家感到“爽”嗎?或者說,玩家真的是爲了“爽”纔來玩PvE射擊的嗎?

開放世界射擊,是趨勢還是陷阱?

國內PvE射擊的發展路徑與海外截然不同:它不強調品類細分,而更擅長玩法改造。如何滿足多元化玩家需求,是其發展的主線。

這背後是商業化模式的差異。國內射擊遊戲多采用“免費遊玩”的長線運營模式,其特徵是平臺化——集合各種射擊玩法以吸引不同偏好的用戶。玩法類型本身並非關鍵,核心在於讓玩家在短時間內感受到PvE射擊的爽快感,從而實現用戶的快速拓展。

《穿越火線》巨人城廢墟

以騰訊的《CF》《逆戰》等頭部產品爲例,在PvE玩法上,它們將高速射擊與合作射擊相結合,創造出一種兼具爽感與社交體驗的新模式,以適配平臺化運營邏輯。

儘管方向類似,兩者仍存在差異:《CF》的挑戰模式更強調爽快感,而《逆戰》的獵場模式則更注重局內深度,分別吸引了不同的PvE射擊愛好者。

《逆戰》殭屍獵場

PvE射擊真正作爲核心玩法崛起,得益於MMO手遊的爆發。與海外市場類似,這一過程也經歷了從“玩法”到“題材”的轉變——從高速射擊的純粹爽感,轉向了末日生存的題材沉浸感。

這一轉變源於兩方面:一是當時MMO手遊已開始向內容化探索(如加入探索、奇遇等元素),以吸引更年輕的用戶,這與PvE射擊的題材化方向不謀而合;二是末日生存這一熱門題材在國內MMO領域尚屬藍海,潛力巨大。

網易憑藉《明日之後》,整合了資源管理、SOC等高度契合題材的玩法內容,迅速佔領了題材化PvE射擊的空白市場。隨後,同類產品紛紛湧現,如騰訊的《黎明覺醒》、朝夕光年的《星球重啓》,共同瓜分這一細分市場。

《明日之後》

這也讓廠商們看到了題材化PvE的潛力。結合當時開放世界賽道的火熱背景,不少公司紛紛加註,圍繞題材開發開放世界射擊遊戲。

然而,此後國內PvE射擊賽道的發展,卻與海外的劇本大相徑庭。兩三年前,大世界射擊新品的預告接連不斷,但如今,國內PvE射擊賽道並未如預期般大作頻出,反而出現了“剎車”的跡象。

在許多領域都存在這樣的現象:當系統內的元素數量不斷增加時,系統本身的行爲或性質可能發生根本性變化。這種變化往往不是線性的,而是量變積累引發的質變,最終催生新的模式、特性或事件。

從PvE射擊的內容規模邁入開放世界的那一刻起,它就不再純粹屬於“射擊”,而變成了一款節奏更慢、體驗更多元的開放世界遊戲。

之前的經驗告訴我們,要在國內射擊細分賽道立足,一靠足夠爽快的核心體驗,二靠足夠的社交粘性。然而,在開放世界中做射擊,無論是敘事框架下慢節奏的內容釋放,還是爲平衡產能與消耗所做的內容控制,都很難與高速射擊的爽快玩法兼容;而要在開放世界中構建良好的社交框架,更是廠商們至今仍在探索的難題。

因此,當前的PvE射擊產品紛紛迴歸最初的“爽感”。這也是爲什麼我們能看見《逆戰:未來》經歷兩次方向調整,從最初的大世界構想,轉向傳統的獵場與塔防玩法——因爲變爲大世界後,它不僅社交難做,也變得不夠爽快。

然而,純粹PvE的“爽”在面對日益挑剔的玩家時,也逐漸顯露出其天花板。與此同時,將PvE的成長感、探索感與PvP的競技性、不確定性相結合的PvPvE模式,開始在全球範圍內展現出強大的吸引力。

射擊PvPvE的完全體?

在筆者看來,PvPvE射擊的出現,正是爲了解決“PvE不夠爽,PvP挫敗感強”的痛點。這也使其成爲當下射擊遊戲的主流形態之一。

然而,PvE與PvP的核心體驗截然相反:PvP聚焦於地圖的衝突點設計,而PvE刷寶更側重副本關卡的流程設計。前者是不確定的流程(玩家行爲不可預測)與確定的結果(明確的勝負);後者則是確定的流程(關卡預設)與不確定的結果(通關情況與掉落隨機)。但不可否認,在PvP中擊殺玩家所帶來的爽快感,遠勝於在PvE中消滅幾隻怪物。

如何平衡二者之間的難度,成爲首要難題。早在“搜打撤”興起之前,已有不少產品探索PvPvE玩法,例如在大逃殺模式中加入中立野怪,但其帶來的體驗變化有限,重心仍偏向PvP。

最終幻想IP的“喫雞”手遊《THE FIRST SOLDIER》

在探索PvPvE的過程中,催生了一類獨特的對抗模式——“非對稱對抗”,即一名玩家扮演怪物,其餘玩家扮演人類,在執行地圖任務的同時展開生死博弈。作爲成功融合PvE與PvP的典範,其代表產品是《進化》系列。

《進化2》

另一個成功結合PvP與PvE的射擊品類,正是“搜打撤”。首先,從玩法角度看,搜打撤受PvE射擊遊戲《潛行者》啓發,強調資源管理與中立敵人設定,本身已具備較強的生存壓力。

其次,從資源角度看,搜打撤產品具有明顯的囤積與收集養成玩法,玩家搜刮的物資可延續至後續對局,本質上是一種長線養成。

然而,不少廠商更傾向於將“搜打撤”定義爲PvP遊戲,弱化PvE元素以聚焦PvP競技,最直接的體現便是普遍採用短TTK。

短TTK的效果便是瞬間便分出勝負

短TTK之所以會刺激玩家間的PvP,很大程度上源於其“先攻優勢”將玩家置於囚徒困境之中。舉例而言,當你在野外遭遇一名玩家,雙方約定互不攻擊,但面對始終對準你的槍口,若對方突然開火,你連反應的機會都沒有。於是,一不做二不休,乾脆先下手爲強。人心,往往是最經不起考驗的。

或許正因如此,《逃離塔科夫》之後,全球市場上雖陸續出現多種搜打撤產品,卻無一能顛覆這一細分賽道——因爲無論硬核與否,其本質仍聚焦於PvP。直到《ARC Raiders》的出現,打破了這一僵局。

從設計上看,《ARC Raiders》並不鼓勵玩家相互廝殺。遊戲內的中立敵人強度極高,不僅個體實力強大,還會召喚援軍,玩家單槍匹馬難以正面抗衡。

其次,長TTK的設計效果顯著:在角色高機動性加持下,即使遭到其他玩家攻擊,也有周旋餘地。即便成功擊敗對手,戰鬥的動靜也會吸引周邊ARC機器人,引發圍攻,從而增加PvP的風險。

此外,遊戲內的高價值、高實用性物資主要依賴擊敗ARC掉落,這奠定了遊戲重PvE的基調。同時,爲強調合作氛圍,遊戲設置了可被其他玩家聽到的快捷語音,例如表明無PvP意圖的“別開槍”。

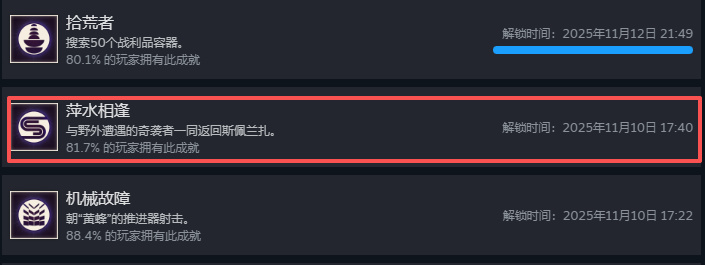

81%玩家都經歷過與其他玩家(非隊友)一同撤離

儘管《ARC Raiders》通過放大PvP風險,對玩家的PvP行爲施加了限制,但其本質仍是PvPvE遊戲,難免會出現肆意攻擊他人的“殺戮型”玩家。因此,遊戲留下了一條頗具哲學意味的提示:“到底是先思考再開槍,還是先開槍再思考?”

從市場表現看,《ARC Raiders》確實實現了與傳統搜打撤的差異化體驗,在PvPvE框架內,滿足了玩家對PvE打寶這一更細分需求。如果說傳統搜打撤是PvP佔七成,PvE佔三成,那麼在《ARC Raiders》中,這一比例可能接近五五開,甚至四六開。

正如前文所述:PvP是不確定的流程,確定的結果;PvE是確定的流程,不確定的結果。《ARC Raiders》的解法,便是在PvE確定的流程與PvP確定的結果中,各自增添了一分不確定性。而這些不確定性,便取決於玩家們的選擇。

爽完之後,下一步又是什麼?

若將視野跳出國內PvE射擊賽道,聚焦全球PvPvE領域,會發現一個有趣的現象:國內PvPvE的發展,呈現出與PvE射擊高度相似的路徑——從專注射擊的爽快感,轉向在兼顧爽感的同時,強調題材與玩法表達,以增強題材本身的代入感。

其中的代表性產品,便是今年首次曝光的《穿越火線:虹》與《灰境行者》。

在科隆閉門演示會上,CF虹團隊向我們展示了遊戲對局。微恐氛圍與非對稱對抗,是其最顯著的特質。

相較於常規的非對稱玩法,CF虹增加了FPS戰術維度:遊戲中既有小隊間的對抗,又有真實玩家控制的第三方怪物攪局。同時,SAN值的引入爲遊戲增添了更多隨機性與策略性,也烘托了恐怖氛圍——恐懼源於未知威脅與人性猜忌,而槍火成爲玩家唯一能握緊的答案。

筆者看好它的原因之一,在於其“微恐”題材。現代生活充滿了不可控的壓力,人們需要一個明確、可控且更易被大衆接受的恐懼源。當危險被解除時,會產生一種巨大的解脫感,從而釋放積壓的情緒。

除題材外,更關鍵在於它從題材化產品中,找到了一條“玩法驅動”的路徑。遊戲內的恐怖氛圍並非僅靠環境渲染,更多源於玩法本身帶來的緊迫感。這一靈感來自團隊對早期CF生化模式的體驗——當時玩家扛着M60,彈藥有限,火力不足,被“小紅”追逐時產生的體驗,正是玩法驅動的結果。

《穿越火線:虹》

優秀的思路總是相似的。主打奪寶PvPvE的《灰境行者》,也在嘗試通過玩法驅動微恐題材。

據製作人Ethan透露,《灰境行者》中的怪物主要分爲“通用”與“特化”兩類,其中特化怪物的應對機制更側重技巧。例如“無臉人”便採用了類似SCP-173的設定,融入了“一二三木頭人”的玩法,本質上是通過機制製造壓迫感。

《灰境行者》怪物設計

在內容方向上,《灰境行者》顯得更爲大膽。題材上,它並未拘泥於某一細分恐怖領域,而是基於“微恐無限流”與豐富怪物設定,在塑造以閾限空間爲核心的新式恐怖體驗之餘,也能容納西式、日式、中式等各類地域文化特色的恐怖內容。

從局內玩法看,它更強調FPS的多維體驗。《灰境行者》並未採用傳統搜打撤模式,而是將對局流程拆分爲“主PvE發育”與“主PvP奪寶”兩個階段,對體驗進行重組。玩家可以選擇小富即安,悄然撤離;也可爭奪唯一的“尖貨”,尋求成功“喫雞”的刺激與榮耀。

更關鍵的在於遊戲的RPG元素。PvPvE產品本質屬於更深層的規則創新,例如《灰境行者》中的雙階段設計、基於是否獲得“尖貨”設置的不同出口等,從底層規劃了獨特的體驗框架。

而RPG正是釋放這一獨特體驗的關鍵,使其能適配更廣泛的玩家羣體。其核心在於利用RPG的特質——通過玩家自主養成,讓遊戲體驗逐漸貼合個人偏好,從而使玩家能以自己擅長的方式參與遊戲規則。

《灰境行者》職業天賦

回顧PvE射擊幾十年來的發展,從“爽就完事”的高速射擊,到合作求生,再到裝備驅動與題材沉浸,最終我們發現,單純的“突突突”快感終會疲倦。如今,連“爽”的定義也在被重新書寫——它不再只是火力碾壓的暢快,更源於玩法機制本身的壓迫感、策略抉擇的緊張感,以及與人鬥其樂無窮的微妙博弈。

《穿越火線:虹》與《灰境行者》等新品,並未簡單堆砌內容或盲目追隨開放世界潮流,而是明智地迴歸“玩法驅動”這一根本。它們以微恐氛圍爲底色,以非對稱、雙階段、RPG養成等精巧規則爲骨架,讓“射擊”這一經典品類煥發出新的生機。

玩家在其中獲得的,是一種更復雜、也更持久的滿足感——那是在未知威脅下與人心博弈後,最終握緊槍火的解脫與釋放。恐怖是射擊的底層基因,射擊是玩家面對恐怖的直接驅動力。

說到底,PvE射擊的未來,或許不在於讓玩家持續“爽下去”,而在於提供更豐富的“選擇”,讓每個人都能找到自己定義“爽”的方式。這條路沒有終點——只要仍有人在思考“是先開槍,還是先思考”,這個品類就永遠充滿驚喜。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com