前几天,我注意到腾讯即将举办一场亲子研学活动,活动的举办地正在位于成都的腾讯客服未成年人保护营地(下称“腾讯客服未保营地”),都说近水楼台,驻扎在成都的我,正好可以带着孩子去体验一下。

“灰灰,周末要不要跟我一起去腾讯参观?还有游戏周边可以拿哦。”

“好啊!能叫上同学吗?”

就这样,我带着大儿子和他的同学一起去参加了腾讯客服未保营地的亲子研学活动。

作为游戏媒体人和两个男孩的父亲,这次活动对我来说,是难得可以兼顾工作和亲子陪伴的机会。更重要的是,孩子还能借此提前了解企业和工作氛围,也算是一次超前的职业启蒙了。

另一方面据我所知,近年腾讯在未成年保护方面的努力已经颇有成效:通过各种技术手段,将本土游戏业务的未成年用户占比降至历史新低的0.2%。这也让我非常好奇,在把技术做到极限之后,腾讯还能通过这类探营活动,把未成年人保护这个课题做出什么新花样来。

有效防沉迷,家长不能缺席

我的孩子喜欢腾讯几乎所有的枪战游戏——从《暗区突围》到《和平精英》,再到《三角洲行动》和《无畏契约》,偶尔还会吐槽《三角洲》的爆率太高。我有时也会陪他们一起玩,还会给他们买《黑神话:悟空》《双人成行》这类单机游戏。

不知不觉间,游戏成了我和孩子交流沟通的媒介,也成为了孩子与同学建立关系的社交货币。

但我知道,在更多家长眼中,游戏更像是导致孩子不听话的“元凶”。

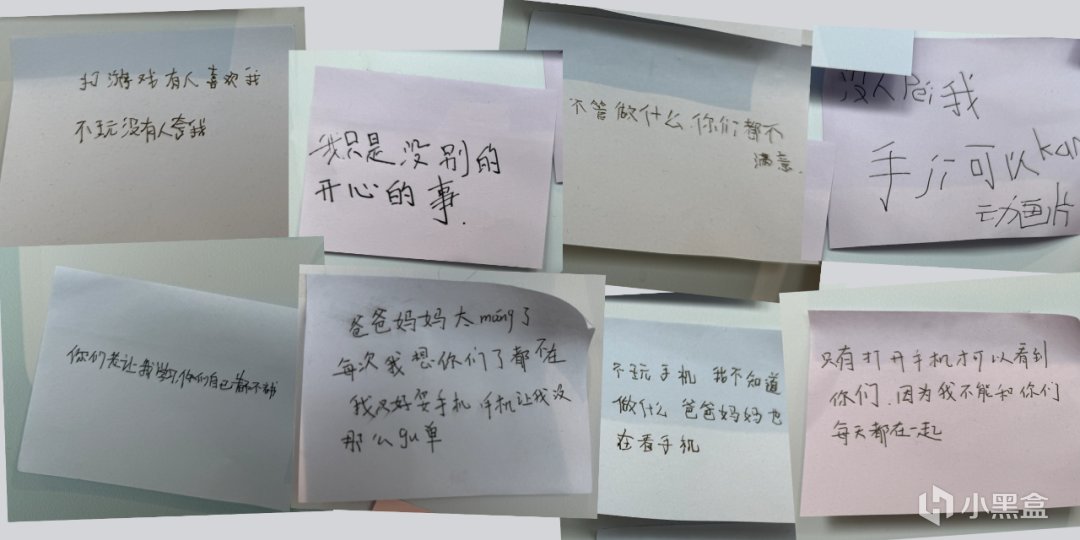

“你们这游戏就是害人的,能不能把游戏从孩子手机里删掉”,“我跟他爸都在外地打工,孩子跟奶奶一起生活,现在整天就是抱个手机,学都不想上了”……听着研学营里这些求助家庭焦灼的声音,我也能够真切地感受到家长们的无助。

针对这些家长的急迫诉求,政策在收紧,企业在配合——实名认证、人脸识别、时间锁,各种技术手段轮番上阵,试图用“堵”的方式把未成年人挡在游戏世界之外。可问题是,强制限真的能根治沉迷吗?

自古以来就有"道高一尺,魔高一丈"的说法。如今,各种租号平台层出不穷,溺爱孙辈的祖父母们常常心软放水,甚至不少父母也经不住孩子的软磨硬泡,主动用自己的身份信息帮孩子绕过防沉迷系统。这些现实情况都表明,单纯依靠技术手段强制管控游戏时间,终究只是治标不治本。

我在参观中了解到,腾讯早就意识到了这一点。腾讯客服未保营地成立最初,更多是为了处理未成年人的上网管控、退费等问题,但是处理多了才发现,纯技术管控并不能完全解决问题。

客服未保营地由此成立一个家庭教育辅导团队,免费为家长提供咨询服务。一次完整辅导要经过多轮沟通,辅导电话经常一打就是1小时以上——有意思的是,这些沟通的主要对象反而是家长而非孩子。

这些丰富的案例证明,孩子沉迷游戏背后的根源,实际上是亲子关系出现了问题,且家长没有正确的认知游戏。

因此要想实现有效防沉迷,家长除了寻求企业和社会帮助,更应该亲身参与其中,关注孩子需求,加强与孩子之间的沟通。

腾讯客服未保营地教育负责人马滢,也不断在采访中强调的:“我们作为头部企业,能够做的就是多措并举,不断通过技术、服务、公益,帮助家长不断降低监护门槛。”

防沉迷下半场,腾讯正在领跑

能够看出,如今的防沉迷工作已经进入了"下半场"。如果说上半场的关键是搭建防沉迷的基础设施——实名认证、时间锁等技术管控,那么下半场的重点已转向精细化管理和长效价值引导,特别是帮助家长共同应对孩子触网的核心痛点。

腾讯客服未保营地如今在做的事情,就是通过“游戏管理服务”“家庭教育辅导”“未保志愿服务”等系列服务,从家庭这个源头出发,帮助家长摸清孩子行为背后的原因,对症下药地解决孩子沉迷问题。

在这次探营活动中,我们见到了很多深受困扰的家庭,深入体验了亲子破冰、探访营地、团体辅导、家庭雕塑等完整的干预流程,了解了每个家庭背后的故事,也真切感受到了干预措施带来的积极转变。

参与活动的家庭来自全国各地,但我从他们的交流分享中,发现了一个值得关注的共性:大部分沉迷游戏的孩子背后往往存在一个氛围不太融洽的家庭,要么是父母长期在外务工,要么存在家长夫妻关系紧张的情况。

并且这些家长们大都对游戏认知不足,在面对孩子与游戏的关系时,只是一味反对,使青春期的孩子产生更强烈的逆反心。

“我可能是这里情况最严重的,我的孩子曾经要打我,就因为我不给他买手机,我报了警,他还跟警察说‘你打死我吧!’”

这番话让大家非常震惊。在后来的互动和沟通中我了解到,这位来自河南的家长事业心强,对孩子的期望也很高,经常把"别人家孩子都考上北大了"挂在嘴边。再加上家里夫妻关系紧张、婆媳矛盾严重,自己做生意赚来的钱被丈夫亏掉几百万,导致家里争吵不断。这样的环境下,玩游戏就成了孩子唯一的心灵寄托和逃避现实的港湾。

另一个来自江苏家庭的情况也很典型:“我们是单亲家庭,我只有初中文化,平时在外地打工,孩子让我给他游戏充钱,我想着平时没时间陪他,挺亏欠他的,就给他充了几十元,没想到反而害了他。”

这位母亲每月工资仅有一两千,爸爸长期缺位、品行不佳。因为缺乏情感支持,她将全部情绪和期望都投注在孩子身上。孩子长期被成绩导向压迫,成长中被严禁做任何与学习无关的事。尽管努力考入本地最好的初中和班级,面对更大挑战却压力爆发,曾对妈妈说“我从来没快乐过,只有在游戏里才觉得自己活着”。

在现场活动流程和专业心理老师的引导下,这些曾经只会愤怒指责一切的家长,逐渐看清了孩子沉迷游戏背后的深层原因。他们从最初一味责怪孩子、抱怨游戏公司,开始转向自我反思。河南的妈妈表示之前总认为游戏让孩子变坏,其实家庭压力才是根源。江苏的妈妈也意识到,教育孩子不需要强撑坚强,只有自己放松,才能让孩子更快乐地成长。

其中“家庭雕塑环节”尤其令我印象深刻。在这个环节里,家长和孩子们分别扮演家庭成员和“游戏”“工作”等抽象角色,通过站位的形式来模拟彼此之间的心理距离。

一位来自河南的母亲,发现自己最后被女儿安排在远远的角落,“游戏”却站在孩子身边时,她几乎是瞬间就泪流满面——这种具象化的情感距离展示,让家庭关系问题变得一目了然,其震撼力远胜千言万语的说教。

从数据上来看,截至今年3月,腾讯客服未保营地已经为超过400万个家庭传递教育建议。营地墙上悬挂的一面面锦旗,也证明了这些干预措施的实际成效。

可见,作为首个由头部企业打造的深度家庭教育辅导项目,腾讯客服未保营地正在持续通过系统化的长期服务,切实解决青少年沉迷游戏、家长教育缺位等社会问题。

并且实际上,从企业的角度来看,腾讯在家庭教育辅导和问题疏解方面的投入力度已远超监管要求。这不仅体现了腾讯的社会责任担当,更通过这一举措,为整个社会探索未成年人保护提供了更多创新思路和实践范本。

堵不如疏,理解和陪伴才是最好的防沉迷

参与探营活动后,我更深刻地理解了未成年沉迷游戏的问题,本质上反映的是亲子关系与家庭教育的缺失。

而防沉迷的真谛也绝不是消灭游戏,而是通过科学引导和家庭陪伴,帮助孩子建立健康的生活娱乐平衡。

腾讯未保基地的墙上有一张海报,上面写着“每一代人都有自己寻找快乐的方式”,对此我深以为然。从70年代的武侠小说到如今的电子游戏,许多娱乐方式都曾被质疑,但事实证明它们从未阻碍社会进步。

如今,电子游戏已发展成万亿规模的全球性产业,成为当代青少年生活中不可或缺的娱乐方式。面对这一现实,家长与其采取简单粗暴的禁止措施,不如以开放和理解的态度看待孩子的游戏需求。

就连腾讯客服未保营地的教育专家马滢老师的孩子,也曾在第一个国产3A《黑神话:悟空》上线前,激动地说自己“有点不想上学了”。而马老师对此的回应是:“别着急,等上线第一天妈妈就给你买,现在不是还没上线吗,你还是先好好学习吧!”

后来马老师不仅第一时间就给孩子买下了这款游戏,还让孩子全情投入玩了一整个星期。一周之后,孩子通关游戏,获得了满满的成就感,同时非常感激母亲的理解和支持。

实际上,我在“纵容”孩子玩游戏这方面,比马滢老师更“过分”。《黑神话:悟空》是我主动给孩子买的,为此我还专门买了一个高配置的游戏本,只因为想和他一起体验这份属于中国游戏开发者的自豪。

孩子也不负所望,迅速“沉迷”进去,一边看攻略一边打,整整“沉迷”了一个月,全程通关了4遍,顺便还把老师推荐看的四大名著《西游记》的故事复习了一遍。

因此我认为,游戏本身从来就不是问题,当家长能够正确引导时,游戏完全可以转化为增进亲子沟通的有效纽带,甚至成为激发学习兴趣的独特渠道。

就在前两天,我的孩子还跟我说:“爸爸,这周语文作业要写一个科幻故事,我已经想好了,就用《双影奇境》的背景故事。”

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![[双十一大促]100多款热门游戏好价合集!来看看有你喜欢的吗~](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/11/2bf546fc2d7e82f865388d44f29e7977.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)