前幾天,我注意到騰訊即將舉辦一場親子研學活動,活動的舉辦地正在位於成都的騰訊客服未成年人保護營地(下稱“騰訊客服未保營地”),都說近水樓臺,駐紮在成都的我,正好可以帶着孩子去體驗一下。

“灰灰,週末要不要跟我一起去騰訊參觀?還有遊戲周邊可以拿哦。”

“好啊!能叫上同學嗎?”

就這樣,我帶着大兒子和他的同學一起去參加了騰訊客服未保營地的親子研學活動。

作爲遊戲媒體人和兩個男孩的父親,這次活動對我來說,是難得可以兼顧工作和親子陪伴的機會。更重要的是,孩子還能借此提前瞭解企業和工作氛圍,也算是一次超前的職業啓蒙了。

另一方面據我所知,近年騰訊在未成年保護方面的努力已經頗有成效:通過各種技術手段,將本土遊戲業務的未成年用戶佔比降至歷史新低的0.2%。這也讓我非常好奇,在把技術做到極限之後,騰訊還能通過這類探營活動,把未成年人保護這個課題做出什麼新花樣來。

有效防沉迷,家長不能缺席

我的孩子喜歡騰訊幾乎所有的槍戰遊戲——從《暗區突圍》到《和平精英》,再到《三角洲行動》和《無畏契約》,偶爾還會吐槽《三角洲》的爆率太高。我有時也會陪他們一起玩,還會給他們買《黑神話:悟空》《雙人成行》這類單機遊戲。

不知不覺間,遊戲成了我和孩子交流溝通的媒介,也成爲了孩子與同學建立關係的社交貨幣。

但我知道,在更多家長眼中,遊戲更像是導致孩子不聽話的“元兇”。

“你們這遊戲就是害人的,能不能把遊戲從孩子手機裏刪掉”,“我跟他爸都在外地打工,孩子跟奶奶一起生活,現在整天就是抱個手機,學都不想上了”……聽着研學營裏這些求助家庭焦灼的聲音,我也能夠真切地感受到家長們的無助。

針對這些家長的急迫訴求,政策在收緊,企業在配合——實名認證、人臉識別、時間鎖,各種技術手段輪番上陣,試圖用“堵”的方式把未成年人擋在遊戲世界之外。可問題是,強制限真的能根治沉迷嗎?

自古以來就有"道高一尺,魔高一丈"的說法。如今,各種租號平臺層出不窮,溺愛孫輩的祖父母們常常心軟放水,甚至不少父母也經不住孩子的軟磨硬泡,主動用自己的身份信息幫孩子繞過防沉迷系統。這些現實情況都表明,單純依靠技術手段強制管控遊戲時間,終究只是治標不治本。

我在參觀中瞭解到,騰訊早就意識到了這一點。騰訊客服未保營地成立最初,更多是爲了處理未成年人的上網管控、退費等問題,但是處理多了才發現,純技術管控並不能完全解決問題。

客服未保營地由此成立一個家庭教育輔導團隊,免費爲家長提供諮詢服務。一次完整輔導要經過多輪溝通,輔導電話經常一打就是1小時以上——有意思的是,這些溝通的主要對象反而是家長而非孩子。

這些豐富的案例證明,孩子沉迷遊戲背後的根源,實際上是親子關係出現了問題,且家長沒有正確的認知遊戲。

因此要想實現有效防沉迷,家長除了尋求企業和社會幫助,更應該親身參與其中,關注孩子需求,加強與孩子之間的溝通。

騰訊客服未保營地教育負責人馬瀅,也不斷在採訪中強調的:“我們作爲頭部企業,能夠做的就是多措並舉,不斷通過技術、服務、公益,幫助家長不斷降低監護門檻。”

防沉迷下半場,騰訊正在領跑

能夠看出,如今的防沉迷工作已經進入了"下半場"。如果說上半場的關鍵是搭建防沉迷的基礎設施——實名認證、時間鎖等技術管控,那麼下半場的重點已轉向精細化管理和長效價值引導,特別是幫助家長共同應對孩子觸網的核心痛點。

騰訊客服未保營地如今在做的事情,就是通過“遊戲管理服務”“家庭教育輔導”“未保志願服務”等系列服務,從家庭這個源頭出發,幫助家長摸清孩子行爲背後的原因,對症下藥地解決孩子沉迷問題。

在這次探營活動中,我們見到了很多深受困擾的家庭,深入體驗了親子破冰、探訪營地、團體輔導、家庭雕塑等完整的干預流程,瞭解了每個家庭背後的故事,也真切感受到了干預措施帶來的積極轉變。

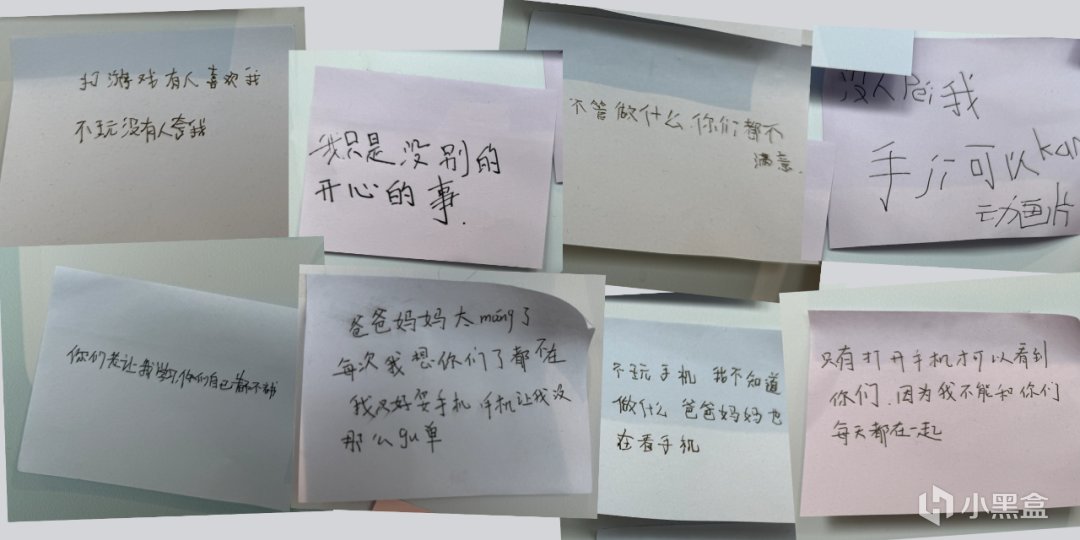

參與活動的家庭來自全國各地,但我從他們的交流分享中,發現了一個值得關注的共性:大部分沉迷遊戲的孩子背後往往存在一個氛圍不太融洽的家庭,要麼是父母長期在外務工,要麼存在家長夫妻關係緊張的情況。

並且這些家長們大都對遊戲認知不足,在面對孩子與遊戲的關係時,只是一味反對,使青春期的孩子產生更強烈的逆反心。

“我可能是這裏情況最嚴重的,我的孩子曾經要打我,就因爲我不給他買手機,我報了警,他還跟警察說‘你打死我吧!’”

這番話讓大家非常震驚。在後來的互動和溝通中我瞭解到,這位來自河南的家長事業心強,對孩子的期望也很高,經常把"別人家孩子都考上北大了"掛在嘴邊。再加上家裏夫妻關係緊張、婆媳矛盾嚴重,自己做生意賺來的錢被丈夫虧掉幾百萬,導致家裏爭吵不斷。這樣的環境下,玩遊戲就成了孩子唯一的心靈寄託和逃避現實的港灣。

另一個來自江蘇家庭的情況也很典型:“我們是單親家庭,我只有初中文化,平時在外地打工,孩子讓我給他遊戲充錢,我想着平時沒時間陪他,挺虧欠他的,就給他充了幾十元,沒想到反而害了他。”

這位母親每月工資僅有一兩千,爸爸長期缺位、品行不佳。因爲缺乏情感支持,她將全部情緒和期望都投注在孩子身上。孩子長期被成績導向壓迫,成長中被嚴禁做任何與學習無關的事。儘管努力考入本地最好的初中和班級,面對更大挑戰卻壓力爆發,曾對媽媽說“我從來沒快樂過,只有在遊戲裏才覺得自己活着”。

在現場活動流程和專業心理老師的引導下,這些曾經只會憤怒指責一切的家長,逐漸看清了孩子沉迷遊戲背後的深層原因。他們從最初一味責怪孩子、抱怨遊戲公司,開始轉向自我反思。河南的媽媽表示之前總認爲遊戲讓孩子變壞,其實家庭壓力纔是根源。江蘇的媽媽也意識到,教育孩子不需要強撐堅強,只有自己放鬆,才能讓孩子更快樂地成長。

其中“家庭雕塑環節”尤其令我印象深刻。在這個環節裏,家長和孩子們分別扮演家庭成員和“遊戲”“工作”等抽象角色,通過站位的形式來模擬彼此之間的心理距離。

一位來自河南的母親,發現自己最後被女兒安排在遠遠的角落,“遊戲”卻站在孩子身邊時,她幾乎是瞬間就淚流滿面——這種具象化的情感距離展示,讓家庭關係問題變得一目瞭然,其震撼力遠勝千言萬語的說教。

從數據上來看,截至今年3月,騰訊客服未保營地已經爲超過400萬個家庭傳遞教育建議。營地牆上懸掛的一面面錦旗,也證明了這些干預措施的實際成效。

可見,作爲首個由頭部企業打造的深度家庭教育輔導項目,騰訊客服未保營地正在持續通過系統化的長期服務,切實解決青少年沉迷遊戲、家長教育缺位等社會問題。

並且實際上,從企業的角度來看,騰訊在家庭教育輔導和問題疏解方面的投入力度已遠超監管要求。這不僅體現了騰訊的社會責任擔當,更通過這一舉措,爲整個社會探索未成年人保護提供了更多創新思路和實踐範本。

堵不如疏,理解和陪伴纔是最好的防沉迷

參與探營活動後,我更深刻地理解了未成年沉迷遊戲的問題,本質上反映的是親子關係與家庭教育的缺失。

而防沉迷的真諦也絕不是消滅遊戲,而是通過科學引導和家庭陪伴,幫助孩子建立健康的生活娛樂平衡。

騰訊未保基地的牆上有一張海報,上面寫着“每一代人都有自己尋找快樂的方式”,對此我深以爲然。從70年代的武俠小說到如今的電子遊戲,許多娛樂方式都曾被質疑,但事實證明它們從未阻礙社會進步。

如今,電子遊戲已發展成萬億規模的全球性產業,成爲當代青少年生活中不可或缺的娛樂方式。面對這一現實,家長與其採取簡單粗暴的禁止措施,不如以開放和理解的態度看待孩子的遊戲需求。

就連騰訊客服未保營地的教育專家馬瀅老師的孩子,也曾在第一個國產3A《黑神話:悟空》上線前,激動地說自己“有點不想上學了”。而馬老師對此的回應是:“彆着急,等上線第一天媽媽就給你買,現在不是還沒上線嗎,你還是先好好學習吧!”

後來馬老師不僅第一時間就給孩子買下了這款遊戲,還讓孩子全情投入玩了一整個星期。一週之後,孩子通關遊戲,獲得了滿滿的成就感,同時非常感激母親的理解和支持。

實際上,我在“縱容”孩子玩遊戲這方面,比馬瀅老師更“過分”。《黑神話:悟空》是我主動給孩子買的,爲此我還專門買了一個高配置的遊戲本,只因爲想和他一起體驗這份屬於中國遊戲開發者的自豪。

孩子也不負所望,迅速“沉迷”進去,一邊看攻略一邊打,整整“沉迷”了一個月,全程通關了4遍,順便還把老師推薦看的四大名著《西遊記》的故事複習了一遍。

因此我認爲,遊戲本身從來就不是問題,當家長能夠正確引導時,遊戲完全可以轉化爲增進親子溝通的有效紐帶,甚至成爲激發學習興趣的獨特渠道。

就在前兩天,我的孩子還跟我說:“爸爸,這周語文作業要寫一個科幻故事,我已經想好了,就用《雙影奇境》的背景故事。”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[雙十一大促]100多款熱門遊戲好價合集!來看看有你喜歡的嗎~](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/11/2bf546fc2d7e82f865388d44f29e7977.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)