北京大学开展了“冰雹换玛瑙”的科研活动。这项活动由北京大学物理学院张庆红教授课题组发起,旨在通过公众参与收集冰雹样本,助力科学研究,减少冰雹灾害带来的损失。

冰雹等强对流天气突发性强、尺度小,常规气象观测难以捕捉其形成过程。传统的冰雹研究多依赖模拟和统计,而张庆红教授团队希望从实际样本出发,通过实验室分析揭示冰雹的生长机制和成因,改进预报模型,最终减少灾害损失。

在全球气候变暖的背景下,极端天气(如冰雹)的频率和强度变化仍是未解难题。通过收集全国各地的冰雹样本,团队希望研究其与气候变化的关联。

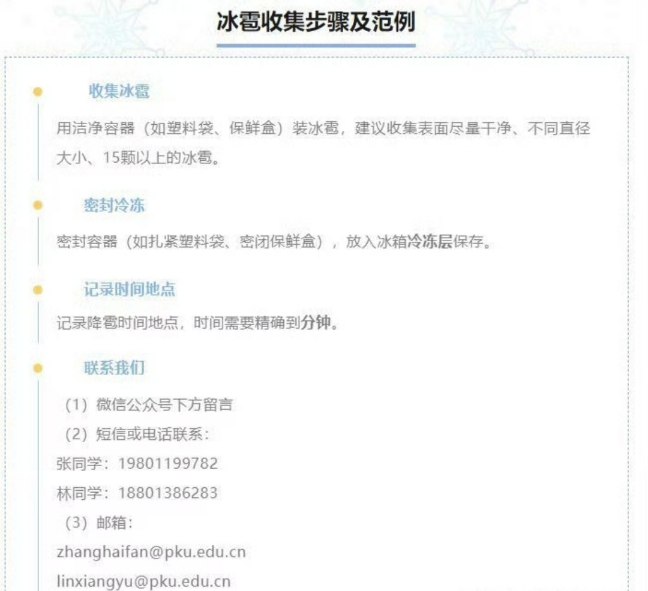

1. 冰雹收集要求

需收集至少15颗大小各异、相对洁净的冰雹。

参与者需佩戴一次性手套或用保鲜膜包裹,避免直接触碰冰雹。

立即将冰雹存入冰箱冷冻层,并记录落地的具体时间、地点。

2. 样本交接流程

联系课题组后,团队会携带便携式冷冻设备上门取样本。

冰雹需全程冷冻保存,以避免融化或污染,确保科研价值。

3. 回馈礼品:玛瑙纪念品

参与者将获赠玛瑙钥匙扣。玛瑙切片后的天然纹路与冰雹内部的透明/不透明交替层相似,象征自然现象的独特性和科学研究的关联性。

自2016年尝试收集以来,团队已获得全国100多次冰雹过程的样本,覆盖辽宁、贵州、西藏、山东、浙**省份。

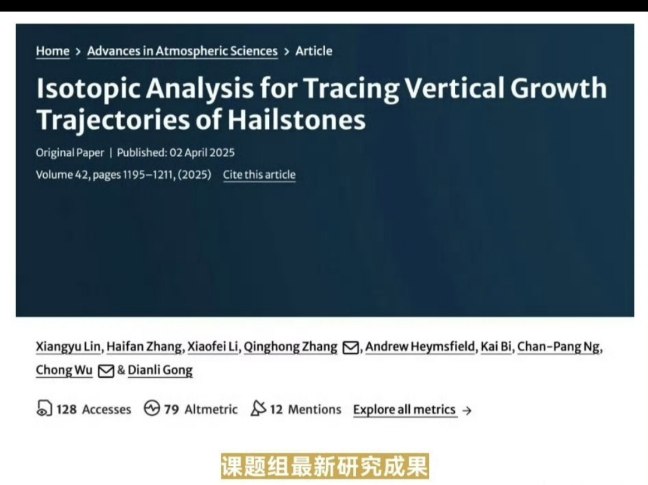

通过同位素分析,团队反演了冰雹的垂直生长轨迹,发现冰雹增长主要发生在-10℃至-30℃的“最佳温度区”,并揭示了不同尺寸冰雹的运动差异。

相关成果已在《大气科学进展》等期刊发表,应用于改进气候模型的微物理参数化方案。

研究目标是通过更精准的冰雹预测,为民众争取应急避险时间,并推动“研究-预报-应急”链条的完善。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com