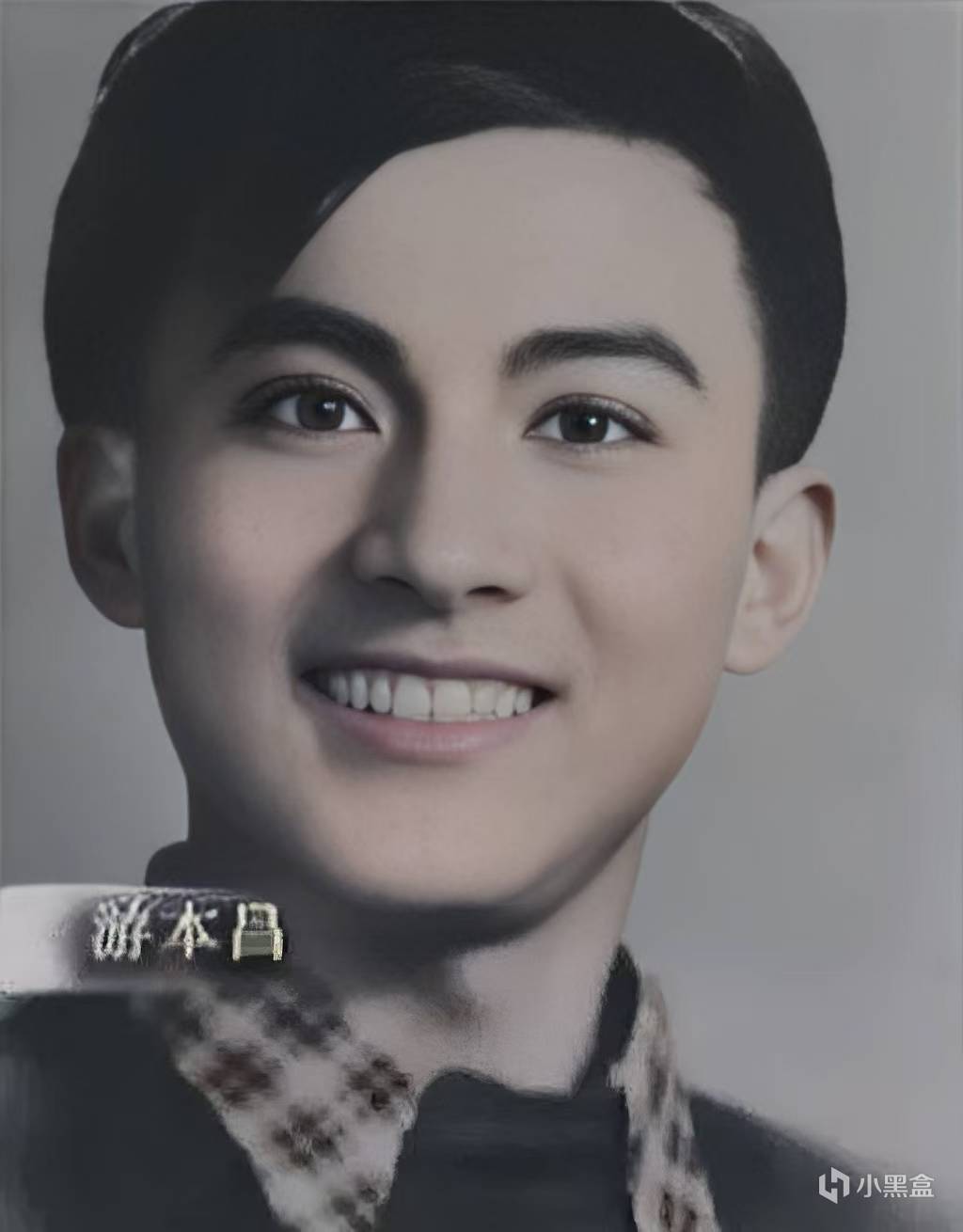

1933年秋,江蘇泰州海陵區的深巷裏,一個男嬰的啼哭聲夾雜着木魚聲響起。因幼年體弱,父母將他送往上海法藏寺出家,法號“乘培”,祈願佛光護佑。誰曾想,這個被預言“活不過十三歲”的孩子,日後竟以破袈裟與蒲扇劈開中國影視史,用半生蟄伏與一場頓悟,書寫了“戲比天大”的傳奇。

金陵春雪:舞臺縫紉的時光針腳

1951年,南京文工團的排練廳裏,18歲的遊本昌正蜷縮在角落縫補戲服。作爲新晉團員,他不僅要演遍《升官圖》《勝利之歌》中的小角色,還得兼任服裝管理。一次演出前,主演突發高燒,他頂替上臺飾演老教師,意外斬獲南京市戲劇比賽一等獎。命運的齒輪悄然轉動——兩年後,他考入上海戲劇學院,與焦晃、楊在葆成爲同窗,卻在畢業時因“形象不夠工農兵”被分配到中央實驗話劇院,開始了長達三十年的龍套生涯。

在《克里姆林宮的鐘聲》中,他因神似列寧被選中,卻因“資歷尚淺”只能擔任B角。每逢A角登臺,他便躲在幕布後模仿每一個手勢,甚至用俄語背誦整段臺詞。這份執着,讓他在列寧誕辰九十週年紀念演出中一鳴驚人,卻依然困在“特型演員”的標籤裏。

啞劇春秋:春晚暗巷的光影突圍

1984年除夕夜,51歲的遊本昌手握淋浴噴頭,在央視春晚演繹啞劇《淋浴》。沒有臺詞,僅靠面部肌肉的抽搐與手指的顫抖,便將市井澡堂的窘迫與詼諧搬上舞臺。演出結束後,他蹲在電視臺走廊喫盒飯,聽見工作人員議論:“這老頭哪找的?比陳佩斯還逗!”這場表演,成爲他命運的轉折點——次年,《濟公》劇組在廢棄劇本堆裏翻出他的資料,導演張戈拍板:“就要這個會演啞劇的‘怪老頭’!”

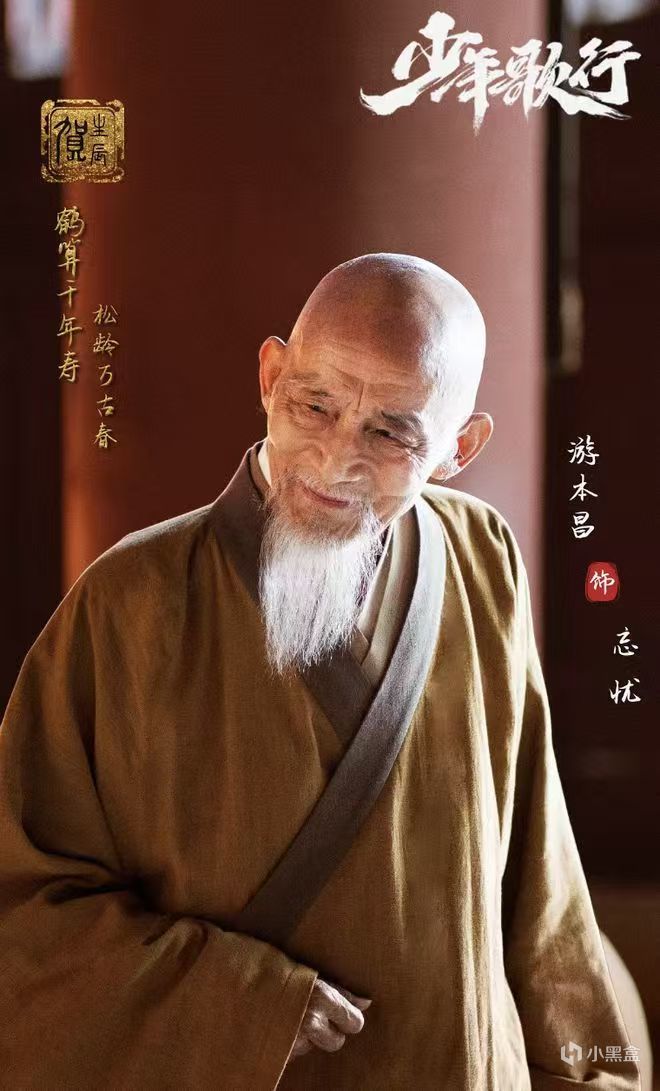

拍攝現場,遊本昌將佛理融入表演:濟公啃燒雞時,他特意讓雞腿骨“恰好”卡在牙縫,凸顯不拘小節;懲治惡霸時,他設計用蒲扇拍打對方後腦勺,笑罵間暗藏禪機。爲呈現“酒肉穿腸過”的醉態,他連灌三瓶二鍋頭,卻在嘔吐間隙要求重拍:“濟公的醉是看破紅塵的清醒,不能浮於表面。”劇集播出後,“鞋兒破,帽兒破”響徹大街小巷,他卻在採訪中哽咽:“這哪裏是一夜成名?是三十年龍套磨出的刀鋒。”

袈裟與鋼印:濟公之後的修行之路

1994年,花甲之年的遊本昌抵押房產,成立北京本昌藝術傳播中心,自導自演《濟公遊記》。爲還原南宋市井,他帶團隊輾轉九省拍攝,在零下20度的雪地赤腳化緣,凍傷腳趾仍堅持不用替身。劇組資金斷裂時,他掏出存摺:“片酬我不要,戲必須拍完!”這份執念,讓續集豆瓣評分高達9.1,卻被市場冷遇——彼時武俠劇盛行,濟公的破蒲扇難敵刀光劍影。

千禧年之際,他帶着自創啞劇《遊先生啞然一笑》巡演,場場賠錢卻場場加演。在深圳大劇院,他看着臺下稀落的觀衆自嘲:“啞劇就像苦行僧,觀衆越少,越要演給懂的人看。”這份近乎殉道的精神,在2009年達到頂點——76歲的他在黑龍江大光明寺剃度出家,法號“定暢”。青燈古佛前,他抄寫《金剛經》三百遍,卻在三個月後還俗:“演戲纔是我的修行。”

繁花再綻:九旬戲骨的破界重生

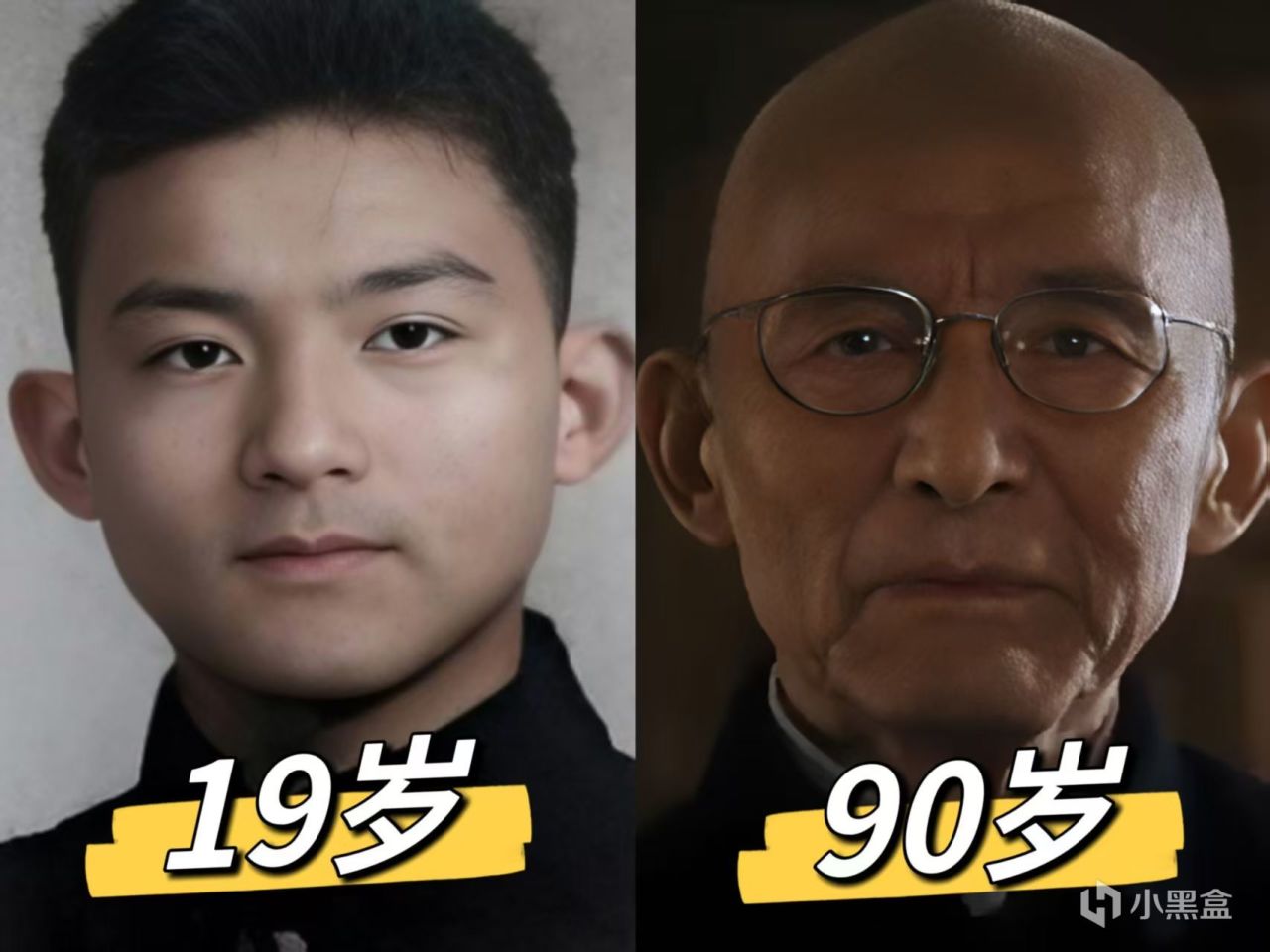

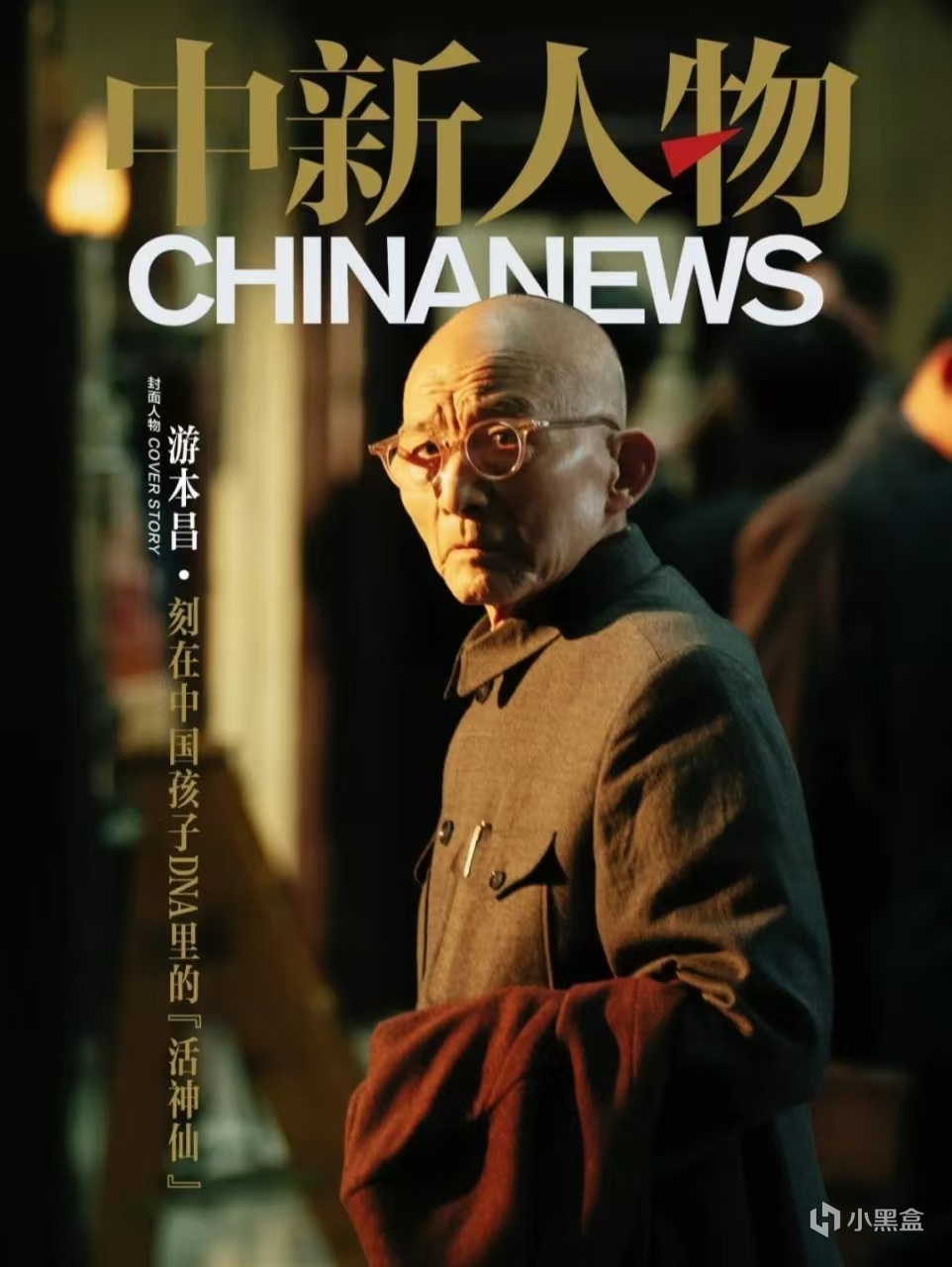

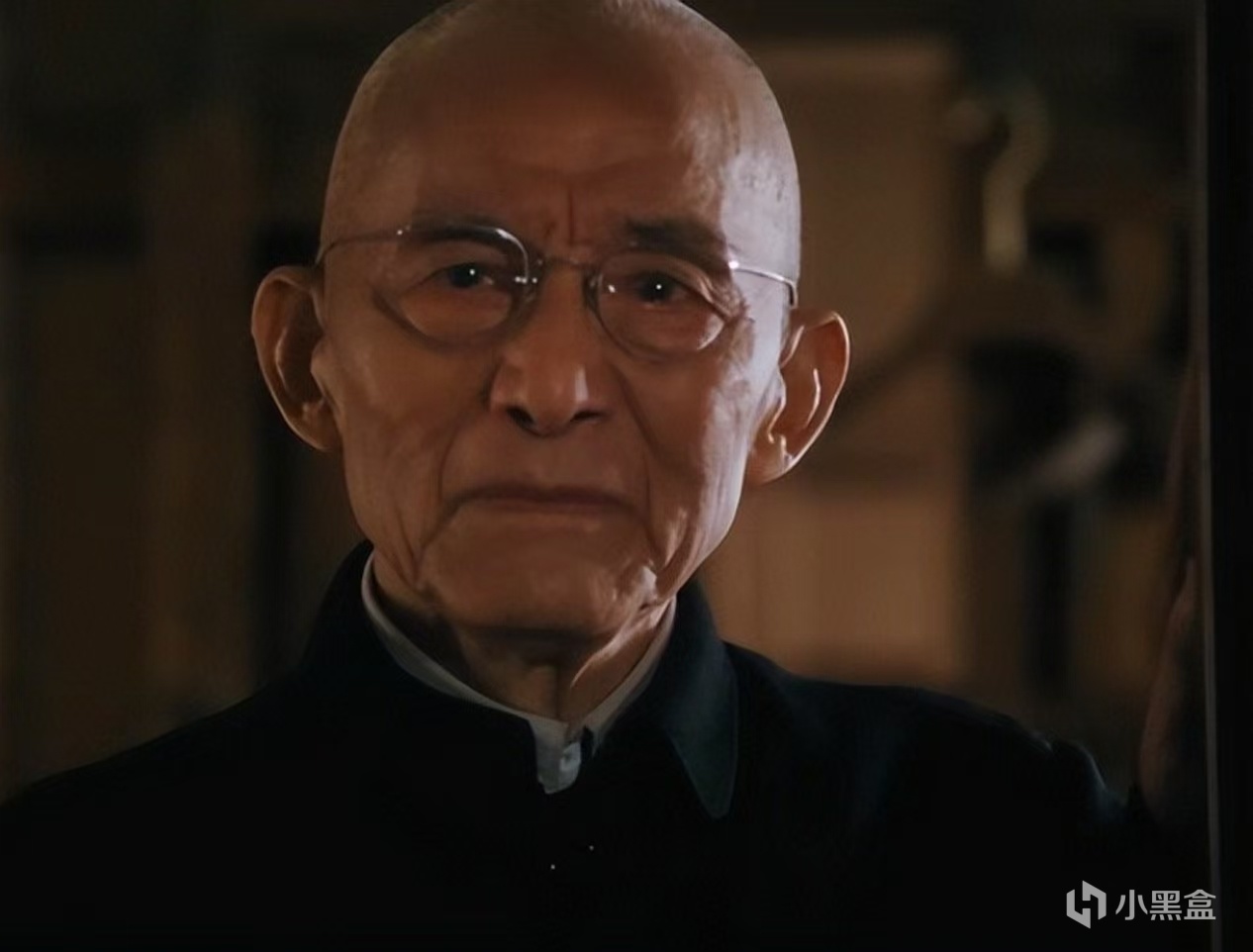

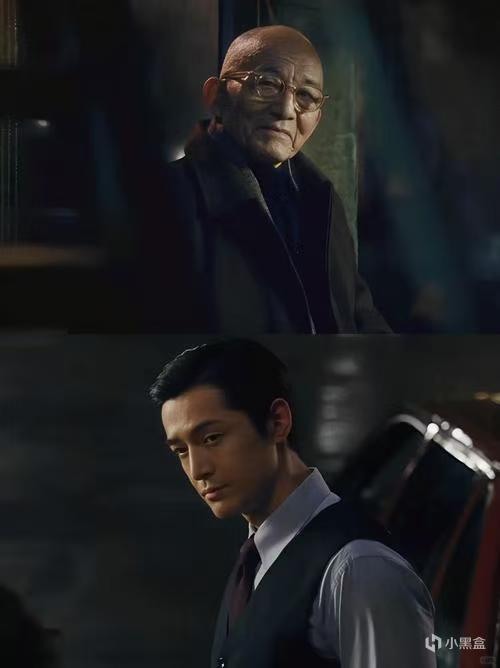

2023年冬,王家衛的《繁花》劇組裏,90歲的遊本昌顫巍巍戴上金絲眼鏡。他飾演的“爺叔”只需靜坐,卻要求重拍32次:“阿寶遞來的香菸應該抖三下,這是老上海生意人的儀式感。”鏡頭掃過他佈滿老年斑的手——這隻手曾縫補過戲服、握過濟公的破扇、抄過佛經,如今輕叩算盤的模樣,讓觀衆驚呼“定海神針”。

頒獎禮上,他捧着“終身成就藝術家”獎盃,目光穿透時光:“我演過79個配角,濟公是第80個角色。只要觀衆還需要,我能演到100歲!”2024年,他攜話劇《弘一法師》巡演,謝幕時突然吟誦《送別》,蒼涼嗓音穿透劇場:“演戲不是謀生手段,是普度衆生的船筏啊。”

尾聲:苦行僧的蓮花座

從金陵文工團的縫衣針,到《繁花》裏的金算盤,遊本昌用九十載光陰詮釋了“戲癡”的終極形態。當媒體追問成功祕訣,他指着案頭泛黃的《演員自我修養》笑道:“哪有什麼天才?不過是把每個龍套都當成主角來演。”光影流轉間,那個在春晚後臺喫冷飯的老者,早已成爲華語影視的活化石——他的皺紋裏刻着中國戲劇的編年史,他的禪意中藏着藝術生命的永恆密碼。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com