我一直以为,一个人要想活得有趣,至少得有两样东西:第一是幽默感,第二是不要太正经。幽默感这玩意儿,不等于讲笑话,这是一种看世界的方式,能在生活不堪的时候保住精神的体面;而不要太正经,是因为世界本来就不怎么正经,你一味装作严肃,就显得你很傻。

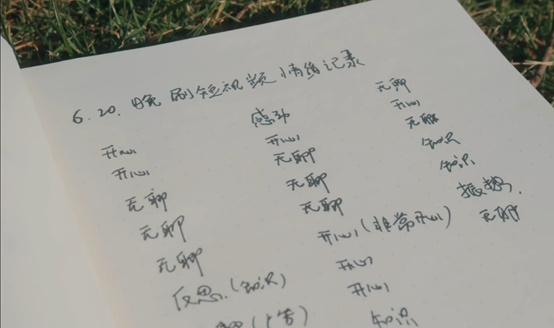

但现在人们一边在追求娱乐,一边又对娱乐感到羞耻。这种羞耻不来自宗教,不来自道德,而源于一种奇特的社会心理状态。它悄悄潜伏在人们的言谈举止中,在朋友圈的字里行间,在短视频刷完之后那一秒钟的“自我批评”。

我们正在经历一个史无前例的娱乐盛世,娱乐成了空气,谁不消费娱乐,就像谁不呼吸一样奇怪。与此同时,羞耻也像影子一样跟了上来。一个人可以在地铁上刷半小时恋综,但一走进办公室就要切回“理工男”或“知识女性”的表情。另一种场景是:一边骂流量明星烂片,一边凌晨两点偷偷全追完。连点个综艺,都要附上一句“我就随便看看”。

说实话,这种羞耻,有时候比娱乐本身还荒谬。

如果说娱乐是一面镜子,能照出人性中活泼、松弛、天真的部分;那羞耻,就是人对镜子里自己的反感,是害怕那个放松状态下的自己不够“高尚”“深刻”或“不配拥有尊严”。人们好像越来越觉得,真正的快乐必须穿一件正义的外衣,最好能证明这快乐不是庸俗的,是“被迫的”、“研究性的”,或者“出于观察的”。

我在想,这到底是对娱乐的敌视,还是对人的敌视?是不是人类进步的太快了,连笑都要讲门槛,连看综艺都得有前言提要和参考文献?一边说“我们应该尊重多元”,一边把别人追剧的样子看作文明的倒退。结果就是,全民娱乐,集体羞耻。

至于原因,是因为娱乐太粗糙,还是因为我们太虚伪?这个问题就像深夜里刷完五十条短视频后关掉手机的瞬间,你明明很放松,却不敢承认你只是一个普通人,一个需要笑一笑、歇一歇、耍个无赖再活下去的人。

于是我写下这篇文章,只是想搞清楚一件事:我们能不能在娱乐面前坦率一点、诚实一点?毕竟在这个时代,真正值得羞耻的,是我们连怎么轻松一点都不会了。

一、娱乐的原罪,还是羞耻的自赎

娱乐这两个字,一直以来就不太光彩。它总被人安上一顶帽子,不是“轻浮”,就是“低俗”。在我们的文化传统里,娱乐是没有正当性的。

儒家喜欢说“君子不器”,不器是什么意思?是不屑于低级趣味;“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,听着多高尚,哪里容得下“笑得像个傻子”这种事?所以古代的士大夫,哪怕偶尔也写写艳诗,说说段子,也总要用一层“性灵”或“风流”来包裹,不能太直接,不能太诚实。你若真诚地说:“我就喜欢听鼓吹弹唱。”那你就是不正经。哪怕你听的是昆曲,也要摆出个“品位”的神情。

到了现代,人们从田野走进工厂,又从工厂挤进写字楼,从一张办公桌换到另一张会议室。物质生活富裕了,信息越来越多了,快乐的方式也越来越丰富。可这羞耻感却像幽灵一样一直跟着。它换了马甲,从“道德审判”变成了“品位批评”,从“羞于放纵”变成“羞于低端”。

你打开任何一个社交平台,都能看到这种现象:人们在谈论娱乐时,永远是“防御性的”。看偶像剧会说“剧情俗了点,但拍得不错”;听流行音乐会说“我知道这就是口水歌,算不上艺术”;刷短视频会说“算法太强了,我不小心看了两个小时”。好像所有快乐,都必须先低头认个错,再小心翼翼地拿出来晒晒太阳。

这是什么?这不是道德,这是一种社会性的自我审查。它的逻辑是:快乐必须是被动的,最好带点无奈;主动去快乐,就等于主动堕落。这就好比一个人在街头跳舞,有人走过去问他:“你怎么能这么开心?难道你不知道世界很残酷?”跳舞的人愣了一下,回答道:“正因为我知道,才要跳得起劲。”

但社会不接受这个答案,它更愿意你苦大仇深,最好一边跳一边反省。

某位王姓作家曾说:“人的一切痛苦,本质上都是对自己无能的愤怒。”而我想说,人的一切羞耻,很大程度上是对自己普通的不甘。娱乐对我们而言,不是罪,而是我们作为一个人最诚实的自我表现。

而羞耻,是社会想象出来的一种规训。它告诉你,什么能做,什么不能做;什么能笑,什么不能笑;什么能爱,什么不配爱。娱乐呢?恰恰是对这种规训的逃逸,是人类用自己的方式对抗意义的空洞,对抗生活的无聊。

所以,有罪的是我们那颗早已被道德装置驯化得像机器一样的心。

二、白天做梦,夜里骂梦

在这个世界上,有一类现象最有趣,这种现象我称之为“精神分裂式娱乐消费”:一边沉迷,一边厌恶;一边放松,一边反省;一边笑着看热闹,一边冷着脸写长文批判。哦,这种现象说的好像就是我自己。

有一次我和朋友吃饭,聊起某个恋综,朋友立刻撇嘴,说:“哎,这种低情商剪辑真的太恶心人了,真把观众当傻子。”我点点头,附和两句。可当晚回到家,我看到他在小号上写观后感,条理清晰,观点犀利,引用嘉宾台词的熟练程度,已经足以胜任节目后期剪辑。

我并不想揭穿他。因为我知道,我和他一样,只是无数人中的一个。我们的精神,早已习惯了这种双轨运行:左手做消费者,右手做批判者;一边吃瓜,一边指责瓜农;一边参与热闹,一边制造清高。

这让我想到古希腊戏剧里“合唱队”的角色,他们不上场,只站在一边点评剧情,仿佛高出戏中人物一等。但我们不是古希腊人,也没有舞台上的理性。我们身处剧情之中,又强迫自己装作“看破一切”的样子。

更有趣的是,这种分裂已经成了一种新的修辞方式。在社交平台上,人们说话讲究策略,既要表达“我在关注热点”,又要声明“我不是真的喜欢”。于是我们发明了许多话术:

“只是随便点开看看,没想到一看停不下来。”

“我不是粉,我只是路人,但这个发型真的不行。”

“这种节目也就打发时间,别太当回事。”

你看,人们已经学会在放松的同时自证清白。他们害怕别人以为他们“真的在娱乐”,就像一个偷吃糖的小孩,嘴角还甜着,却拼命摆出“我没吃”的表情。

我不禁怀疑,这种羞耻,是不是一种新型的“道德自律”——只不过它不再关心对错,而关心身份感:你得表现得像一个理性人,一个有品位的人,一个不轻易被娱乐俘虏的人。

于是,人们纷纷戴上了面具。有的面具叫“冷静观察者”,有的面具叫“文化批判家”。而真正的自己,则被藏在屏幕背后那个笑得跟傻子一样的账号里。

为什么我们不能坦然地面对这一点?为什么不能承认:是的,我喜欢娱乐,我喜欢看别人谈恋爱,喜欢看人吵架,喜欢看那种所有问题都在四十分钟内解决的剧情?难道承认这些,就会让我们变得不配谈哲学、不配谈社会、不配拥有严肃的思考能力?我并不这样认为。

事实上,一个人若是不能诚实地面对自己的娱乐趣味,他也很难诚实地面对生活的荒谬。那些嘴上清高的人,内心未必比沉迷者更有力量;相反,过度的压抑往往导致内心的虚荣,仿佛只要不看“俗物”,生活就能高贵一些。

最可笑的是,连虚无主义如今都成了品位的一部分。有人连对生活失望都要显得优雅,连觉得无聊都要显得比别人更深刻。

所以我说,我们的分裂不是因为娱乐太烂,而是我们太虚伪。我们既不肯沉沦,也不敢纯粹,总是站在一条模糊的中间线上,像一个人一边跳广场舞,一边戴着墨镜不想被别人看到。

我想,等我们哪天敢说:“我看《奔跑吧》就是图个乐。”那一天,我们也许才真正成为了一个自由的人。

三、谁怕谁低俗

娱乐之所以会令人羞耻,很大一部分原因在于,它被贴上了“低俗”的标签。而给它贴的这个标签的,通常是自诩为“有品位”的人——也就是我们口中的“文化精英”。

在中国这片土地上,精英从来不缺。他们会讲“帕索里尼的电影是反叛的隐喻”,也会在小酒馆里谈“身体作为政治的空间”;他们喜欢用法语念出福柯的姓氏,读完《乌合之众》就开始嫌弃“群众”,他们说自己不看综艺不追星,只看“行为艺术和荒诞戏剧”。可一转头,你发现他们的B站收藏列表里全是“某选秀舞台合集”。

这种“说一套做一套”的高尚姿态,就是文化精英面对大众娱乐时的典型反应:一边觉得好笑,一边觉得丢脸;一边消费,一边嘲讽。

为什么?因为他们怕低俗。

但所谓“怕低俗”,其实是怕失控。

精英不是真的怕烂综艺,他们怕的是一种象征性的权力下滑——娱乐是大众的,是开放的,是不讲“背景”的。当一个没有文化资本的普通人,可以通过跳舞、说段子或者谈恋爱在屏幕上拥有百万拥趸时,那些一直靠“高冷”和“难懂”维持自我价值的人,自然会产生危机感。

这让我想起一个社会学的经典概念,叫做“品位区隔”。布迪厄认为,人类社会里最稳固的区隔不是财富,不是血统,而是文化品位。你读什么书,看什么电影,听什么音乐,说什么话题——这才是“你是哪类人”的通行证。

于是,娱乐成了分界线。喜欢赵雷是小资,喜欢周杰伦是青春,喜欢广场舞是低俗;追BBC是国际视野,追韩综是浅薄媚外,追内娱就是“你脑子进水了”。

这种看法,其实和种姓制度没什么本质区别。只是把原本“看得见”的等级制度,换成了“看不见”的价值评判。高雅的就是高贵的,大众的就是粗鄙的。而最可怕的是:大众自己也信了这套逻辑。

于是我们看到,很多人明明爱看热闹,却装作对“热搜”不屑;明明被某个综艺感动得泪流满面,却非要说“是因为想研究剪辑结构”;明明是深夜一口气刷完几十条抖音的人,白天却要在办公室说:“我最近在看陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》,太沉了。”

这不是幽默,这是悲哀。

一旦我们接受了“低俗=失败”这个观念,就等于接受了“快乐=耻辱”。你必须装作你不在意娱乐,才能继续在文化等级中存活。

我曾听一位自称“独立艺术从业者”的人斩钉截铁地说:“内娱都是垃圾,真正有价值的内容,根本没人看。”我点点头问他:“你说的有价值的内容是什么?”他想了半天,说:“比如诺兰电影,或者《暗黑》这种……”我不禁一笑,那些东西确实不错,但恕我直言,诺兰和《暗黑》可也不是陀思妥耶夫斯基。你若真有志于“真正的价值”,应该在家背海德格尔才对。

人们把“高深”当作“高级”,把“晦涩”当作“高尚”,这正是精英主义最擅长的伎俩。它不创造什么,只是不断地制造标准,并靠那些标准把自己抬高一寸。

可是娱乐偏偏不吃,也不能吃这套。它是泥地里长出来的东西,生猛、粗糙、真诚、不讲体系。就像你不能用“审美三原则”去评价一个脱口秀,也不能用“叙事张力”去分析一段鬼畜视频。你要是真的笑出来了,那它就成功了。笑,不是逻辑的结果,而是本能的胜利。

这也是为什么娱乐会让精英焦虑。它不需要解释,它不讲道理,它让“高深”的话语失效,让那些原本沉默的大多数拥有表达和感染的能力。它像一把锄头,挖松了知识和阶层之间的泥土,让原本只能沉默的人,也能有一两分钟的主角时刻。

所以,娱乐之所以被批判“低俗”,不是因为它真的低俗,而是因为它打破了规则。而打破规则的东西,向来最容易被污名化,这点在近代史中屡见不鲜。

四、我们凭什么不快乐

我们凭什么不快乐?这是一个需要认真回答的问题。

人类从来都不是“为了意义而活”的生物,我们也不是一出厂就预装“高尚程序”的智能体。我们更像是一种“想活着”的动物——活着不仅是延续生命,还要有点意思。吃饭、睡觉、发呆、聊天、笑、胡闹,这些构成了生命的纹理,而意义,只是纹理之上的一层涂料。

娱乐之所以重要,不是因为它“有意义”,而是因为它允许我们脱离意义。它是一种精神喘息,是一种临时退出的计划。当生活变得难以忍受,它像个小窗口,打开一点风,把你从理性的密闭室里放出来透口气。

如果你读过一点历史,就会知道——人类所有文明的起点,从来都不是哲学。古希腊人在讨论“什么是善”之前,已经在酒神节上跳了三天三夜;宋代的书生在考中进士之前,也爱去瓦舍听一出《西厢记》。真正塑造文化的,不是那些严肃的论述,而是人们“愿意花时间浪费”的东西。

换句话说:一个社会的文明程度,不仅看它有多少智者,也要看它允许多少人无所事事。

可惜的是,我们已经逐渐丧失了“无意义地活一会儿”的能力。我们总觉得,休闲要有产出,追剧要有思考,看综艺要带启发,连打游戏也得说“锻炼反应力”。如果没有“产出”或“成长”,就会莫名其妙地感到内疚。

这种心态背后,是深层的自我不信任:你不相信自己可以在享受的同时不堕落,你害怕自己一旦放松,就会滑入“废物人生”。所以你给所有快乐打补丁以消除焦虑。

这其实也是一种被规训过头的状态。我们的教育,我们的话语,不断告诉我们要“追求意义”、“实现价值”、“走出舒适区”。于是,娱乐成了一种需要自我解释的行为,你要么说“我放松是为了更好地工作”,要么说“我是在体验生活的多样性”,总之,不能只是“想乐一下”。

可人之为人,正在于我们能够意识到“快乐本身就是目的”。

人不是机器,人生也不是一份待交付的策划,不必每一分钟都在“修炼”。我们完全有理由,在一天的疲惫之后,坐下来吃点垃圾食品,看一档无脑综艺,笑得像个傻嘚,然后睡个好觉。

快乐,是人类最基本的尊严。娱乐,是这种尊严的日常体现。它不需要复杂的逻辑,不需要名人背书,不需要社会意义的托词。你想看什么就看什么,想干什么就干什么,想笑就笑,想哭就哭,不用问“值不值”,也不用怕“掉层次”,这才是我想说的。

五、让娱乐回归,让人回到人

写到这里,这篇文章也该结束了。

让娱乐回归,意思是:让它回到它本来的样子。

娱乐不是教育的附庸,不是道德的试纸,也不是身份的勋章。它不必有“意义”,不必高尚,不必升华,也不必假装什么都懂。

这个时代已经够紧了,我们每个人都像拧紧的弹簧……当我们连放松都要带着羞耻感时,我们就已经不是人了,我们是社会机器的一个零件,是“能量守恒”的执行者,是“有用性”的奴隶。

我始终认为,一个健康的人,既能谈柏拉图,也能看《奔跑吧》;既能沉思存在,也能为一条沙雕视频笑出腹肌。这样的生活才完整,这样的人格才立体。

让人回到人,意思是:允许我们不完美,允许我们愚蠢,允许我们有点傻、有点土、有点俗。允许我们在“意义”之外,也活得挺好。你今天笑了,是笑,不是堕落。你今天轻松了,是轻松,不是虚无。你今天追了一部又土又甜的偶像剧,只要你高兴,那它就值得。

我并不主张把娱乐神圣化,它不是灵魂的救赎者,也不能解决所有问题。但它是生活的一种必需品。你不必为此道歉,不必自证清白,不必层层包装。

这个时代有很多坏毛病:喜欢自我感动、热衷表演理性、沉迷虚假高级感。所有这些,都是把人从“生活本身”中剥离出去,变成一个社交的“投影”,一个标签的集合,一个“看起来很聪明”的空壳。

而娱乐,就是反向的力量,它把你从“装”里解放出来,送你回到你自己。

愿你在这个高效、紧绷、人人都在装得很厉害的世界里,仍然敢于放松、敢于笑、敢于说:“我就喜欢看热闹,这很正常。”愿你不被文化标签吓倒,不被精英气质绑架,不被所谓的“高尚趣味”骗走真实的快乐。愿你在人群之中,能坦坦荡荡地说出:“我在娱乐,而且我快乐。”

愿你,成为了一个自由的人。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com