在旧金山Moscone中心此起彼伏的键盘敲击声中,第36届游戏开发者大会(GDC)见证了一个特殊作品的登场。入围独立游戏节"新晋奖"的《individualism in the dead-internet age: an anti-big tech asset flip shovelware r̶a̶n̶t̶ manifesto》(互联网死亡时代的个人主义:反科技巨头资源翻新宣言),以其尖锐的社会批判与激进的媒介实验,在技术乌托邦的喧嚣中撕开一道裂缝。这款被创作者娜塔莉·劳赫德称为"可玩散文"的作品,正试图重新定义电子游戏的表达边界。其另一项代表作《一切都会好起来》已被纽约现代艺术博物馆永久收藏。

从娱乐工具到批判利器

在虚幻引擎打造的3A级画质里,玩家漫步于数字废墟构成的记忆宫殿。Windows 3D迷宫屏保与AI独白相互纠缠,Epic商店免费素材堆砌出资本主义的景观社会,每个像素都在诉说着技术异化的寓言。"当主流游戏还在追求4K材质与光追特效时,我们选择用他们的武器进行反向解构。"娜塔莉的创作宣言,揭示了这场媒介起义的本质。

技术异化下的艺术困境

游戏中的"数字博物馆"展区,陈列着互联网文化的考古发现:Geocities时代的闪烁GIF、论坛时代的ASCII艺术、社交媒体时代的表情包矩阵。这些数字遗骸不仅见证着创作自由的消逝,更隐喻着当代创作者的生存境遇。"当Adobe用AI生成工具替代设计师,当Midjourney吞噬着艺术家的视觉语汇,我们正在经历第二波互联网圈地运动。"娜塔莉的控诉,揭开了技术资本主义的温情面纱。

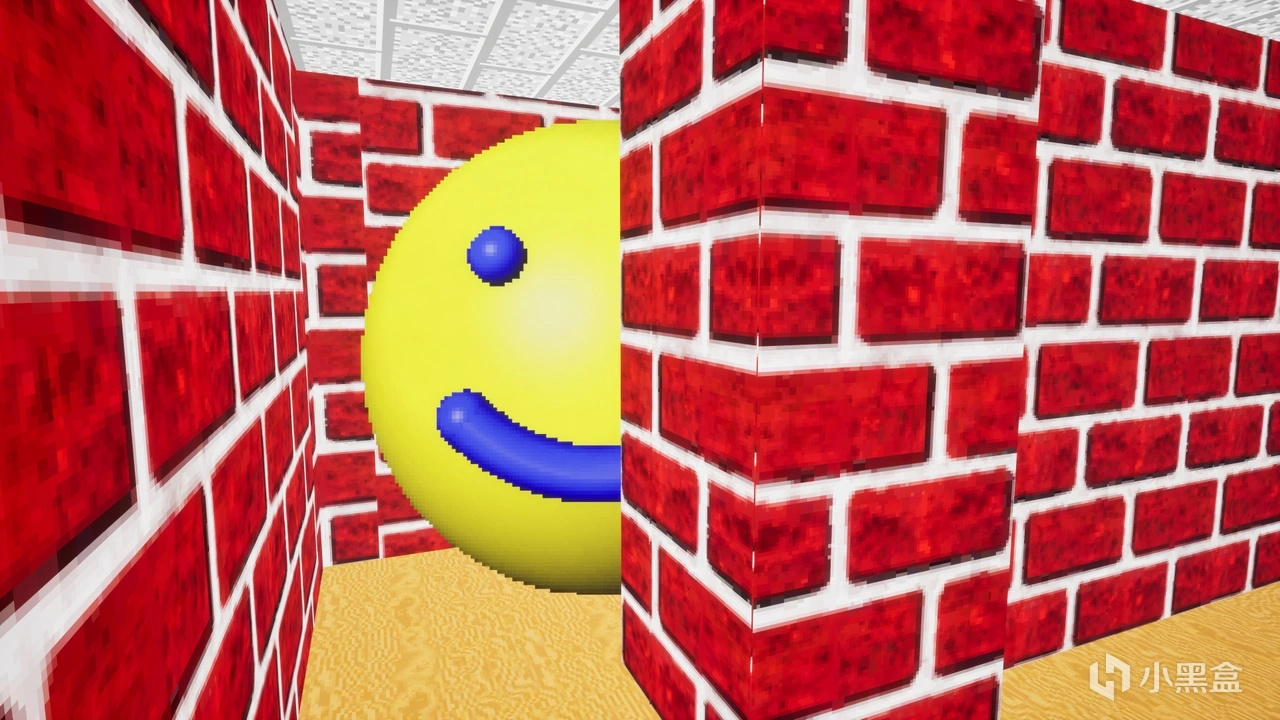

这种批判在游戏机制中得到具象化呈现:玩家收集的每个"思想碎片"都需要与系统设定的路径对抗,恰如现实中创作者与平台算法的博弈。当巨型笑脸表情如《1984》中的电幕般尾随时,监控资本主义的压迫性本质被演绎得淋漓尽致。开发者故意使用第三方素材构建这个反乌托邦剧场,实则是在质问:当AI模型吞噬人类创作时,艺术家的"原创性"还剩多少生存空间?

自反性创作:在解构中重构

游戏中最具张力的设定,是其对自身存在方式的持续质疑。用虚幻引擎批判技术垄断,用盗用素材讨论AI伦理,这种"以子之矛攻子之盾"的策略,形成了精妙的元叙事结构。当玩家发现展厅中的每件"展品"都标注着来源信息时,一场关于创作伦理的思辨已然展开:在数字复制时代,"挪用"究竟是剽窃还是新生?游戏给出的答案充满辩证色彩——那些被重新语境化的素材,在批判AI的同时也完成了自我救赎。

这种自反性延伸至游戏的每个毛孔。商店页面用3A大作的营销话术包装反资本主义内容,成就了当代最辛辣的技术讽刺。当玩家为"支持Lumen全局光照的资本主义批判"会心一笑时,实际上已参与到这场解构狂欢之中。娜塔莉的创作证明:电子游戏的批判力量,恰恰存在于其作为文化商品的矛盾本质之中。

重建数字巴别塔的可能性

在游戏终章,玩家突破博物馆边界踏入虚空。这个充满存在主义意味的场景,暗示着超越技术异化的可能路径。散落在空间各处的超链接不再是简单的文本注释,而是通往不同认知维度的星门——从法兰克福学派的技术哲学到硅谷工程师的反省日志,共同编织成抵抗单向度思维的认知网络。

正如开发者所言:"我们需要更多可玩散文"。当《互联网死亡时代的个人主义》将GDC会场变成思想广场时,电子游戏终于展现出其作为"第九艺术"的完整形态。在这个深度伪造盛行的年代,或许只有通过同等复杂度的媒介语言,才能刺穿技术迷思的铠甲。当玩家关闭游戏时,真正的批判才刚刚开始——因为最好的数字启蒙,永远发生在屏幕之外。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com