在遊玩《冰汽時代》的時候,一直有一個疑惑盤旋在我的腦海中揮之不去:

明明知道自己門外就是冰天雪地,明明知道一旦自己鬆懈下來身邊的親朋好友就會在寒風中受苦受凍,在這樣一個人類的生死存亡之際,真的會有人覺得自己還應該遵循着每天八小時的工作制嗎?真的還會有人因爲休閒的時間不符合自己的預期而謀反引發暴動嗎?

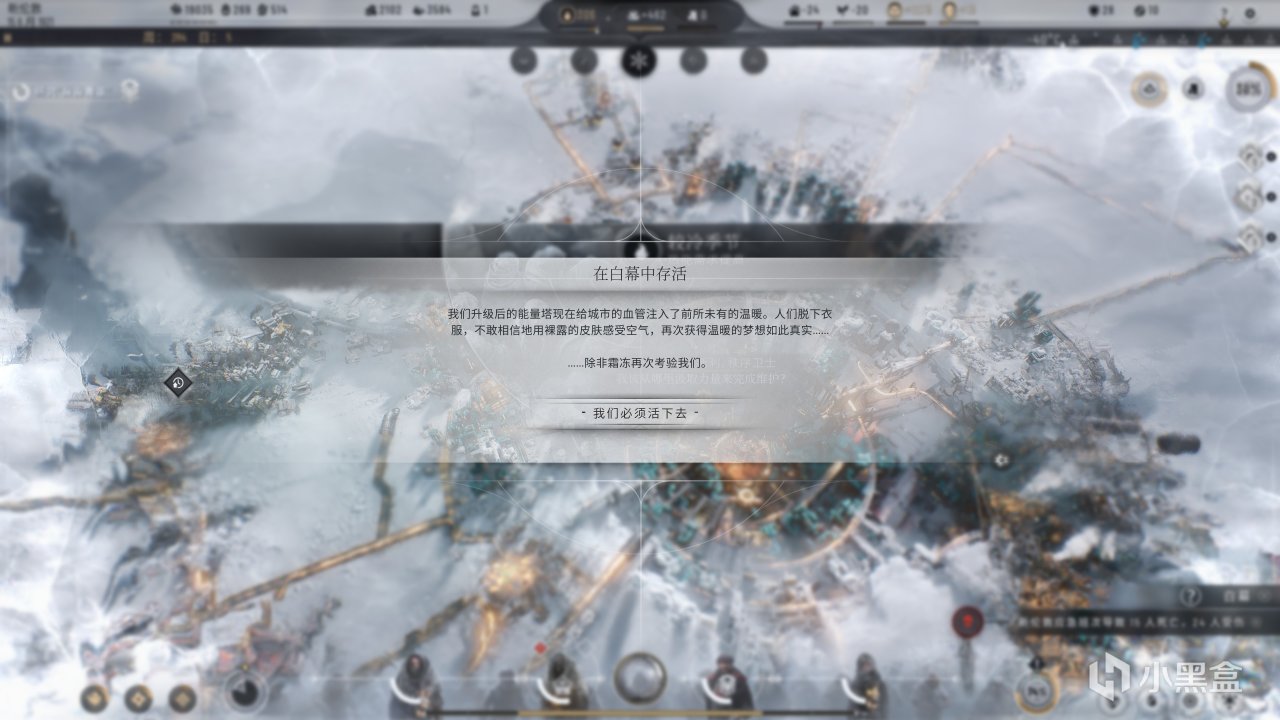

這一問題一直到遊戲結束,我都沒能找到答案。更別提爲了保障儘可能多的民衆存活下去,我通過了一系列的專制法案,拼勁全力用盡可能的微操掌管着每一個居民的飲食起居,最後屏幕上卻悠悠浮現出來了“城市沒有消亡,但這一切都值得嗎?”。

縱使我在通關遊戲之前就已經知道這一知名臺詞,但是當我真正看到它的時候,這句看起來輕飄飄的話仍然着實在我心裏狠狠地添了一把堵。這句話彷彿徹底否認了我爲了生存而付出的十數小時,也徹底否認了我爲了人類延續而花費的每一滴心血。我就像是一個差生,經過不斷學習拼命努力在考試中躋身班級前列,而這句話就像是一個不通情達理的嚴師,非但沒有肯定我的付出,反而用卷面不整潔字跡不工整這樣有關“態度”的理由狠狠批評了我一頓。

我自認爲是一個極其喜歡遊戲中的道德拷問要素的玩家,但是對於這樣全盤否認我的勞動成果的作品,消失殆盡的成就感與極大的挫敗感徹底撕碎了我再度嘗試征服寒冬的決心。

隨着續作《冰汽時代2》的推出,或許是製作組聽到了玩家的聲音,明明在冰汽時代2中關於道德拷問的戲份愈發犀利,但這一問題倒是終於在我心中隱隱有了一個答案。

規模更大,落筆更細,在更爲宏大的城市之中,每一個看似螻蟻的人民形象卻更加立體。這也讓我在做出每一個極端決定的同時都在反覆拷問自己:這一切都值得嗎?

這是?天際線?我一磚一瓦蓋得環形建築羣呢?

之所以冰汽時代1能夠如此吸引玩家在其中一熬一個通宵,想必很大一方面得歸功於其充滿着建築美感的環形建築羣上。

巨大的能量塔高高聳立在一片冰天雪地之中,它的視線所及之處即意味着生,它的臂膀之外即意味着死。它就像聖女貞德,以自身之軀同即將吞噬一切的寒風所抗爭到底。就像是《進擊的巨人》中,百姓在三座牆壁的庇佑下暫且逃離了巨人的追捕,於是“牆教”的宗教隨之應運而生一樣。隨着能量塔幫助我和我的居民們一次又一次地度過了寒潮的追獵,到了遊戲後期,能量塔在我心中儼然有了一抹女神般的光輝。

於是,在女神的懷抱裏,修建每一條道路、規劃每一棟建築,都成爲了一種近乎親手建設聖城般美好的事情,再加上環形建築羣所獨有的對稱美感,這也讓《冰汽時代1》中的基建環節成了一種享受。

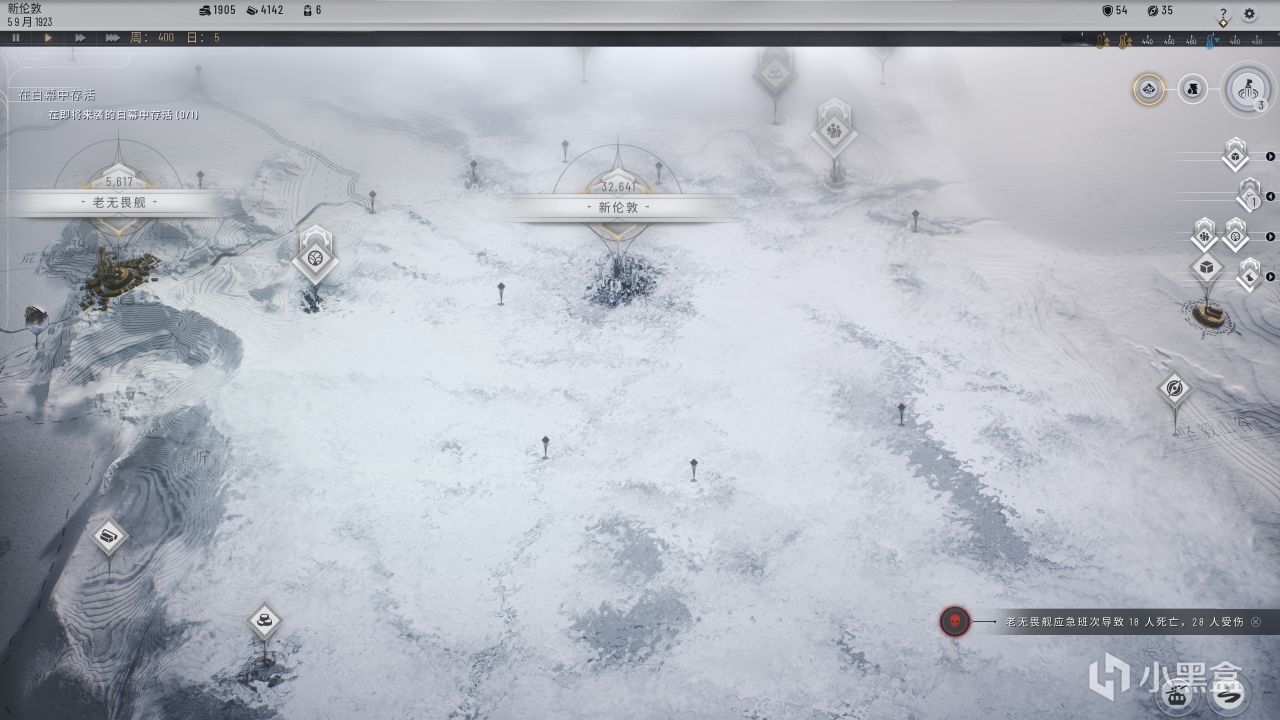

而在本作《冰汽時代2》中,如果要說本作和前作比起來最直觀的變化是什麼,那一定是“大”:

原本幾十幾百人的“倖存者村”不見了,取而代之的是動輒好幾萬的“大都市”;

原本在一個環形山谷裏苟且偷生的逼仄不見了,取而代之的是在大陸間林立的多個生存據點。

在相比而言大了不知道多少倍的本作中,如果還在拘泥於一條道路的修建、一個建築位置的微調,那未免有些過於繁瑣與小家子氣。於是續作直接大手一揮,取消了道路規劃的限制,轉而用將無法踏足之地“破冰”化來代替;取消了建築的細緻規劃,轉而用龐大的密鋪六邊形或者五邊形地區來代替——呵!這不天際線嗎?我冰汽時代呢?

雖然乍一看,最終建成的建築羣樣式整體上仍然呈現出環裝建築的風格來,但實際上玩家需要考慮的建築重心從如何規劃道路與建築的位置等等細緻到每一根汗毛的問題,轉移到了如何最大化建築供暖與樞紐buff的加成上。

在本作中,建築不再是以前那種固定大小的單位,而成了需要佔據多個多邊形地皮的可塑形單位。而與之配合的,是各種生產單位相對應的樞紐建築,每一個樞紐都能夠給附近的生產建築帶來不少buff,不僅能夠提升工作效率、儲存更多的剩餘產出,更是能減少生產所需要的勞動力需求,在遊戲前期勞動力還不夠充裕的過度階段,擁有更富裕的生產力就意味着順利度過白潮的損耗又小了一分。

通過將建造在物資資源點的生產單位進行塑形與擴張,從而實現樞紐建築Buff加成的最大化成了每個高玩在遊戲後期的必修課。一方面要讓建築物足夠緊密以實現空間最大化利用,一方面還得儘可能讓以居住爲目的的建築物離能量塔更近從而保證必要的供暖,同時還不能忘了將生產建築與居住建築涇渭分明從而避免患病率上升……

在剛上手本作時,相比較於前作更爲繁瑣的道路開闢、建築修建,本作這一簡單的破冰、建造流程就顯得清晰了很多,只要你別太亂來,哪怕對於建築不進行任何的提前量規劃也能順利保證城市的存活。但到了遊戲後期壓力越來越大之時,對於建築的規劃與樞紐的利用就顯得愈發關鍵了起來,此時再想修改建築佈局可謂是難如登天,這也給本作帶來了超高的重複遊玩性。

這是?維多利亞?我整天吵吵着要幹我的刁民呢?

要問到在一代作品中最讓我頭疼的是什麼,那除了最後的那一句“這一切都值得嗎”以外,肯定就要數各位在我的任期中不斷抗議的“刁民”了。

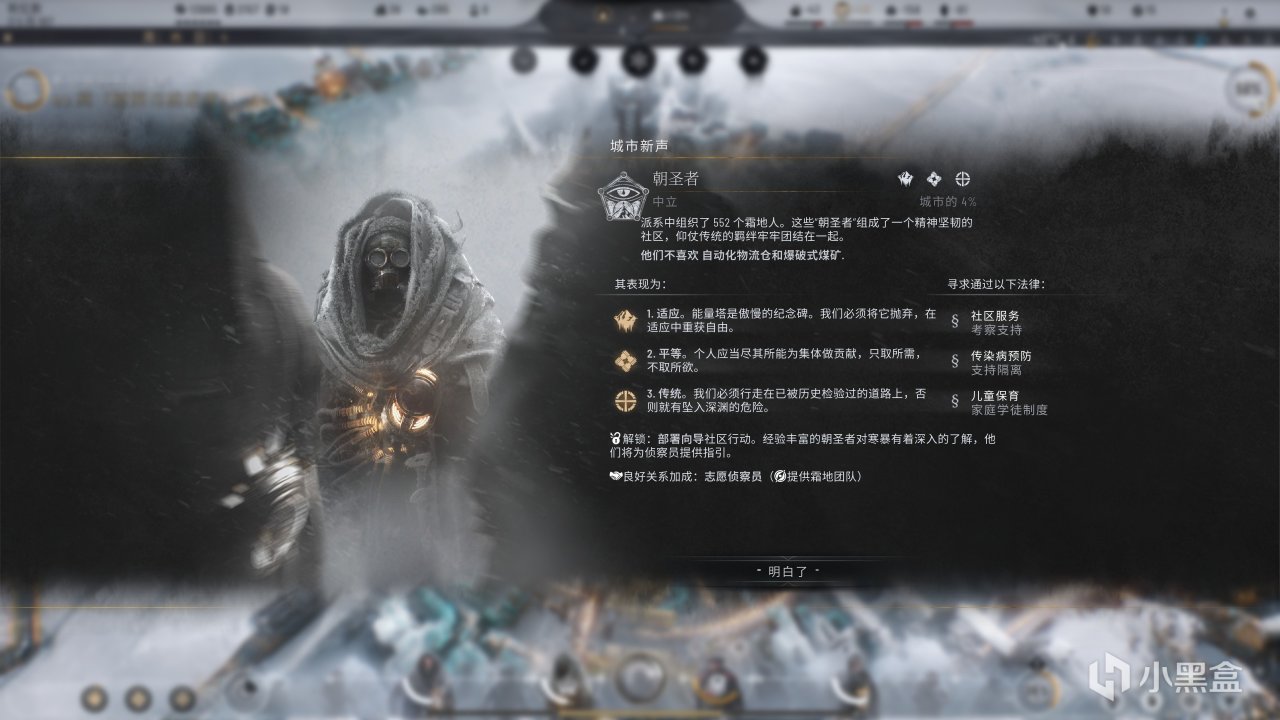

在本作中,隨着人口數量的暴漲,各路刁民也都找到了自己的志同道合之人,有了自己的組織、凝結成了各種黨派:

對待冰雪的威脅,新倫敦人決定得憑藉着科技的力量征服這一切,讓惡劣環境看看究竟誰纔是這個星球的主人;而象徵着探索與環保的霜地人則覺得這一惡劣環境是人類所無法用蠻力去征服的,人類唯一存活的可能性僅有努力適應它並進一步保護環境防止其惡化這一條路可以走。

在這意識形態幾乎對立的兩個黨派之中,又有着不少居民選擇了走向更暴烈的極端。面對霜地人對於污染較高的科技的反對,出自新倫敦人的秩序衛士選擇了專制與武力鎮壓來保全大局;而與之相對應的,脫胎於霜地人的朝聖者則成了完全意義上的環境衛士,近乎宗教化的他們不認可任何將會給環境帶來進一步損壞的科技發展——呵!這不是維多利亞嗎?我冰汽時代呢?

但不同於需要我們大力扶持與想走的統治路線相關的黨派的維多利亞,本作並不需要太多的革命與流血。畢竟兄弟鬩於牆外禦其侮,要是在末世裏還得優先窩裏**那就很難保證大多數人的生存了。

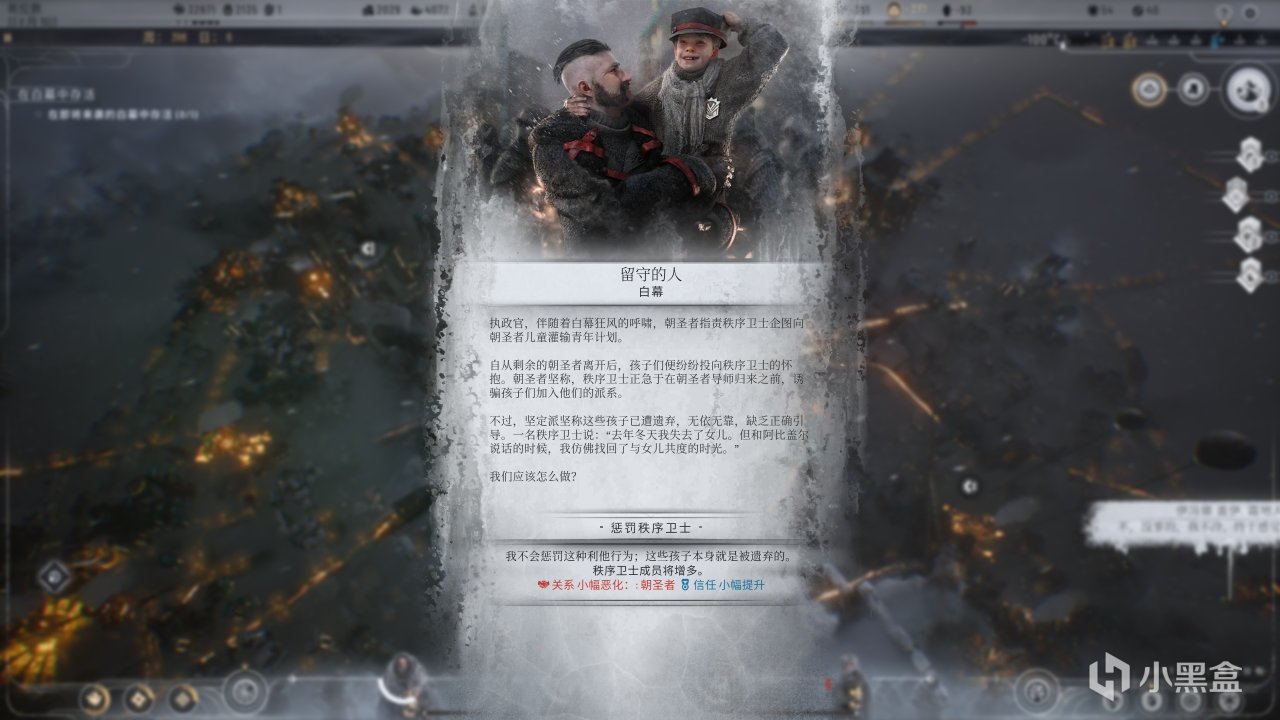

於是乎,執政官變成了變成了得一碗水端平的保姆,與其選擇自己傾向的一個政治路線,還是讓各個幫派之間相互牽制更有性價比。這家孩子不高興了?趕緊通過一個他們提議的法案哄哄;那家小孩又有點飄了?收點暖券給他潑潑冷水。要是這孩子氣性大實在壓不住,那乾脆扶植它對向的黨派建立其武裝機構,一顆糖哄不好,一個大逼鬥自己就老實了。

正如我在開頭所言,我一直沒能理解爲什麼在一代中如此惡劣的環境下竟會有如此多的暴民選擇抗議。我原以爲在把目光從一個個的民衆身上轉移到更大體量的黨派的本作中,這一問題將更難得到解答,但恰恰相反,本作用更多對於居民的具體描寫,實現了規模更大、落筆更細的羣像畫。

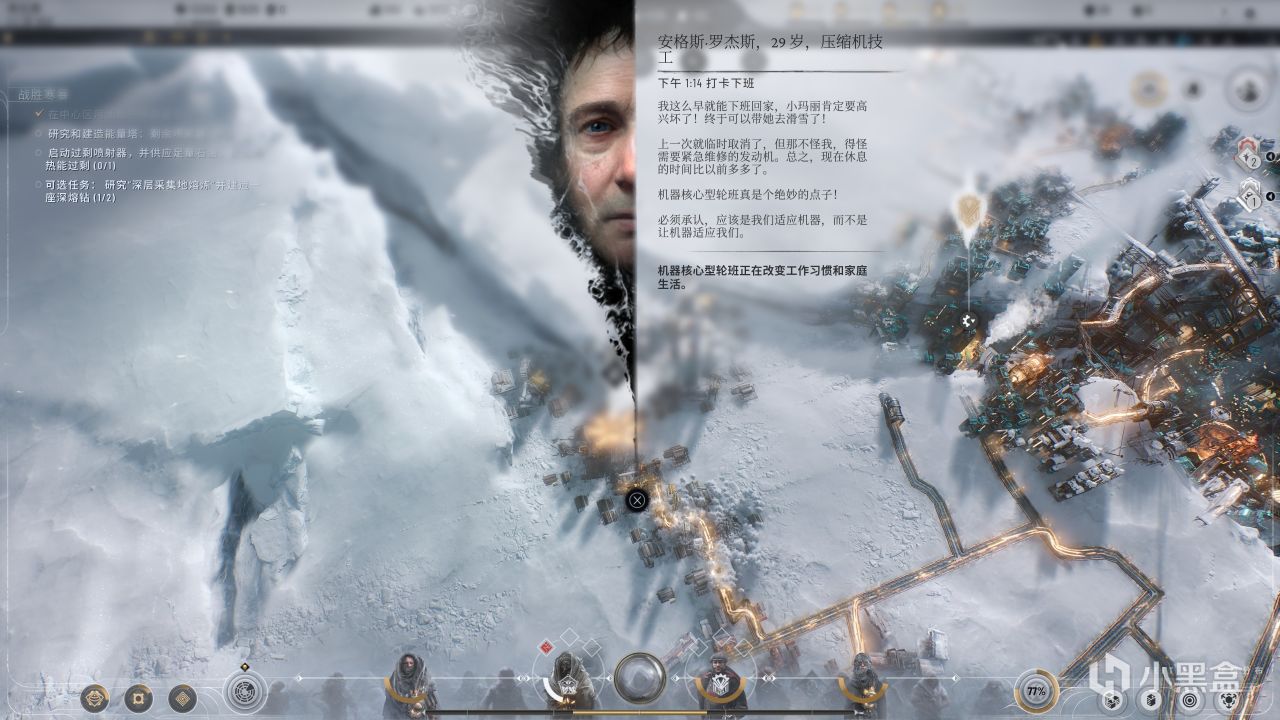

我原本以爲沒人會希望自己的孩子在無人看管的工作時間自由散漫,於是我通過了“家庭學徒”的法案,讓每個孩子都跟隨自己的家長去學習生活技能。直到有一位父親抱着孩子過來哭訴自己的兒子擁有着無與倫比的天賦,絕對不應該在其他工作的限制下變成仲永;

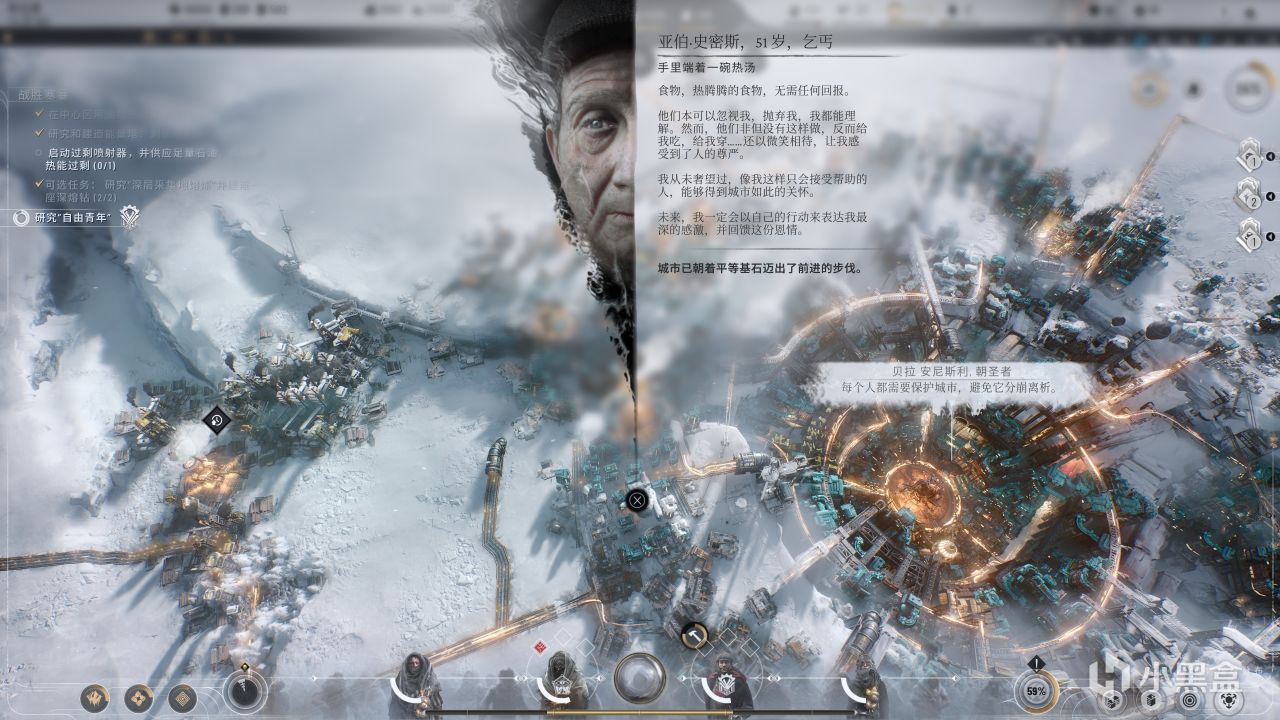

我原本以爲某個法案的通過只是爲了安撫某個對我有意見的派系,某種科技的研究也只是爲了讓某個派系更加歸順於我。直到一個51歲的老乞丐捧着一晚寶貴的熱湯,找到我感恩戴德:“我從未想到自己一把老骨頭了還能如此得到城市的關懷”。

在前作中也存在着這樣對於次要事件的描繪,但是更多的,是藉助傳統的道德拷問把玩家架在火上烤,強迫玩家在生存與人性之間做出自己的選擇。本作中的次要事件就有了更爲細緻化的個人傾向描寫,你做出的每一個決策、通過的每一項法案、研製成功的每一種科技、城市究竟是更公平還是更效率……藉助次要事件的描繪,你的所作所爲都有了最爲直觀的反饋,百姓究竟在你的統治下過着一段怎樣的生活,在本作中終於可見一斑。

尾聲

對於像本作這樣的戰略模擬遊戲來說,續作往往是相當好做的。

很多作品建立起了IP的影響力,打好了遊戲的口碑,在續作上就選擇沿用前作的玩法設計,用一段發生在新土地上的新故事來將前作的傳奇續寫下去。但冰汽時代不同,本作除了世界觀與前作一脈相承之外,幾乎是大刀闊斧般的對玩法設計進行了全方位的改動,也成功交上了一份讓所有玩家都能眼前一亮的出色答卷。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![【12.8】]冬促搶跑中,30款史低佳作龍道推薦!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/07/6b8d62781c54c5fc83e8b9d640eb877b.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)