12代、13代酷睿的巨幅提升,讓我以爲intel從此不會在擠牙膏的時候。14代酷睿的橫空出世,用再次證明了DIY永恆的真理:牙膏可能遲到,但是永遠不會缺席。(哭)

這次有幸提前摸到了14900K和14700KF,本次先給大家實測一下14900K的性能、功耗以及發熱表現(順便對比13900K)。14700KF的內容,稍後爲大家帶來。U不是intel給的,內容非常主觀,大家放心食用~

14代酷睿升級了什麼?

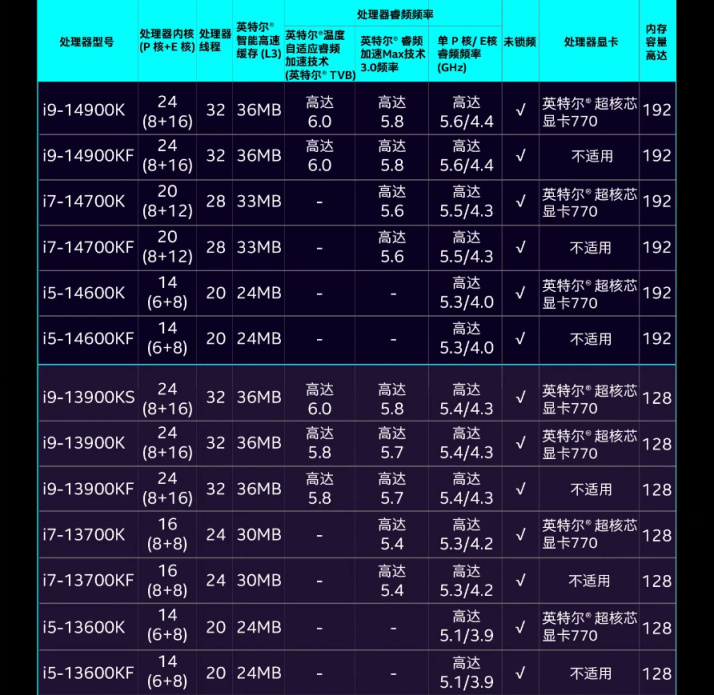

整體而言,13代→14代的“牙膏”,明顯要比前兩次升級縮水了不少啊。除了14700系列,相比前代增加了4個E-Core。14900系列與14600系列的升級,僅有200MHz的頻率而已。

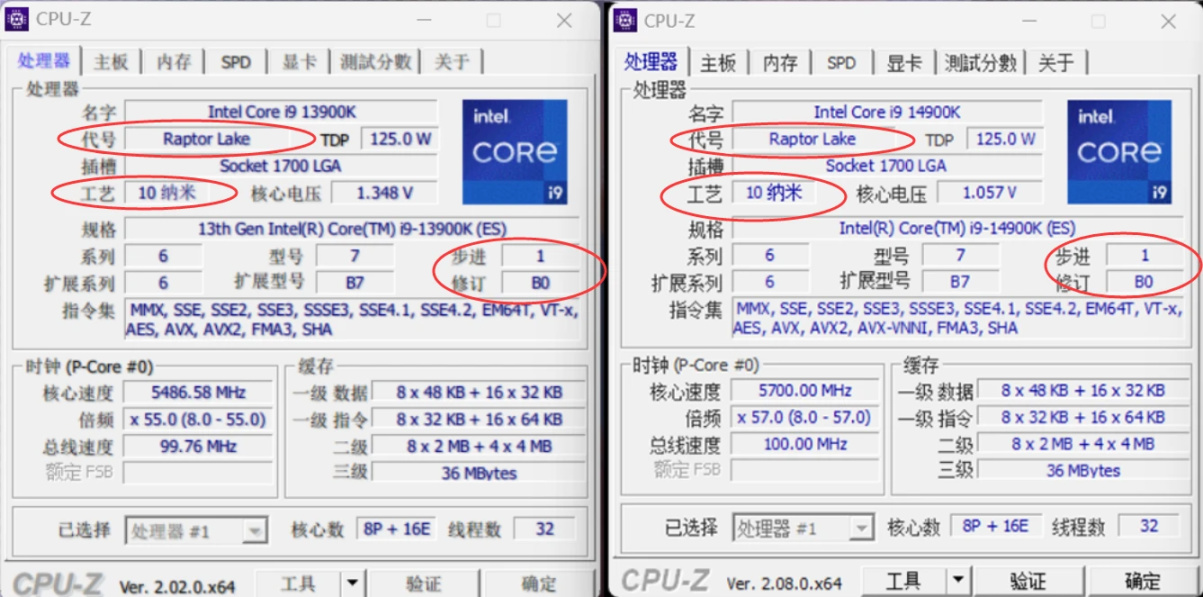

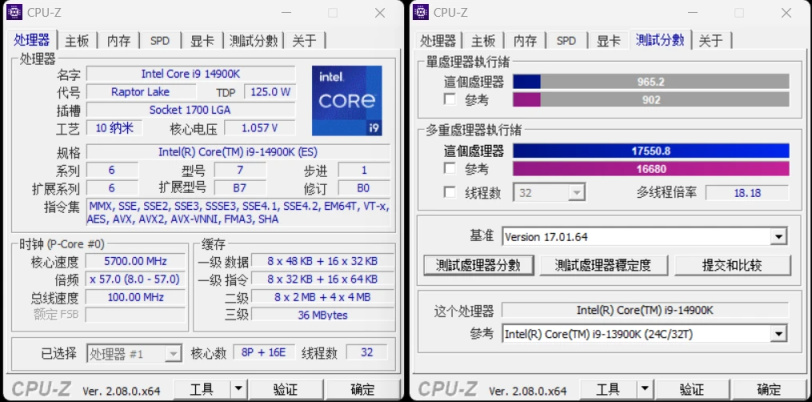

從CPU-Z的識別信息來看,14代酷睿不僅核心代號和工藝沒有任何變化,甚至連步進版本都沒有做任何升級,13代酷睿優秀的基因得到了完整的保留。縱觀整個半導體歷史,這麼大幅度的良心升級,絕對是極爲罕見的。

主板規格的升級

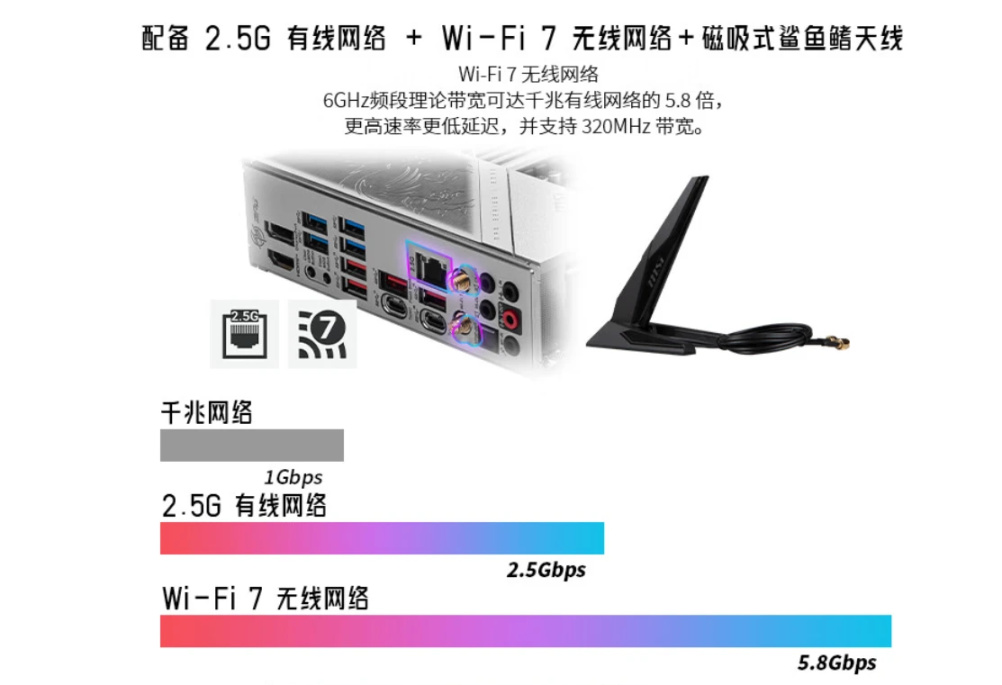

主板方面,早先發布的600系列和700系列主板,可以通過升級BIOS支持14代酷睿CPU。而與14代酷睿一同到來的,全新的700系列主板,則帶來Wi-Fi 7、藍牙5. 4和雷電5的支持。

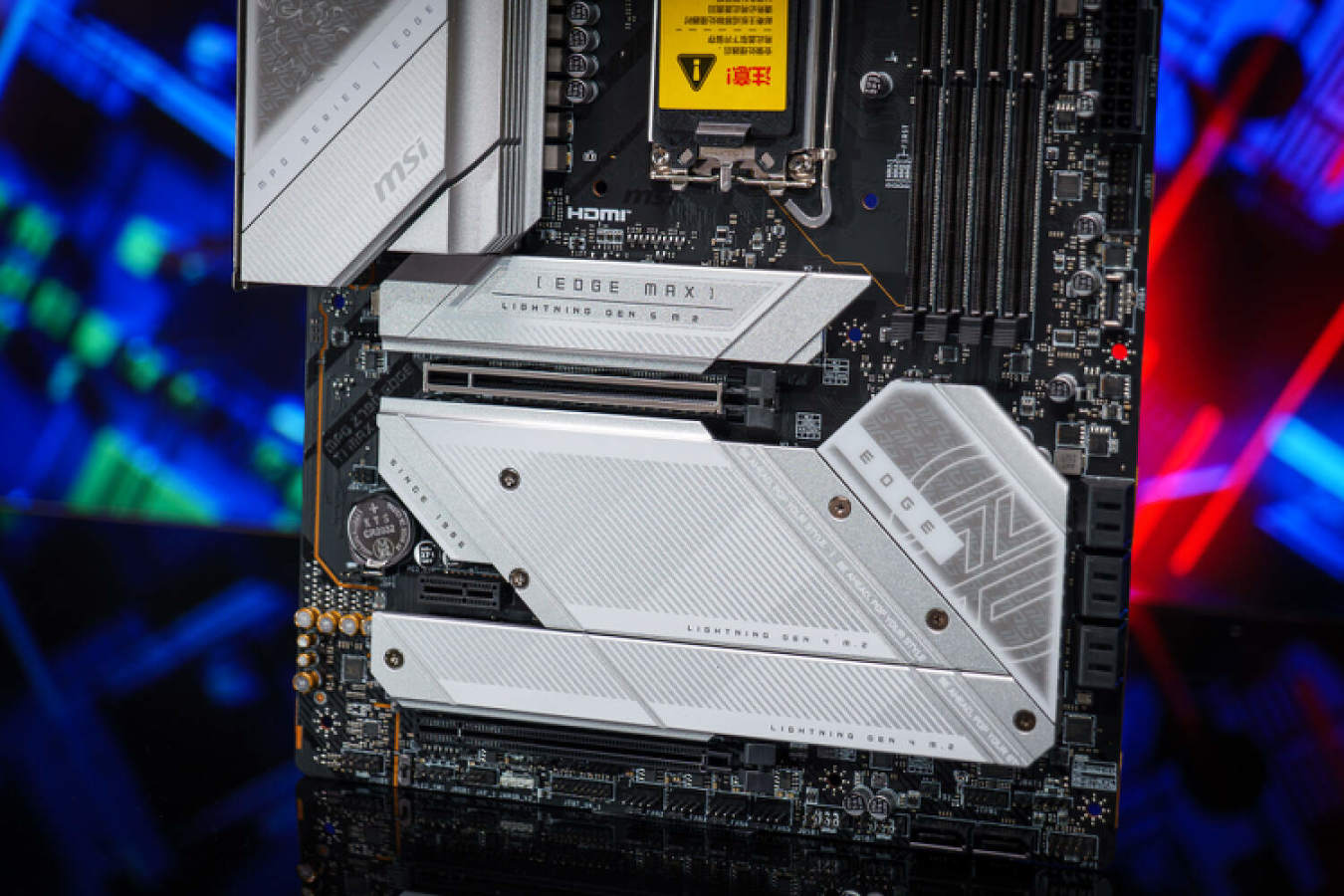

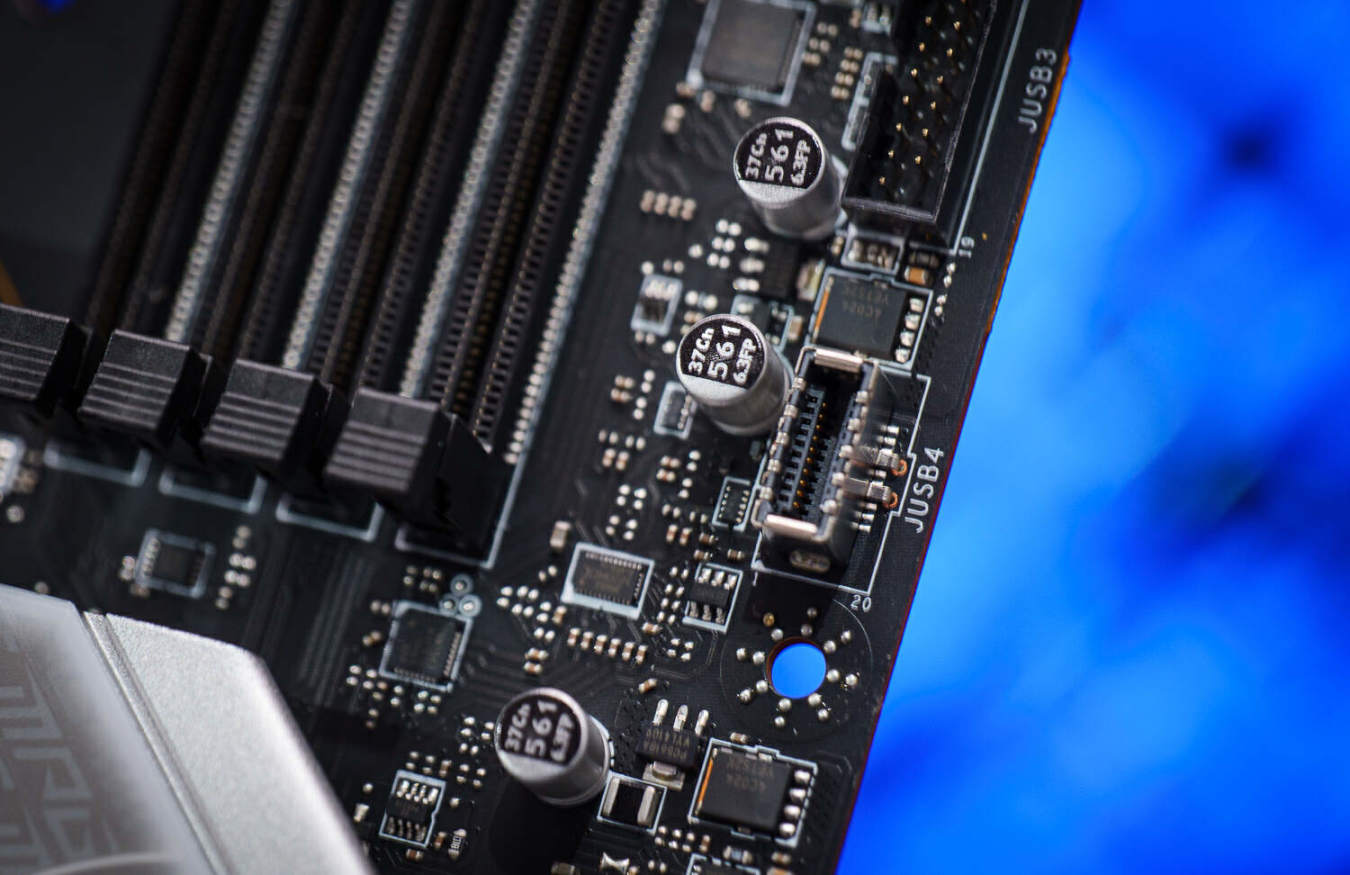

微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI

本次測試使用的微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀鋒鈦主板(下簡稱Z790刀鋒鈦),就是本次與14代酷睿一同到來的全新主板。對比老款Z790刀鋒,雖然價格貴了200元左右,但是整體規格和顏值細節卻得到了進一步的提升。

Z790刀鋒鈦的供電RGB部分和整體的散熱馬甲,相比老款做了比較大的調整,去掉了花裏胡哨的點綴部分,主板整體看起來更加沉穩大氣了許多。2塊碩大的供電散熱由一根熱管貫穿,掂量了一下非常有分量。作爲第二代 Z790 主板,MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 對 DDR5 內存進行了佈線和 BIOS進行了優化,內存超頻能力從之前的 7200MHz 躍升至 7800MHz 的水平。還新增了內存超頻模式:EZ Memory OC,該功能可最高提升 5%~25 的內存帶寬,並降低至多 14% 的內存延遲。

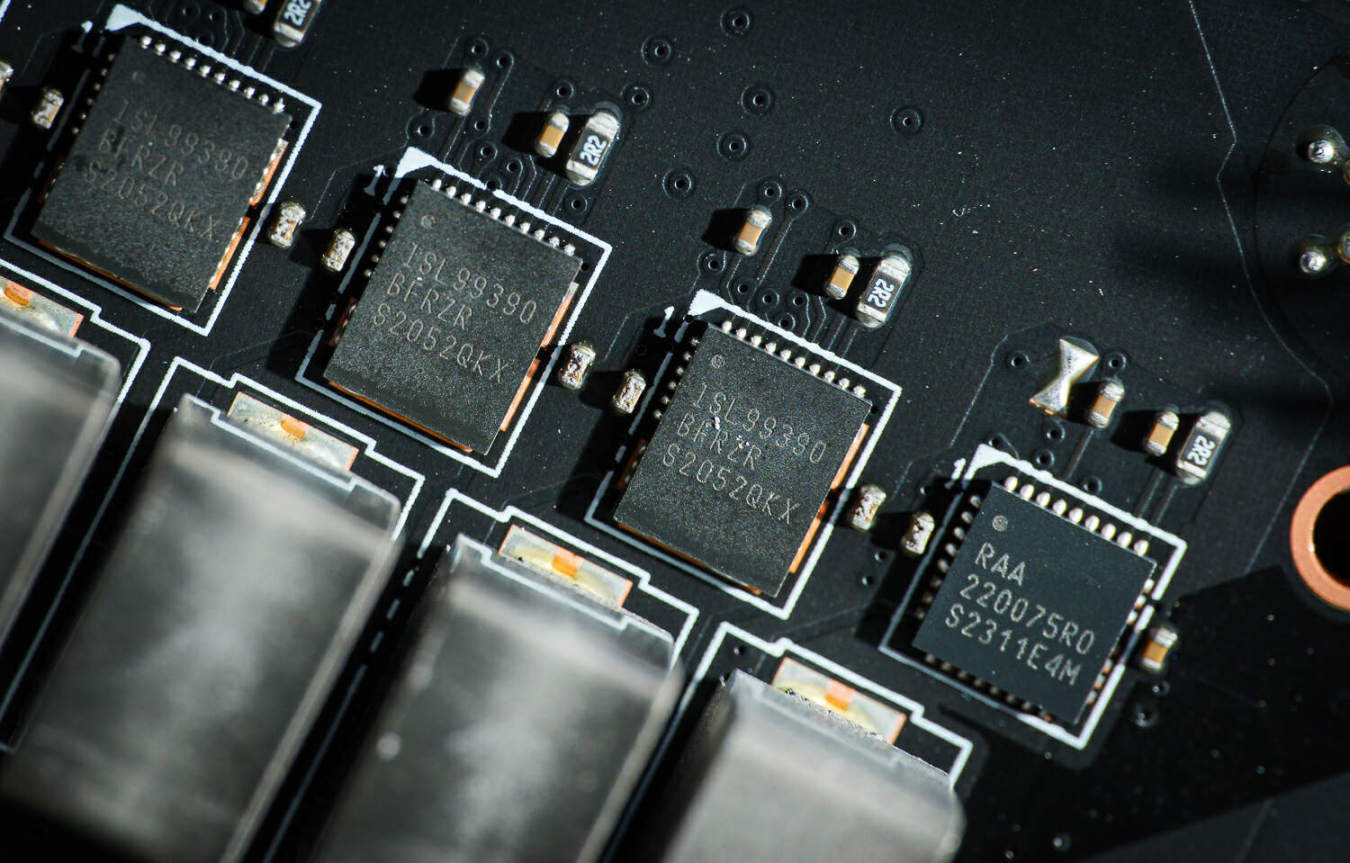

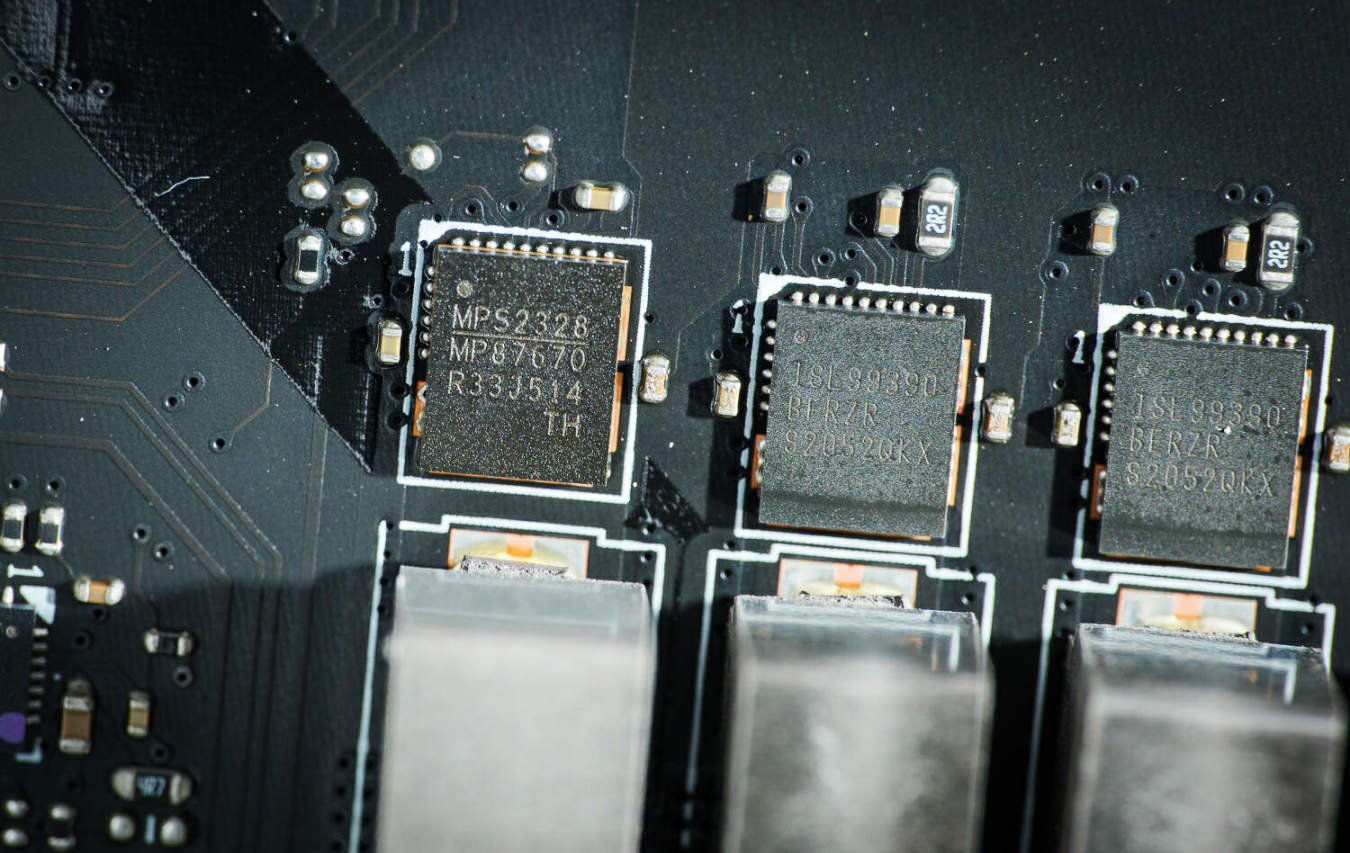

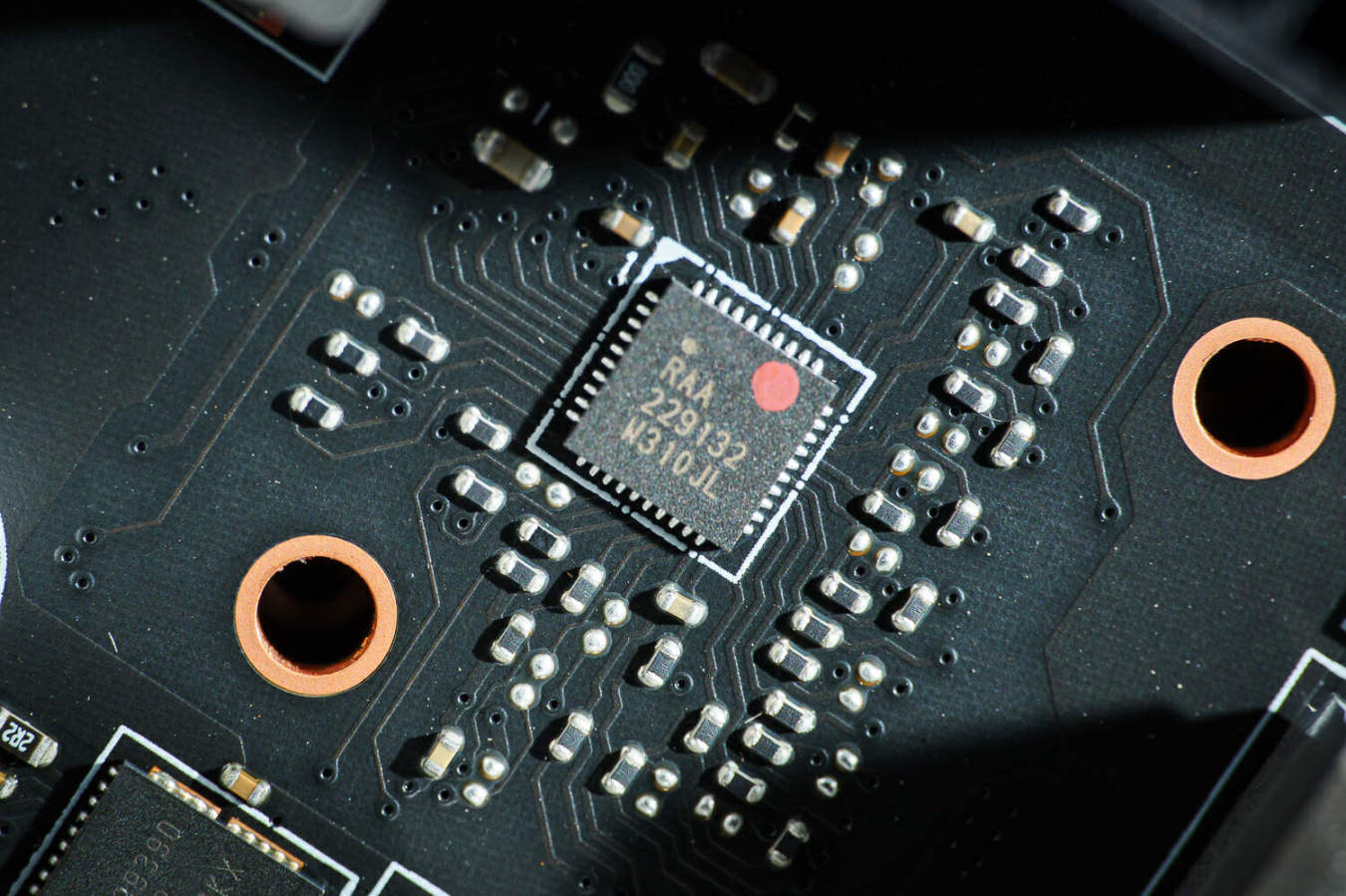

供電方面Z790刀鋒鈦採用的是16(90A)+1+1相的供電方案,其中16相是服務於CPU VCORE,MOSFET使用的是ISL99390 每顆可以提供90A供電能力,核顯一相使用的是RAA220075 可以提供75A的供電能力。處理器的SOC供電有1相,使用的是MPS的MP87670,可以提供80A的供電能力。供電PWM是Renesas RAA229132。

擴展方面,靠近CPU的 M.2插槽爲PCIe 5.0 x4 22100規格,老款刀鋒Z790這個接口爲PCIe 5.0 x4 速率,所以如果你後期計劃升級PCIe 5.0 SSD的話,那還是升級成Z790刀鋒鈦吧。顯卡接口下方的4組M.2插槽,均爲PCIe 4.0 x4 2280規格。其中有一條額外支持SATA協議。PCIe接口方面,除了PCIe 5.0 x16規格的顯卡插槽外,主板額外配備了1條PCIe 4.0 x16擴展插槽(實際帶寬x4),以及一條PCIe 3.0 x1 插槽,用於擴展外圍設備。

不知道大家有沒有注意到,靠近CPU的SSD馬甲上沒有螺絲孔位。因爲這個馬甲,微星使用了特殊的磁吸式結構,免螺絲即可輕鬆拆卸,希望未來能所有SSD馬甲都能做成這種面螺絲的,拆起來真的方便太多了。

USB接口方面,Z790刀鋒鈦的後置面板上配備了10個USB接口:1個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口,帶寬20Gbps ;5個 USB 3.2 Gen 2接口 (4 x Type-A + 1 x USB Type-C),帶寬10Gbps,以及4個USB 3.2 Gen 1 Type-A接口。

網絡方面,Z790刀鋒鈦配備了2.5G有線網卡,和WIFI 7無線網卡。

其他接口方面,在24Pin電源旁邊有1個USB 3.2 Gen 2的前置接口,擁有 10Gbps傳輸速率。主板上雖然沒有直接板載USB 4接口,但是主板上預留了USB 4的接針,可以使用MSI USB4 PD100W 擴展卡擴展USB 4接口。

主板還配有Debug燈,簡易 LED 燈控制開關。後置面板上配有CMOS清除按鈕以及免CPU一鍵升級BIOS的功能按鈕。

其他配件

光威 神策DDR5-6800 32GB(16GBx2)套裝

這套內存標稱XMP頻率/時序爲:6800MHz 34-45-45-108,默認的規格就比較高了。由於使用的是海力士A-Die顆粒,所以還具備非常不俗的超頻潛力,我用它在Z790刀鋒鈦上超到過7800MHz,還是非常猛的。

這款內存的散熱馬甲也非常良心,內置了銅均熱板,鋁甲銅骨相當有分量,整體要比常規馬甲內存重很多。這種高頻內存散熱壓力是非常大的,所以內存散熱馬甲非常重要,如果你不想上主動散熱的話,建議選這種散熱馬甲用料足的,同時讓機箱能夠照顧到它即可。

ROG 龍神3代 360水冷

規格提升不夠,那就讓超頻來湊。與14代一同到來的,還有intel全新AI超頻助手。雖然超頻難度降低了,但是代價是什麼呢?當然是驚人的發熱量!原先的極限溫度牆是107℃,現在你可以在BIOS中,把溫度牆修改爲115℃了。你已經可以開始想象14900K的發熱量了,最後我們會詳細測試14900K的發熱和功耗表現,着急知道結果的朋友可以滑倒最後一項測試。

14900K即使是不超頻,滿載溫度都能讓絕大多數360水冷喫不消,如果你想要長時間、高負載的運行,一個靠譜的360水冷必不可少。大部分360的熱設計功耗都是280W左右,這顯然是壓不住14900K的,ROG的龍神3代是少有能壓住300+W大火爐的水冷。

ROG的龍神3代使用的是Asetek第8代水冷方案,冷排、冷頭的尺寸更大,水管更粗。冷頭裏還內置了一個VRM風扇,轉速高達5000+rpm,可以爲供電、內存、SSD輔助散熱。

全新升級的3.5吋屏幕,不僅更加清晰,刷新率也更高,讓動態效果更加流暢。不僅可以配合驅動實時監控CPU溫度等各項狀態,也能自定義顯示各種個性動畫。

創新的磁吸式風扇設計,風扇之間無需接線,直接通過側面的磁鐵和金屬觸點進行串聯,安裝簡直不要太輕鬆了。

理論性能

廢話不多說,直接上圖。

CPU-Z,對比軟件自帶的13900K成績,14900K的單核相比13900K提升了7%左右,多核成績提升了5%左右。

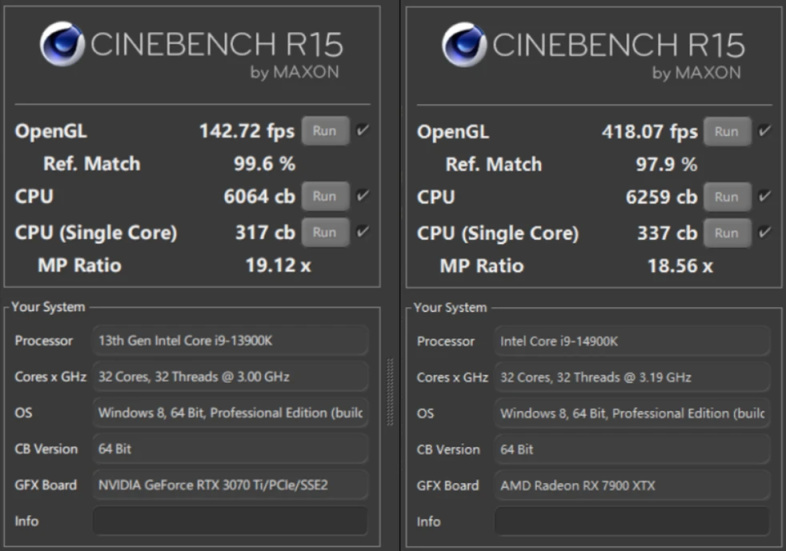

CineBench R15是基於Cinema 4D的渲染性能測試軟件,R15屬於比較老的版本了,對多核心支持不太友好。14900K相較於13900K,多核提升了3%左右,單核心提升了6%左右。

CineBench R20相比R15改變很大,對多核支持更加友好,多核性能能夠更加精準的得到測量,14900K相較於13900K,多核提升了4%左右,單核心提升了7%左右。

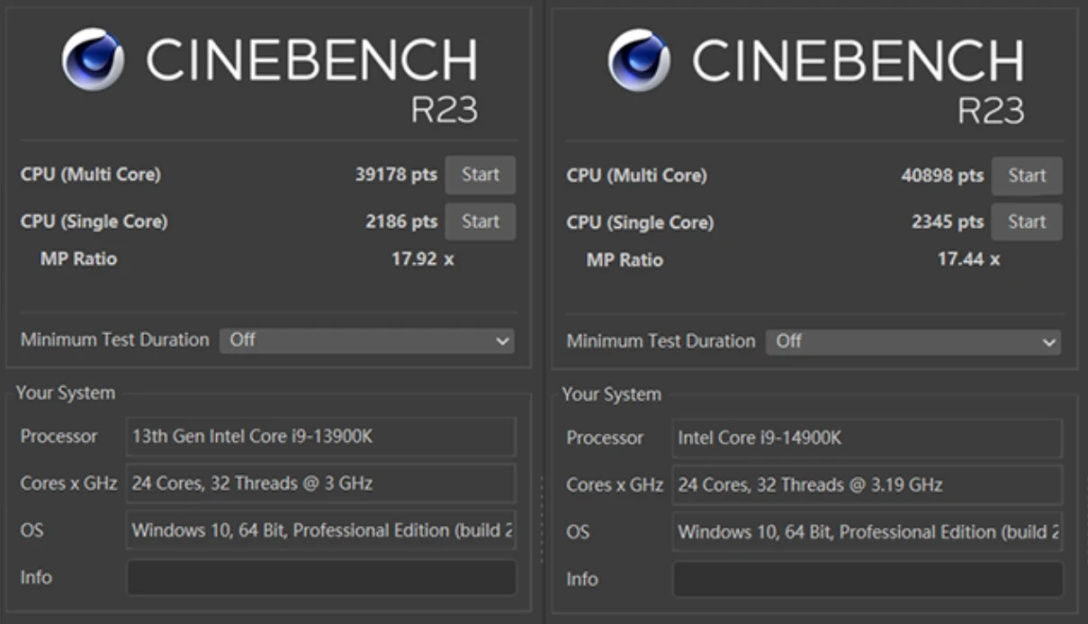

雖然CineBench R23是R20的小改版,主要的改進就是加入了蘋果的M1系列的支持,雖然會用到少量的AVX指令,主要還是已SSE爲主,所以分差大部分情況下和R20基本一致。14900K相較於13900K,多核提升了4%左右,單核心提升了7%左右。

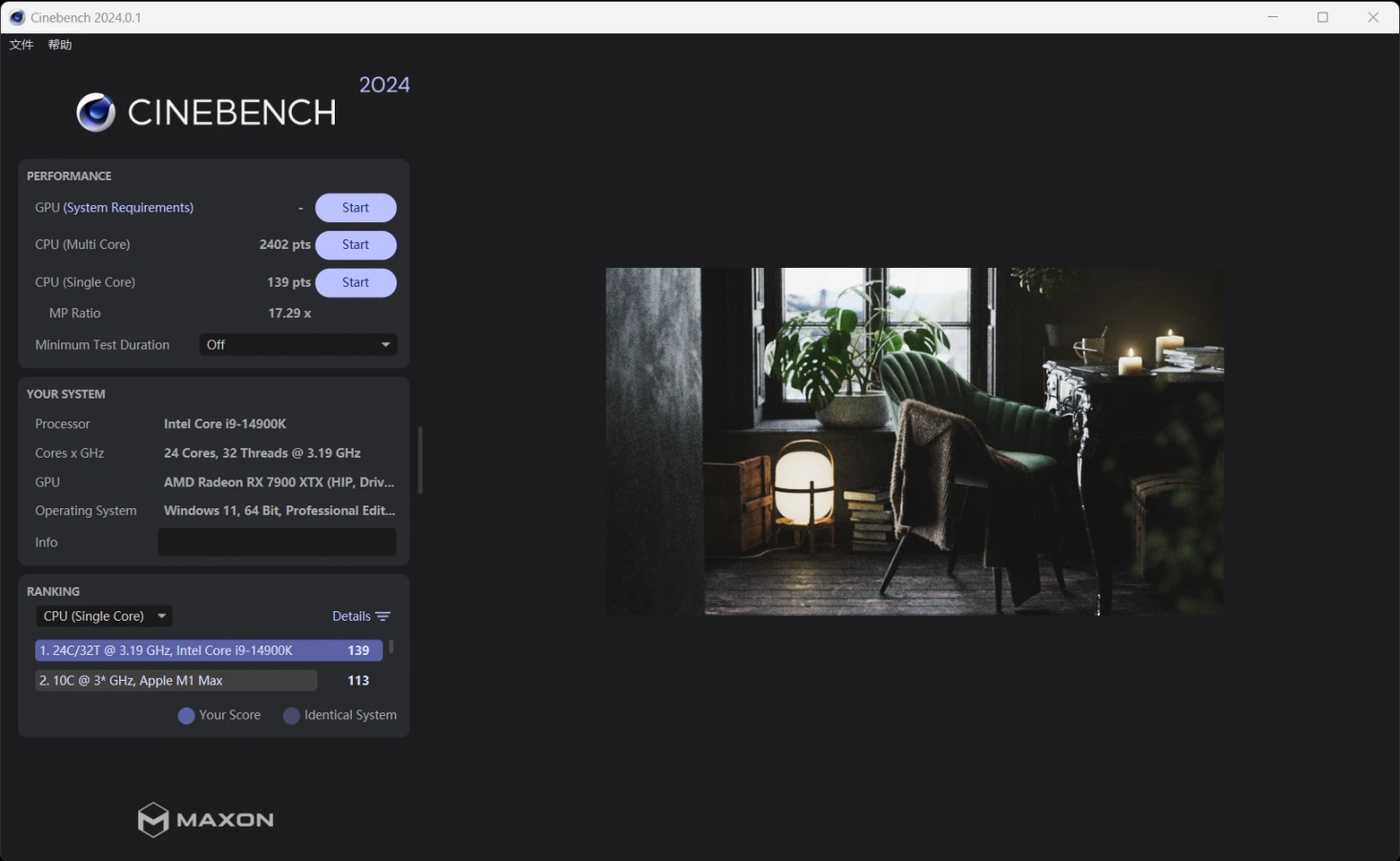

CineBench 2024 應該是Maxon近幾年變化最大的一版,放棄了此前的標準渲染器,改用Cinema 4D的默認渲染引擎Redshift,CPU處理器、GPU顯卡測試都是同樣的渲染算法、場景文件,確保一致性。手裏暫時沒有13900K了,所以這裏就不對比了。14900K單核心得分139,多核心2402。

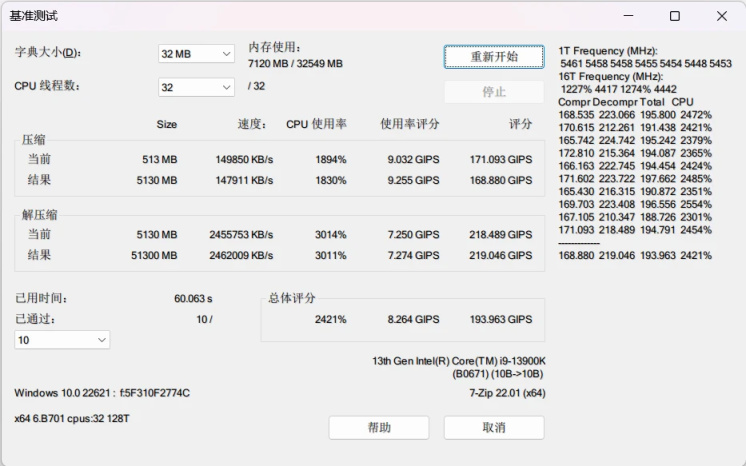

7-ZIP測試主要考驗的是緩存/內存的性能,13900K總得分194分,14900K 得分200分,分差大約3%。

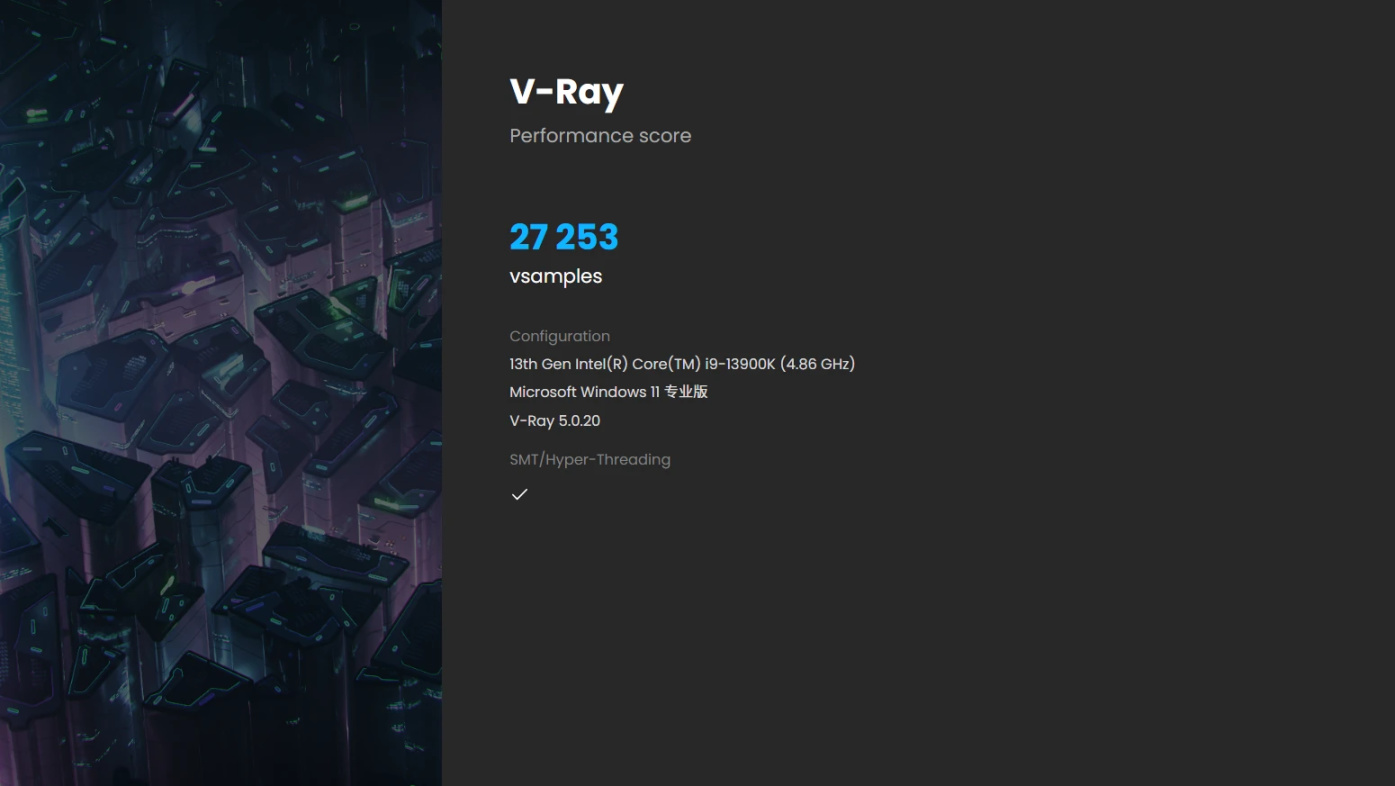

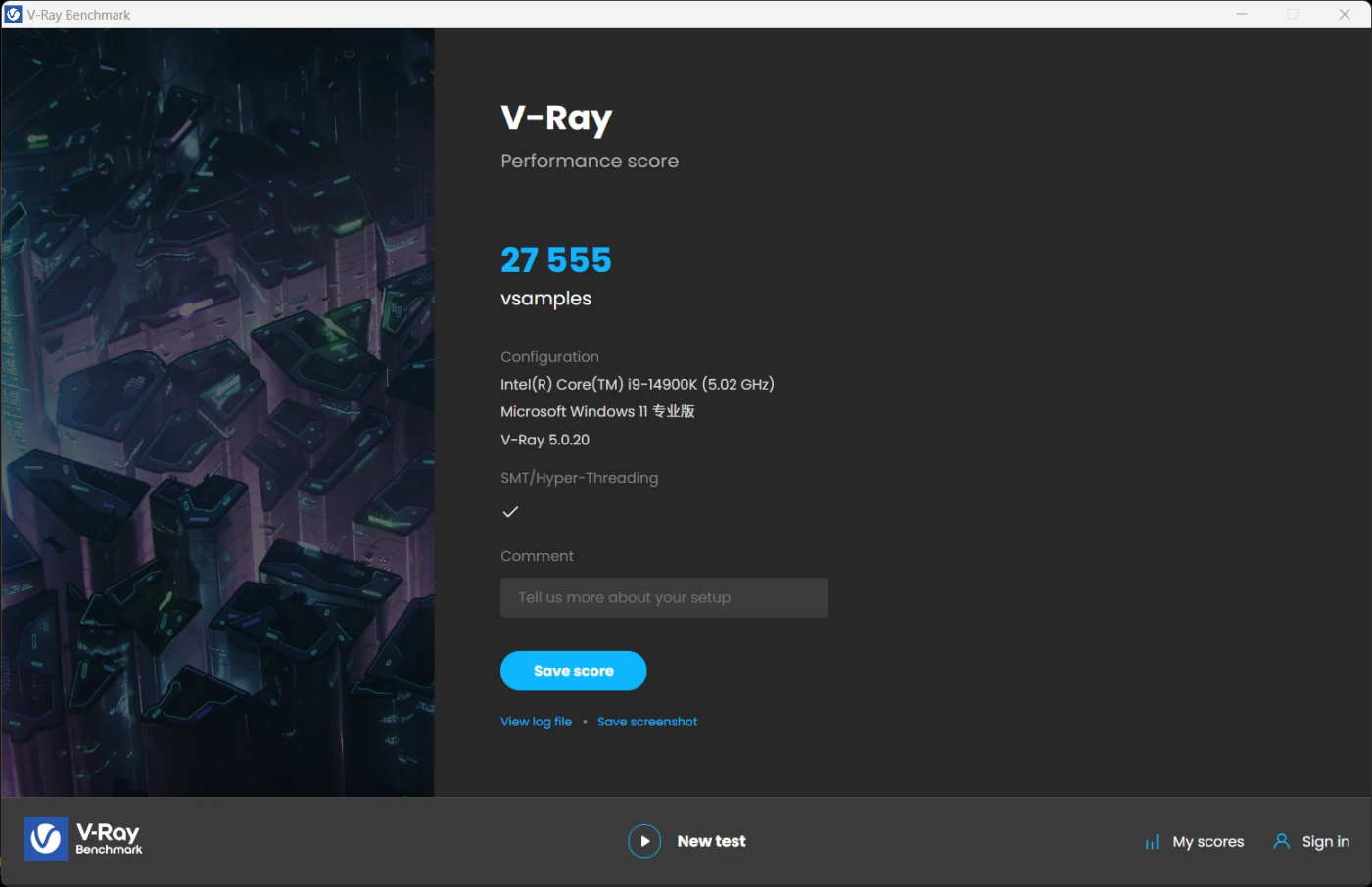

VRay是業界最受歡迎的渲染引擎之一,基於V-Ray 內核開發的有VRay for 3ds max、Maya、Sketchup、Rhino等諸多版本。V-Ray是一個對核心數、頻率都比較敏感的軟件了。但是14900K和13900K的分差依舊不大,僅有1%左右。

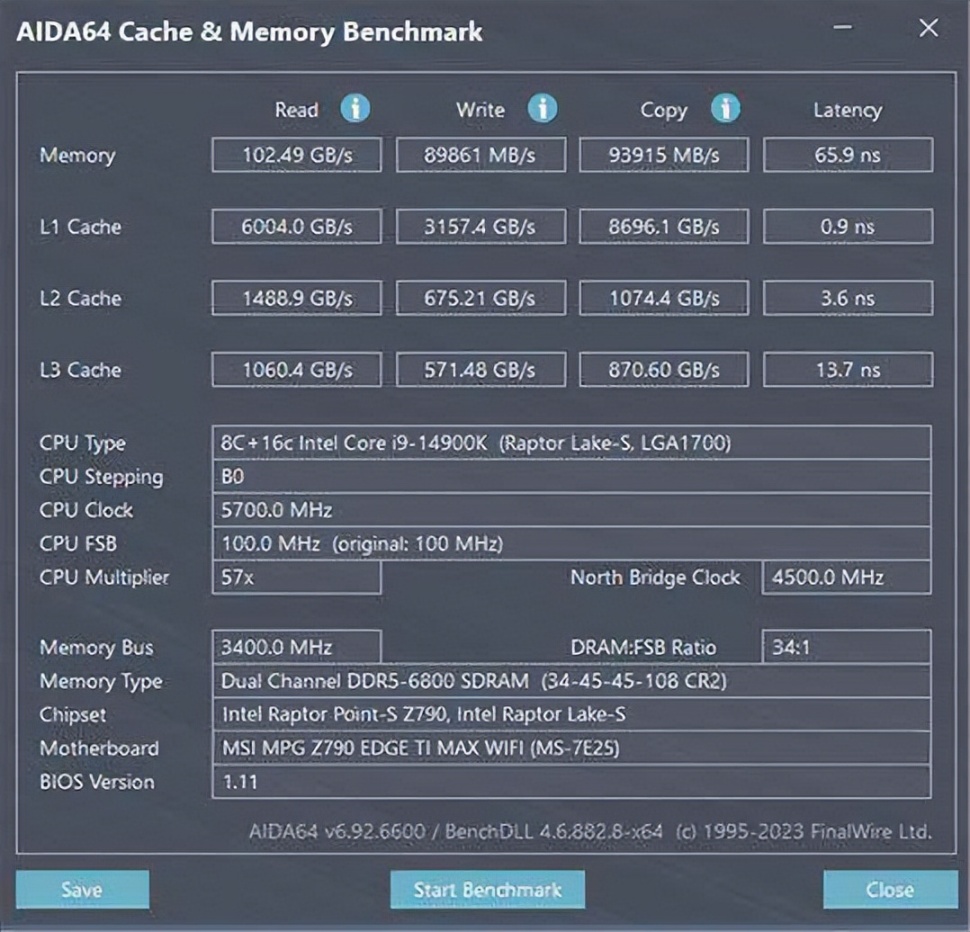

比較有意思的是,這對內存配合14900K在Z790刀鋒鈦上的跑出的延遲爲65.9ns,這個成績比我使用13900K配合Z790-E上跑出來的成績(69.1ns)要略好一點,這可能和新版Z790優化了內存性能有關。

遊戲性能

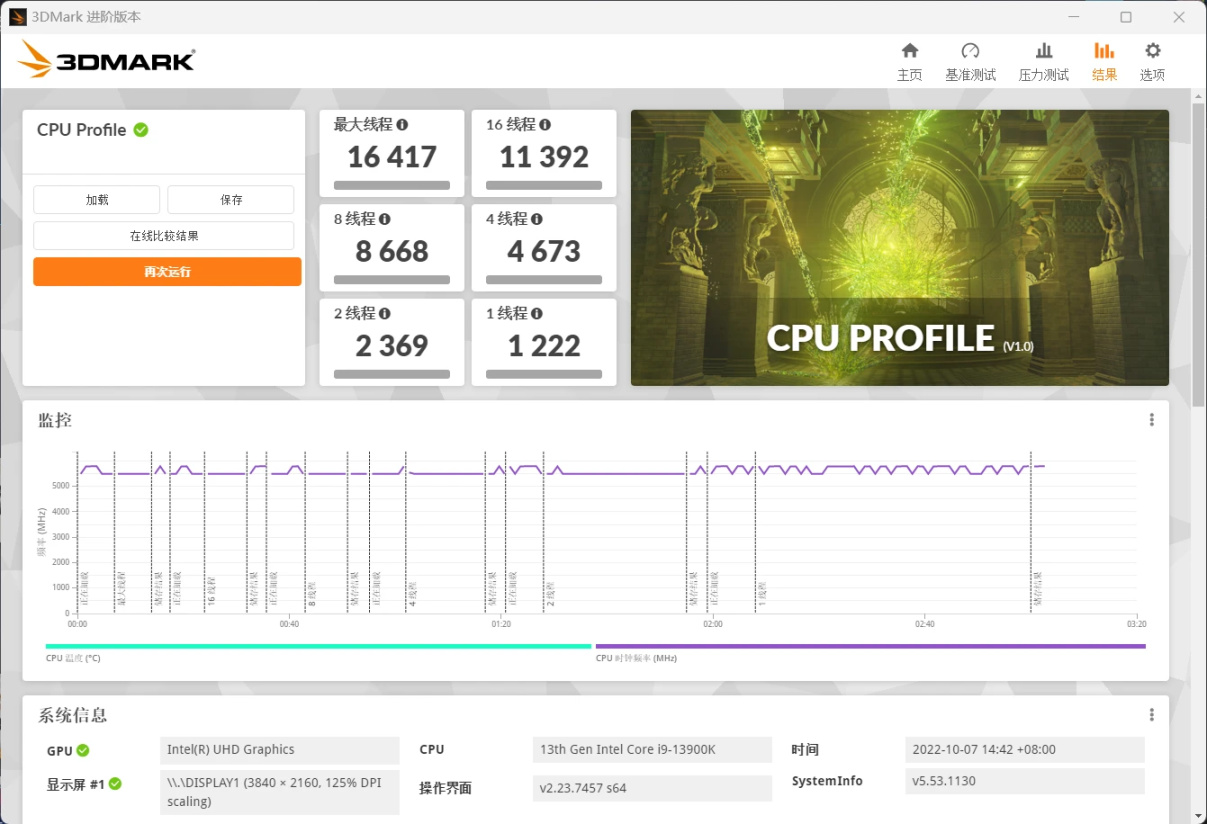

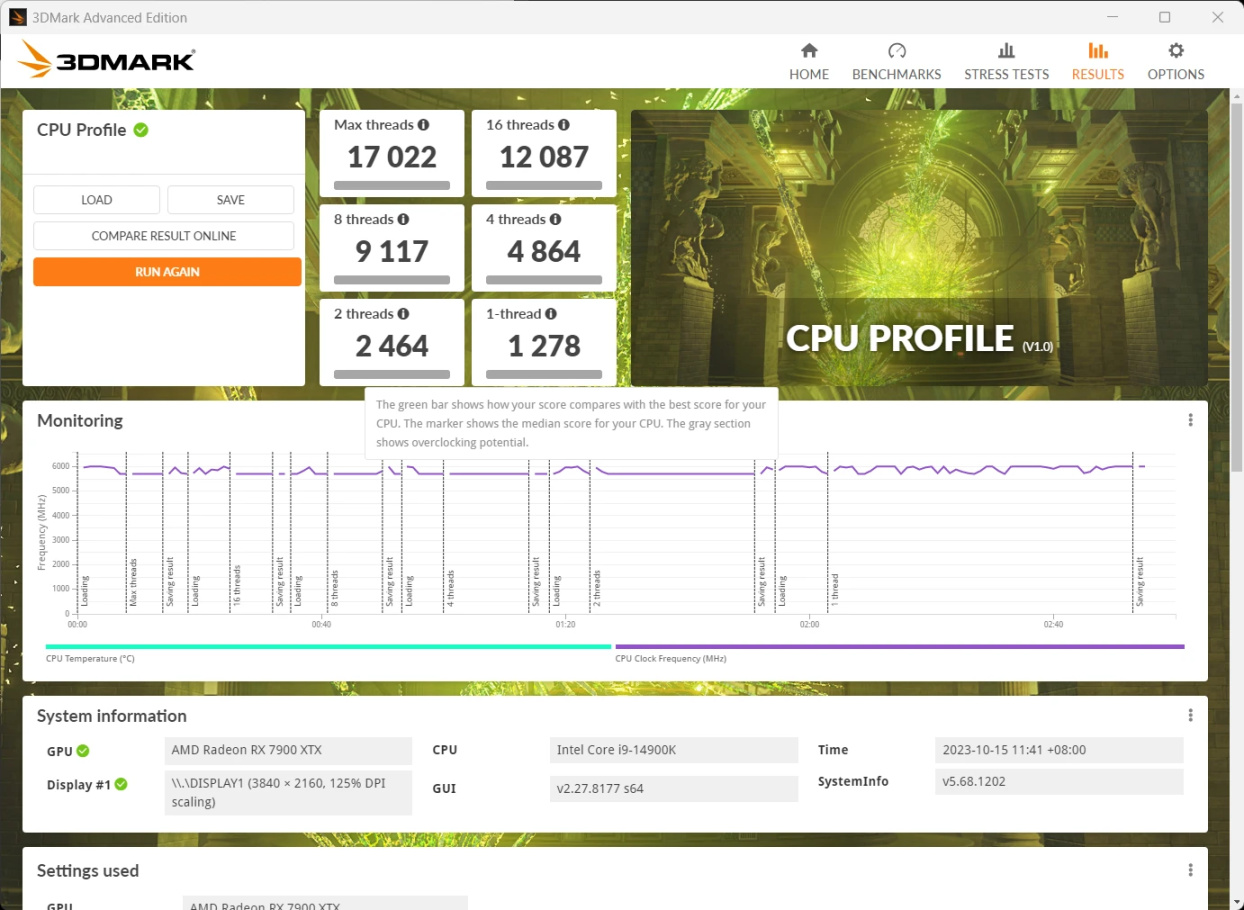

首先是3Dmark的CPU PROFILE測試,14900K(下圖)得分相比13900K(下圖)整體略高一點,分差在3% ~ 5%不等。

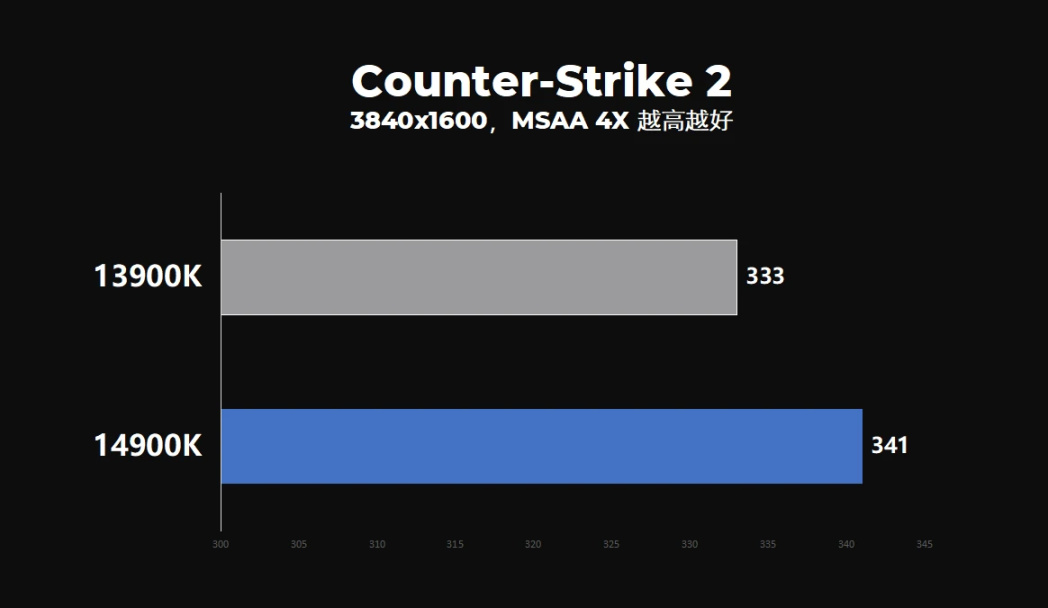

Counter-Strike 2終於擺脫了遠古的的DX9 API,使用了全新的DX11 API,現在對於處理器性能變得不那麼敏感了,14900K得分相比13900K提升了大約2%左右。

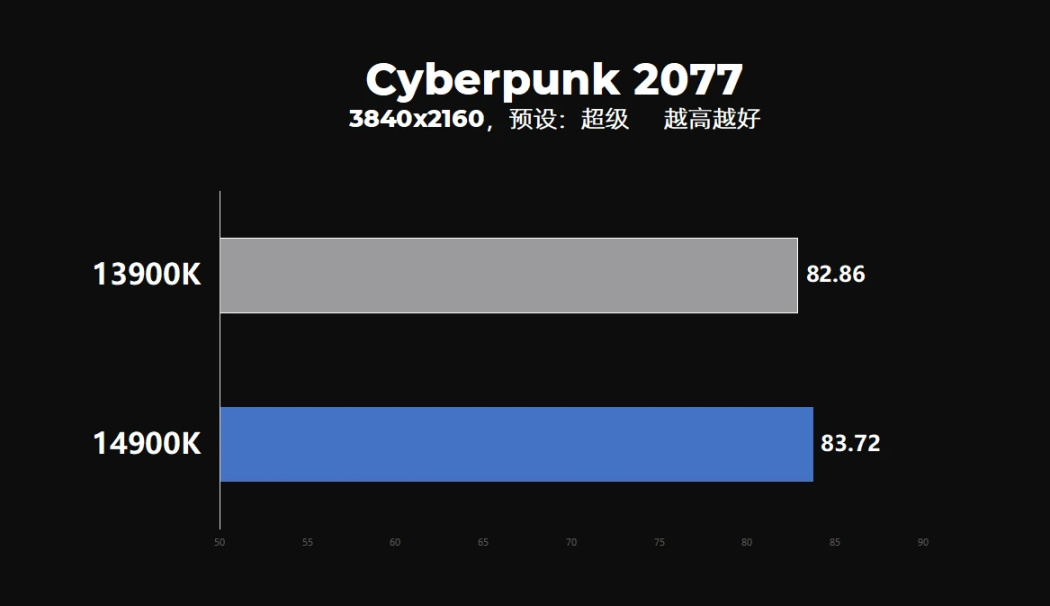

賽博朋克2077是市面上少有對多核心支持比較好的遊戲,但是由於規格過於相近,14900K幀數僅領先了13900K 1幀左右。

功耗與溫度

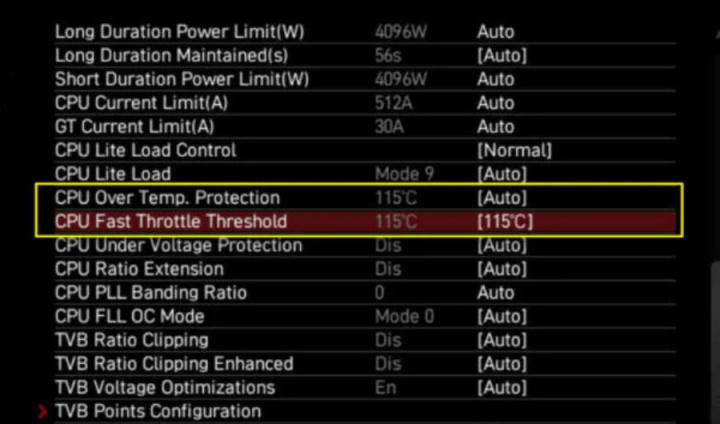

以上測試的成績,都是在BIOS中解鎖了溫度牆後測出的,如果使用默認模式,二者的性能差距會縮小至2-3%左右。如果你想要14900K不那麼容易撞牆降頻的話,可以在主板的BIOS中找到這2個選項,並把閾值設置爲115℃。當然,前提是你得有一個性能優秀的水冷。

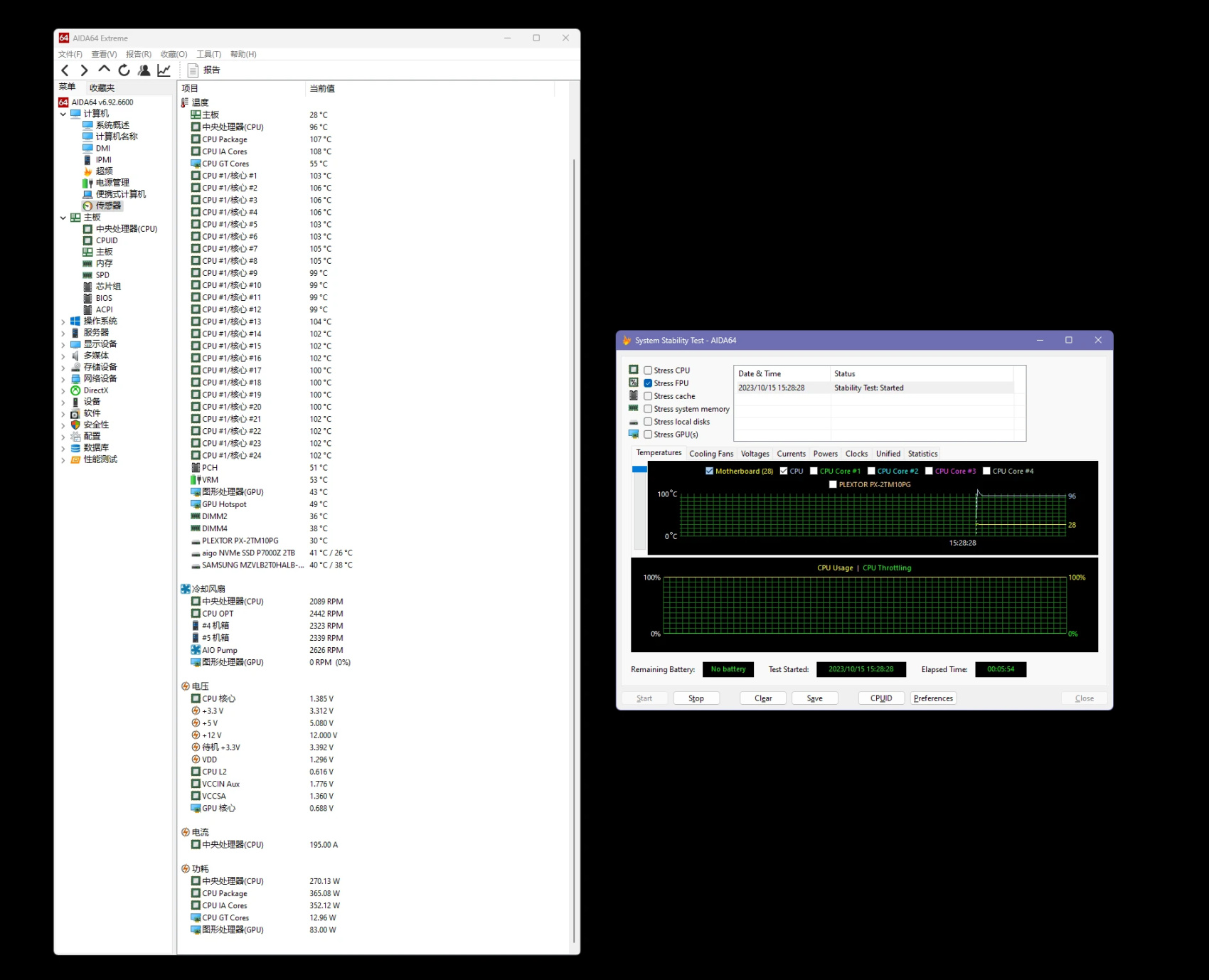

在解鎖溫度牆的前提下,單烤FPU就非常考驗各位的水冷和電源性能了。ROG 龍神3代在市售的360水冷裏,算是佼佼者中的佼佼者了,使用原裝風扇,可以把14900K壓在96℃左右。此時的峯值功耗可以達到驚人的360~370W。如果你的水冷散熱性能一般,14900K會瞬間破功,秒上110+℃輕輕鬆鬆。

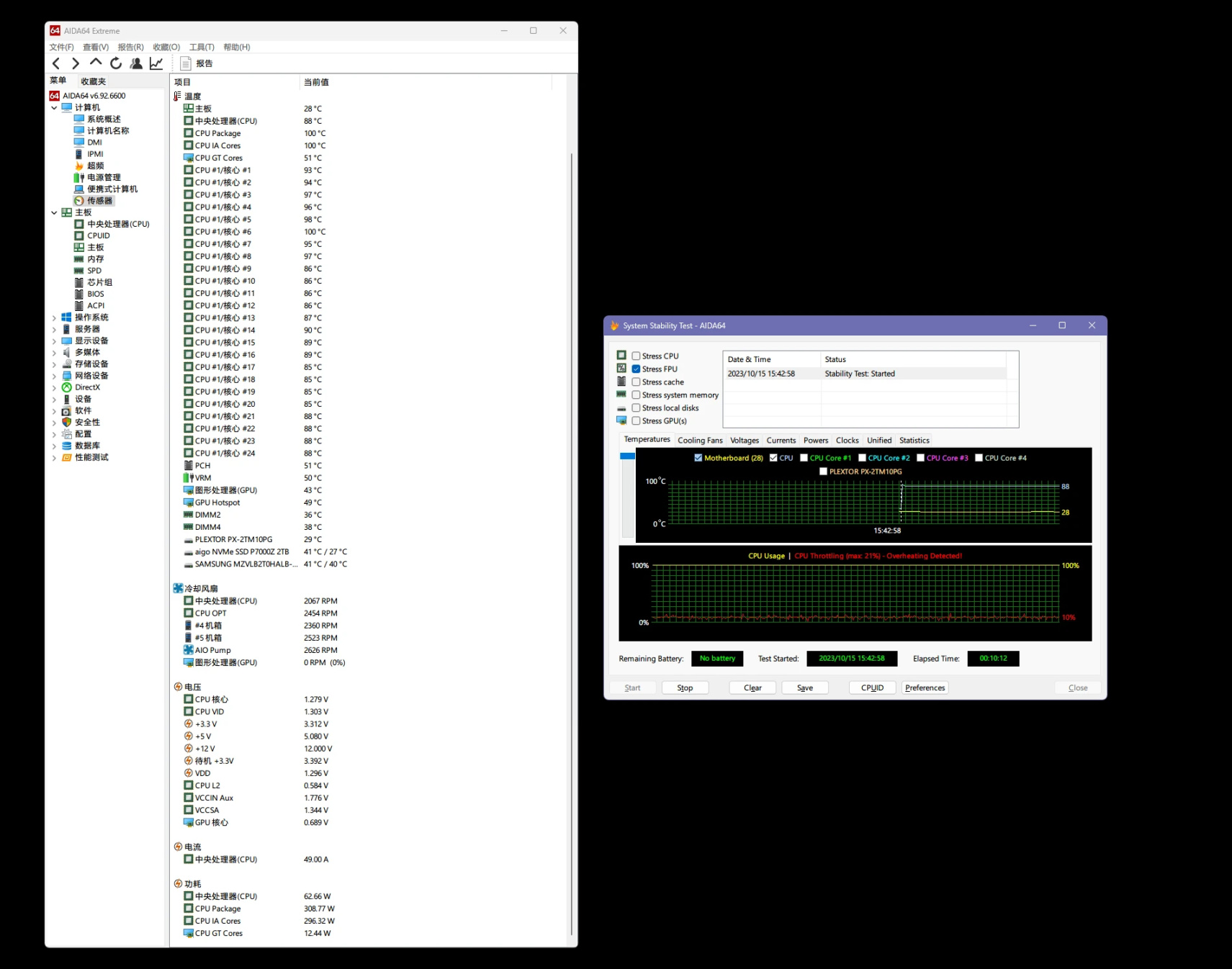

如果不解鎖溫度牆,默認的溫度牆爲107℃,此時單烤FPU ROG 龍神3代可以把14900K壓制在88℃左右,此時的峯值功耗爲300~320W。

不過需要注意的是,使用默認溫度牆設置,14900K極易撞牆降頻,如果不想14900K用起來和13900KS差不多的話,建議還是爲它準備一個好點的散熱吧。

最後

整體看下來,14900K相比13900K提升大約在5%左右,但由於其核心架構和工藝都沒有變化,所以同時也帶來了更大的功耗和更大的散熱壓力。如果你是生產力用戶,需要14900K長時間滿載運行,建議搭配質量上乘的主板、散熱以及電源,以確保其性能能夠充分的釋放,否則intel費心提升的性能,恐怕就被浪費掉了。

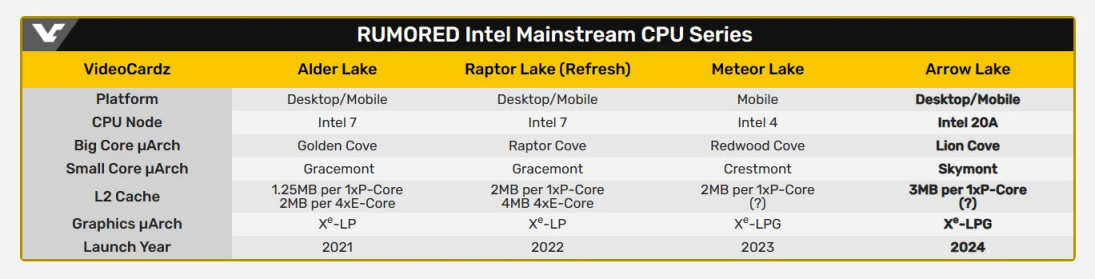

最後是一點購買建議,如果你使用的是12代或者更早的平臺,14代產品還是值得升級的啊,當然13代產品同樣值得考慮,目前13代和14代之間的價格差大約在500元左右,個人覺得這個價格差應該很快就會變小。如果你已經是13代酷睿用戶,個人覺得沒必要升級成14代,性能提升微乎其微,還會增加外圍設備的成本,持幣等待明年的Arrow Lake才更爲明智,下一代產品大概率會使用全新的架構和全新的核顯,性能提升還是非常值得期待的啊~

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[11.23]搶跑冬促,全部百元以下!50款神作佳作史低,黑五大背刺](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/23/79da8f32edf541e2a3772809b439c397.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)