第三期

本期給大家帶來的是遠古時期,志留紀的古生物一覽。

求盒電、點贊收藏!

前言

給不知道的盒友先科普一下,在地球的遠古時期,一共被分爲4宙12紀,其中,四宙分爲冥古宙、太古宙、元古宙、顯生宙,前面三個時期又被稱爲“隱生宙”,直到元古宙晚期的時候,纔有肉眼可見的多細胞生物出現。

古生代:

約在二億二千五百萬年前至五億七千萬年前,其中又分爲寒武紀、奧陶紀、志留紀、泥盆紀、石炭紀和二疊紀,共6個紀;

中生代:

約在2.52億年前至6600萬年前,前後橫跨1.8億年,其中又分爲三疊紀、侏羅紀和白堊紀,共3個紀;

新生代:

約在6500萬年前到至今,其中又分爲古近紀、新近紀和第四紀,共3個紀。

本期文章介紹的生物便是古生代中的第三紀——志留紀的古生物。

板足鰲

介紹:

板足鱟目是一類已絕滅的,不常見的節肢動物的成員,很少保存爲化石。板足鱟類在奧陶紀初期(4.88億年前)出現, 到二疊紀末(約2.51億年前)絕滅。

往往被稱爲海洋巨蠍,但大多數板足鱟類是小動物,產自北美志留紀地層的一個種──Jaekelopterus rhenaniae,是已知的最大節肢動物,身長接近3公尺。

板足鱟類的軀體是由許多節組成,前部有附肢,作爲槳狀游泳器官。

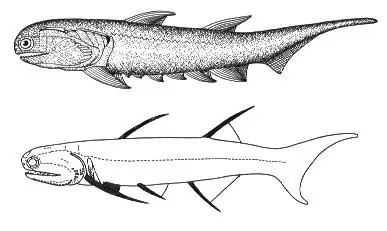

盾皮魚

介紹:

盾皮魚綱,是一類已經滅絕的魚類,大約生活在志留紀到泥盆紀,共繁衍了近7000萬年。原始有頜魚類,身披骨甲,是魚類中內容比較龐雜的一大類羣。

已滅絕的原始頜魚類,已具有上、下頜及較發達的偶鰭,但頭部及身體前部被蓋骨板,後部裸露或被鱗。生活於淡水或海水,最早見於志留紀晚期,繁盛於泥盆紀。分佈廣泛,化石很多。

五房貝

介紹:

志留紀是腕足類發展的黃金時期,而五房貝則是腕足類的代表。

所謂腕足類,就是以腕部代替足而進行移動的生物,它們和如今的貝殼幾乎一樣。五房貝初現於奧陶紀,前期規模較小,到志留紀達到頂峯,它們成功的取代了三葉蟲,成爲了此時期數量最爲龐大的生物。

布龍度海蠍

介紹:

布龍度海蠍,又名雷蠍,是一種長1米的水生蠍子。布龍度蠍子像現今的蠍子,但體型較大,也有更大的複眼。

對於當時生存的大型動物,它們是一種重要的掠食者。根據布龍度蠍子的咬痕,可以推測布龍度蠍子身長2.5米,最大達3米以上(不含敖足和尾巴)。

布龍度海蠍生活在4.3億年前,它們體型龐大,尾部的毒刺有電燈泡那麼大,它們不僅可以在陸上捕食,還可以到海中獵食,史前動物三葉蟲也是它的盤中餐 。

棘魚

介紹:

棘魚類是已知最早的有頜脊椎動物,它們出現於志留紀早期,繁盛於志留紀晚期和泥盆紀,石炭和二疊紀時便逐漸衰落和絕滅了。

它們的一些獨特的特徵,使它們形成一個獨特的自然類羣,現在的認識是把它們作爲一個獨立的綱。

之所以被稱之爲棘魚,是因爲它們的背鰭、胸鰭、腹鰭和臀鰭的前端有硬棘。它們的形體似鯊。

鈍齒宏頜魚

介紹:

鈍齒宏頜魚,指的是雲南曲靖地區志留紀瀟湘動物羣發現的一種硬骨魚化石,是志留紀最大的脊椎動物,推測其體長可達1.2米。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所朱敏團隊,在2014年6月12日出版的《自然·科學報告》上報道,他們新發現了一種硬骨魚化石——鈍齒宏頜魚。

這一發現挑戰了“早泥盆世埃姆斯期以前不存在大型脊椎動物”的傳統認識,也促使人們重新思考脊椎動物的演化史。

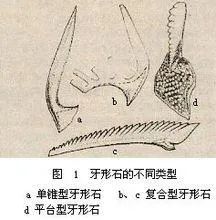

牙形石

介紹:

牙形石是具有各種各樣尖齒,或鋸齒狀物的古代動物遺體,是微體古生物學的重要研究內容之一。牙形石可能是一類已經絕滅的海生動物的骨骼或器官所形成的微小化石。

牙形石的生物的分類位置至今仍未確定,牙形石分佈甚廣,但僅限於海相沉積物。

從寒武紀開始出現,以後幾經盛衰,絕滅於三疊紀。牙形石演化十分迅速,爲標準化石,用於地層的劃分和對比,尤其是井下地層的劃分對比起着重要的作用。

龜甲廣翅鱟

介紹:

龜甲廣翅鰲是生存於晚志留紀時期的美國 , 全長20釐米。這是棲息於泥沙中的板足鱟屬成員 , 有一根針狀的尾針 , 可能用作搏鬥。

頭甲魚

介紹:

頭甲魚,又名骨甲魚,是一類從幾釐米到幾十釐米長的魚形動物。它們身體的前部被包裹在拖鞋狀的頭甲裏,露在頭甲後面的身體倒和魚類相象,只是覆在上面的鱗片是肋狀的長條形。

在頭甲後面長有一對陲狀的肉質胸鰭,腹鰭是沒有的。此外,還有兩個背鰭和上葉比下葉大的歪形尾鰭。

文章末尾,還求盒友們投一投盒電、點個贊叭!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com