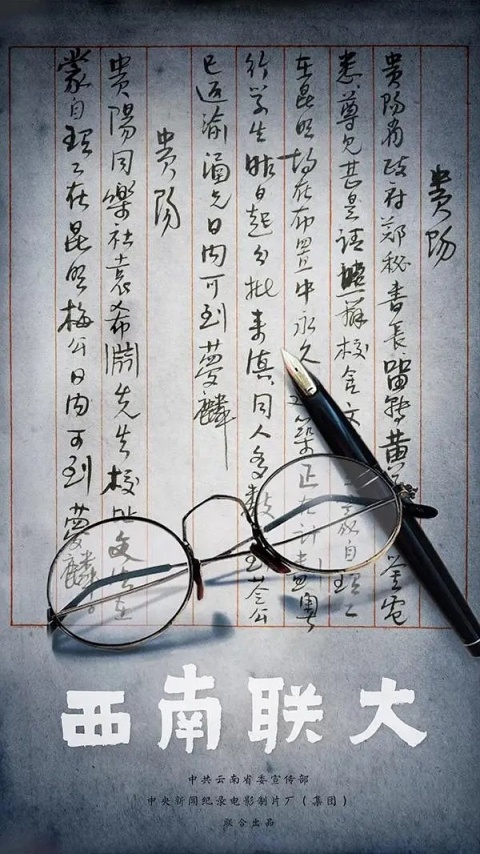

文章的題目是兩本書的名字縫合,《南渡北歸》與《永遠的西南聯大》,其實原本是想叫永遠的西南聯大:文人風骨亦可挑起國之脊樑。但思來想去還是決定改了,現在的題目剛剛好。

初次看《南渡北歸》是在高三上學期的時候,用了一週看完這本書,書有上中下三本,恰好最近也在看關於西南聯大的紀錄片,所以今天心血來潮寫下了這篇文章。

這篇文章很長,或許像當年他們走過的路那樣漫長。

1937年7月7日,半個中國狼煙四起,時代與國民深陷噩夢之中。

7月29日,北平陷落,北大清華北被日軍佔領,接着他們用卡車拉走了大批珍貴文獻資料和儀器設備,或許用搶掠二字更準確。

緊接着天津淪陷,南開大學在日軍軍機的轟炸下變成廢墟,校長張伯苓說:“敵人此次轟炸南開,被毀者爲南開支物質,而南開之精神,將因此挫折而愈奮勵。”

張伯苓校長說的輕鬆,南開是他苦心經營多年的學校,但事已至此,他只能強忍悲痛安慰學生。

華北之大,容不下一張安靜的課桌。——蔣南翔

9月10日,教育部下行政令,北大,清華,南開和中央研究院即刻南下,組成長沙設臨時大學。

可此時華北已經淪陷,肩負中國文化未來的知識分子又該怎麼逃離?

這裏面有太多一言難盡,有太多不捨與淚水。

教授趙忠堯爲把50毫克鐳帶到長沙喬裝成難民朝長沙走去,他在坐火車時都不敢閤眼睡覺,因爲如果被日軍發現了這50毫克鐳就會被殺頭,他不怕死,他怕這點鐳到不了長沙,他怕中國高能物理的全部家當毀在自己手上。

好在最後他安全到達長沙,但胸膛上也有了兩道血印,他不以爲意,只要能把這些東西安全帶來,自己萬死不辭。

這次南渡的很多人都是能在華北留下來的,向日本人低頭,他們就能繼續享受以前所擁有的,豪華的公寓,漂亮的轎車,牛排和咖啡,閒暇時聽聽音樂看看戲。

但低了頭就是漢奸,文人的骨頭也不軟,他們毅然選擇南渡,他們未曾後悔,他們要傳承中華民族的脊樑與志氣。

學生旅行團在經過盜賊橫行的山區時那些盜賊潛伏不出,我不知道他們是劫富濟貧還是單純的不搶學生,總之,他們目視着學生旅行團的到來與離去。

鄉民們也夾道歡迎這些學生,只是他們不明白爲什麼這些教授,大學生,這些知識分子如此狼狽,蓬頭垢面沒有一點中國精英的樣子。

這是一場中國教育史上最偉大的長征,它保留了中國高等文化的火種,保留了希望,也保留住了中國人的氣節,這些旅行團裏有鄧稼先,楊振寧,錢鍾書,沈從文,梁思成,朱自清,聞一多,林徽因,華羅庚……

這些旅行團先後抵達昆明,這是他們的終點。

在昆明見面後,黃師嶽團長點了最後一次名然後對梅貽琦說:“我在長沙從你手裏帶走了兩百多人,現在我把他們還給你,根據名單,所有人都在這裏,我很榮幸做了這件有意義的事,學生是中國最後的希望。”

那個時候很不幸,但也很幸運,雖然國破家亡,但仍有人願意挑起國家的脊樑。

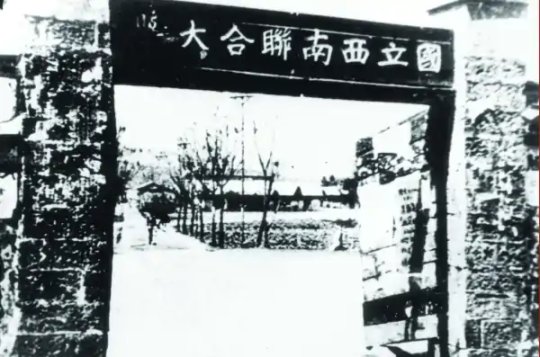

抵達昆明的6天后國立西南聯合大學成立。

校長梅貽琦請梁思成和林徽因設計大學藍圖,二人的設計被一次次否決,因爲當時的國家拿不出錢來建造一所一流大學了,建不起高樓,建不起未名湖,沒有草坪,沒有教堂。

最後他們梁思成和林徽因只能妥協,沒有高樓那就矮樓吧,沒有矮樓就土樓……

這樣一座臨時組建的大學就這樣匆忙的建好了,低矮的茅草屋,凹凸不平的地面,下雨的時候漏雨已經是家常便飯了,教授在黑板上寫下“靜坐聽雨”,那個時代所有的幸運與不幸都如此集中。

他們在四季如春的昆明溫暖內心深處寒冰,一晃就是許多年,直到北歸。

關於這套書的評價褒貶不一,有人說主觀臆斷太多,有人說文筆一般,不過這些都無所謂了,我只想通過一本書去看一看那個已經遠去的時代,去想象那個時代的風華,在我的腦子裏去構建那一段時空的故事。

畢竟他們已經離我們遠去,我們只能通過歷史去了解,去填補那些空白。

大師遠去,再無大師

如果想讀這部書,你得做好準備,在接下來的月餘時間裏,做一個寂寞的跟隨者。你得陪着那些先生們,那些名媛們,走完漫長且艱辛的一程,那些被冠以“大師”稱謂的名字不再是煙雲塵封,他們彷彿就在離你不遠處做着學問,字裏行間深沉地流淌着他們的愛恨情仇。

這是閱讀《南渡北歸》的另一種體驗——讀完這部書,大抵會忍不住去探尋那個時代背後更多真實的細節,對他們的著作有了更多研讀的慾望,我想,這應是一部好書帶給我們的閱讀體驗。

只是遺憾,大師遠去再無大師。

他們像所有歷史事件一樣安靜的躺在歷史深處,時間帶不走也帶不來。

最後,致敬那個時代的人,所有扛起中華民族脊樑的人。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com