蛛尾擬角蝰:

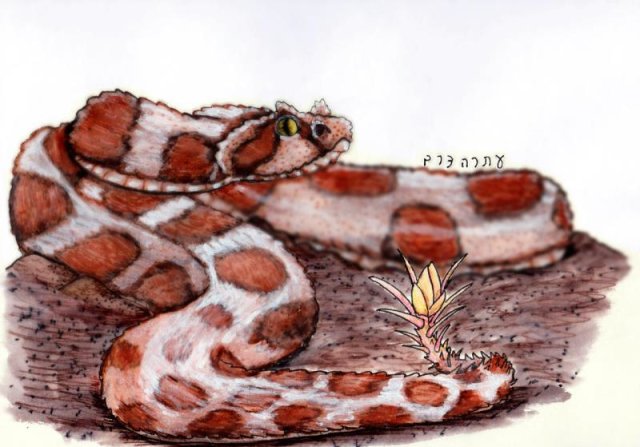

該種蛇的頭部,看起來與該地區其他物種的頭部非常相似。

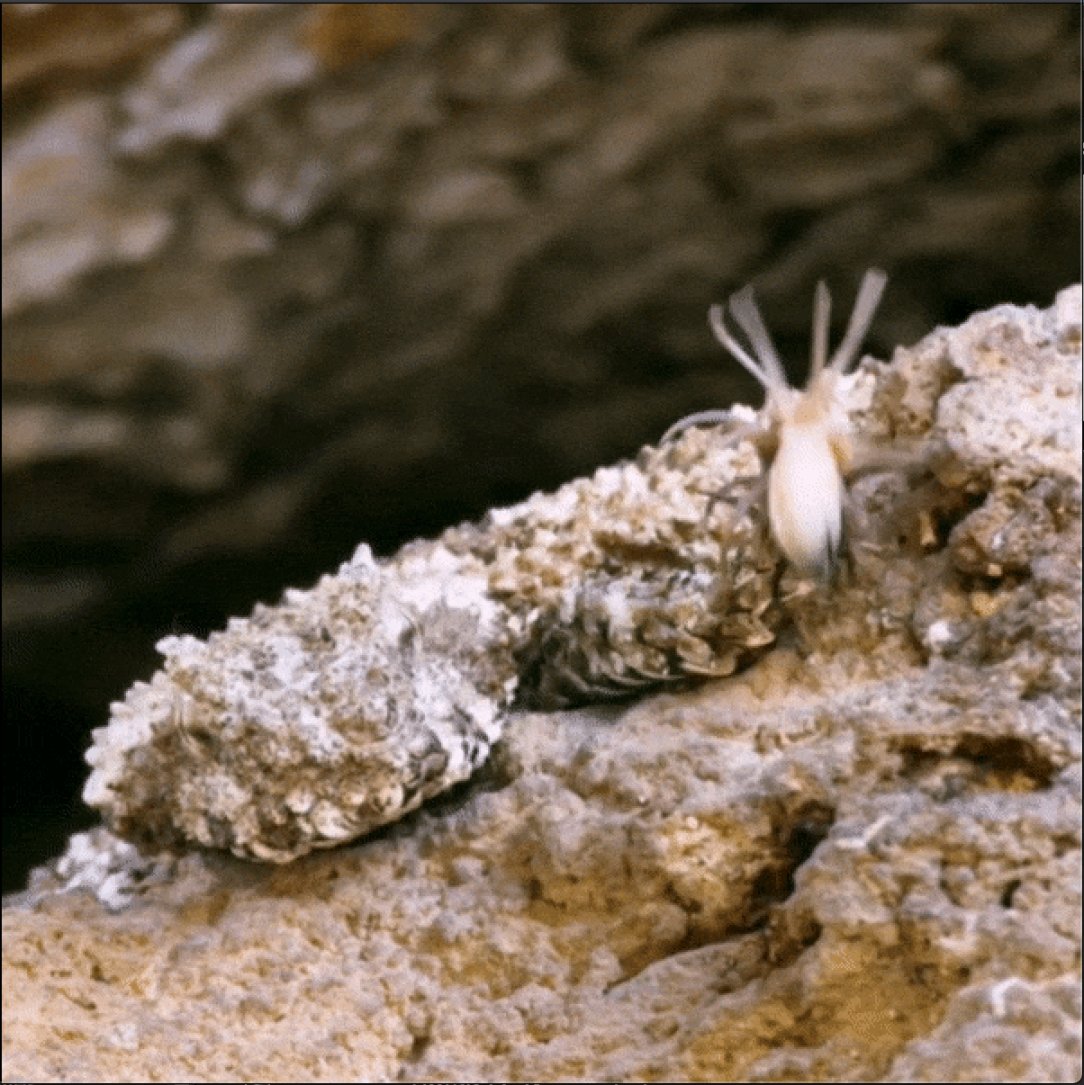

但蛛尾擬角蝰有一條十分獨特的尾巴,末端有長長的下垂鱗片,尾尖呈燈泡狀,使尾巴看起來像極了蜘蛛。

因此,也得俗名:蜘蛛尾角蛇。

分佈:

該物種是伊朗西部(伊拉姆省)和與其它國家邊境接壤的地區特有的。

伊拉姆省位於伊朗西部,地理特徵包括了山脈、丘陵和平原,78%的土地爲森林、草地或乾旱地帶。

它們的分佈範圍比較小,而且漸漸變得越來越小。

更喜棲息於丘陵和高地,大多位於扎格羅斯山脈,更常見於山脈的西側。

喜歡鑽進岩石中的深裂縫和孔洞中。

蛛尾擬角蝰喜歡這些區域,是因爲這裏會在炎熱的夏季積聚溼氣,空氣會變得適宜它們生存。

蛛尾擬角蝰夏季喜藏身於,溼潤陰涼的深隙與孔洞中。涼爽時,埋伏於灌叢(多爲蓼科)中獵食。

命名方面:

學名爲:Pseudocerastesurarachnoides

1968年,人們發現了該物種的第一個標本。它們最初被描述爲Pseudocerastespersicus,將尾巴歸因於:是寄生蟲、畸形或腫瘤。

另一個標本於2003年被發現,於是它們於2006年被正式描述。

具體名稱urarachnoides,源自古希臘語(οὐρìtail+ἀράχνηspider+οειδήςlike),指的是這種蛇的蜘蛛狀尾尖,俗名蜘蛛尾角蛇。

外貌:

該物種具有許多特徵。

現存成年蛛尾擬角蝰標本雌性爲53.1cm,雄性爲84cm。

它們的眼睛是棕褐色的,瞳孔垂直。皮膚粗糙,鱗片呈龍骨狀,可以很好的與棲息地的花崗岩融爲一體。

像該屬中的其他毒蛇一樣,它們眼睛上方有着的凸起鱗片,使蛛尾擬角蝰具有了角狀外觀。

兩角之間約有16至17片鱗片,身體上方的鱗片比該屬其他物種的鱗片更粗糙。有15對尾下鱗片,尾巴兩側的鱗片被拉長,看起來像是節肢動物的附屬物。

尾尖通常膨脹成燈泡狀,尾巴呈八字形移動。

該種蛇是極好的模仿者,它們的尾巴類似於蜘蛛或其他蛛形綱動物。

據描述,該物種的尾巴被用作吸引鳥類的誘餌,因爲人們曾在標本的胃中,發現了消化過的百靈鳥。

也有很多蛇將尾尖用作其誘餌,但這些例子都沒有蛛尾擬角蝰看起來這麼奇怪且獨特。

毒液:

蛛尾擬角蝰的毒液主要作爲細胞毒素,即以細胞爲目標並摧毀它們。

這種細胞毒素可破壞多種細胞類型。它具有輕微的神經毒性作用。

與其同類物種相比,這種毒液只針對鳥類。

這種毒液作爲促凝劑起作用,具有驚人的凝血速度(約13s)。經研究發現,該物種的毒液確實對人體有凝血作用,會影響人體的X因子。

然而,目前從未有過人類被蛛尾擬角蝰咬傷的記錄,所以目前尚不清楚這種毒液對人類影響的嚴重程度。

覓食方面:

喜歡鳥類,但也會喫蜥蜴、齧齒動物和節肢動物。

它們喜歡躲在懸崖邊的縫隙裏,搖着模擬小蟲子的尾巴,靜靜等待獵物。

小彩蛋:

該物種使用看起來像蜘蛛的尾部來當做誘餌捕獵——這種現象被稱爲進食模仿。

這些毒蛇很好地融入了它們的環境,以至於鳥類落在它們身邊,只會專注於喫掉“蜘蛛”,等到它們察覺這是蛇時,早已爲時已晚。

蛛尾擬角蝰可以在0.2s內發起攻擊。

許多當地的鳥類都能輕而易舉看穿這種毒蛇的把戲,似乎只有來訪的鳥類纔會被其吸引。

保護狀態:

最初,世界自然保護聯盟將其列爲“數據不足”,因爲沒有足夠的數據來確定它們是否受到威脅或瀕臨滅絕。

後來被列入了《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》IUCN2008年ver3.1——瀕危。

列入了《瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄Ⅰ、附錄Ⅱ和附錄Ⅲ》CITES2019年版附錄Ⅱ。

爲了能喫到好喫的,各位小動物真是費盡心思了。

我是奇怪的bot,感謝觀看,我們下期再見~

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com