一、近期“旮旯給木”及衍生梗文化的興起

最近,與“苦命鴛鴦”幾乎同時,互聯網上重新興起了一波“旮旯給木”梗熱潮。

各種與之相關表情包、

抽象文、

相關視頻

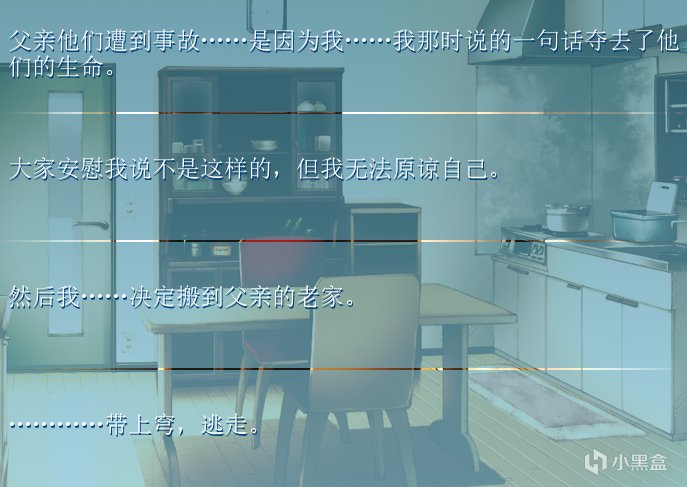

這是gal嗎?

等等層出不窮,然而“gal”以這個方式再出圈,真的是一件好事嗎?

二、到底什麼是“旮旯給木”

其實這個梗詞的興起在今年上半年就可以初見端倪,但是發展到現在,這個梗已經不再是分不清gal和🧈這麼簡單的問題了。

用“能指”和“所指”理論來看,表面上“旮旯給木”的能指只是gal的中文諧音而已,但其“所指”也就是背後含義早就已經超過gal一詞了。它最初只是對某類二次元風格的遊戲或視覺小說的調侃,但隨着時間推移,它逐漸變成了一種帶有標籤化與貶義色彩的簡寫——一個籠統地指代“含成人元素(不一定)、面向成年羣體(但不一定是成年人玩)的單機遊戲”的網絡詞。

表面上,這只是個玩笑。但實際上,它反映出一種文化層面的去思考化傾向:

人們不再區分不同的遊戲類型、敘事深度或受衆羣體,只是用一句梗,把複雜的內容簡化成單一印象——粗暴地將一大類遊戲統稱爲“旮旯給木”

這些遊戲包括但不限於:

有劇情取向的ADV(文字敘事遊戲)——大部分是常言道的gal

有系統複雜的RPG(角色扮演)

有策略性的SLG(養成模擬)

還有動作體驗主導的ACT(體感互動類)等等

這些遊戲又可以按其他維度分的更細如:

遊玩端分安卓直裝和PC

用戶分乙女還是男性向又或者百合或出櫃

年齡又可以分全年齡還是特定年齡(有的時候就是有沒有補丁的區別)

而這所有的遊戲,在現在以旮旯給木爲主流梗文化的語境下,它們卻常被一句“旮旯給木”全部歸爲一類,彷彿都只是圍繞“感官刺激”展開的產物。

這種粗暴的同質化,不僅模糊了創作者的努力,也讓玩家羣體被誤讀爲“單一羣像”——

一個被嘲笑、被異化的“亞文化邊緣羣體”,在這個梗的語境下,被認爲玩“旮旯給木”的人往往會被打上處男、肥宅陰角的部分玩家羣體元素誇張放大化的歧視標籤等等。

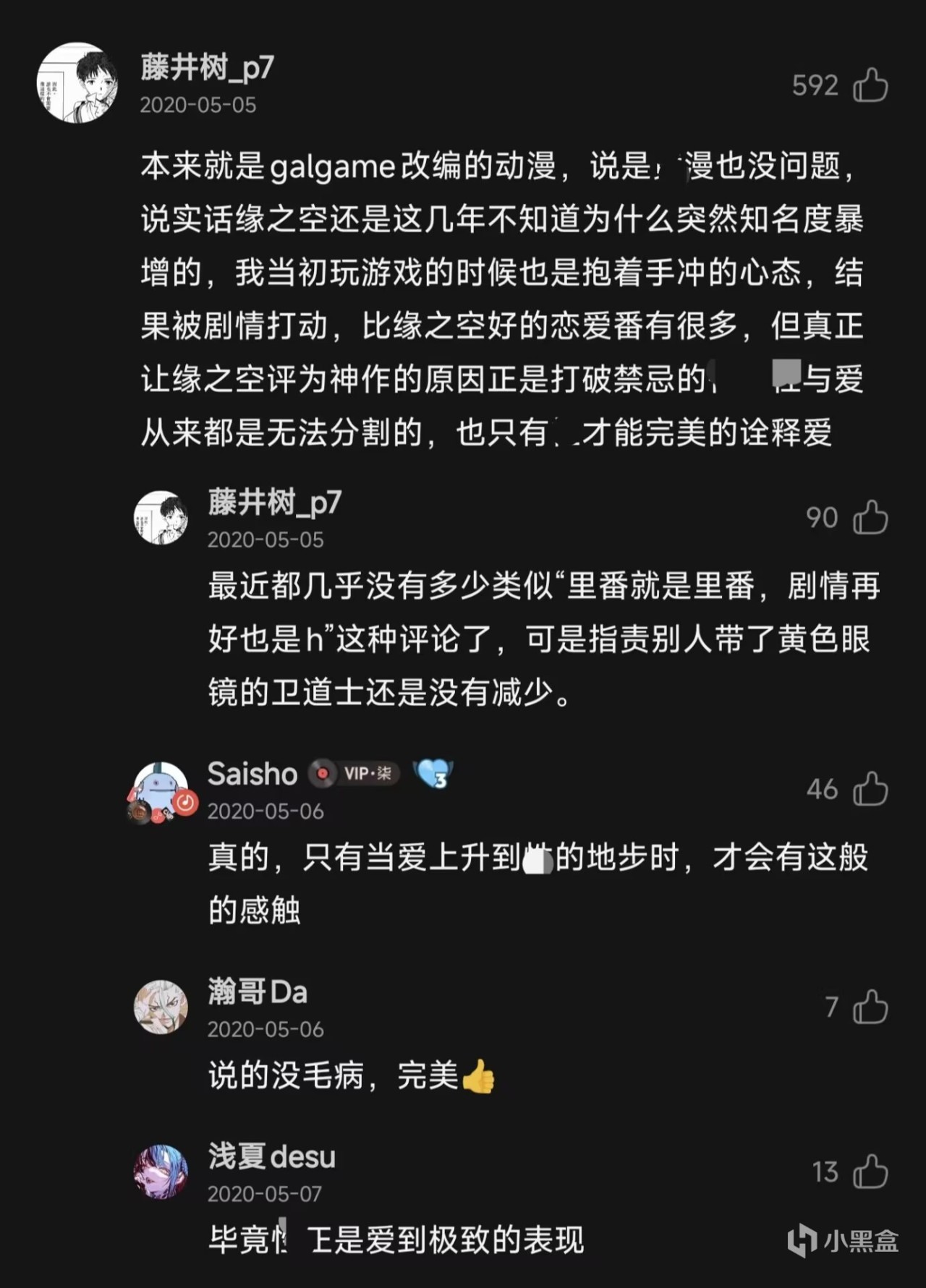

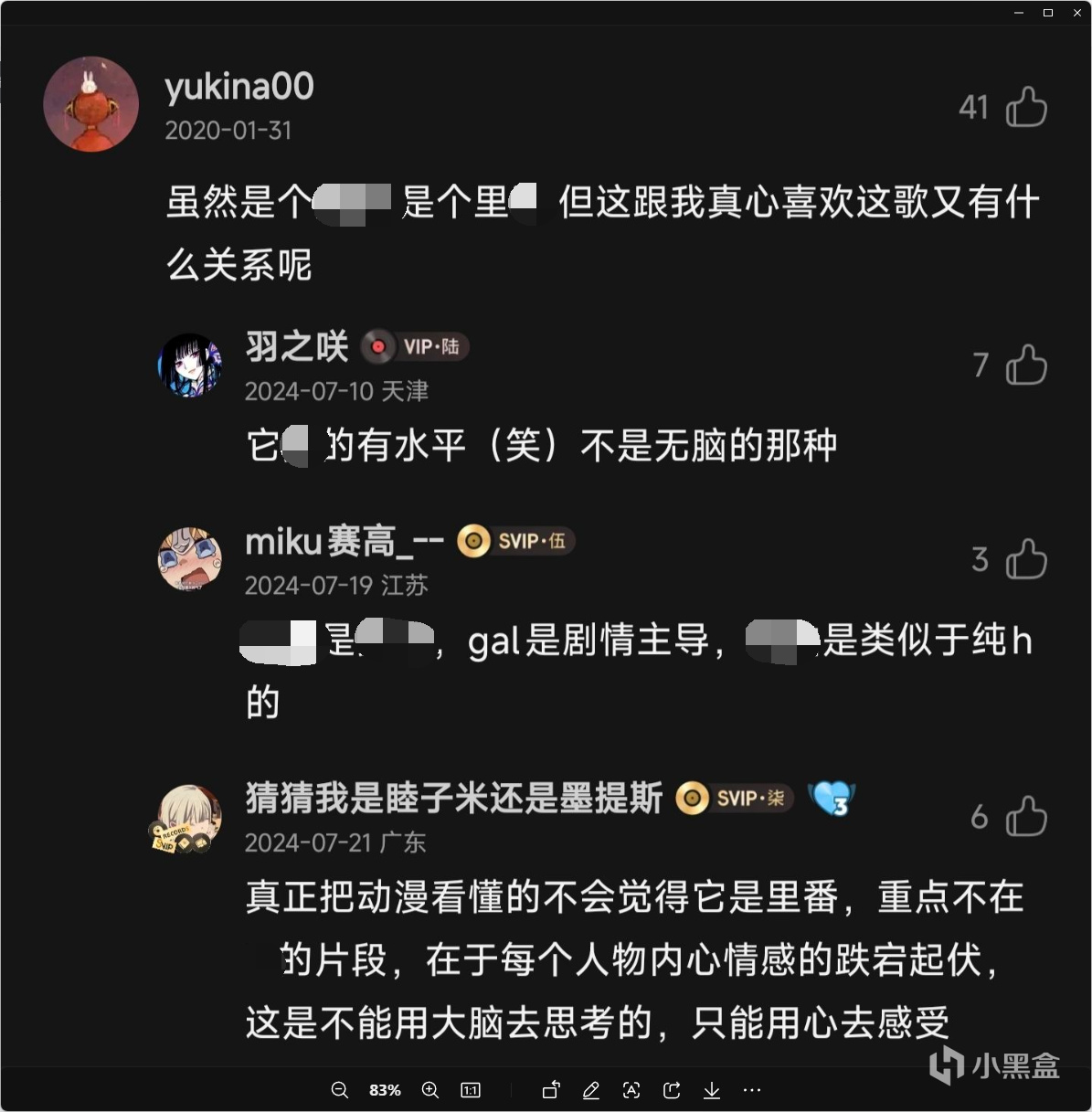

三、原本的玩家羣體怎麼看

許多真正喜歡這類作品的玩家,其實並非如標籤所暗示的那樣。 他們更接近“文化興趣羣體”,在體驗故事的同時,也在研究敘事邏輯、人物心理與文化背景。

比如某些作品探討人類與技術邊界;

有的關注身份與道德衝突; 甚至不少作品在劇本層面可與文學、影視劇相提並論。

但這些作品在網絡討論中,卻往往被一句“你玩那個?”輕輕帶過。 在這種氛圍裏,玩家的認真成了一種“被嘲笑的姿態”。 人們害怕被誤解,於是保持沉默; 而沉默又進一步強化了標籤的存在。

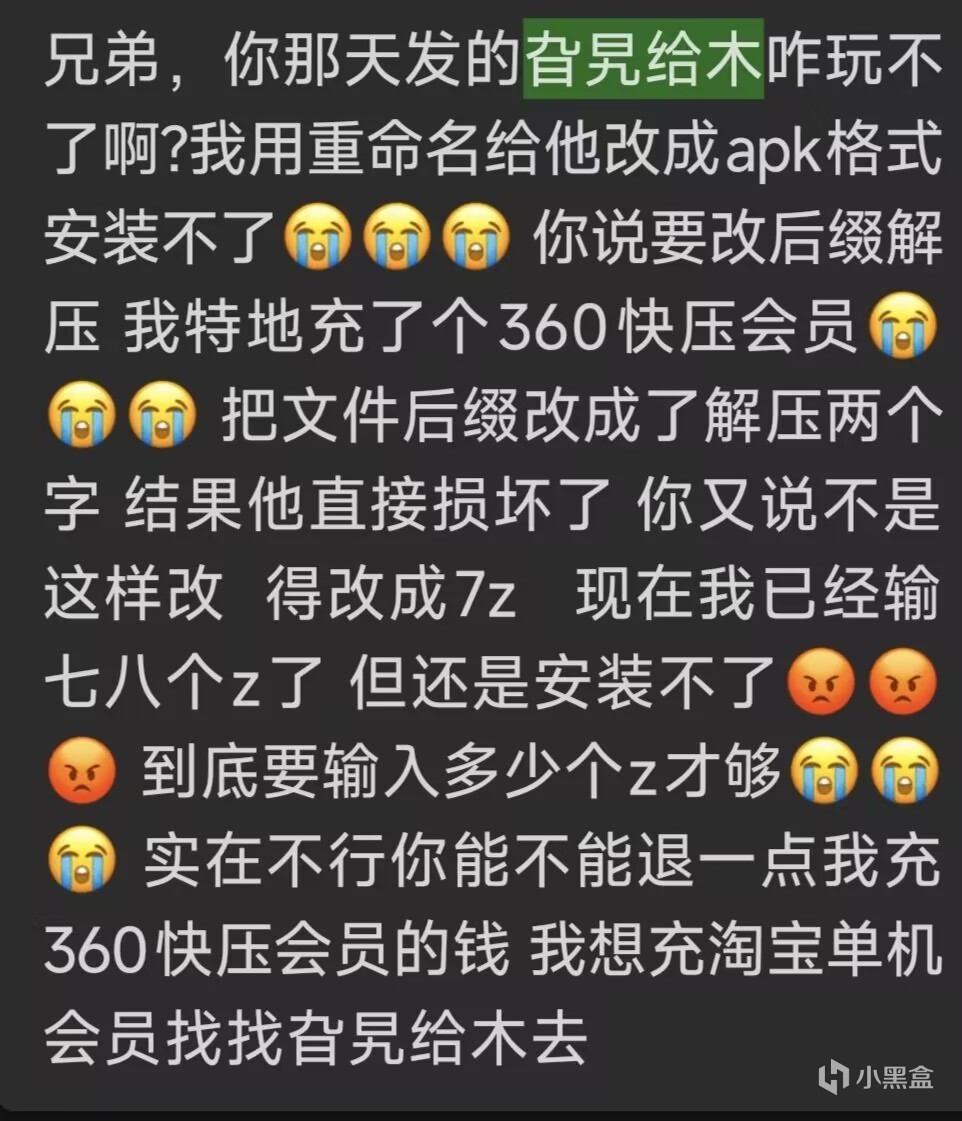

lz我在寫這篇文章時,也找到不同平臺的玩家對此的抱怨

本土文化參與者是怎麼看的

一個常玩gal的朋友是這麼想的

四、到底誰在玩這些梗

到底是誰在玩這些梗? 又是誰在推動它從“一個玩笑”變成“一個立場”?

乍看之下,好像是“大家都在玩”,可是如果仔細觀察,你會發現其中的分層。雖然包括我本人在內的原始玩家也會調侃使用這些梗,但其主要使用者,往往並不是那羣真正接觸、瞭解這類遊戲的人, 而是——對它一知半解、卻又樂於消費其刻板印象的人羣。

他們可能在短視頻平臺上刷到某個剪輯片段, 或在彈幕區看到某個關鍵詞,就立刻模仿傳播, 並不關心那款遊戲究竟講了什麼,只記得“這玩意挺好笑”。

像“旮旯給木”梗文化裏常出現的“誰能甩我兩安裝包”、“求”以及經典解壓笑話其實都來自這一羣體。

他們之前大多都不知道這種遊戲的存在,出於好奇瞭解後發現了新大陸,想要組一個新的秩序圈子。

這是一種典型的二次傳播現象——信息經過層層轉述,原意被削弱,笑點被放大。 於是,在“笑梗”的循環中,作品的文本消失了, 留下的只有符號——一個足夠響亮、足夠好複製的文化標籤。 而真正玩過、研究過這些遊戲的人,往往是沉默的。 他們很少在公共平臺上發聲,不是因爲缺乏表達欲, 而是因爲他們深知:一旦開口解釋,就會被當作“太認真”“太古板”甚至“帶節奏”。 這種輿論結構其實非常諷刺: 懂的人不說,不懂的人一直說; 結果聲音最大的那羣人,反而離作品本身最遠。

這並不是誰的錯,而是整個網絡文化環境的產物。 在算法邏輯下,情緒性的內容更容易被傳播, 而理性的內容,往往“傳播成本太高”。 嘲諷比分析更有點擊率,梗圖比長文更容易被轉發。 久而久之,我們形成了一種“默認模式”: 只要是邊緣題材,就該被拿來調侃; 只要是二次元相關,就默認帶點“尷尬”或“宅味”。 這背後反映的,其實是主流文化對“次文化”的輕蔑式好奇—— 想靠近,但又不想理解;想參與,但又要保持“優越感的距離”。

更深層的原因,是我們這個時代的表達焦慮與身份焦慮。 很多年輕人並非真的討厭這些遊戲,而是害怕“被誤會爲那種人”。 於是,他們通過“先嘲諷、後參與”的方式, 在玩笑中建立一種“安全距離”—— 我不是那個玩家,我只是在玩梗。 這是一種防禦性幽默。 它的本質不是惡意,而是一種社交策略: 在被誤解之前,先自我消解; 在被貼標籤之前,先用玩笑中和尷尬。

但問題是—— 當“玩笑”成爲唯一的交流形式, “理解”就不復存在。 於是,一個原本多元、複雜、甚至富有文學與心理深度的遊戲領域, 在這種二手傳播的語境下,被“娛樂至死”式地重構爲一個笑點。 作品不再是作品,玩家不再是玩家, 所有人都在參與表演,卻沒人真正想知道: 這個梗,最初究竟是在嘲諷什麼?

五、爲什麼我依然要“分類”與“討論”

有人說“玩個遊戲還整理論幹什麼?”“沒必要把娛樂的東西嚴肅化啊”,可我始終認爲:認真並不等於掃興,反而是理解的前提。 lz我屬於“旮旯給木”輿論沉默螺旋里弱勢的一方,我覺得爲了不讓誤解加劇有必要講請這個梗,以及企圖阻止這些個刻板印象的加速污名化——希望當我們談論這類遊戲時,不再用一句“旮旯給木”把它們全部打包嘲諷。

我不是要替誰辯護,也不是要抬高某類作品。生物學裏有“界門綱目科屬種”; 文學裏有“體裁與流派”; 那爲什麼遊戲——尤其是這類被誤讀的遊戲——不該擁有自己的分類體系? 分類不是爲了劃分高低,而是爲了讓我們能更清晰地認識差異。 當我們能夠說清楚一款遊戲是敘事導向還是系統導向、是心理取向還是倫理取向或生理取向,我們也就能更精準地理解它的文化意義,讓複雜的東西重新被看見。

六、小結

我知道,這篇文章依然會被一些人看作“太認真”。但認真從來不是罪,並非所有人都真正瞭解這方面包括其實比我“資歷”更老的人多了去了。我只不過是寧願在這個過度娛樂化的語境裏,做那個仍然相信“意義可以被討論”的人。

我不討厭玩梗,我只是希望——在笑聲之外,有人願意認真想一想:

我們究竟在笑什麼?

我們又在嘲諷誰?

因爲那樣,也許我們就能真正理解,一個被玩成梗的文化現象,背後其實藏着一整片值得研究、值得尊重的遊戲世界。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com