一些可能對你發燒有所幫助的信息:

溫馨提示:長長長文、多圖,流量警告⚠

真假無損

聲音以波的形式傳播,而數字模擬信號以01的方式存儲,導致模擬出的聲波信號最終都是以儘可能多的採樣點去趨近於原始波形,其中處於極限上的音頻信息則會丟失。

再加上設備的物理極限導致現階段到達不了無損的真實

Hi-Res音質

也就是常說的無損音質,2014年由索尼提出的音頻標準:48kHz/24bit或更高的音質,擁有該音質認證的設備往往會有一個Hi-Res小金標

而CD音質爲44.1kHz/16bit,早期的數字專輯也大多采用這一規格,那麼CD音質比Hi-Res音質差麼?

這一問題需要綜合考量,CD音質相對更保真,而有的Hi-Res音質會經過後處理,甚至存在一些由低音質通過升頻達到無損規格的假無損。

所以對於一些較早發行的專輯,在發行商沒有進行重製的情況下,優先選擇CD轉錄的數字版本更好

錄音流程DDD,ADD,AAD

三個字母的位置對應了CD製作三個階段:錄音;混音;母帶,A和D分別表示模擬(Anolog)和數字(Digtal)

DDD理論上最純淨,因爲避免了數模轉換的損失。

ADD在錄音時音頻是先記錄在磁帶上,後轉成數字信號進行混音的,會有“數碼味”

AAD的混音是通過實體調音臺實現的,調音後刻錄在另一盤磁帶上,經歷了兩次數模轉換,“數碼味”更重

kHz(採樣率)與bit(比特深度)分別是怎麼影響到音質的?

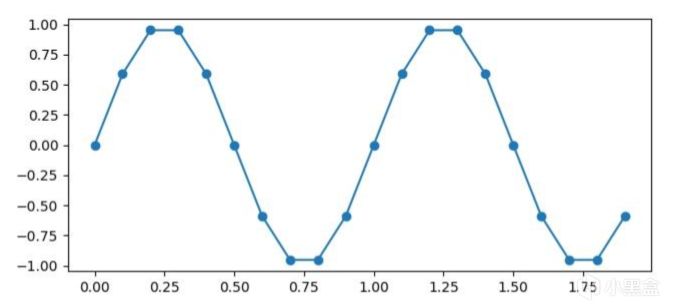

一、採樣率決定了音頻的頻率範圍,採樣率越高,採樣點越多,能記錄的音頻信息就更多。但是人耳可聽見範圍在16~22kHz,那爲什麼無損音質的採樣率卻比可聽見範圍高這麼多?

因爲採樣頻率要大於信號最高頻率的2倍,才能無失真的保留信號的完整信息(奈奎斯特-香農採樣定理),過低的採樣率會造成失真,產生噪聲

Nyquist Sampling Rate

二、比特深度決定了音頻的動態範圍,動態範圍=比特位深×6dB,也就是說一首24bit的音樂最大響度爲144dB,這比人耳能承受的範圍要高的多,高比特深度有何意義?

動態範圍不能反映硬件的最大響度,當設備響度超過144dB時,就會產生非常明顯的底噪,這對於大型現場中音響的播放是致命的

而當設備以小響度播放低位深音頻時,會丟失細節,因爲比特深度還決定了每個採樣點振幅的精度。

如果說16bit和24bit不能聽出明顯區別,那麼我放一首8bit版本的Love Story,相比16bit就很明顯了

MQA

一種音頻“摺疊”編碼/解碼技術,可以將96kHz/24bit的母帶音質轉換爲44.1kHz/24bit的CD音質,減少大量體積。在支持MQA解碼的解碼器上,可以將文件進行“展開”,播放原始音質,我們稱這一操作爲MDA回放

但由於該技術是需要授權付費的,所以多數解碼器爲了節約成本,都不支持該技術,其泛用性不如直接解碼

有MQA編碼技術的音頻會有一個MQA標誌,在資源網站上往往也會標註

常見音頻格式

MP3

最流行的音頻有損壓縮格式,去除音頻的高頻信息(通常爲16kHz左右處)以縮小大量體積,僅保證低音頻部分基本不失真。

15kHz處截斷

WAV

未經壓縮,直接記錄聲音波形數據(PCM編碼)的格式,能保留音頻完整的數字信號,達到無損音質的效果,缺點是不能內嵌封面和歌曲信息,可以通過在專輯文件夾中添加cover.jpg的形式讓播放器讀取到封面

如果在下載音源時發現WAV爲整軌文件(專輯所有歌曲在同一個文件),通常會附帶一個.cue文件,該文件記錄專輯中歌曲各自的起始時間,用於對音頻進行分軌

同目錄下將cue拖入播放器即可分歌曲播放,或者直接通過cue對整軌音頻拆分,更加適合強迫症

foobar 2000快捷轉換

FLAC

壓縮後的無損音頻格式,FLAC壓縮不會丟失任何的音頻信息,即使將壓縮後的FLAC轉換回WAV,其音頻信息依舊一致。這是一種絕對的無損壓縮方式

並且可以內嵌封面和歌曲信息

以上格式都屬於PCM編碼方式,此外還有另一種特別的編碼方式

DSD

採用極高採樣率,例如DSD256的11.2MHz,保留了非常精細的音頻細節,但位深只有1bit

DSD編碼的音頻有超大體積,一份DSD512的音頻可以輕鬆達到1GB以上

在播放DSD音頻時如果解碼器或程序支持,請儘量使用DSD Native或DoP模式輸出,而不是DSD to PCM。DSD轉換到PCM會有較大損失;Native爲原生DSD輸出;DoP能夠讓不兼容DSD直出的設備播放原生DSD,但是需要相對於Native 約1.5倍的帶寬效率

PCM與DSD的區別

PCM在每個採樣點記錄一個具體的振幅數值;而DSD在每個採樣點只記錄一個信息

作一個簡單比喻:

PCM就像用網格紙畫畫。你在每個小格子裏(採樣點)塗上可變化的灰度(振幅值),格子越多、灰度等級越豐富(採樣率越高),畫就越精細

PCM

DSD就像用單色鋼筆點畫。你不用灰度,只用黑色。但你用點的密度來表現明暗。在暗的地方點得密集,在亮的地方點得稀疏。點的變化速度極快,最終人眼(人耳)會將其感知爲連續的灰度(平滑的波形)

DSD

兩者各有優點:PCM可以很好的對單一網格進行灰度調整(均衡器效果和混音),但精度沒有DSD高;DSD更接近原始聲音,但1bit的位深使其無法進行後處理,就像你很難對畫中的點進行批量調整

均衡器

從Hi-Res的角度:

不建議通過均衡器調整任何頻段的值,音樂通常會專業混音師和母帶工程師的精心調校,達到每個樂器的頻率平衡、整體聲場的和諧。並且過度增減頻率會引入相位失真、諧波失真和互調失真,這會導致聲音瞬態變模糊、立體聲不穩定、樂器定位不精準

從個人聽感的角度:

不同的人喜歡不同頻率的音樂,如果說你認爲一首歌在提高低頻/中頻/高頻後更對你的口味,那麼請不要糾結音質的損失,因爲你喜歡聽的對你而言就是HiFi的,但調節範圍儘量控制在±3dB以內

環境聲

指杜比音效、DTS等技術,通過算法將立體聲(雙聲道)信號模擬出多聲道,人爲製造空間感和方向感,這會對原始音頻造成根本性破壞:

打亂立體聲像: 原本精準定位的樂器變得模糊、飄忽不定

削弱低頻:相位抵消效應會削弱重要的低頻信息,讓鼓聲和貝斯變得無力

動態範圍壓縮:動態範圍(最響和最輕聲音的範圍)的減少會使小聲的細節被提升,大聲的片段被壓制,這使得音樂失去衝擊力,並且會有種一直在響的感覺。如果你常玩FPS並且開了響度均衡,你應該會懂我在說什麼

環境聲對於遊戲和電影來說可以提供更好的沉浸感,但是聽歌的話,完全不建議開啓

無損音頻鑑別

上面提到MP3格式的音頻會被去除高頻信號,考慮到各音頻格式間可以相互轉換,那麼MP3轉換到FLAC可以提升音質麼?答案是不能,音頻信息沒有增加,體積反而會增加

升頻後的FLAC

MP3

所以在找音源時要理性判斷其真實音質,不要下載假無損音頻徒佔空間。以下爲真無損頻譜

真無損

如何鑑別無損音質,真無損的高頻頻譜圖更加平滑,除此之外還可以通過觀察外圍藍紫色有無完美包裹內圈的橙紅色,兩者是否成正比(信噪比),信噪比越高,代表雜音越少。

也可以通過kbps(比特率)來進行判斷,一段44.1kHz/16bit的音頻比特率應該爲44.1k ×16 × 2(雙聲道)=1441.2kbps,而FLAC壓縮往往只能減小不多的體積,通常都有900+ kbps的體積,小於該體積的文件就需要理性判斷了

另外部分無損音質由於高頻信息過多也會對高頻信息進行截斷,但是截斷位置相較MP3往往更高,所以不能僅通過有無截斷來判斷是否無損。

Android Audio Mixer

安卓音頻混合器,用於將系統中所有的音頻混合輸出爲統一音頻信號,這個過程中會發生SRC(採樣率轉換)

所以其實安卓在底層就限制了最終輸出採樣率,那麼就算你的藍牙耳機支持LDAC(96kHz/24bit輸出),其實在耳機收到信號時音質就已經腰斬了。

針對這一限制的的解決辦法:

USB DAC獨佔模式

播放器應用程序調用特定的底層API(如Android的AAudio, Windows的WASAPI),向操作系統申請獨佔式訪問USB音頻設備的權限,此時系統會切斷其他所有應用程序向該DAC的音頻流,達到音頻直出的效果

USB DAC獨佔只針對有線連接有效,那麼藍牙連接有什麼方法直出音頻麼,有的兄弟,但只有當手機有HiRes Direct驅動時纔可用

所以如果你的手機不支持Hi-res模式,請先更換更好的手機再升級藍牙耳機,不然你能聽到的只有耳機不同調教的變化,而不是音質提升的變化

推力與供電

手機外接的解碼器(小尾巴)是需要手機供電的,一些高端的解碼器可能會自帶電池供電。低阻抗、高靈敏的入耳式耳塞往往只需要一個較好品質的解碼器就可以發揮全部實力;而高阻抗(>100Ω)、低靈敏(<100 dB/mW)的頭戴式專業監聽耳機則往往使用電腦或者HiFi播放器進行供電,這就是老燒的領域了

供電不足最直觀的表現爲響度不足,即使開到最大音量仍然不夠響。其次是推力不足,例如在突然爆發的大動態信號(如交響樂的高潮部分、鼓點的衝擊)時,推力不足無法準確的控制耳機的振動單元,從而對音頻的控制力較差,聲音也會發虛

播放器與小尾巴的選擇

HiFi播放器具有獨立的音頻電路,上限更高。但一個規格足夠的播放器價格也相當嚇人,入門級已經是千元檔,所以預算不足的情況下請選擇高品質小尾巴>播放器;不考慮預算的情況下,播放器>>小尾巴

Lighting接口的侷限性

上面我們提到了供電問題,那麼iPhone手機的Lighting接口的低供電就註定了小尾巴在iPhone上不能完全發揮性能。但如果你的iPhone爲更新後的type-C則不用擔心這個問題。

順帶一提,IOS沒有像安卓SRC的限制,可以自動切換採樣率,但是最高支持48kHz,如果你要聽98kHz的母帶音質,還是需要小尾巴的。

總結

Hi-Res播放時受多種不同因素而影響,其重要程度的先後順序,我認爲是音源>DAC>耳機/音響,原始母帶做得不好,比如動態範圍被過度壓縮(參考影視颶風“響度戰爭”),那麼即便是 384kHz/32bit 的規格,也只是徒增響度,細節全無;其次是一個好的DAC播放設備,決定了你能聽到的音頻採樣率上限;最後是耳機和音響,不同品牌的調教和表現力不同,這個只能根據別人的經驗和自己的真實聽感來判斷了

上述所有信息均是我遇到並認真查閱資料和思考過的,其中部分個人所見如有錯誤,請大佬評論區指正

寫這篇文章花了相當大的精力,主要集中在插圖上,我列出了所有我能想到的初燒可能會遇到的問題。

如果你覺得內容寫的還不錯的,就請點個贊吧!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com