很難想象這幾年的特攝迷們是怎麼熬過來的。

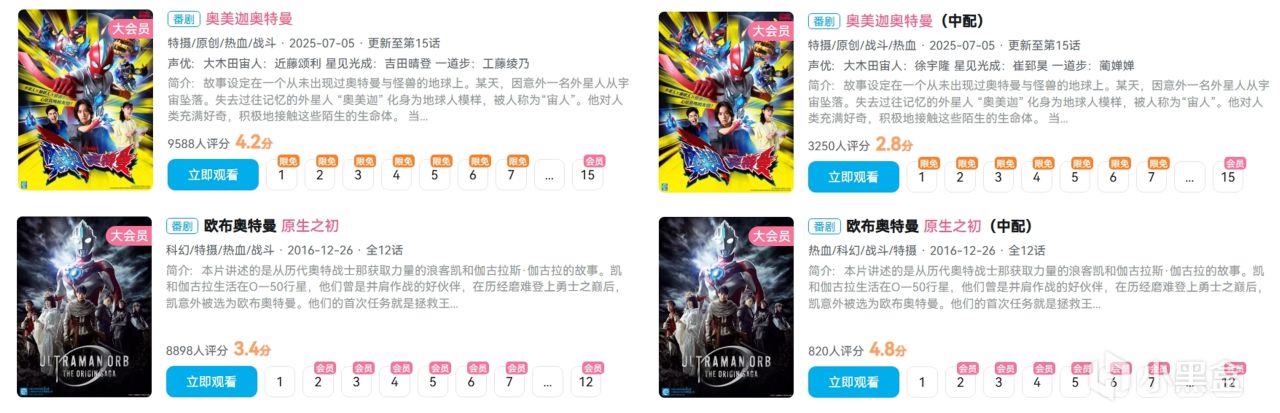

奧特曼這邊,《德凱》進入未來線後,成功給大夥搞出了「花朵🌸、樹木🌳、天空🖼、微風🌬」PTSD;《布萊澤》TV結尾出了點問題,劇場版出了問題;《亞刻》平淡,乃至「比亞克有想象力」都跑到莫名其妙的地方去了;而今年的《奧美迦》,更是……

部分趕上並超越《原生之初》

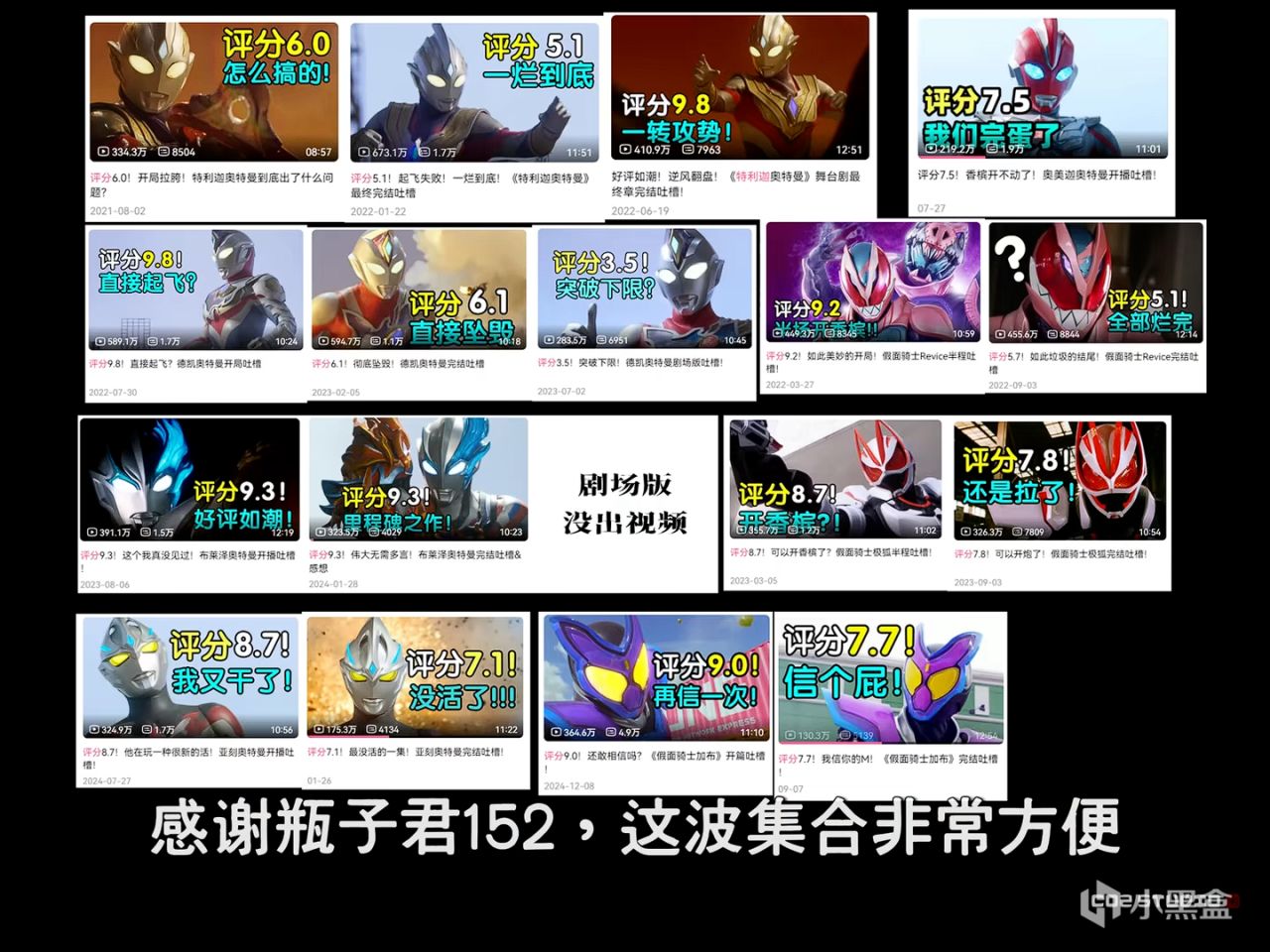

假面騎士這……算了我直接放我視頻裏的截圖吧:

今朝有酒今朝醉,後期崩壞無所謂——次次連跪

只有超級戰隊相對堅挺,奈何熱度確實侷限。

年復一年,我們期望得以消遣、得以感動、得以期待的作品,要麼從一開始便無法調動興趣,要麼從中期勾起情緒、最後卻跌得粉碎。

這是怎麼一回事呢?

我曾在視頻中寫下過一個觀點:如果一個系列、乃至品類、反反覆覆地出現爛尾、甚至價值觀問題,那問題一定不是出現在具體的個人,而是出現在了整個製作流程和行業氛圍乃至社會氛圍。放之特攝,尤其是佔相當多數的子供向特攝,還要面臨創作觀問題。子供向作品最爲核心的創作觀問題,便是如何寫作孩童視角。接下來的文章主要是我對兒童視角和整體架構把控兩個方面的一點摘抄,供大家參看。

屬於孩子的創作觀

自從我自己試着製作同人特攝開始,我慢慢去讀了不同影視作品的劇本。其中,中文劇本我最早讀到的是《雍正王朝》電視劇的劇本,而最早讀到的中文電影劇本則是《讓子彈飛》劇本。藉此回看特攝劇,才發覺更多之前從未設想的角度。

【奧特曼VS雍正:爛尾怎麼治?【特特又攝攝】】 https://www.bilibili.com/video/BV1HFp7zdEmV/?share_source=copy_web&vd_source=264b73da2f42b3005517e9fb6fc0fc1e

在我的這期視頻中,我曾說:

「《雍正王朝》以康熙駕崩爲分界線。康熙朝的故事主要仍然集中在胤禛運籌帷幄,不斷刷好感、攢勢力,最終繼承大統、成爲雍正皇帝。這本質上與特攝劇的打怪、升級、解危機並沒有情感走向上的不同:即見證主角一路攻堅克難,最後完成某一個宏大目標。雍正朝的故事則集中在胤禛如何鞏固皇權、推行新政,總體的故事走向是艱難的、是向下的。即使改革再成功、皇權再穩固,他還是要面臨非議,也改不了封建王朝必然滅亡的歷史進程。這一部分則是與特攝劇不同的地方。」

但在此之上,孩童視角的侷限也帶來了另一個問題:敘事手法限制與視角選取限制。很多創作者在考量孩童視角時,容易陷入把孩童當成低配版成人視角的誤區。但在我後來學習瞭解後,我發覺,實際上的孩童視角不是蠢、呆或認識不全面(最後這點有待商榷,畢竟確實在閱歷、經驗等方面少些,但在我的這個邏輯下,這不是佔主要方面的要素),而是「基於樸素規則的直接視角」。這個詞略顯抽象,我們舉個具體的例子:

外景 幼兒園門口 下午

四歲的小盒在門口等 TA 媽。這時,一個約莫四十歲的男子拿着棒棒糖,走到 TA 身旁。

男子

小盒!

小盒循着聲音看過去,男子蹲下,把棒棒糖放在小盒眼前晃悠。

男子

今天爸爸媽媽忙,叔叔帶你回家。

小盒接過了棒棒糖,正打量,男子一把抓起 TA 的手要走。

男子

走、我們回家!

小盒

( )

案例參考自博主 @李弱可 的《兒童演戲爲何假?戲劇和影視表演不同?》這期視頻

如何寫小盒的臺詞呢?

有三個答案(評析均摘抄自上面提到的 @李弱可 的視頻):

①大喊「救命!」

這是非常典型的把成年人思維套兒童身上了。因爲我們日常教孩子在這種情形下要做這種反應,於是理所應當地覺得孩子會這樣反應了。

②害怕地叫「媽媽」

這就能進入兒童視角了。 TA 害怕了,所以下意識地叫「媽媽」。這是可以理解的帶有兒童視角的邏輯。

③嘟囔、重複說「我不認識你」

TA 沒遇到過這種情形。也不知道這會意味着什麼樣的危險——所以不會叫「救命」。 TA 的世界裏,只有 TA 認識的人才會拉 TA 走。媽媽也告訴過 TA ,不要跟不認識的人走。……所以, TA 用自己的認知分析了當前的局面,得出的結論是:問題出在「我不認識你」上。所以 TA 不停地強調我不認識你,希望把這個邏輯教給這個陌生人:「我不認識你,所以我不能跟你走,所以你應該放過我。」

答案③也是我最喜歡的答案。我的理解是,在孩童還未全面認識社會前、還未理解抽象概念前,他們的具象認知尚且侷限於身邊人所教育的規則和身邊小世界的直接認識。即「身邊人教我什麼,就應當是什麼」。

因此,特攝劇可以寫到地球、可以寫到宇宙,唯獨無法寫入一個個真實存在的軍隊、法院和市場,因爲這些是由抽象概念集合起來的社會結構體,是孩童尚且無法認識的「裏世界」。所以相對應的就得出我想要追求的創作立場:創作要善惡分明、故事需正邪兩立(果)。因爲孩子需要從嬰幼兒時,就知道世界理應什麼樣,才能在未來意識到世界並非那樣時,有勇氣去把世界變化成其憧憬的應有模樣(因)。

完整架構是不爛尾的根本保障

▇子曾經曰過:「寫遊戲一定要有大綱。」

廢話,寫啥都得有大綱,可不能由着性子。

在上面我自己那個借《雍正王朝》談特攝避免爛尾的視頻裏,我以劇中九子奪嫡最終決戰的收尾舉例。我們接下來也以這段當例子講。不過考慮到不是大夥都看過,大概介紹一下劇情。事情是這樣的:

西北有人鬧騰,大軍全軍覆沒,緊急要派人頂上,這人上了就是「大將軍王」。在老皇帝康熙身體一天不如一天的康熙朝末期,朝堂有股風向,說是誰當大將軍王,誰就是繼位人。

但這活,最好還是能打仗的人接。這時候,皇子裏就倆能打的——老十三、老十四。但老十三幾年前就因爲二廢太子的事情給關小黑屋了。但我們的主角老四(胤禛)跟老十四雖是親兄弟,但是不對付,不想他去。但自己……

正兒八經藏在故宮博物院的文物「清葡萄面樺皮弓清雍正」,上標「四力半」,約合現代28公斤。這力氣在所有清朝皇帝裏邊墊底……

是的,現實世界的武力值進入電視劇照樣拉跨。所以在他自己陣營裏邊,無人可用了。

但還好,雖然理論上老十四是歸八爺黨(即支持老八上位的一羣入),但他和老八也不對付。

原因嘛,因爲大概十多年前一廢太子的時候,就因爲在推舉新太子投票中發動八爺黨給自己刷票,已經給他爸康熙 ban 了,基本不可能合法繼位。

既然這樣,自立門戶?但哪有機會……

欸?!

是的,他的親哥哥老四保舉他做大將軍王!老十四也真的當上了大將軍王,前往前線。

只不過,他的糧草都把握在陝甘總督的手裏,而這陝甘總督,是老四的人年羹堯。

到了清康熙六十一年,終於到了幹仗的時候。老十四一把平推,趕着老皇帝過生日,給他送了塊天石。沒想到給老八調包了,送到老皇帝面前的,是一隻奄奄一息的老鷹!這就是「斃鷹事件」。

八爺黨叫囂要徹查,結果老皇帝反手把八爺黨和四爺這邊的人降級、撤差。這就是「臨終地圖炮」。雙方進入最後準備,直到「奪嫡之夜」。

咱們來仔細看看:

斃鷹事件在劇中是康熙走向病危的直接導火索,即決戰開始的號角;且名義上是大將軍王老十四送的禮物,對該事件的處理方法明面上延續朝野存在的判斷,即十四繼位論;而死鷹是八阿哥走的險棋,要造京師動盪,在亂中取勝。

因此這一事件,既直接開啓決戰,也挑明老八、老十四之矛盾,八爺黨就此破裂;同時,先埋伏一手,朝野以爲十四,八爺黨挺老八,這對胤禛都是困境;但從老臣王掞(廢太子的老師,代表朝中實幹派的人物)可見,也並非全然死局——辦差阿哥、冷麪孤臣,總有真要辦事的人撐四爺,更何況四爺不是傻白甜,他也有自己的勢力。

而且要記得,臨終的康熙不僅是將要死去的老人,更是一個手握權柄六十年、不到嚥氣不撒手、還要保障權力完全按照自己意志進行傳承的封建最高統治者。他開地圖炮,一下子把老四、老八、尚書房全轟了下去。

分析其邏輯,這明面上給牆頭草製造了風往十四吹的表象,從而不投老四、老八,而十四又遠在天邊、糧根不在手,威脅不急切;把老八端掉,正好把主要靠利益聯結的八爺黨風頭整一整,誰都得掂量掂量,誰纔是皇上;而老四,本來就靠辦事出來的,真跟着他的人,哪會怕這一陣風?

這地圖炮,四爺扛得住,跟着四爺的扛得住,基本不造成實質性傷害。

而真到了奪嫡之夜,反而是通過各種細節安排,強化奪嫡結果的基本確定,我們看到的安排,基本上就很像爽文了。畢竟伏筆全部埋好,只需自然回收,難題自然迎刃而解,所有直接的問題在一夜之間確定,最終八爺黨跪倒在胤禛前的那一刻,冷麪王成了雍正帝,爽感達到頂峯。

這一戰,是整個康熙朝劇情的終點、是整個九子奪嫡的劇情高峯,我們從中可以看到,爲了這場奪嫡之戰不爛尾,從編劇到後續所有制作者作了哪些努力:

首先要明確,能夠這樣收尾的前提是他得是個結局,一個大事件的結局。如果你的全劇根本就沒有這樣串聯全篇的大事件,那先天上就不可能這樣撰寫結局。

其次,這個大事件本身及其設定,本身要撐得起、設定要能打得有來回。比如,九子奪嫡這個大事件本身就是能夠分階段、長時間進行的大對抗,選對了這個框架才能進行細化;設定上,每個勢力有自己強的點、弱的點,胤禛面臨的是困境,但非絕境。

最後,對於我們這羣看劇的講,討厭的從不是機械降神、唯心主義這一手法本身,而是主角爲這一時刻付出了什麼代價、面臨什麼樣的困境。英雄劇,主角要歷經歷練,所面的是有一線生機、但希望渺茫的困境。

還有一點就是製作。在我看來,劇本和成片永遠是兩個東西,因爲成片是一羣人的勞動成果,是在經過一堆人的意志與行動和現實條件制約下做出的成果。最後得到的是一個轉譯完成的結果,劇本就要經過留、調、改、刪、增。成品的好壞,直接反映集體意志是否統一。好的作品,即使有瑕疵,也一定曾引發團隊的共鳴,所有參與者都帶着對項目的認同;而差的,搞不好這羣人連臺詞都沒背下來,更何談認同呢?

以上是一些思考。大家還想看嗎?大夥投個票,看看以後要不要再做點?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com