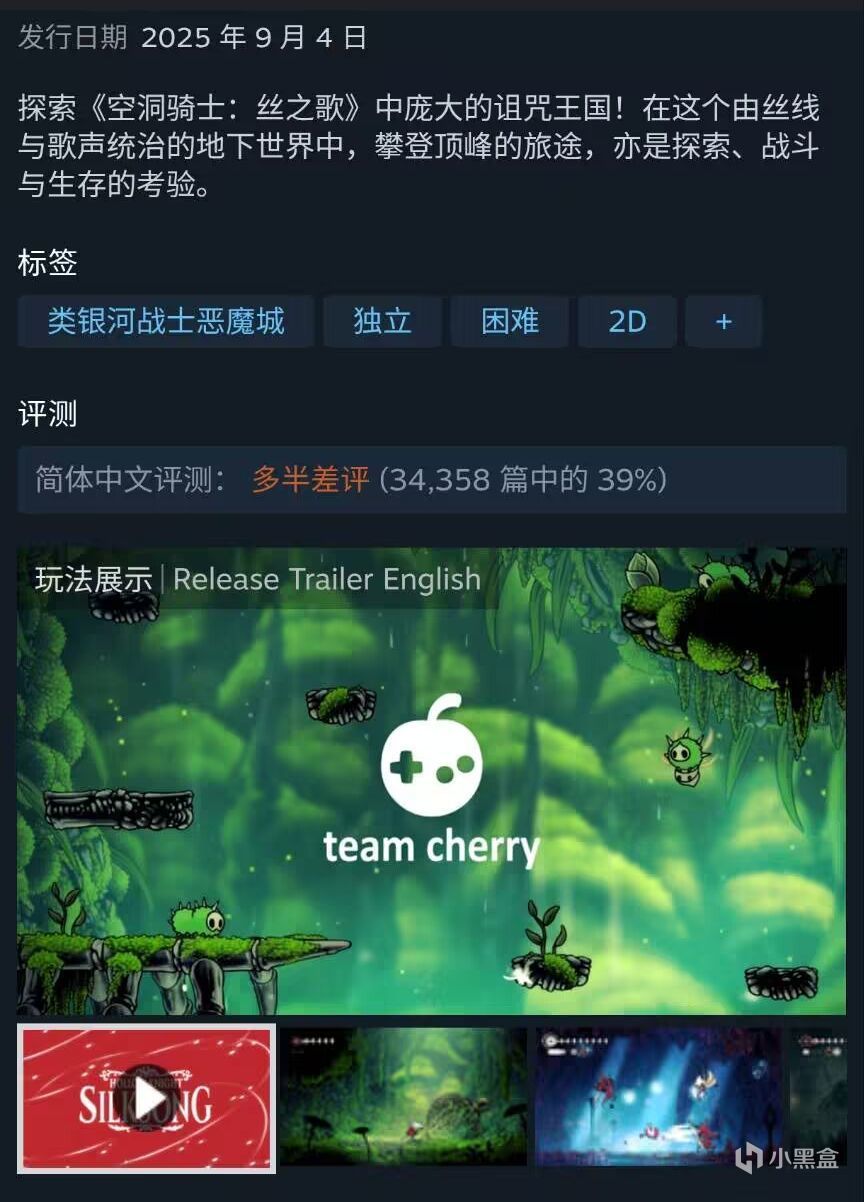

跟風來蹭一波絲之歌的熱度,絲之歌steam評分多半差評,小黑盒評分僅僅爲6.1,在社區的爭議也是不斷,我認爲其是很正常的一個現象,在不斷推進遊戲過程後,我認爲可以進一步稱其爲“可預見性的評分下跌”。

Steam上的實時好評率

拋開翻譯問題不談,其核心矛盾在於遊戲高難度的設計與廣大普通玩家體驗之間的巨大割裂。

我們先來談談第一點吧,昨天在b站看到過一個絲之歌視頻,內容爲爬雪山的過程,標題爲“難在什麼地方?雪山初見一刀未剪5分鐘從地表到山頂”。

《絲之歌》的“難”並非單一維度的挑戰,而是一種複合型的、令人倍感壓力的設計集合。它難在:

其一,極低的容錯率,前中期的主角血量只有五六點,但卻擁有大量的二傷怪,一些陷阱也是二傷,極大放大了操作失誤的代價。

其二,充滿了滿滿惡意的地圖設計,諸如“陷阱椅子”和跳跳樂中加入的騷擾型敵人,這些東西的作用,就是用來噁心人。

其三,高強度的關卡流程,困難的跳跳樂,強UI小怪性能,稀少的椅子數,使得跑圖本身也是一種精神消耗。

其四,正反饋的缺失,很多boss戰與車輪戰之後,並不能得到些什麼東西,玩家獲得的成長感和正反饋卻不足以沖淡之前的挫折。(對於我個人而言,我覺得他沒那麼重要,但社區提到的還挺多的,於是進行補充)

最終,所有這些元素疊加後,構成了“難”

爲什麼講差評是“可預見”的呢?差評我認爲主要來源於三類人:

1. 入坑的新人:發行商早期“本作會更適合新人”的宣傳,與實際體驗形成了毀滅性的落差。慕名而來的新玩家直接進入“坐牢”模式,給出差評是再正常不過的情緒反應。

2. 技術一般的老玩家:並非所有老玩家都具有很高水平。很多《空洞騎士》老玩家沒打完所有內容,甚至可能還卡在5門,我們熱愛其藝術與氛圍,但《絲之歌》變本加厲的難度和不合理機制,使我們的遊戲體驗很糟糕,因此差評合情合理。

3. 被暫時“破防”的玩家:Steam評測的即時性放大了情緒。跳跳樂破防,被陷阱椅子狠狠惡心,憤而打下差評,這是一種非常真實和即時的情緒出口。很多人會在通關,經過一定時間沉澱後改爲好評,但這些早期的負面評價,已然奠定了口碑爭議的基調。

(可能有一些人會講,有相當一部分人惡意差評,但其平均在線人數30萬,峯值50萬,多半差評不可能全部都是由惡意差評所導致的)

爲什麼社區對此爭論如此激烈?

其核心原因在於社區中存在的 “感受斷層” 。一部分精英玩家和高玩,他們憑藉過硬的技術早已適應了遊戲節奏,從而認爲戰鬥跑圖本身就沒那麼困難,難以共情普通玩家的困境,其言論也時常不經意地流露出一絲居高臨下的姿態。

舉一個簡單的例子,雪山拿二段跳的這段路我看到了很多人拿空洞騎士中的“苦痛之路”進行比較。有人說這比苦痛之路簡單,有人說比苦痛之路更難——但關鍵問題在於,這個比較本身就已經脫離了絕大多數普通玩家的實際體驗了。

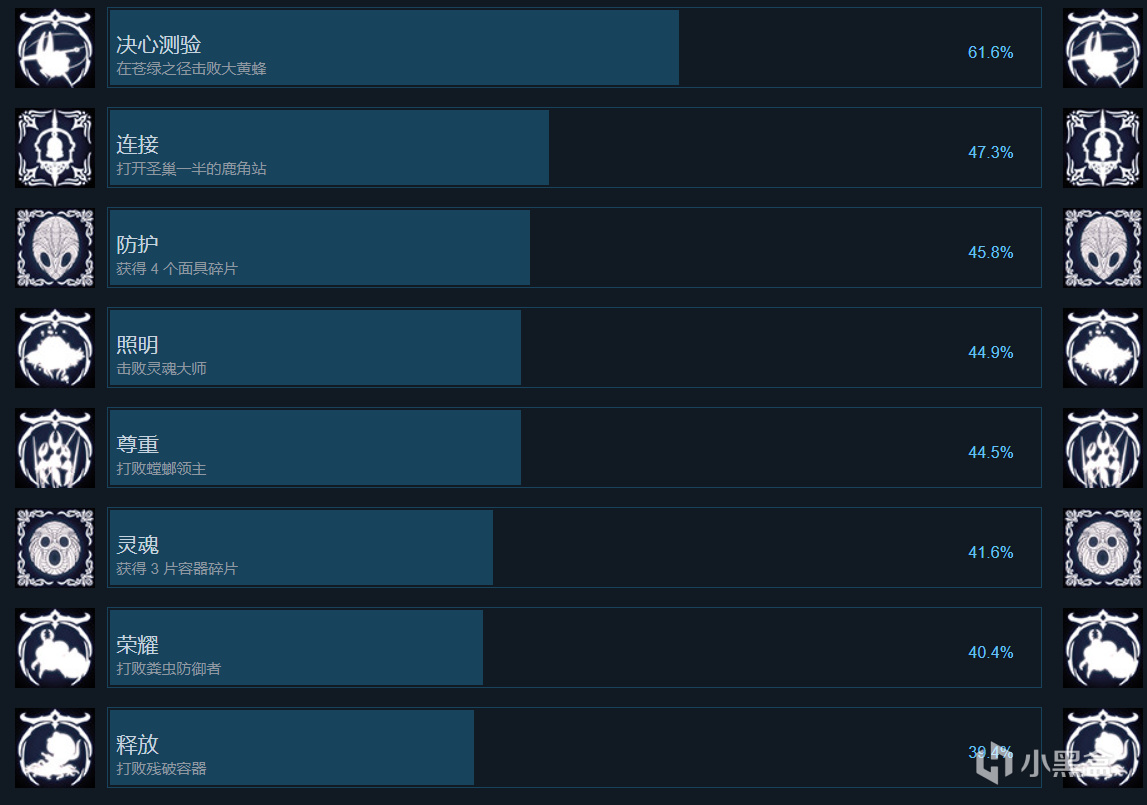

當精英玩家們用“苦痛之路”作爲難度標尺來丈量《絲之歌》的跳跳樂時,他們潛意識裏選擇的參照物,本身就是一個可能只有不到15%的玩家能夠征服的巔峯。他們是在用“金字塔尖”的體驗,來評判一個本應面向“金字塔底座”的設計是否合理。

對於大部分從未完成苦痛之路、甚至可能從未嘗試過的普通玩家來說,這種比較毫無意義,他們面臨的困境並非“哪個更難”,而是“爲什麼我必須要經歷這種堪比終極挑戰的折磨,才能拿到一個基礎能力道具?”

普通玩家的真實水平究竟如何?

數據不會說謊。我們回看《空洞騎士》本身的Steam全球成就數據:

· 擊敗大黃蜂(第一次遭遇)的玩家佔比僅爲 61.6%。

· 而完成112% 遊戲進度的玩家佔比爲6.2%。

在我們考慮各種誤差前提下,核心玩家的比例也不到20%,這個數字冰冷並清晰,能體驗到遊戲全部內容的玩家永遠是少數派,大多數玩家都是金字塔中的底座。

小黑盒6.1的評分和Steam的‘多半差評’,並非是這款遊戲質量的判決書,而是一份來自普通玩家的體驗報告。它清晰地反映了當前版本在難度設計上與大衆玩家的巨大脫節。而我們必須將‘遊戲品質’與‘體驗門檻’分開看待:絲之歌在內容、美術與動作系統上的卓越無可否認,但其過高的體驗門檻同樣也是不爭的事實。這便構成了一個當下最現實的困境:遊戲是好遊戲,但過高的難度讓我難以體驗遊戲的全部內容。(此我非彼我)

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[1.11]全部僅剩一天,36款史低佳作即將結束打折,玄奘極限盤點!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2026/01/11/a43b47c0ae08fff401f4a17f950ee85e.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)