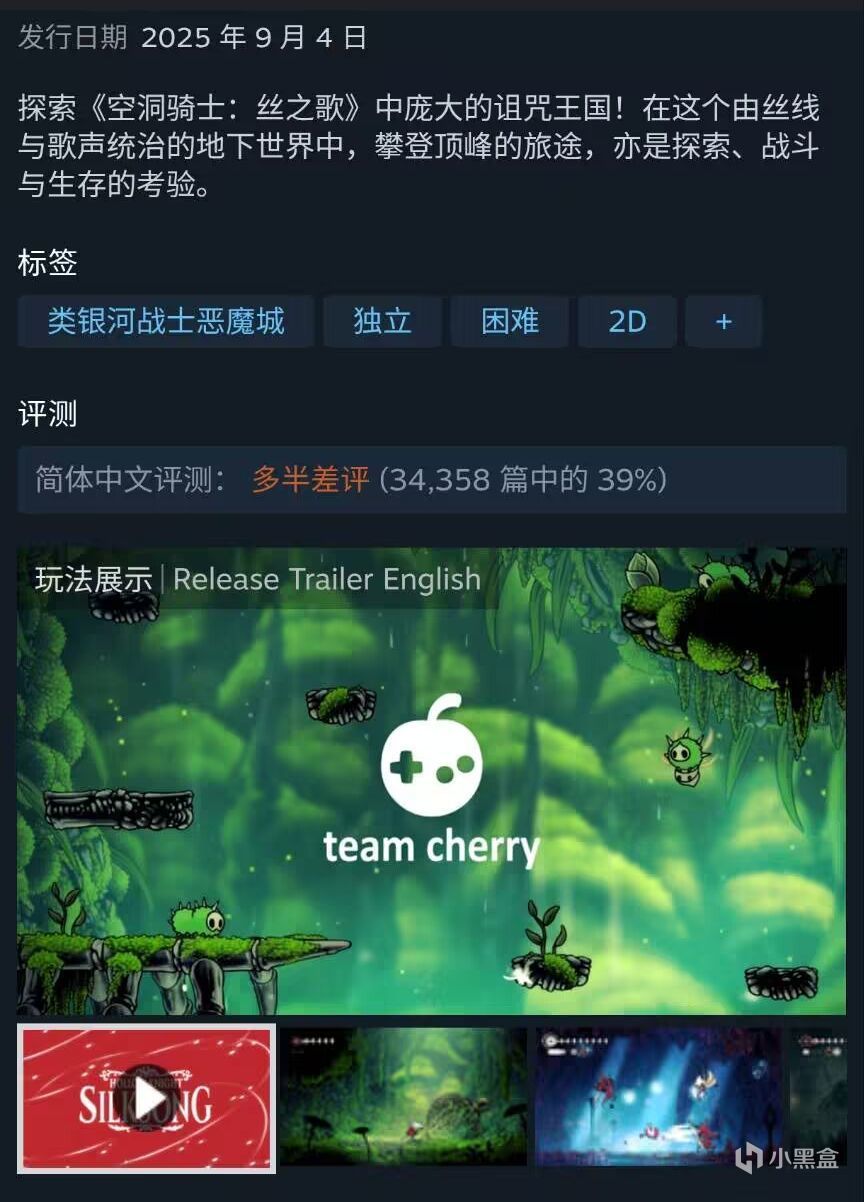

跟风来蹭一波丝之歌的热度,丝之歌steam评分多半差评,小黑盒评分仅仅为6.1,在社区的争议也是不断,我认为其是很正常的一个现象,在不断推进游戏过程后,我认为可以进一步称其为“可预见性的评分下跌”。

Steam上的实时好评率

抛开翻译问题不谈,其核心矛盾在于游戏高难度的设计与广大普通玩家体验之间的巨大割裂。

我们先来谈谈第一点吧,昨天在b站看到过一个丝之歌视频,内容为爬雪山的过程,标题为“难在什么地方?雪山初见一刀未剪5分钟从地表到山顶”。

《丝之歌》的“难”并非单一维度的挑战,而是一种复合型的、令人倍感压力的设计集合。它难在:

其一,极低的容错率,前中期的主角血量只有五六点,但却拥有大量的二伤怪,一些陷阱也是二伤,极大放大了操作失误的代价。

其二,充满了满满恶意的地图设计,诸如“陷阱椅子”和跳跳乐中加入的骚扰型敌人,这些东西的作用,就是用来恶心人。

其三,高强度的关卡流程,困难的跳跳乐,强UI小怪性能,稀少的椅子数,使得跑图本身也是一种精神消耗。

其四,正反馈的缺失,很多boss战与车轮战之后,并不能得到些什么东西,玩家获得的成长感和正反馈却不足以冲淡之前的挫折。(对于我个人而言,我觉得他没那么重要,但社区提到的还挺多的,于是进行补充)

最终,所有这些元素叠加后,构成了“难”

为什么讲差评是“可预见”的呢?差评我认为主要来源于三类人:

1. 入坑的新人:发行商早期“本作会更适合新人”的宣传,与实际体验形成了毁灭性的落差。慕名而来的新玩家直接进入“坐牢”模式,给出差评是再正常不过的情绪反应。

2. 技术一般的老玩家:并非所有老玩家都具有很高水平。很多《空洞骑士》老玩家没打完所有内容,甚至可能还卡在5门,我们热爱其艺术与氛围,但《丝之歌》变本加厉的难度和不合理机制,使我们的游戏体验很糟糕,因此差评合情合理。

3. 被暂时“破防”的玩家:Steam评测的即时性放大了情绪。跳跳乐破防,被陷阱椅子狠狠恶心,愤而打下差评,这是一种非常真实和即时的情绪出口。很多人会在通关,经过一定时间沉淀后改为好评,但这些早期的负面评价,已然奠定了口碑争议的基调。

(可能有一些人会讲,有相当一部分人恶意差评,但其平均在线人数30万,峰值50万,多半差评不可能全部都是由恶意差评所导致的)

为什么社区对此争论如此激烈?

其核心原因在于社区中存在的 “感受断层” 。一部分精英玩家和高玩,他们凭借过硬的技术早已适应了游戏节奏,从而认为战斗跑图本身就没那么困难,难以共情普通玩家的困境,其言论也时常不经意地流露出一丝居高临下的姿态。

举一个简单的例子,雪山拿二段跳的这段路我看到了很多人拿空洞骑士中的“苦痛之路”进行比较。有人说这比苦痛之路简单,有人说比苦痛之路更难——但关键问题在于,这个比较本身就已经脱离了绝大多数普通玩家的实际体验了。

当精英玩家们用“苦痛之路”作为难度标尺来丈量《丝之歌》的跳跳乐时,他们潜意识里选择的参照物,本身就是一个可能只有不到15%的玩家能够征服的巅峰。他们是在用“金字塔尖”的体验,来评判一个本应面向“金字塔底座”的设计是否合理。

对于大部分从未完成苦痛之路、甚至可能从未尝试过的普通玩家来说,这种比较毫无意义,他们面临的困境并非“哪个更难”,而是“为什么我必须要经历这种堪比终极挑战的折磨,才能拿到一个基础能力道具?”

普通玩家的真实水平究竟如何?

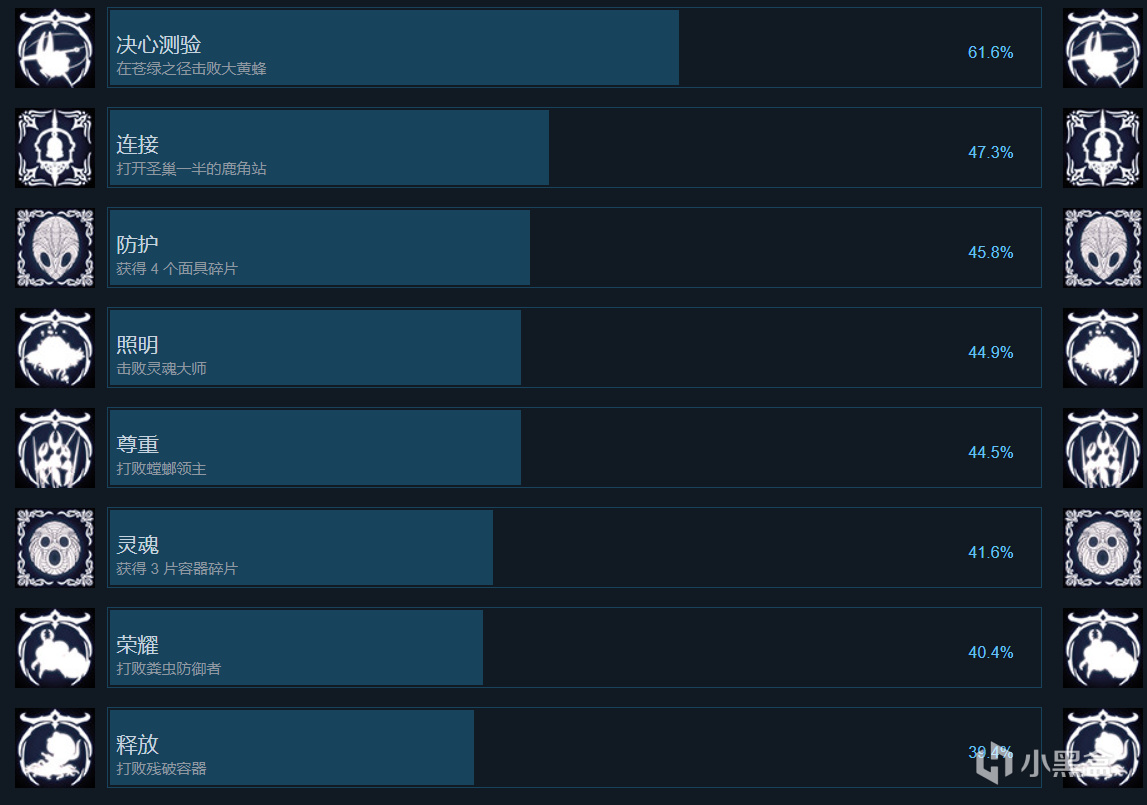

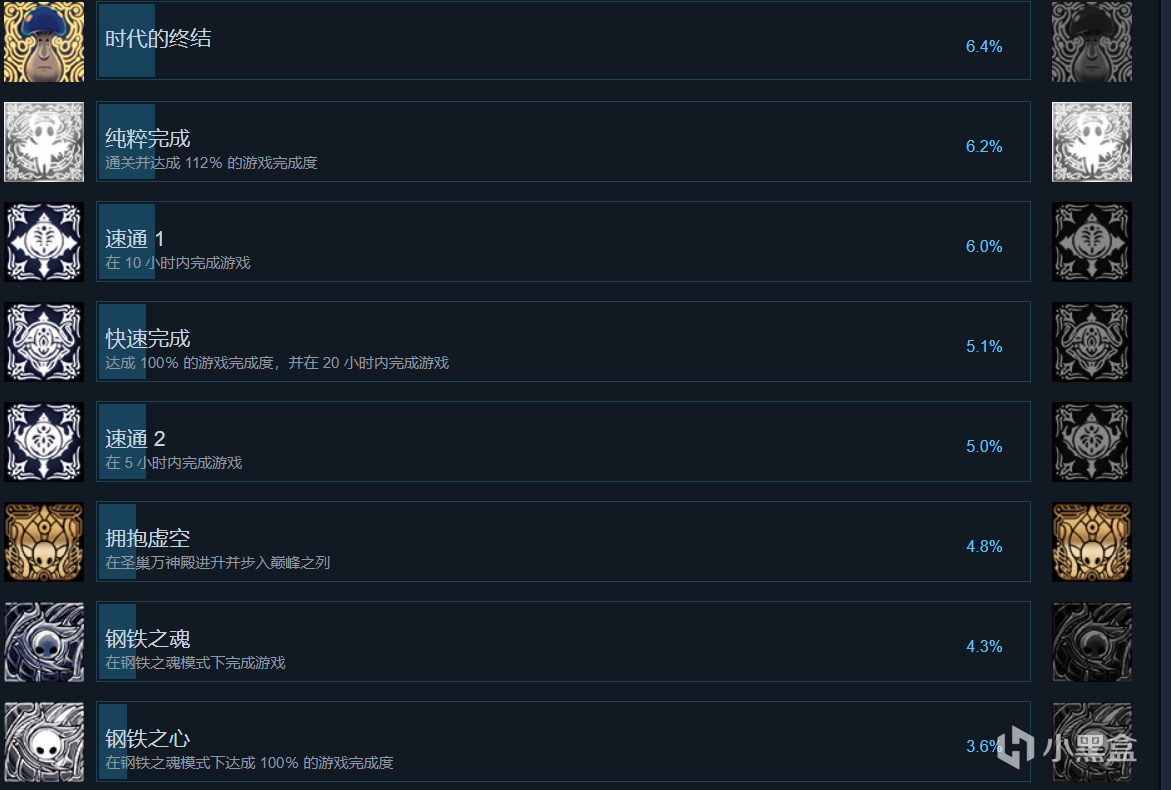

数据不会说谎。我们回看《空洞骑士》本身的Steam全球成就数据:

· 击败大黄蜂(第一次遭遇)的玩家占比仅为 61.6%。

· 而完成112% 游戏进度的玩家占比为6.2%。

在我们考虑各种误差前提下,核心玩家的比例也不到20%,这个数字冰冷并清晰,能体验到游戏全部内容的玩家永远是少数派,大多数玩家都是金字塔中的底座。

小黑盒6.1的评分和Steam的‘多半差评’,并非是这款游戏质量的判决书,而是一份来自普通玩家的体验报告。它清晰地反映了当前版本在难度设计上与大众玩家的巨大脱节。而我们必须将‘游戏品质’与‘体验门槛’分开看待:丝之歌在内容、美术与动作系统上的卓越无可否认,但其过高的体验门槛同样也是不争的事实。这便构成了一个当下最现实的困境:游戏是好游戏,但过高的难度让我难以体验游戏的全部内容。(此我非彼我)

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com