在2000年前後,如果你是一名華人玩家,想要在家用機上玩到一款中文遊戲幾乎是不可能的事。那個年代的PlayStation雖然在全球範圍內已經成爲現象級的娛樂產品,但對中文玩家來說,它始終隔着一道厚厚的語言障礙。無論是《最終幻想》《幻想水滸傳》,還是《生化危機》,全都是日文或英文版本。能玩懂這些遊戲的只有少數人,大部分玩家要麼硬着頭皮死磕攻略,要麼乾脆在稀裏糊塗中把流程打完。真正意義上的“中文大作”,在當時的PS平臺幾乎是空白。

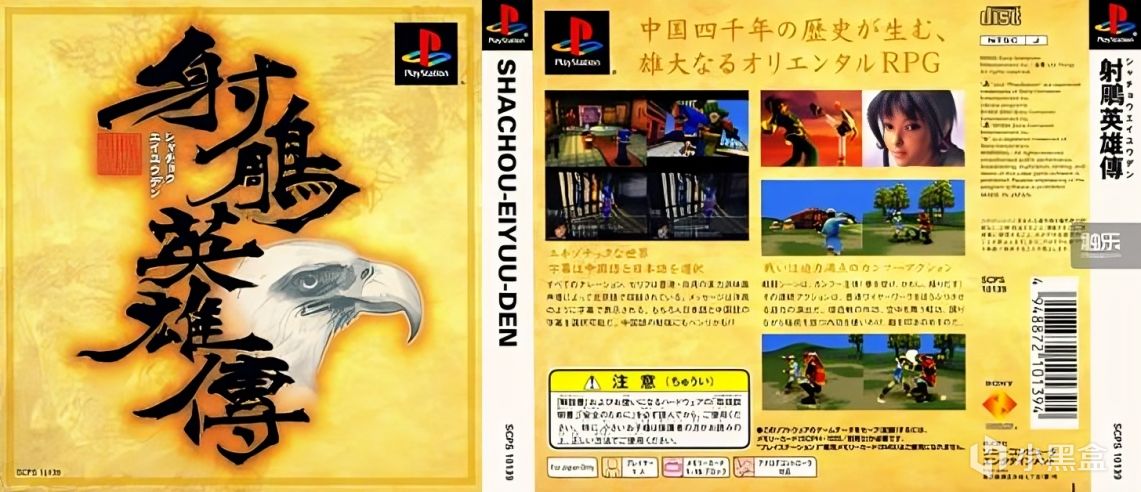

也正因爲如此,當一款由日本索尼本部開發、金庸父子掛名監製、香港TVB配音班底全程獻聲的《射鵰英雄傳》出現在PS1上時,它簡直像是憑空掉落的奇蹟。遊戲不僅支持簡體中文、繁體中文和日文三種語言,還配備了長達五小時的普通話全程語音。要知道,在那個年代,哪怕是日本本土的大型RPG,也未必會做到全程語音,更別提中文化了。對當時的華人玩家來說,這簡直是一份禮物,一份來自索尼的市場示好。

這款作品的誕生並非偶然。九十年代末,索尼已經憑藉PS在全球範圍內建立了強大的市場,但在華人地區,主機文化的普及度有限。盜版橫行是一方面,更關鍵的是語言門檻。沒有中文化,再好的大作也難以真正出圈。於是,索尼決定賭一把,選擇華人世界最廣爲人知的文化符號——金庸武俠。郭靖、黃蓉、洪七公、歐陽鋒,這些人物在中文語境下幾乎不需要額外解釋。只要把故事搬上屏幕,就能立刻引發共鳴。蔡以強在後來的採訪中提到,他早在十年前就有了把《射鵰英雄傳》做成遊戲的想法,如今終於藉助索尼的資源得以實現。

更特別的是,這款遊戲並不是外包產品,而是由索尼子公司SCE親自操刀。項目監製桐田富和,曾在KONAMI主導過《魂鬥羅4》《惡魔城》《心跳回憶》等大作,導演蔡以強則是最初幾代《實況足球》的製作人。他們集結了來自日本、香港和臺灣的約三十名開發者,組成了一個跨國團隊。港式配音,日式開發,臺式文本,本身就是一次文化混搭的實驗。香港的先濤數碼負責動畫,這家公司後來還參與了《少林足球》《功夫》《殺死比爾》等電影特效製作。

配音部分更是豪華,郭靖的聲音由葉清擔綱,他曾是TVB的御用配音演員,《天龍八部》裏的段譽、《鹿鼎記》裏的康熙都出自他口。哪怕是跑龍套的小角色,聲音也能讓人瞬間聯想到港劇。

正是這種多方合作的結果,讓《射鵰英雄傳》帶有一種獨特的氣質。它既不是純粹的日式RPG,也不是傳統的港臺武俠遊戲,而是一個介於兩者之間的混合體。它的內核是回合制RPG的框架,但外殼卻是中國武俠故事,配音和動畫則進一步強化了這種氛圍。

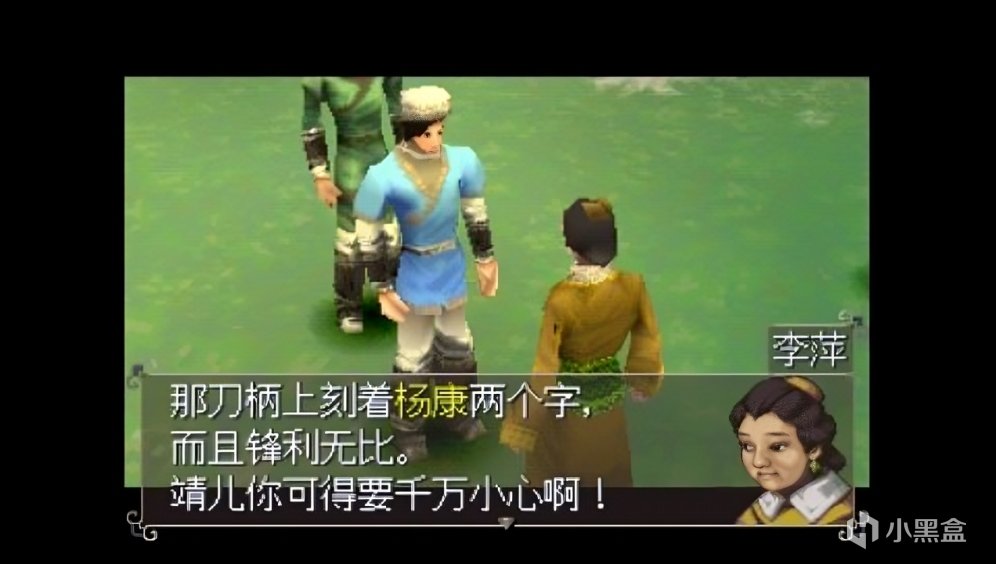

不過,問題也隨之而來。PS主機的容量和性能有限,要在一張CD裏塞下整部《射鵰英雄傳》的劇情,幾乎是不可能完成的任務。於是,開發團隊只能大幅度刪減甚至魔改劇情。江南七怪合體爲一個角色,鬼門龍王的徒弟縮減爲“黃河四鬼”,全真七子只剩下三人,成吉思汗被徹底刪除,拖雷改成了原創人物赤列都。更離譜的是,歐陽鋒最後直接變成蛤蟆,在華山論劍被寫死。這些修改在原著粉絲眼裏幾乎是“離經叛道”,可從開發角度看,這是容量和成本的妥協。與其半途而廢,不如把故事壓縮成一個完整的流程。至少,它比臺灣智冠那一系列“講一半就爛尾”的金庸改編遊戲要完整。

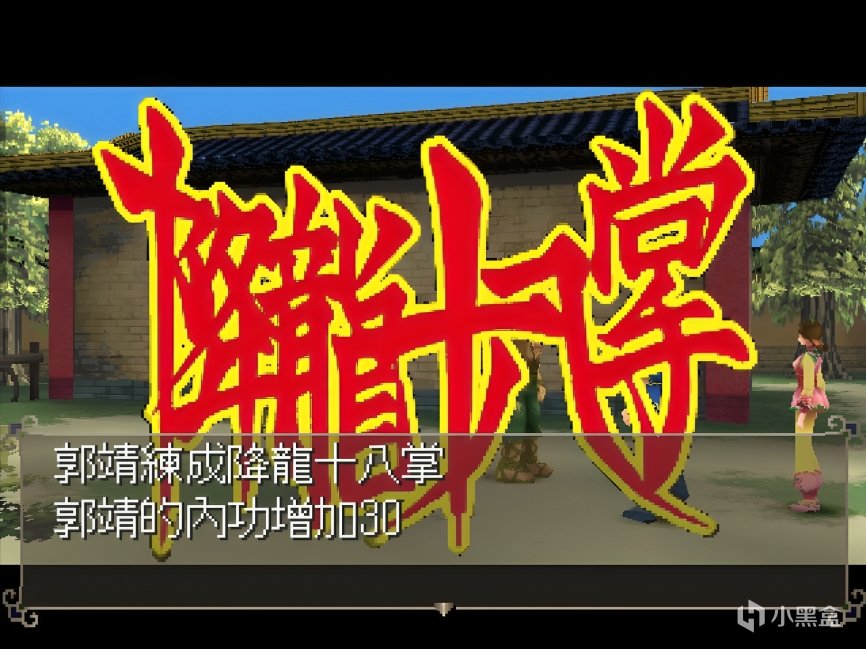

在玩法上,《射鵰英雄傳》依舊是一款傳統的RPG,但它也嘗試了一些新機制。最典型的是武功的“三系剋制”——外功、內功、輕功之間形成剪刀石頭布式的關係,戰鬥因此更像是一場猜拳。雙方同時出招,基於剋制關係演繹“見招拆招”。這種設計在當時算是新鮮,但實際玩起來節奏偏慢,加上戰鬥動畫冗長,很容易讓人疲憊。另一個奇怪的設定是“癖好”。玩家可能因爲喫了隔夜肉包子而腹痛,使用胡椒而打噴嚏,甚至會陷入睡眠或攻擊力歸零。但當這些負面狀態累計到高等級時,又會轉化爲正面效果。這種自虐成長機制頗具黑色幽默感,也能看出開發團隊想要“搞點花樣”。

如果單看系統和劇情,《射鵰英雄傳》並不算成功。它的戰鬥節奏拖沓,數值混亂,劇情刪減嚴重,角色塑造單薄。與同期的《最終幻想8》《幻想水滸傳2》相比,它幾乎沒有可比性。但它真正的價值並不在於玩法,而在於氛圍。TVB配音班底的普通話演出,讓玩家第一次在主機上“聽懂江湖”。音樂雖然不算複雜,卻足夠營造氛圍。哪怕畫面粗糙,只要配合那段旋律和熟悉的聲音,就能瞬間把人拉進一個武俠世界。對很多人來說,這種情感共鳴,比任何畫面特效都更重要。

遺憾的是,《射鵰英雄傳》並沒有取得商業上的成功。在日本市場幾乎無人問津,在華人地區則遭遇盜版的衝擊。諷刺的是,官方攻略本反而賣得很好,很多玩家買了盜版遊戲,卻願意掏錢買正版攻略。這款遊戲最終成爲PS平臺上最後的中文大作。2000年3月,PS2在日本上市,PS1進入末期。《射鵰英雄傳》也因此被定格爲一個時代的尾聲。後來,國行PS2進入中國大陸,卻因政策受阻迅速謝幕。《實況足球8》的完全中文版也因審覈問題胎死腹中。那一代玩家再也沒有等到真正的中文大作,《射鵰英雄傳》就這樣成爲唯一的註腳。

今天再回望,《射鵰英雄傳》的意義卻遠超遊戲本身。它代表了索尼當年對中文市場的野心,代表了主機遊戲第一次用中文講述江湖,代表了一代玩家在盜版和語言障礙中對“我們自己的遊戲”的渴望。它是一座橋樑,連接了日式開發與中文文化,連接了市場戰略與玩家情感。它沒有成爲經典,卻成爲記憶。

粗糙,但真誠;笨拙,卻珍貴。那是一段屬於2000年的武俠夢,一段未竟卻難忘的嘗試。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com