金戈鐵馬,兩軍對壘,主將策馬而出,一聲斷喝:“來將通名!” 隨後,一場驚心動魄的武將單挑拉開序幕,雙方你來我往,直殺得天昏地暗,“大戰三百回合”不分勝負……

這個場景,想必是無數人心中最經典的古代戰爭畫面。從評書演義到影視劇作,它早已成爲我們對歷史的集體記憶。然而,如果我們撥開文學的迷霧,探尋歷史的真相,便會驚奇地發現——這蕩氣迴腸的“三百回合”,或許只是古人一場華麗的“口嗨”。

一、演義的浪漫,並非歷史的真相

我們對歷史的許多認知,深受《三國演義》這類文學作品的影響。小時候,我們總以爲書裏寫的就是真實發生過的故事。但“演義”終究是“演義”,它與嚴謹的“正史”之間,隔着一道名爲“藝術加工”的鴻溝。

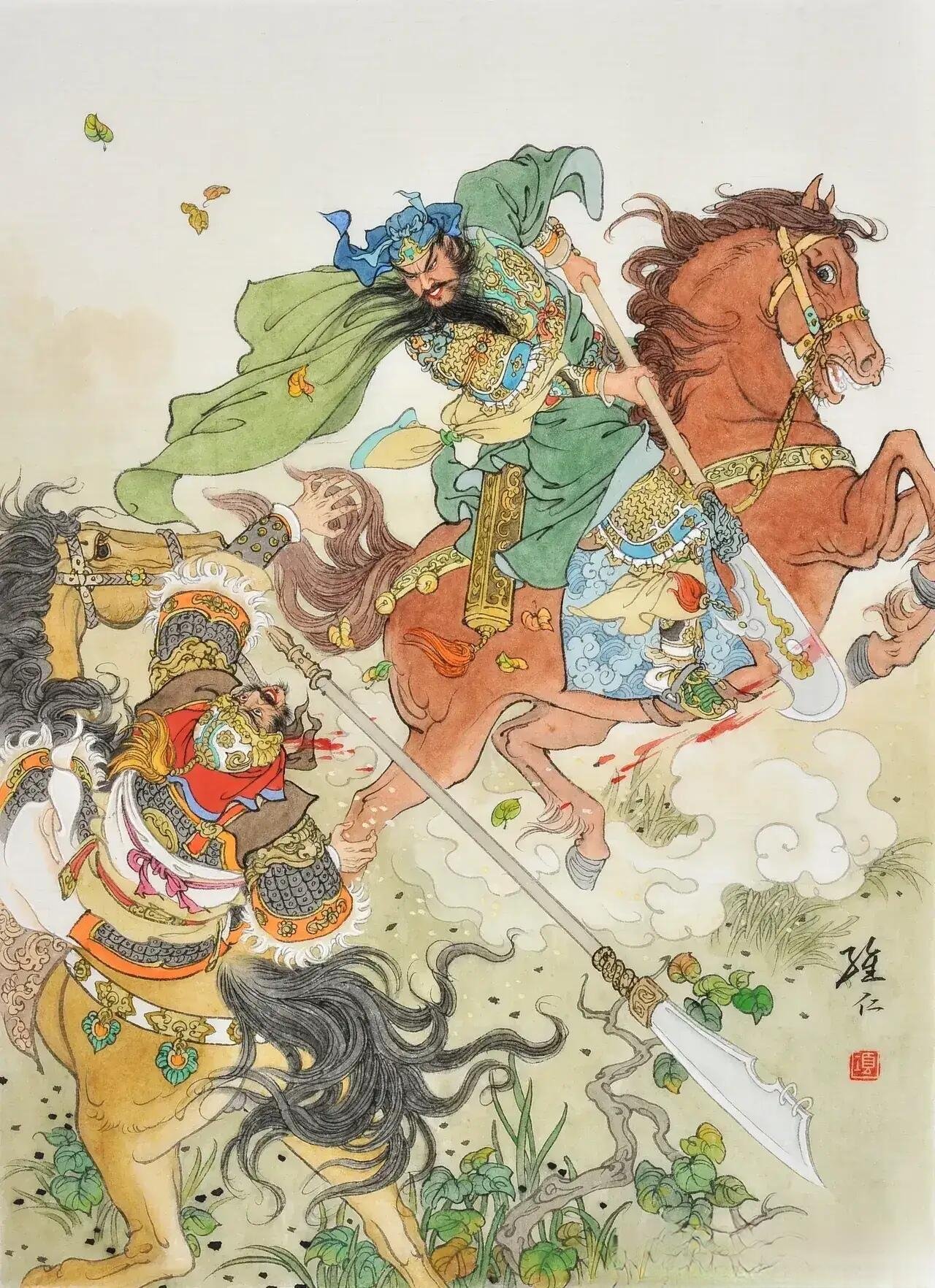

以家喻戶曉的“關羽斬顏良”爲例。在《三國演義》中,關羽與顏良有數回合的交鋒,盡顯其武藝超羣。然而,翻開《三國志》,記載卻異常簡潔、高效,甚至可以說冷酷:“羽望見良麾蓋,策馬刺良於萬衆之中,斬其首還,紹諸將莫能當者。”

寥寥數語,沒有回合,沒有對白。關羽看準目標,以雷霆之勢衝入敵陣,一擊斃命,然後全身而退。這纔是真實戰場的寫照——效率至上,以最小的代價達成戰略目的。至於“溫酒斬華雄”、“三英戰呂布”等膾炙人口的單挑場面,在正史中更是毫無蹤跡。

二、被誤解的“回合”與被高估的裝備

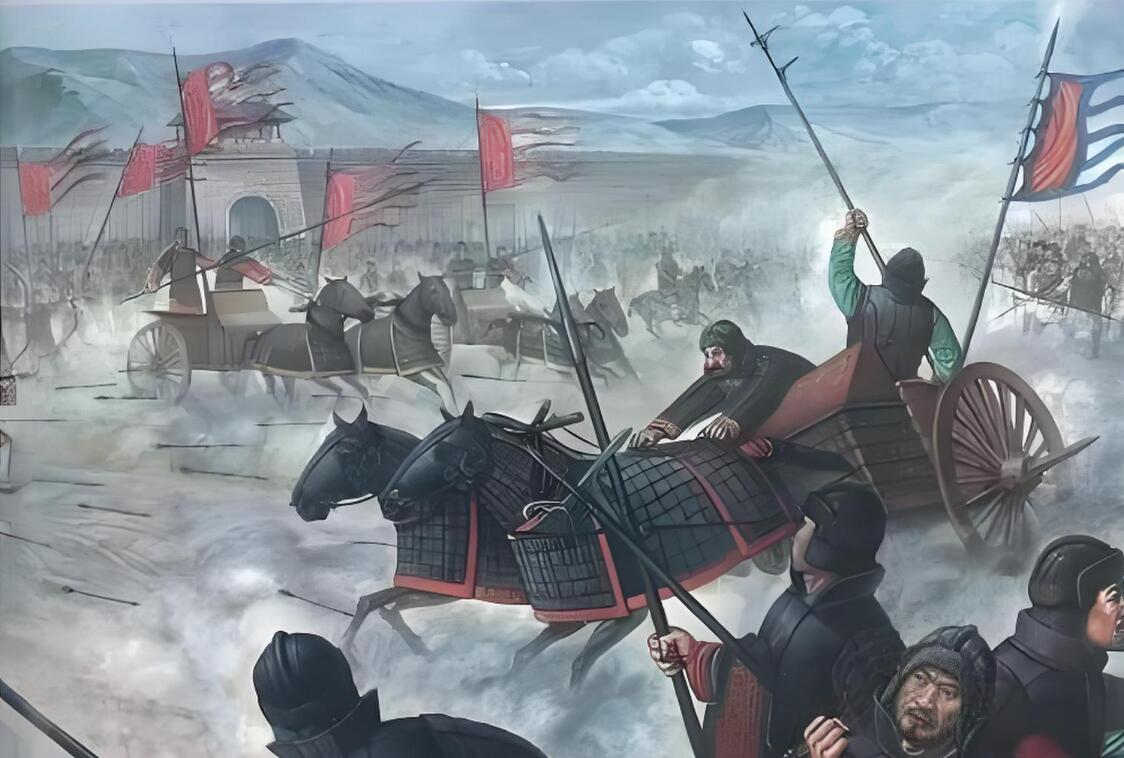

“回合”一詞,其本意並非指兵器碰撞的次數。它最早源於春秋時期貴族式的“車戰”。兩輛戰車交錯對沖,車上士兵用弓箭、戈矛等武器進行攻擊,這個過程稱爲“合”。一次交鋒過後,戰車需調頭返回,準備下一輪衝擊,這個調頭的過程則爲“回”。這樣一“合”一“回”,便是一個“回合”。它描述的是一種戰術單位,而非武將的格鬥動作。

此外,技術條件也限制了“大戰三百回合”的可能性。在三國時期,至關重要的雙邊馬鐙尚未普及。騎士在馬背上缺乏穩定的支撐點,難以做出大幅度的劈砍、迴旋等複雜動作。

我們今天在影視劇中看到的那些華麗招式,在當時的技術背景下幾乎無法實現。關羽那把標誌性的青龍偃月刀,其實也是到了宋代纔出現的重型兵器,他當時最可能使用的,是更爲實用的長矛、馬槊或是漢代制式的環首刀。

三、將軍的職責:指揮,而非“格鬥”

戰爭,是軍隊與軍隊之間的較量,是戰略與戰術的博弈。將軍的核心職責是指揮千軍萬馬,排兵佈陣,把握戰機,而不是像街頭霸王一樣進行個人表演。讓三軍統帥去陣前進行一場勝負難料的單挑,本身就是一種巨大的軍事冒險。

歷史上,有記載的陣前單挑極爲罕見。如《英雄記》中記載的呂布與郭汜的對決,呂布雖用長矛刺傷郭汜贏了單挑,卻輸掉了整個戰役。這恰恰證明了個人武勇在龐大的戰爭機器面前的侷限性。

相比虛構的單挑,一種名爲“致師”的戰術在古代更爲常見。這可以理解爲一種陣前挑釁,派遣精銳勇士衝擊敵陣,或挑戰對方將領,以打擊敵軍士氣。唐太宗李世民就善用此道,他麾下的猛將秦瓊,據載有近兩百次“破陣、先登、奪旗、斬將”的功績。這並非慢悠悠的單挑,而是在萬軍叢中憑藉高超的武藝和膽識,精準地獵殺敵方指揮官,是外科手術式的突襲。

結語

“大戰三百回合”,更像是古代說書人爲了吸引聽衆而使用的文學誇張,其性質與我們今天常說的“我分分鐘搞定你”、“改天請你喫飯”並無二致。它們是情緒的表達,是故事的點綴,聽聽便罷,不必當真。

瞭解歷史的真相,並非爲了否定文學的魅力。恰恰相反,它讓我們能以更清醒的視角去欣賞那些經典作品,既能爲演義中的英雄氣概而熱血沸騰,也能對真實歷史的殘酷與智慧抱以敬畏。

畢竟,藝術的歸藝術,歷史的歸歷史。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com