金戈铁马,两军对垒,主将策马而出,一声断喝:“来将通名!” 随后,一场惊心动魄的武将单挑拉开序幕,双方你来我往,直杀得天昏地暗,“大战三百回合”不分胜负……

这个场景,想必是无数人心中最经典的古代战争画面。从评书演义到影视剧作,它早已成为我们对历史的集体记忆。然而,如果我们拨开文学的迷雾,探寻历史的真相,便会惊奇地发现——这荡气回肠的“三百回合”,或许只是古人一场华丽的“口嗨”。

一、演义的浪漫,并非历史的真相

我们对历史的许多认知,深受《三国演义》这类文学作品的影响。小时候,我们总以为书里写的就是真实发生过的故事。但“演义”终究是“演义”,它与严谨的“正史”之间,隔着一道名为“艺术加工”的鸿沟。

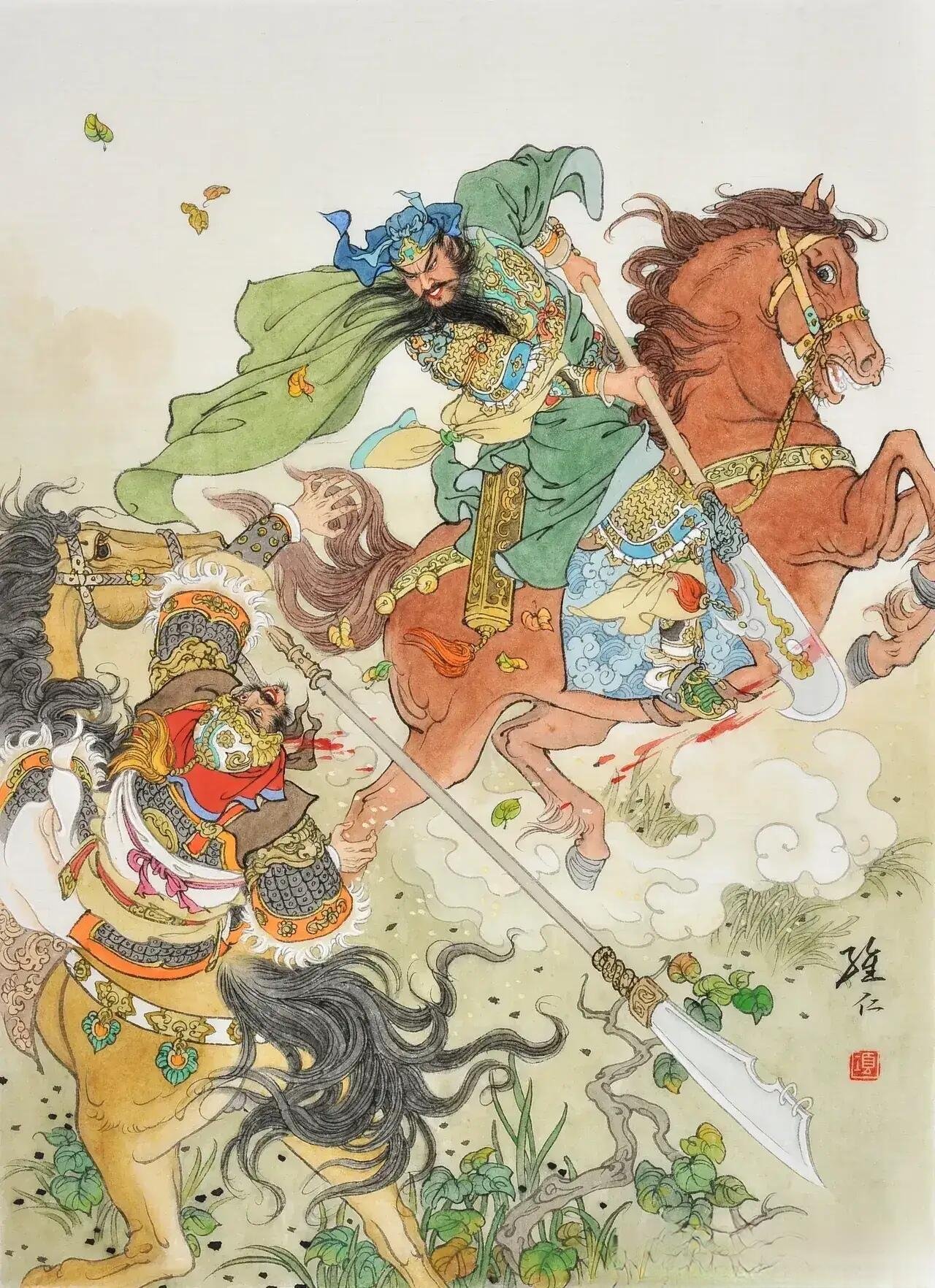

以家喻户晓的“关羽斩颜良”为例。在《三国演义》中,关羽与颜良有数回合的交锋,尽显其武艺超群。然而,翻开《三国志》,记载却异常简洁、高效,甚至可以说冷酷:“羽望见良麾盖,策马刺良于万众之中,斩其首还,绍诸将莫能当者。”

寥寥数语,没有回合,没有对白。关羽看准目标,以雷霆之势冲入敌阵,一击毙命,然后全身而退。这才是真实战场的写照——效率至上,以最小的代价达成战略目的。至于“温酒斩华雄”、“三英战吕布”等脍炙人口的单挑场面,在正史中更是毫无踪迹。

二、被误解的“回合”与被高估的装备

“回合”一词,其本意并非指兵器碰撞的次数。它最早源于春秋时期贵族式的“车战”。两辆战车交错对冲,车上士兵用弓箭、戈矛等武器进行攻击,这个过程称为“合”。一次交锋过后,战车需调头返回,准备下一轮冲击,这个调头的过程则为“回”。这样一“合”一“回”,便是一个“回合”。它描述的是一种战术单位,而非武将的格斗动作。

此外,技术条件也限制了“大战三百回合”的可能性。在三国时期,至关重要的双边马镫尚未普及。骑士在马背上缺乏稳定的支撑点,难以做出大幅度的劈砍、回旋等复杂动作。

我们今天在影视剧中看到的那些华丽招式,在当时的技术背景下几乎无法实现。关羽那把标志性的青龙偃月刀,其实也是到了宋代才出现的重型兵器,他当时最可能使用的,是更为实用的长矛、马槊或是汉代制式的环首刀。

三、将军的职责:指挥,而非“格斗”

战争,是军队与军队之间的较量,是战略与战术的博弈。将军的核心职责是指挥千军万马,排兵布阵,把握战机,而不是像街头霸王一样进行个人表演。让三军统帅去阵前进行一场胜负难料的单挑,本身就是一种巨大的军事冒险。

历史上,有记载的阵前单挑极为罕见。如《英雄记》中记载的吕布与郭汜的对决,吕布虽用长矛刺伤郭汜赢了单挑,却输掉了整个战役。这恰恰证明了个人武勇在庞大的战争机器面前的局限性。

相比虚构的单挑,一种名为“致师”的战术在古代更为常见。这可以理解为一种阵前挑衅,派遣精锐勇士冲击敌阵,或挑战对方将领,以打击敌军士气。唐太宗李世民就善用此道,他麾下的猛将秦琼,据载有近两百次“破阵、先登、夺旗、斩将”的功绩。这并非慢悠悠的单挑,而是在万军丛中凭借高超的武艺和胆识,精准地猎杀敌方指挥官,是外科手术式的突袭。

结语

“大战三百回合”,更像是古代说书人为了吸引听众而使用的文学夸张,其性质与我们今天常说的“我分分钟搞定你”、“改天请你吃饭”并无二致。它们是情绪的表达,是故事的点缀,听听便罢,不必当真。

了解历史的真相,并非为了否定文学的魅力。恰恰相反,它让我们能以更清醒的视角去欣赏那些经典作品,既能为演义中的英雄气概而热血沸腾,也能对真实历史的残酷与智慧抱以敬畏。

毕竟,艺术的归艺术,历史的归历史。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com