本期參考:

《波普啓示錄:安迪·沃霍爾的哲學》--安迪·沃霍爾

《新藝術的震撼》--羅伯特·休斯

《波普藝術:批評史》--史蒂文·亨利·馬多夫

[波普藝術](Popular Art)

藝術,一個大衆化卻又盡顯孤高的概念,從畢達哥拉斯起,西方美學沿着“美是什麼”這條路,走了兩千多年,最後由鮑姆加登在1750年出版的一本《Ästhetik》作了了結。

此後,西方美學就開始分岔了,走上了不同的道路。在康德那裏,美學的基本問題由“美是什麼”變成了“審美是什麼”,美的研究也變成了審美的研究;而在黑格爾的時代,“美是什麼”則變成了“藝術是什麼”,美的研究也變成了藝術的研究。

在藝術的研究中,有一種在現代崛起的說法叫做[表現說],表現說“正式”成爲一種美學理論,在西方是近代以來的事情。

其始作俑者,一般都認爲是意大利的美學家克羅齊。他甚至被稱爲表現主義大師。後來,則又有科林伍德和卡里特等人推波助瀾。所以這一派的理論,便被叫做“克羅齊—科林伍德表現說”。在西方近代,它曾經是最出風頭的理論。相反,那個雄霸了兩千多年的模仿說,則被看作是早已過時和相當可笑的東西。《美學評論》雜誌社社長、法國美學家杜夫海納,就把這件事情稱之爲美學革命。

表現說最重要的意義,就在於把個體感性存在的價值提到了前所未有的高度。在個體的自我實現面前,羣體不再是神聖的、權威的、不可改變和不可超越的。在主體的自由馳騁面前,客體也不再是高於個體經驗因而必須一絲不苟地描摹或仿造的。

在近現代,表現說具象化的例子就是二戰之後在美國最早興起的藝術運動就是大名鼎鼎的“抽象表現主義”運動。它與之前藝術流派的不同是:抽象表現主義的作品並不像立體主義、表現主義以及象徵主義一樣可以大致描繪出該藝術流派的視覺特徵,抽象表現主義是對創作精神的概括。

先疊個甲,抽象表現主義的大拿並不少,我這裏引用接下來這個展品只是爲了引出波普主義,我並沒有否定抽象表現主義哪怕一絲一毫對世界美學做出的貢獻。

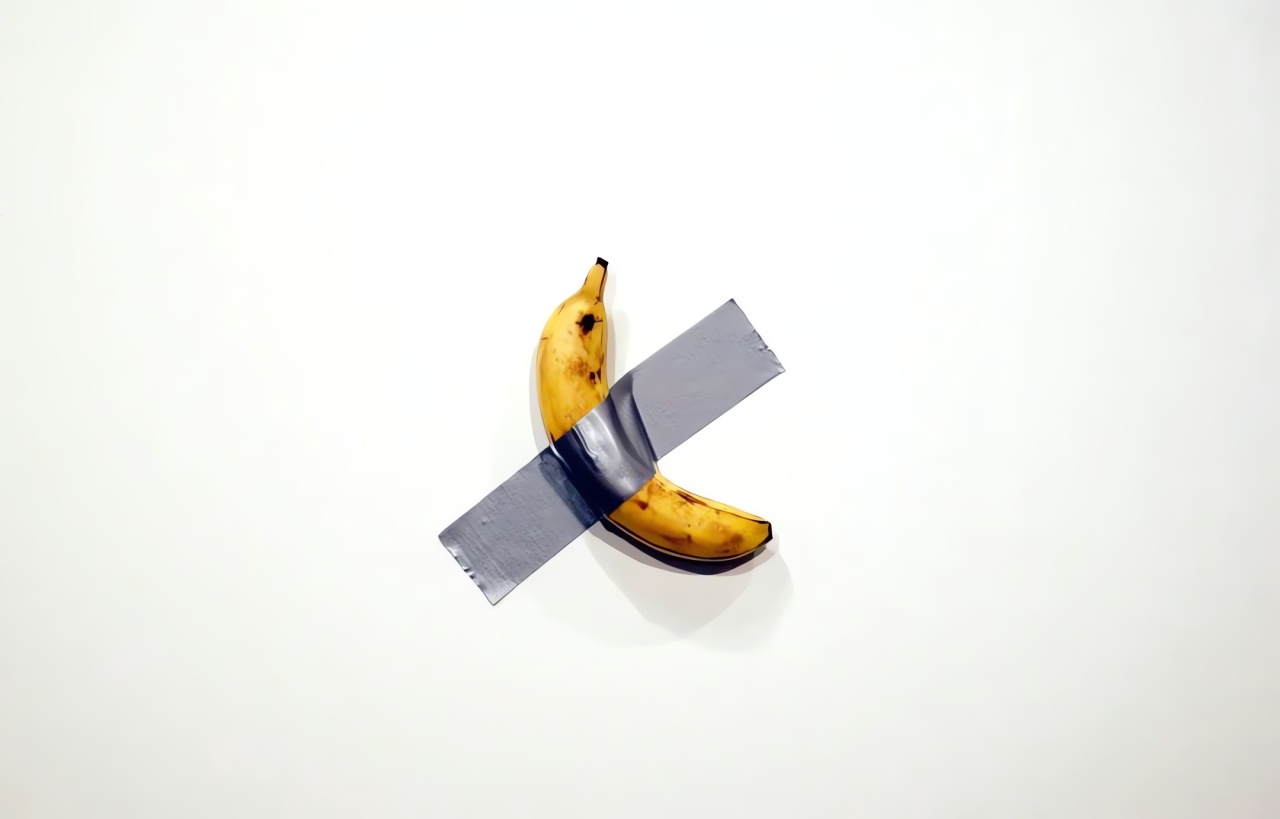

《喜劇演員》(Comedian)

我們現在看到的這張圖片是2019年風靡網絡的抽象表現主義藝術的三個作品之一。一根香蕉、一卷膠帶,它的三個版本分別被拍出12萬美元、12萬美元和15萬美元。它不是一幅畫,也不是雕塑,是一個真的香蕉和一長條膠帶紙,會腐爛、會發臭、可以喫。

2022年,這個玩意兒,被一位中國企業家孫晨宇拍下,以520萬美元的價格中標。他將支付包括買家酬金在內的620萬美元,以獲得一根香蕉、一卷膠帶、一份真品證書和藝術品安裝說明(包括在需要時更換香蕉的方式)。這三個構成要素就像是忒修斯之船上的木頭一樣,沒有核心,不分主次,可以替換。

卡特蘭認爲,香蕉與膠帶本身不屬於藝術品,而在於其被購買後的狀態,只有當交易產生的瞬間,藝術品才真正成立。卡特蘭說,其本意是爲了諷刺當今奇了八怪的各種藝術品,它們不僅沒有達到美學的標準,也沒有踏入藝術的殿堂,卻被各種人捧上了天,卡特蘭想要以這個買香蕉的瞬間迫使人們思考如何定義“藝術”,如何尊重藝術。

卡特蘭本人眉飛色舞地對《紐約時報》說:

“這樣一來,作品就有了自我反思的能力。價格越高,越能強化其最初的概念。《喜劇演員》的初衷,就是揭開創意產業的虛僞,促使世界重新思考如何定義藝術,以及在藝術中尋求的價值。”

但無論他怎麼說、怎麼做,哪怕他的擁躉極力維護他的名聲,卡特蘭還是在漩渦當中被撕成了兩半,而不幸的是,不理解他的人佔大半。說句老實話,這個香蕉和膠帶的組合在第一眼看過去確實會極盡荒誕感,正常生活的人也很難一瞬間聯想到他那些彎彎繞,就算是經常接觸藝術的人也無法在聽卡特蘭的講解前理解這些含義,而這,正是抽象表現主義的特質,講究“內在衝動”“英雄式個人筆觸”,把畫布當作靈魂震動的場域。

也就是強調藝術家行動的自由性和無目的性,將創作行爲本身提升到重要位置,追求用抽象化、即興式、無目的的創作手法表現潛意識的自我,反對以往繪畫的完整性和技巧性,推崇超現實主義所強調的潛意識的自動寫作和非理性。(抽象表現主義其實分的很細,我講的並不精確,只是作爲一個引子)

AI

前面已經講了,抽象表現主義是“內向個人衝動”,而在20世紀五十年代,抽象表現主義大行其道,波洛克、德庫寧等所代表的抽象表現主義,已將個人內心世界作爲表達的核心,造詣雖高卻疏離了具象現實,成爲典型的“看不懂的藝術”。這種能把人整成神經病的表現形式,使人很難體現其內在精神,也很難形成大衆化的流行趨勢。

在那個時期的英國,日不落已經徹底變成了日不過,戰爭造成了英國的經濟衰退,而且幾乎沒有任何可以緩解局面的創作出現,整個英國直接陷入了擺爛風潮。50年代中期,倫敦的一小批藝術家爲了抗議當代藝術學院的保守傳統,效仿劍橋五傑形成了"獨立小組",旨在將當代生活帶入當代藝術。

年輕的藝術家們認爲,他們在藝術學校學到的東西和他們在博物館看到的東西與他們的生活或他們每天在周圍看到的東西沒有任何關係。相反,他們轉向好萊塢電影、廣告、產品包裝、流行音樂和漫畫書等來源來獲取圖像。

而這個獨立小組便是波普主義的發源地,其中的理查德·漢密爾頓則被稱爲波普藝術之父。

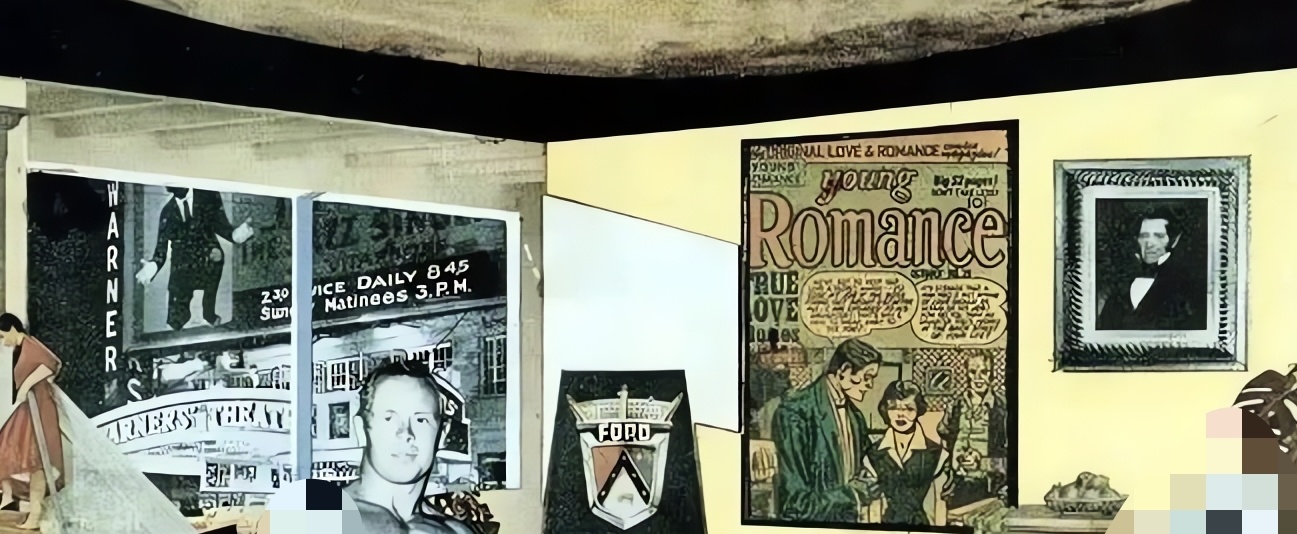

《什麼使今日家庭如此不同、如此誘人呢?》(Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?)

這張圖實在放不出來,想看原圖的可以在網上搜索

在這幅紙拼貼作品裏,我們站在這種新生活的入口處,一名強壯的健美先生光着身子,站在樓梯口歡迎我們,而他“完美的” 妻子,把一個燈罩當成帽子,在一個包豪斯風格的時髦沙發上擺出一副不雅的姿勢。這對夫婦周圍擺滿了最新的舒適家庭用品:電視機、可伸縮的真空吸塵器(還有女僕)、罐頭火腿和放在地板上的最先進的磁帶放音機。

漢密爾頓說,這幅今天已盛名遠揚的拼貼畫,是基於亞當和夏娃的故事而創作的,只不過將他們從伊甸園的天堂搬到了一個令人興奮的新天堂——戰後20世紀的輕鬆生活。比起那個只能看不能碰的無聊老舊的聖經花園,這裏是一個好得多的地方。在漢密爾頓井井有條的世界裏,誘惑是不能抵抗的,你有責任消費和放縱。如果想要一個蘋果,就拿兩個——一個爲現在,另一個留給以後。

漢密爾頓發現整個社會對於科技帶來的繁榮和增長都持有一種無限樂觀的態度。生活的底色由艱苦奮鬥變爲了輕鬆消遣,人們也比以往任何時候有了更多的閒暇去進行享受。

於是在1957年,漢密爾頓就以非凡的遠見爲流行文化劃定了範圍,將波普藝術的特點歸納爲:通俗、短暫、消費得起、風趣、性感、噱頭、迷人,還必須是廉價的,能大批量生產的。他下的這一定義,一直對波普藝術有着深遠影響,直到如今。

波普藝術的理念因此誕生,在這種理念的影響下,波普藝術逐漸向商業靠攏,將藝術商業化。商業的最大消費羣體就是大衆,將藝術的性質變得通俗。如果將藝術與日常生活結合,蛻變成藝術生活用品,那麼藝術是否可以不再難以觸碰,假以時日藝術將爲生活賦能。

說的簡單點,波普主義從大衆文化和日常生活中汲取素材,這種做法在那個時代等於流行文化的融合,是大衆化、普遍化、平凡化的一種藝術流派,其一個最容易被挖掘的含義便是:

通俗易懂、雅俗共賞

但實際上無論怎麼折騰,漢密爾頓也只不過能在倫敦藝術界圈地自萌,真正讓波普藝術在世界上名聲大噪的藝術家來源於美國的文化運動與一位叫做〔安迪·沃霍爾〕的人物。

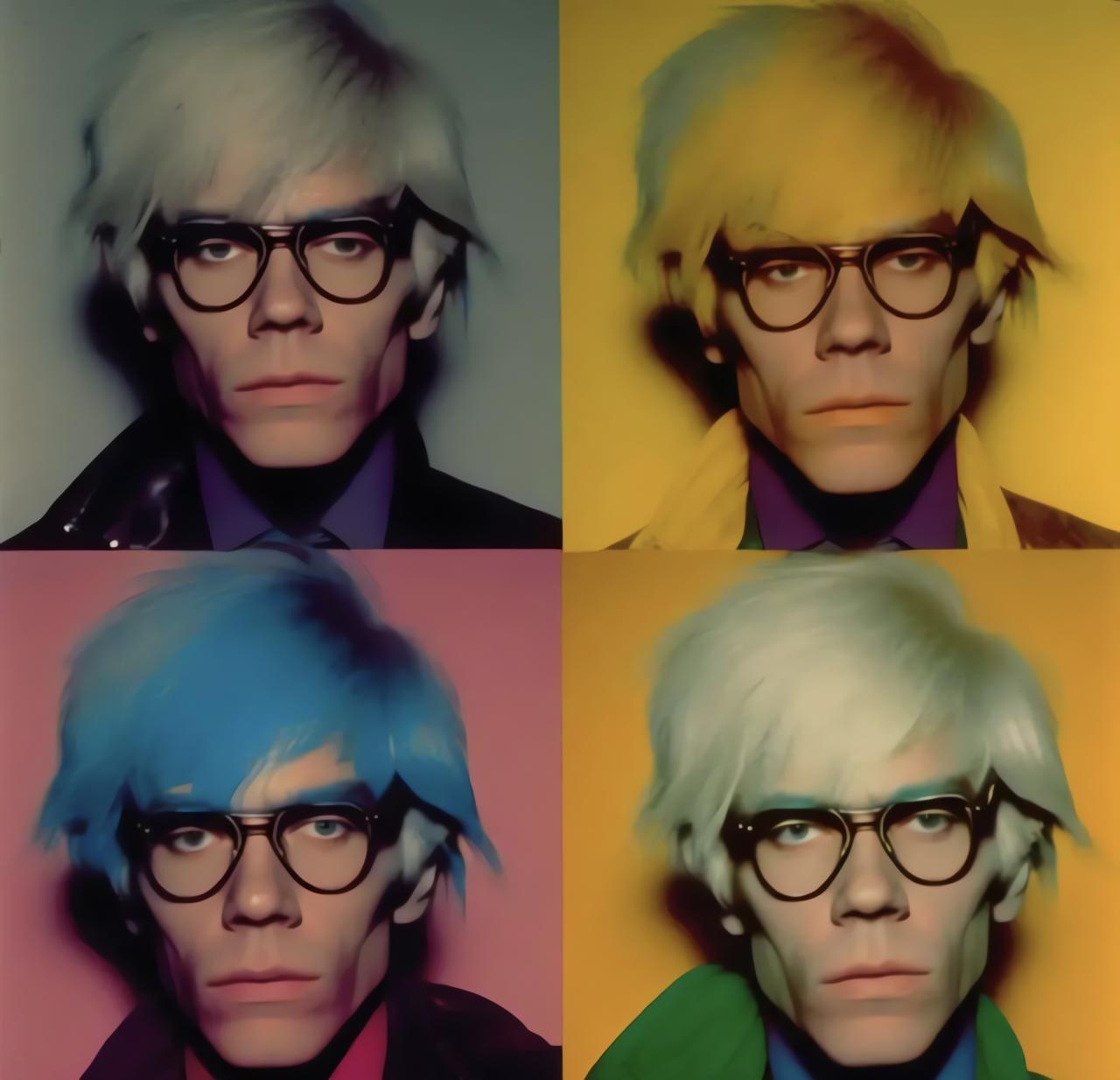

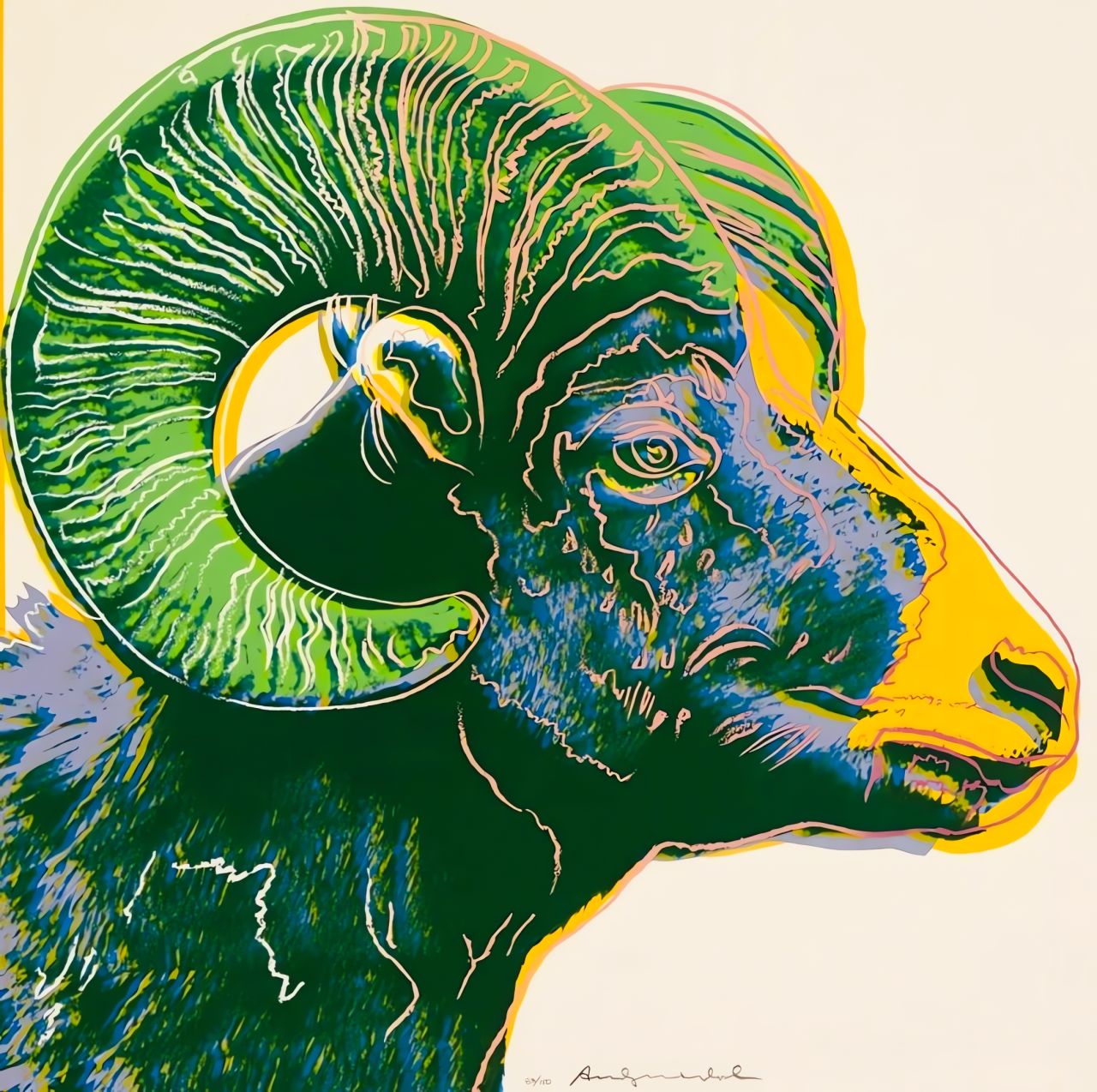

來自捷克的安迪·沃霍爾,相信學藝術的朋友絕對不會陌生這個名字,這位20世紀最知名的藝術家之一,在被稱爲搖滾年代的六十年代,他很快就成了其最著名的,也是最具魅力的波普主義的倡導者。

他熱衷於將隨處可見的圖像重複排列,再用絲網印刷,用廣告的技術和手段,使作品圖像變得更加廣爲流傳。

童年時期,沃霍爾經常患病,母親爲他買來漫畫書與彩色插圖,他在病牀上用鉛筆模仿畫家的線條,這段經歷奠定了他對圖像與複製技術的興趣。1945年高中畢業後,他進入卡內基理工學院(現卡內基梅隆大學)學習平面設計,並在紐約開始插畫師生涯,作品多刊登於《Vogue》《Harper’s Bazaar》等時尚雜誌。

沃霍爾本人

1950年代,沃霍爾憑藉獨特的“鉑金線條”圖案和反覆疊印的商業插畫風格迅速走紅,他爲廣告公司和品牌製作產品宣傳圖,最常見的是鮮豔對比的鞋子、包包、化妝品。1960年,他在紐約開設了名爲“The Factory”(工廠)的工作室,聚攏了一批畫家、作家、嬉皮士和名人,成爲當時充滿創意與放縱的文化中心。

他是紐約社交界、藝術界大紅大紫的明星式藝術家。在工業革命的背景下,他將商品文化中的元素轉化爲藝術,安迪·沃霍爾的作品無疑是對傳統繪畫,也就是“高藝術”的極大挑戰,安迪·沃霍爾的藝術中哲學內涵就是“繁殖和重複”。他大膽嘗試凸版印刷、橡皮或木料拓印、金箔技術、照片投影等各種複製技法。

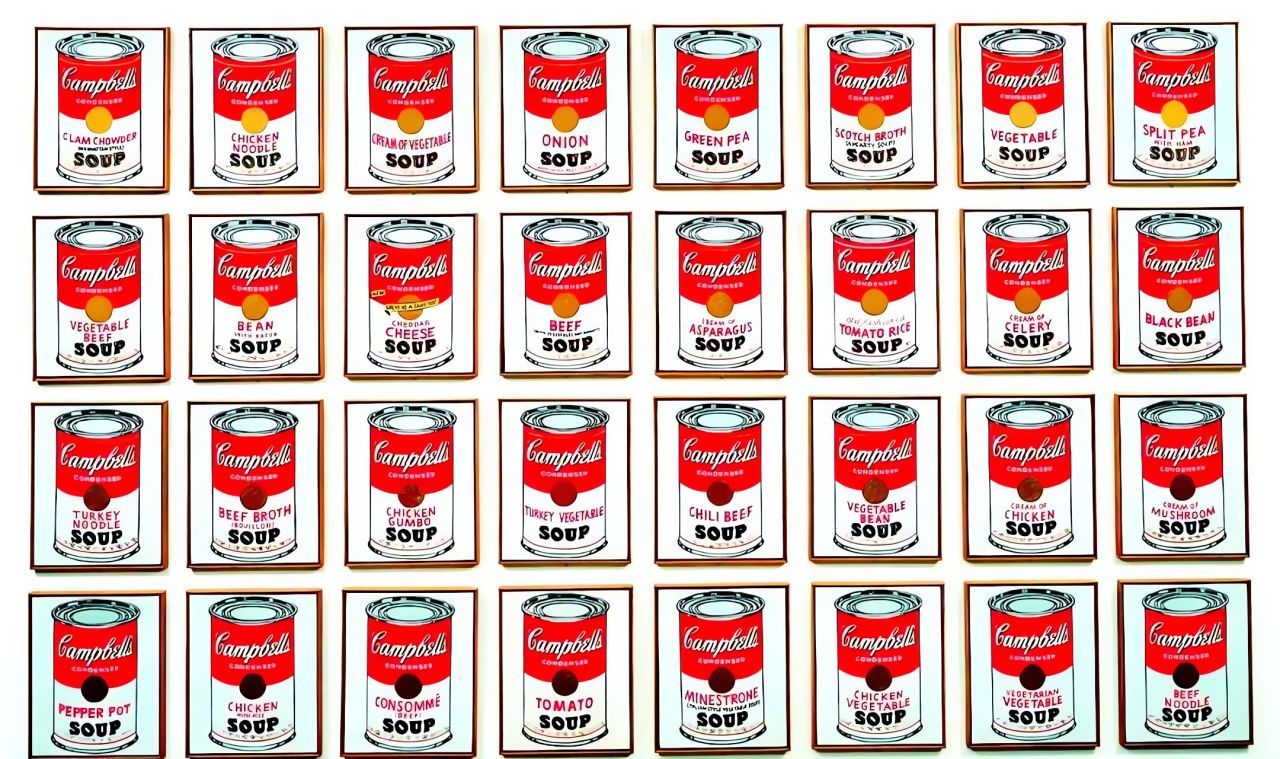

比如他的作品《金湯寶罐頭》系列,就是不斷地對罐頭進行重複。他的"Ctrl+C, Ctrl+V"顛覆了藝術的不可複製性,他將生活化的物品放在了自己的創作當中,由此《金湯寶罐頭》誕生,將超市商品昇華爲藝術品。

他甚至在這次的畫展上做出預言:

“未來每個人都能當15分鐘名人。”

《金湯寶罐頭》(Campbell's Soup)

不得不說這句預言是十分貼切的,商業社會需要的不是藝術人師,而是超級明星。社會變化節奏過快,一個藝術家需要使自己迅速成名。這句話深深印在不少人腦海當中,而事實亦證明了他的話沒有錯,確實有不少人成功藉着媒體一夜成名,特別是如今網絡媒體氾濫的時代。

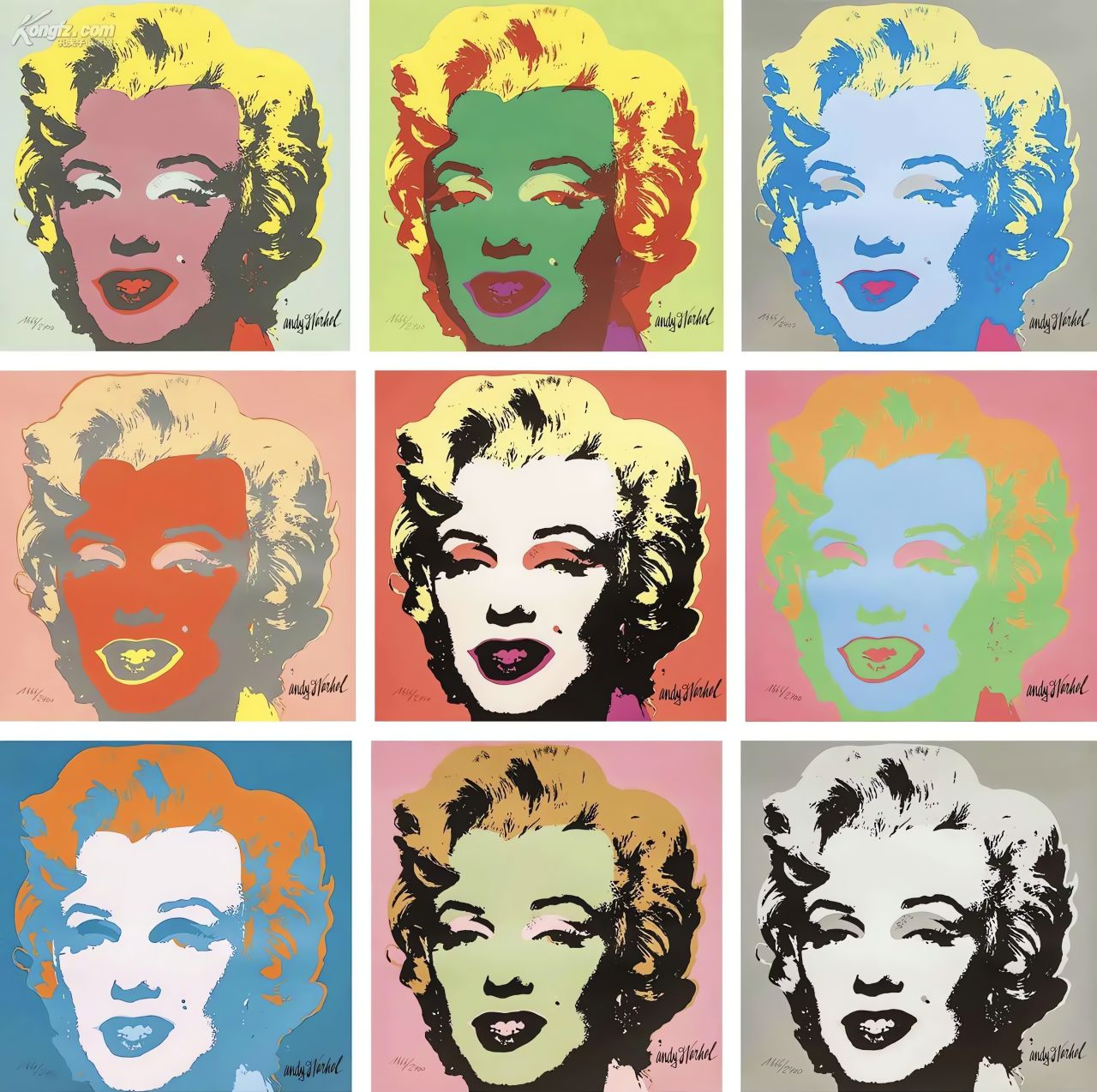

1962年8月4日,瑪麗蓮·夢露自殺於家中。安迪·沃霍爾意識到這是一個絕佳的機會。此時的他,正在利用絹印來複制肖像。他已經複製了貓王與伊麗莎白·泰勒等明星,而夢露那張更富有個性的臉將爲他帶來不朽的生命。

這九張顏色各異的瑪麗蓮夢露畫像是20世紀最經典的記錄之一,與滾石樂隊與伯克利學生運動一樣承載了美國的60年代。(鼠尾草藍色那張被拍賣出了1.95億美元的天價)

安迪提取瑪麗蓮·夢露的頭像圖案並用絲網印刷手法對其進行復制,在此基礎上更改色彩,運用極爲搶眼的色彩大面積地鋪蓋,局部使用對應的色彩作爲點綴,通過大範圍的有序排列,使作品極具視覺衝擊力。這種設計手法在現在看來也具有突破性。

安迪·沃霍爾的波普藝術作品看似簡單直白,卻蘊含着對社會、文化和人性的深刻洞察。他運用重複和複製的手法,一方面揭示了消費社會中商品的同質化現象,人們在消費過程中逐漸失去個性;另一方面,也表達了對藝術唯一性和權威性的挑戰,強調藝術可以是大衆的、普及的。他想要達成的,是藝術文化上真正的平等與民主。

《槍擊瑪麗蓮·夢露(鼠尾草藍色)》(Shoot Marilyn Monroe)

《槍擊瑪麗蓮·夢露》(Shoot Marilyn Monroe)

從安迪·沃霍爾手中,波普主義逐漸脫離了單純的拼貼畫,從而擁有了更明確的特點:

色彩跳躍、對比強烈、追求純粹的視覺觀感

而這些特質讓波普主義正式脫離了單單的繪畫範疇,時至今日,服裝設計、平面設計、工業設計、雕塑、展覽、行爲藝術等領域都有波普藝術的存在。

其主題也常常在反映當下的關注點和偏執,例如名人文化、越南戰爭和消費主義的崛起。通過使用流行文化的語言和圖像,波普藝術家能夠以既有趣又具有顛覆性的方式批判和諷刺這些現象。

1987年,安迪死後,罐頭繼續生鏽,絲網印刷的網點卻越放越大,直到每個像素都裸奔在我們的視網膜上。沃霍爾說“未來每個人都能當15分鐘名人”,以現代的方式去講的話,或許他沒說的是那15分鐘之後,我們會被算法壓縮成一張 1080×1080 的方形頭像,循環滾動,永不下架。

於是,波普的下一幕開場了。主角不再是瑪麗蓮,而是你我;媒介不再是丙烯與絹印,而是濾鏡、熱搜和 9.9 包郵的反光材料。

如果說漢密爾頓的拼貼是把廣告剪進畫框,Z 世代的拼貼就是把微信羣聊、外賣紅包、網抑雲歌詞,連同 128G 的 emoji 一起拖進 Photoshop。屏幕截圖替代了雜誌剪報,“#”替代了剪刀。於是我們看到:

沃霍爾曾把罐頭擺上神壇,如今超市又把罐頭印成聯名帆布袋。優衣庫 × 沃霍爾、喜茶 × 草間彌生、名創優品 × 村上隆——波普的幽靈在快時尚貨架上反覆投胎。消費者用 39 塊就能把“藝術”背在身上,就像用 9.9 買到一張電子贖罪券。藝術終於徹底兌現了它的承諾:廉價、可批量、迷人、短暫。

當年 15 分鐘的電視訪談,如今是 15 秒的直播切片。沃霍爾預言的“15 分鐘”被算法精準切割成 0.75 秒一次刷新。我們在短視頻裏扮演自己,又在熱搜裏消費自己。屏幕既是罐頭,也是開罐器。 黑格爾說藝術終將在哲學中揚棄,丹託說藝術史已經跑完最後一圈。但波普告訴我們:藝術史並沒有終點,只是被 Ctrl+C、Ctrl+V 無限複製。罐頭會過期,像素不會;肉身會腐爛,頭像不會。

波普的終極玩笑就是:當一切都可以成爲藝術,藝術便無處不在,卻也無處安身。

所以,請允許我用沃霍爾的句式結束——

在未來,每個人都會成爲一張 1080×1080 的循環 GIF,而在那之前,請先確認你的濾鏡、水印和哈希值都已就位。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com