本期参考:

《波普启示录:安迪·沃霍尔的哲学》--安迪·沃霍尔

《新艺术的震撼》--罗伯特·休斯

《波普艺术:批评史》--史蒂文·亨利·马多夫

[波普艺术](Popular Art)

艺术,一个大众化却又尽显孤高的概念,从毕达哥拉斯起,西方美学沿着“美是什么”这条路,走了两千多年,最后由鲍姆加登在1750年出版的一本《Ästhetik》作了了结。

此后,西方美学就开始分岔了,走上了不同的道路。在康德那里,美学的基本问题由“美是什么”变成了“审美是什么”,美的研究也变成了审美的研究;而在黑格尔的时代,“美是什么”则变成了“艺术是什么”,美的研究也变成了艺术的研究。

在艺术的研究中,有一种在现代崛起的说法叫做[表现说],表现说“正式”成为一种美学理论,在西方是近代以来的事情。

其始作俑者,一般都认为是意大利的美学家克罗齐。他甚至被称为表现主义大师。后来,则又有科林伍德和卡里特等人推波助澜。所以这一派的理论,便被叫做“克罗齐—科林伍德表现说”。在西方近代,它曾经是最出风头的理论。相反,那个雄霸了两千多年的模仿说,则被看作是早已过时和相当可笑的东西。《美学评论》杂志社社长、法国美学家杜夫海纳,就把这件事情称之为美学革命。

表现说最重要的意义,就在于把个体感性存在的价值提到了前所未有的高度。在个体的自我实现面前,群体不再是神圣的、权威的、不可改变和不可超越的。在主体的自由驰骋面前,客体也不再是高于个体经验因而必须一丝不苟地描摹或仿造的。

在近现代,表现说具象化的例子就是二战之后在美国最早兴起的艺术运动就是大名鼎鼎的“抽象表现主义”运动。它与之前艺术流派的不同是:抽象表现主义的作品并不像立体主义、表现主义以及象征主义一样可以大致描绘出该艺术流派的视觉特征,抽象表现主义是对创作精神的概括。

先叠个甲,抽象表现主义的大拿并不少,我这里引用接下来这个展品只是为了引出波普主义,我并没有否定抽象表现主义哪怕一丝一毫对世界美学做出的贡献。

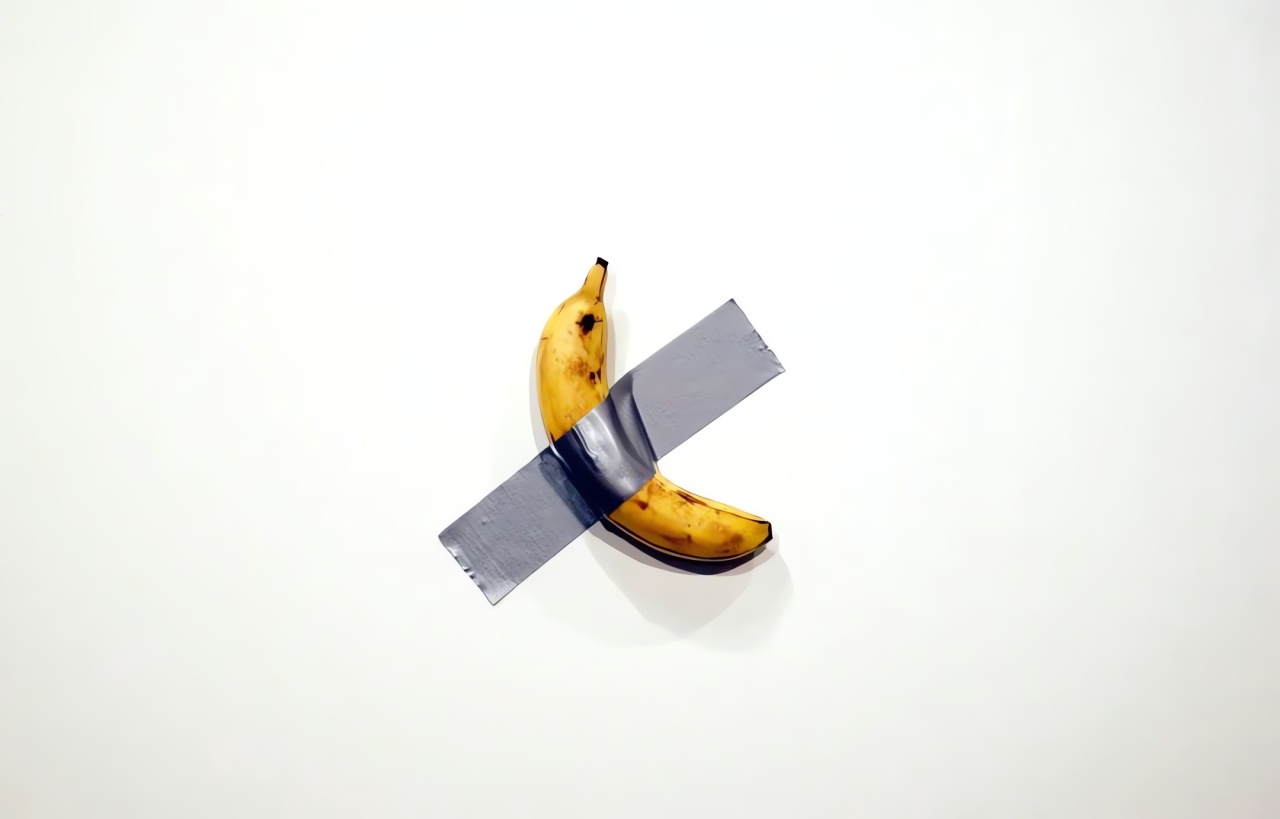

《喜剧演员》(Comedian)

我们现在看到的这张图片是2019年风靡网络的抽象表现主义艺术的三个作品之一。一根香蕉、一卷胶带,它的三个版本分别被拍出12万美元、12万美元和15万美元。它不是一幅画,也不是雕塑,是一个真的香蕉和一长条胶带纸,会腐烂、会发臭、可以吃。

2022年,这个玩意儿,被一位中国企业家孙晨宇拍下,以520万美元的价格中标。他将支付包括买家酬金在内的620万美元,以获得一根香蕉、一卷胶带、一份真品证书和艺术品安装说明(包括在需要时更换香蕉的方式)。这三个构成要素就像是忒修斯之船上的木头一样,没有核心,不分主次,可以替换。

卡特兰认为,香蕉与胶带本身不属于艺术品,而在于其被购买后的状态,只有当交易产生的瞬间,艺术品才真正成立。卡特兰说,其本意是为了讽刺当今奇了八怪的各种艺术品,它们不仅没有达到美学的标准,也没有踏入艺术的殿堂,却被各种人捧上了天,卡特兰想要以这个买香蕉的瞬间迫使人们思考如何定义“艺术”,如何尊重艺术。

卡特兰本人眉飞色舞地对《纽约时报》说:

“这样一来,作品就有了自我反思的能力。价格越高,越能强化其最初的概念。《喜剧演员》的初衷,就是揭开创意产业的虚伪,促使世界重新思考如何定义艺术,以及在艺术中寻求的价值。”

但无论他怎么说、怎么做,哪怕他的拥趸极力维护他的名声,卡特兰还是在漩涡当中被撕成了两半,而不幸的是,不理解他的人占大半。说句老实话,这个香蕉和胶带的组合在第一眼看过去确实会极尽荒诞感,正常生活的人也很难一瞬间联想到他那些弯弯绕,就算是经常接触艺术的人也无法在听卡特兰的讲解前理解这些含义,而这,正是抽象表现主义的特质,讲究“内在冲动”“英雄式个人笔触”,把画布当作灵魂震动的场域。

也就是强调艺术家行动的自由性和无目的性,将创作行为本身提升到重要位置,追求用抽象化、即兴式、无目的的创作手法表现潜意识的自我,反对以往绘画的完整性和技巧性,推崇超现实主义所强调的潜意识的自动写作和非理性。(抽象表现主义其实分的很细,我讲的并不精确,只是作为一个引子)

AI

前面已经讲了,抽象表现主义是“内向个人冲动”,而在20世纪五十年代,抽象表现主义大行其道,波洛克、德库宁等所代表的抽象表现主义,已将个人内心世界作为表达的核心,造诣虽高却疏离了具象现实,成为典型的“看不懂的艺术”。这种能把人整成神经病的表现形式,使人很难体现其内在精神,也很难形成大众化的流行趋势。

在那个时期的英国,日不落已经彻底变成了日不过,战争造成了英国的经济衰退,而且几乎没有任何可以缓解局面的创作出现,整个英国直接陷入了摆烂风潮。50年代中期,伦敦的一小批艺术家为了抗议当代艺术学院的保守传统,效仿剑桥五杰形成了"独立小组",旨在将当代生活带入当代艺术。

年轻的艺术家们认为,他们在艺术学校学到的东西和他们在博物馆看到的东西与他们的生活或他们每天在周围看到的东西没有任何关系。相反,他们转向好莱坞电影、广告、产品包装、流行音乐和漫画书等来源来获取图像。

而这个独立小组便是波普主义的发源地,其中的理查德·汉密尔顿则被称为波普艺术之父。

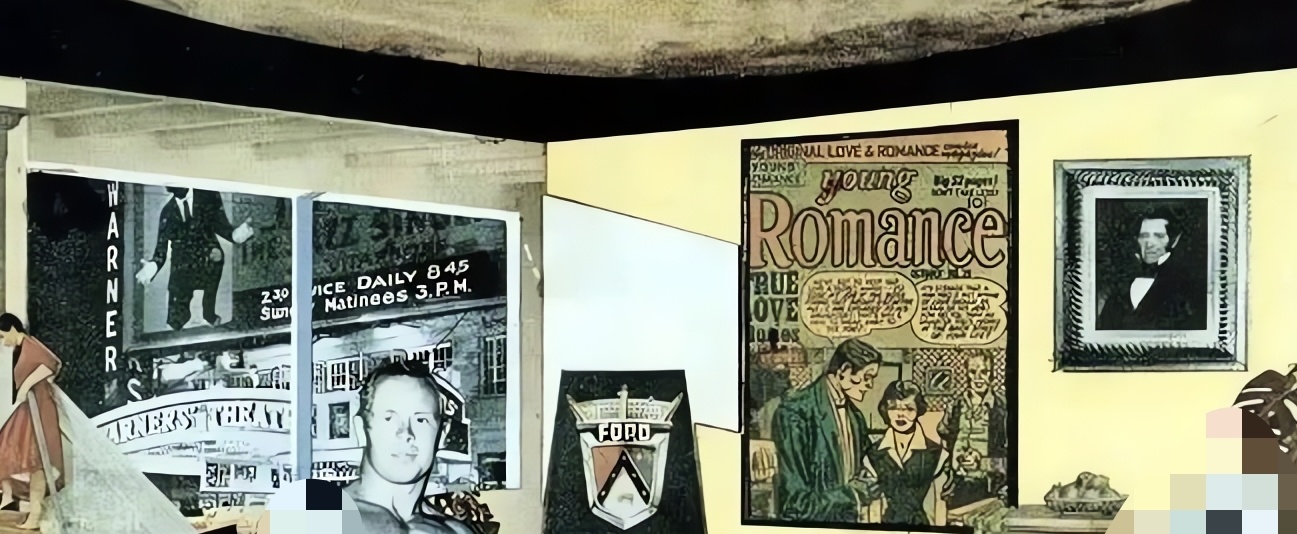

《什么使今日家庭如此不同、如此诱人呢?》(Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?)

这张图实在放不出来,想看原图的可以在网上搜索

在这幅纸拼贴作品里,我们站在这种新生活的入口处,一名强壮的健美先生光着身子,站在楼梯口欢迎我们,而他“完美的” 妻子,把一个灯罩当成帽子,在一个包豪斯风格的时髦沙发上摆出一副不雅的姿势。这对夫妇周围摆满了最新的舒适家庭用品:电视机、可伸缩的真空吸尘器(还有女仆)、罐头火腿和放在地板上的最先进的磁带放音机。

汉密尔顿说,这幅今天已盛名远扬的拼贴画,是基于亚当和夏娃的故事而创作的,只不过将他们从伊甸园的天堂搬到了一个令人兴奋的新天堂——战后20世纪的轻松生活。比起那个只能看不能碰的无聊老旧的圣经花园,这里是一个好得多的地方。在汉密尔顿井井有条的世界里,诱惑是不能抵抗的,你有责任消费和放纵。如果想要一个苹果,就拿两个——一个为现在,另一个留给以后。

汉密尔顿发现整个社会对于科技带来的繁荣和增长都持有一种无限乐观的态度。生活的底色由艰苦奋斗变为了轻松消遣,人们也比以往任何时候有了更多的闲暇去进行享受。

于是在1957年,汉密尔顿就以非凡的远见为流行文化划定了范围,将波普艺术的特点归纳为:通俗、短暂、消费得起、风趣、性感、噱头、迷人,还必须是廉价的,能大批量生产的。他下的这一定义,一直对波普艺术有着深远影响,直到如今。

波普艺术的理念因此诞生,在这种理念的影响下,波普艺术逐渐向商业靠拢,将艺术商业化。商业的最大消费群体就是大众,将艺术的性质变得通俗。如果将艺术与日常生活结合,蜕变成艺术生活用品,那么艺术是否可以不再难以触碰,假以时日艺术将为生活赋能。

说的简单点,波普主义从大众文化和日常生活中汲取素材,这种做法在那个时代等于流行文化的融合,是大众化、普遍化、平凡化的一种艺术流派,其一个最容易被挖掘的含义便是:

通俗易懂、雅俗共赏

但实际上无论怎么折腾,汉密尔顿也只不过能在伦敦艺术界圈地自萌,真正让波普艺术在世界上名声大噪的艺术家来源于美国的文化运动与一位叫做〔安迪·沃霍尔〕的人物。

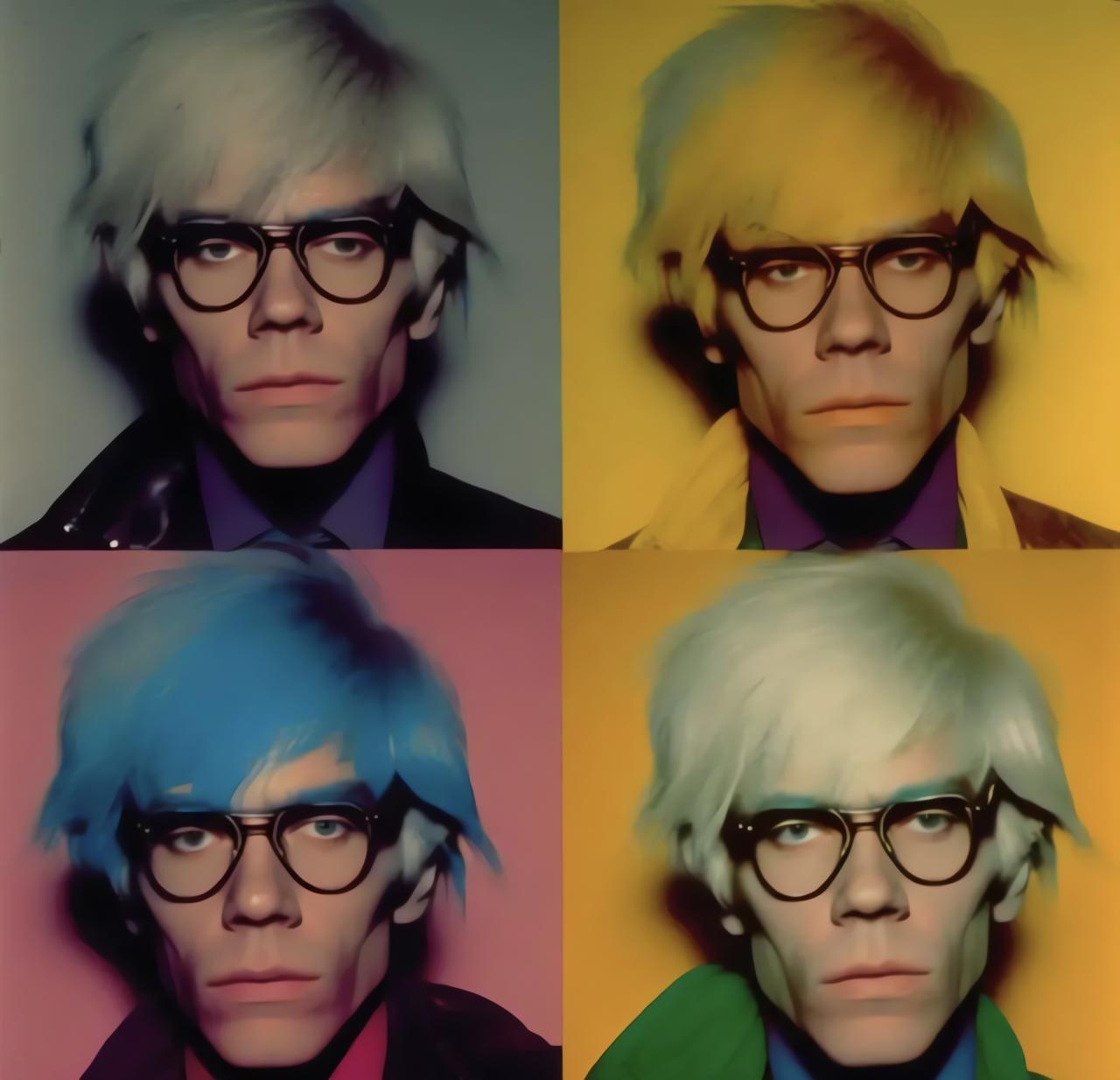

来自捷克的安迪·沃霍尔,相信学艺术的朋友绝对不会陌生这个名字,这位20世纪最知名的艺术家之一,在被称为摇滚年代的六十年代,他很快就成了其最著名的,也是最具魅力的波普主义的倡导者。

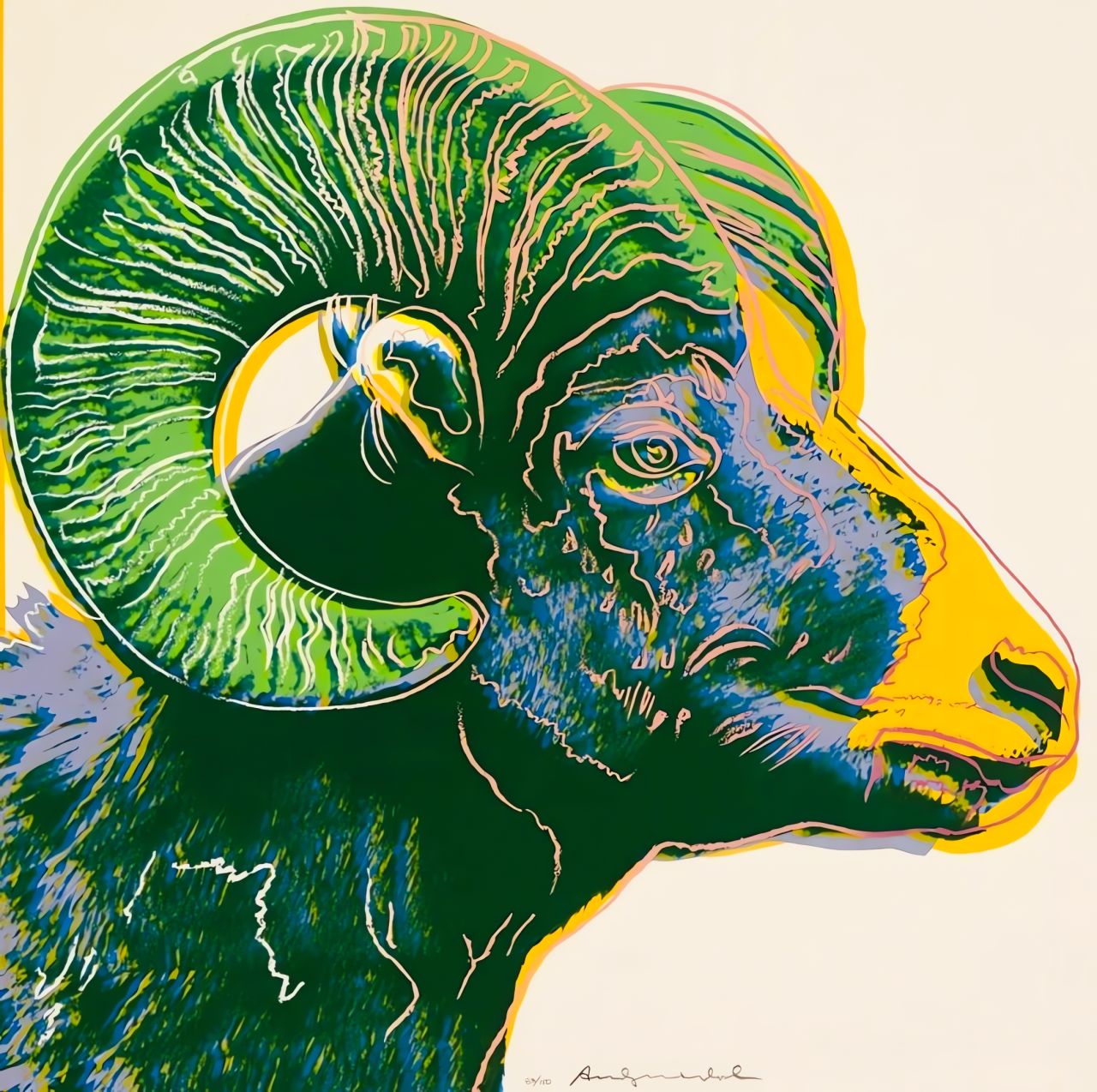

他热衷于将随处可见的图像重复排列,再用丝网印刷,用广告的技术和手段,使作品图像变得更加广为流传。

童年时期,沃霍尔经常患病,母亲为他买来漫画书与彩色插图,他在病床上用铅笔模仿画家的线条,这段经历奠定了他对图像与复制技术的兴趣。1945年高中毕业后,他进入卡内基理工学院(现卡内基梅隆大学)学习平面设计,并在纽约开始插画师生涯,作品多刊登于《Vogue》《Harper’s Bazaar》等时尚杂志。

沃霍尔本人

1950年代,沃霍尔凭借独特的“铂金线条”图案和反复叠印的商业插画风格迅速走红,他为广告公司和品牌制作产品宣传图,最常见的是鲜艳对比的鞋子、包包、化妆品。1960年,他在纽约开设了名为“The Factory”(工厂)的工作室,聚拢了一批画家、作家、嬉皮士和名人,成为当时充满创意与放纵的文化中心。

他是纽约社交界、艺术界大红大紫的明星式艺术家。在工业革命的背景下,他将商品文化中的元素转化为艺术,安迪·沃霍尔的作品无疑是对传统绘画,也就是“高艺术”的极大挑战,安迪·沃霍尔的艺术中哲学内涵就是“繁殖和重复”。他大胆尝试凸版印刷、橡皮或木料拓印、金箔技术、照片投影等各种复制技法。

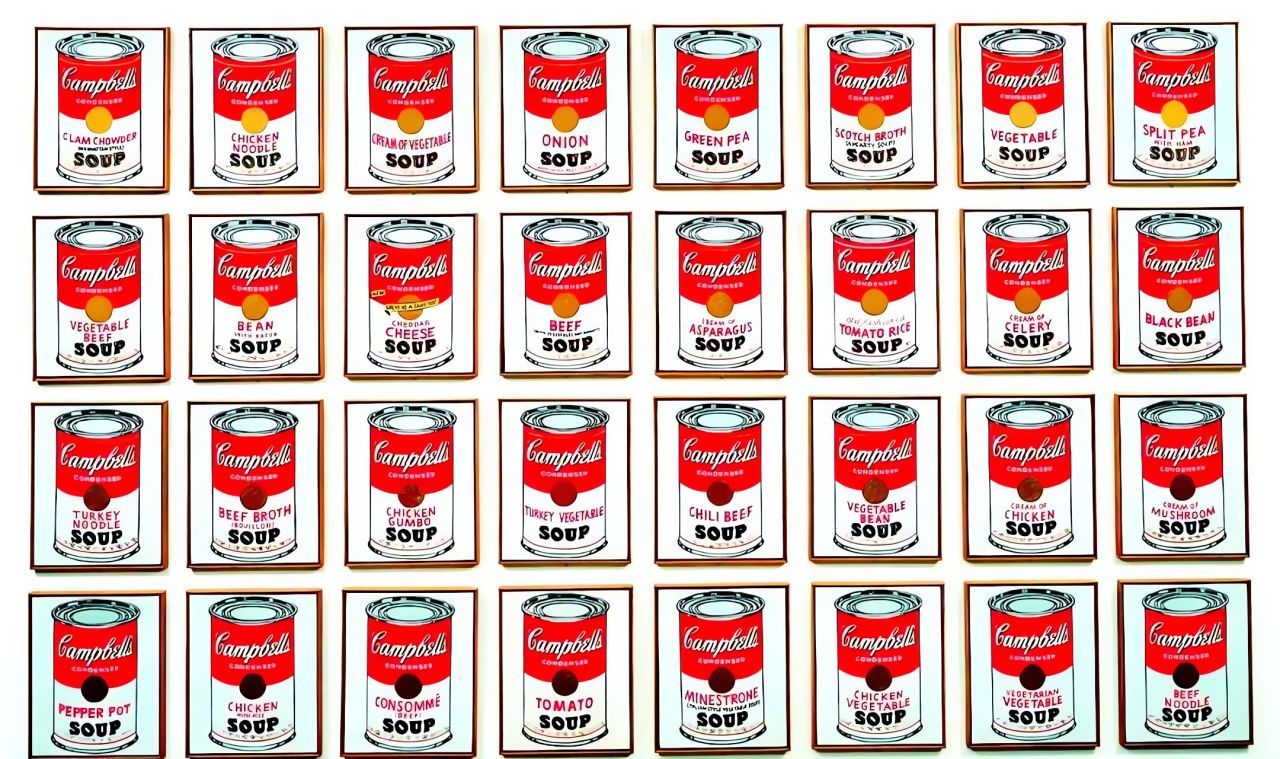

比如他的作品《金汤宝罐头》系列,就是不断地对罐头进行重复。他的"Ctrl+C, Ctrl+V"颠覆了艺术的不可复制性,他将生活化的物品放在了自己的创作当中,由此《金汤宝罐头》诞生,将超市商品升华为艺术品。

他甚至在这次的画展上做出预言:

“未来每个人都能当15分钟名人。”

《金汤宝罐头》(Campbell's Soup)

不得不说这句预言是十分贴切的,商业社会需要的不是艺术人师,而是超级明星。社会变化节奏过快,一个艺术家需要使自己迅速成名。这句话深深印在不少人脑海当中,而事实亦证明了他的话没有错,确实有不少人成功借着媒体一夜成名,特别是如今网络媒体泛滥的时代。

1962年8月4日,玛丽莲·梦露自杀于家中。安迪·沃霍尔意识到这是一个绝佳的机会。此时的他,正在利用绢印来复制肖像。他已经复制了猫王与伊丽莎白·泰勒等明星,而梦露那张更富有个性的脸将为他带来不朽的生命。

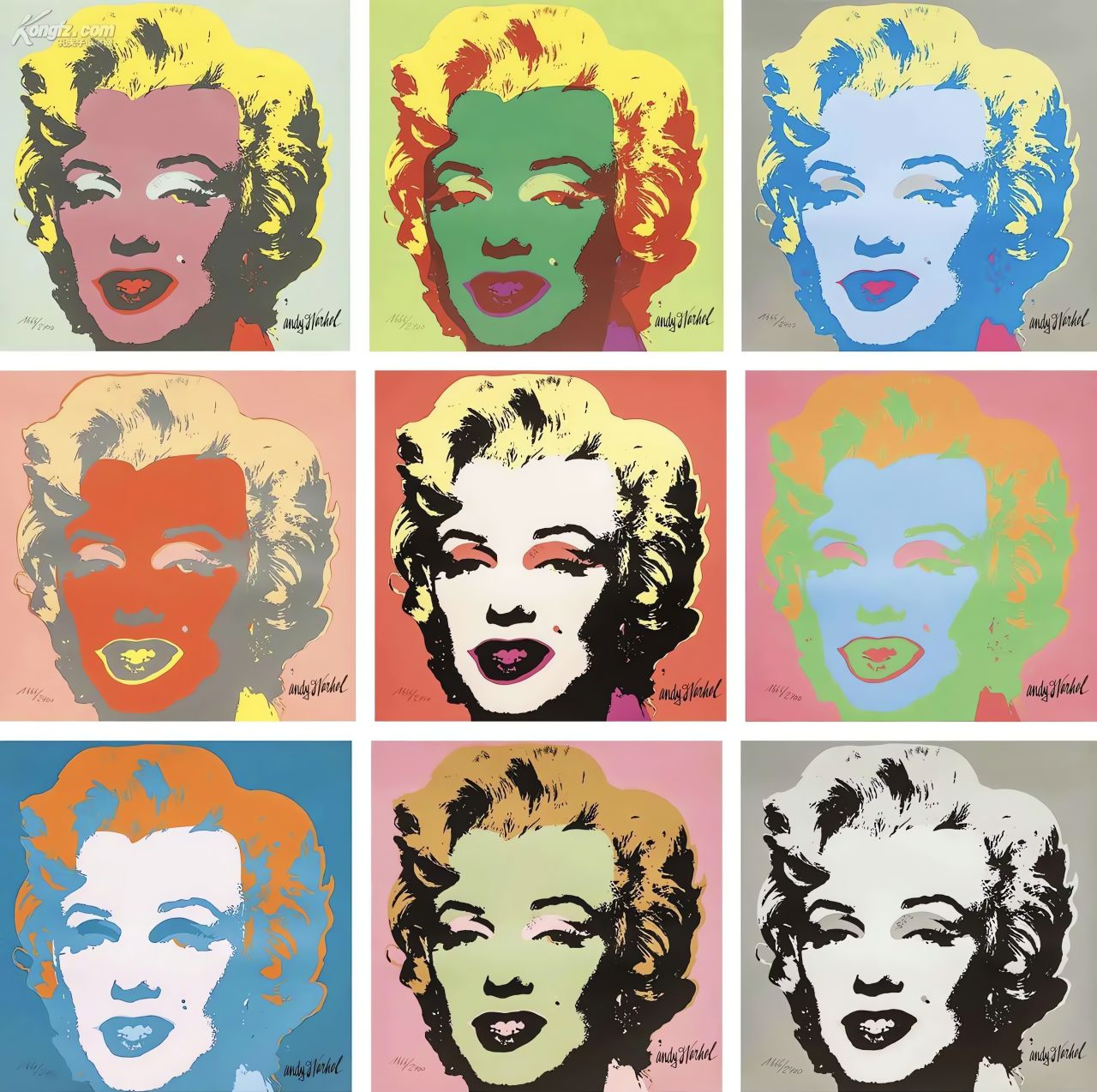

这九张颜色各异的玛丽莲梦露画像是20世纪最经典的记录之一,与滚石乐队与伯克利学生运动一样承载了美国的60年代。(鼠尾草蓝色那张被拍卖出了1.95亿美元的天价)

安迪提取玛丽莲·梦露的头像图案并用丝网印刷手法对其进行复制,在此基础上更改色彩,运用极为抢眼的色彩大面积地铺盖,局部使用对应的色彩作为点缀,通过大范围的有序排列,使作品极具视觉冲击力。这种设计手法在现在看来也具有突破性。

安迪·沃霍尔的波普艺术作品看似简单直白,却蕴含着对社会、文化和人性的深刻洞察。他运用重复和复制的手法,一方面揭示了消费社会中商品的同质化现象,人们在消费过程中逐渐失去个性;另一方面,也表达了对艺术唯一性和权威性的挑战,强调艺术可以是大众的、普及的。他想要达成的,是艺术文化上真正的平等与民主。

《枪击玛丽莲·梦露(鼠尾草蓝色)》(Shoot Marilyn Monroe)

《枪击玛丽莲·梦露》(Shoot Marilyn Monroe)

从安迪·沃霍尔手中,波普主义逐渐脱离了单纯的拼贴画,从而拥有了更明确的特点:

色彩跳跃、对比强烈、追求纯粹的视觉观感

而这些特质让波普主义正式脱离了单单的绘画范畴,时至今日,服装设计、平面设计、工业设计、雕塑、展览、行为艺术等领域都有波普艺术的存在。

其主题也常常在反映当下的关注点和偏执,例如名人文化、越南战争和消费主义的崛起。通过使用流行文化的语言和图像,波普艺术家能够以既有趣又具有颠覆性的方式批判和讽刺这些现象。

1987年,安迪死后,罐头继续生锈,丝网印刷的网点却越放越大,直到每个像素都裸奔在我们的视网膜上。沃霍尔说“未来每个人都能当15分钟名人”,以现代的方式去讲的话,或许他没说的是那15分钟之后,我们会被算法压缩成一张 1080×1080 的方形头像,循环滚动,永不下架。

于是,波普的下一幕开场了。主角不再是玛丽莲,而是你我;媒介不再是丙烯与绢印,而是滤镜、热搜和 9.9 包邮的反光材料。

如果说汉密尔顿的拼贴是把广告剪进画框,Z 世代的拼贴就是把微信群聊、外卖红包、网抑云歌词,连同 128G 的 emoji 一起拖进 Photoshop。屏幕截图替代了杂志剪报,“#”替代了剪刀。于是我们看到:

沃霍尔曾把罐头摆上神坛,如今超市又把罐头印成联名帆布袋。优衣库 × 沃霍尔、喜茶 × 草间弥生、名创优品 × 村上隆——波普的幽灵在快时尚货架上反复投胎。消费者用 39 块就能把“艺术”背在身上,就像用 9.9 买到一张电子赎罪券。艺术终于彻底兑现了它的承诺:廉价、可批量、迷人、短暂。

当年 15 分钟的电视访谈,如今是 15 秒的直播切片。沃霍尔预言的“15 分钟”被算法精准切割成 0.75 秒一次刷新。我们在短视频里扮演自己,又在热搜里消费自己。屏幕既是罐头,也是开罐器。 黑格尔说艺术终将在哲学中扬弃,丹托说艺术史已经跑完最后一圈。但波普告诉我们:艺术史并没有终点,只是被 Ctrl+C、Ctrl+V 无限复制。罐头会过期,像素不会;肉身会腐烂,头像不会。

波普的终极玩笑就是:当一切都可以成为艺术,艺术便无处不在,却也无处安身。

所以,请允许我用沃霍尔的句式结束——

在未来,每个人都会成为一张 1080×1080 的循环 GIF,而在那之前,请先确认你的滤镜、水印和哈希值都已就位。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com