大家好,我是阿淇

今天跟大夥來體驗一款新晉的“高端”筆記本,它抱着與傳統“傻大黑粗”背道而馳的設計理念,將高性能塞進更爲薄態的機身。

七彩虹iGame M15 origo 摩洛棕

說是遊戲本,但實際更像是性能強化後的全能本。

本期主角——七彩虹iGame M15 origo(後續簡稱爲M15)。

——

“薄”態化

應該有不少小夥伴都感覺到了,最近幾年的遊戲本廠商都不單單隻侷限於卷性能這麼一條賽道了

隨着像老黃家的Max-Q等技術推廣,不少廠商都開始對遊戲本的“薄”態化趨之若鶩,甚至頗有一股“薄”將會是品牌高端化的下一個分水嶺之勢。

不過“薄”實際並不能完全說是一條新興起的賽道,因爲其中早有不乏像聯想的Y9000X、華碩的幻系列、雷蛇的靈刃系列等老牌廠商的身影。

而且他們都有一個共同點,那便是“貴”,但貴也有貴的道理,用料、做工、設計、硬件底層哪點不是燒錢的大頭...

——

iGame M15 origo

回到七彩虹這邊,那麼在“薄”態化這條賽道中想從筆記本老廠手中分一口肉,最直接的辦法莫過於拼價格、拼產品力,用更有誠意的產品來打動有這部分需求的用戶。

至於M15它能成功嗎,看完本次體驗報告你會找到屬於你的答案。

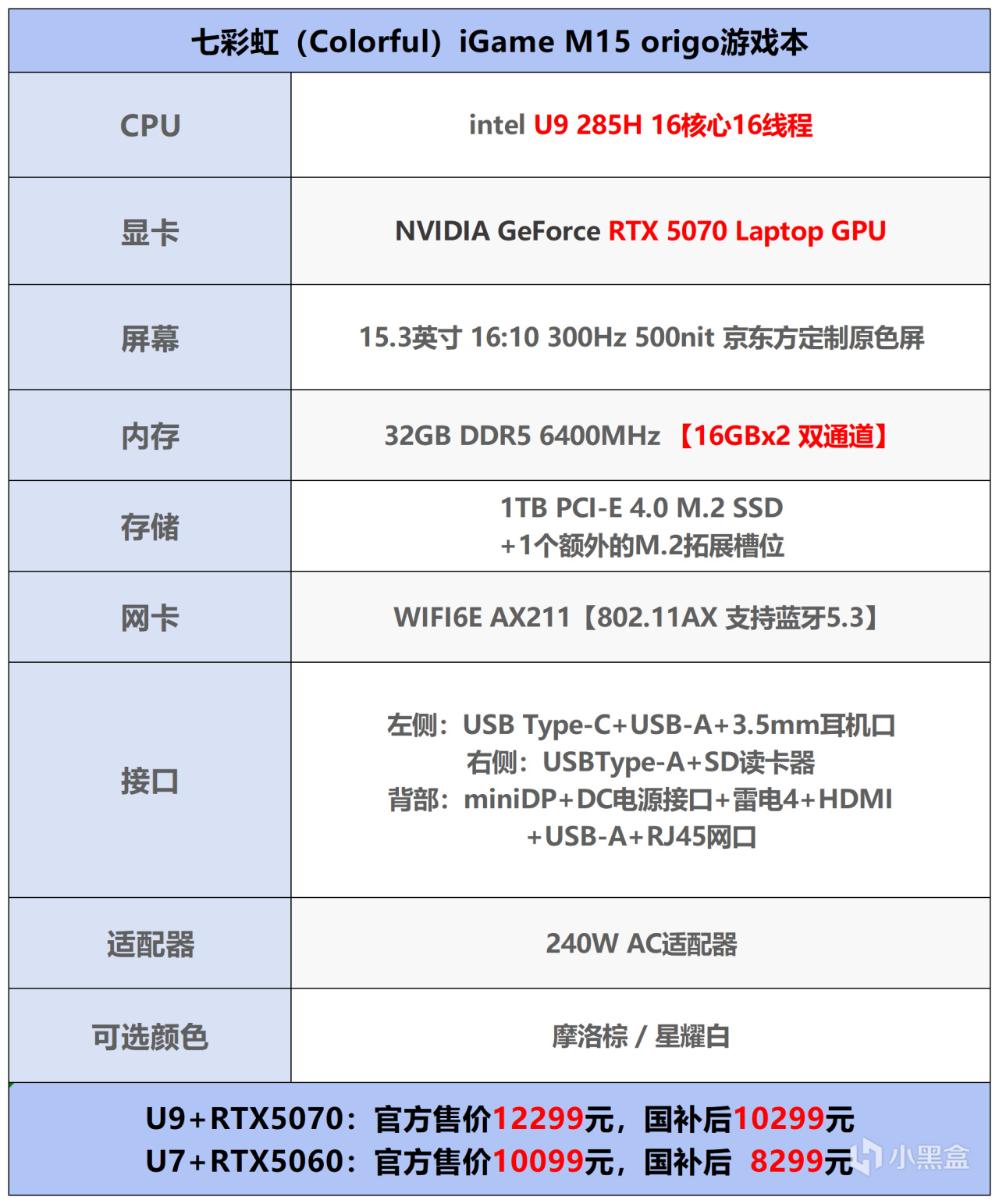

在此之前,先來簡單看下它的配置規格:

iGame M15 origo配置表

從上萬的定價不難看出七彩虹這次的野心挺大,除了原有的性價比產品線外,想搬出iGame前綴打造一條全新的高端線,而這款M15/16 origo就是初次嘗試衝高的作品。

定價方面先不做評價,照慣例會在結尾總結它的優缺點及適合人羣,咱們先看產品

——

快速開箱

極簡風的非常規包裝

既然是衝高的作品,包裝外觀自然會下功夫。箱體通體採用黑色,搭配極簡線條交織重疊構成iGame的logo,簡單但不失格調,害挺帥

開箱方式挺有儀式感

包裝除了外觀,在箱體打開方式上也下了功夫。

開蓋後,機器本體會隨着內層緩緩抬升,簡單的結構設計讓開箱充滿儀式感。(這就是高端機器的待遇嗎...

——

機器本體

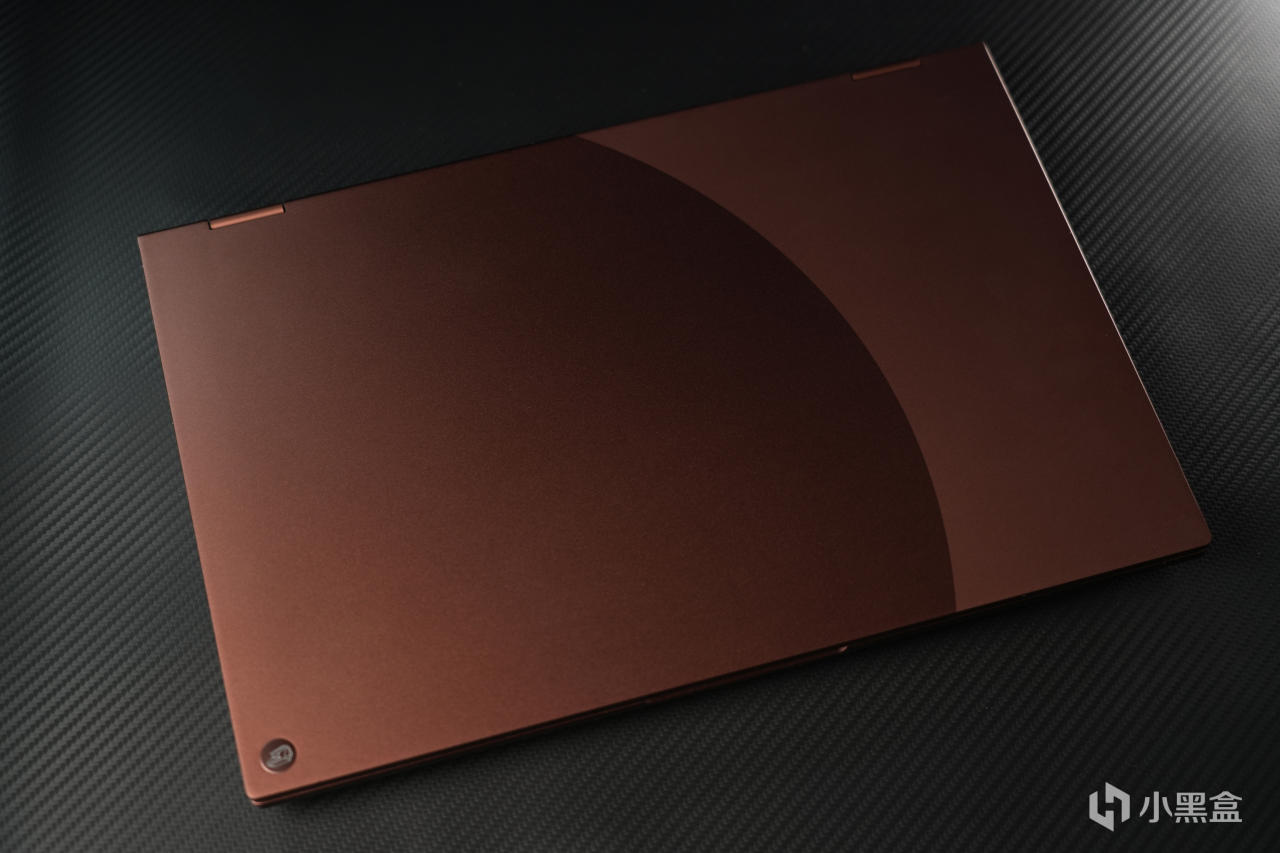

M15官方給了兩款顏色可選,分別是摩洛棕與星耀白。

七彩虹iGame M15 origo 星耀白

首先,星耀白在我來看確實就是銀色...配合比亞迪代工的全金屬CNC模具,質感這一塊拿捏的十分到位,至少我是真的超喜歡。

另外一款顏色就是本次體驗的摩洛棕,說實話一開始我對這個配色十分嗤之以鼻,因爲從官方渲染圖來看這款顏色真的好醜...

摩洛棕細看甚至有種硃砂感,很精緻

但實際到手發現,實際顏色比渲染圖要深些,簡單描述就是像黑咖啡加奶的拿鐵般深棕色,實際觀感讓我很意外。

我也是第一次在筆記本上見到這種顏色,配合同樣是CNC工藝全金屬機身,總體感覺很是新鮮,甚至出乎意料的有點喜歡。

-

A面,極簡且優雅

極簡、優雅,不張揚

A面採用雙色拼接設計,大面積噴砂深棕色與霧面淡棕兩色通過弧線劃分,兩色之間有區分但又不會過度區分。

在一些暗光場景下由於兩色色差不大能相容一體,單從顏色上來看很是高級。

帶RGB的小Logo

此外,還有個極小的LOGO被放在了頂部角落,僅通過RGB燈光強化其存在感,整個A面設計十分強調極簡,十分克制。

讓我有種它是臺出現在咖啡館優雅的辦公本,而非傳統意義上傻大黑粗遊戲本的錯覺。

-

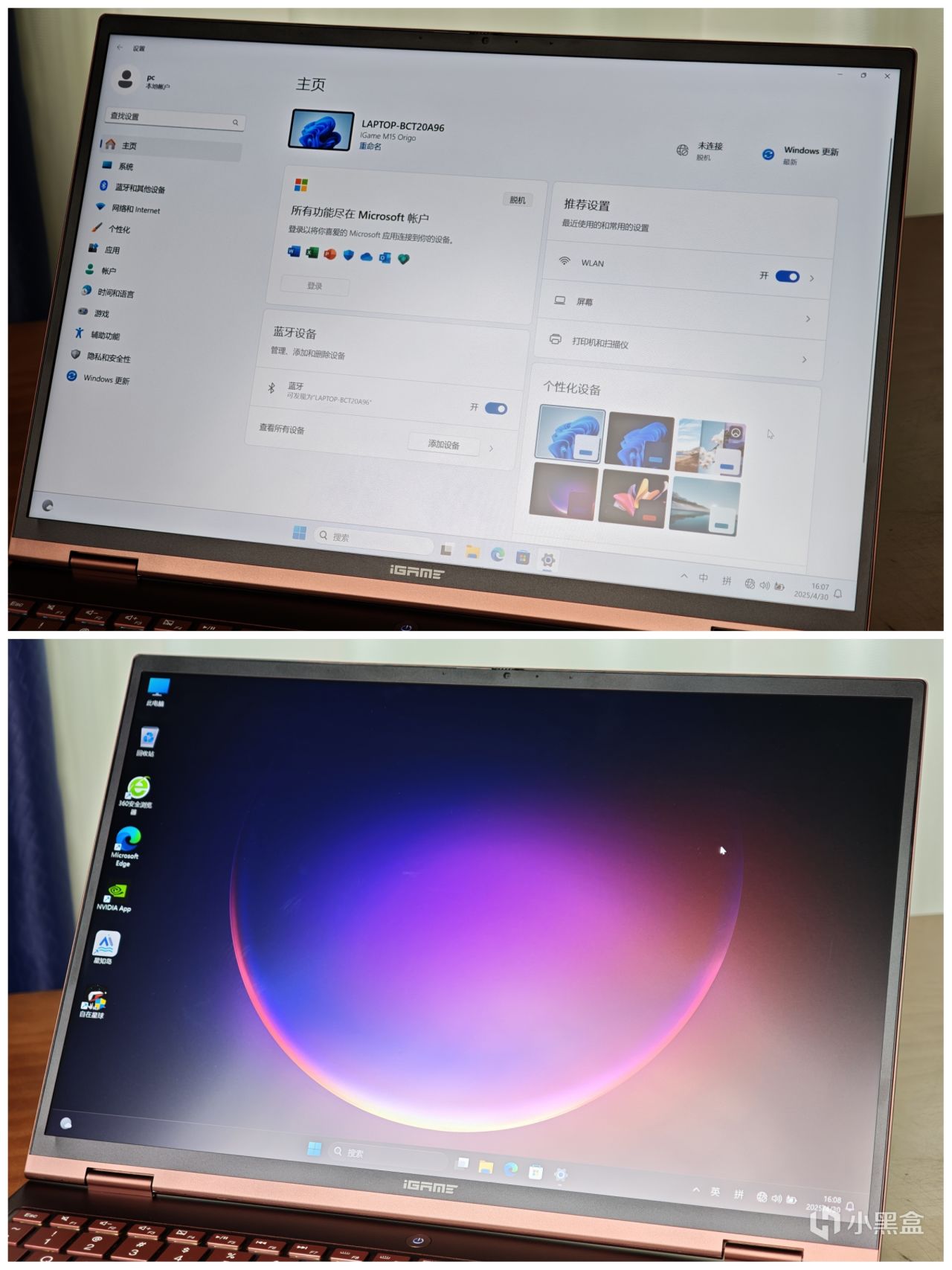

B面,京東方定製高刷、高素質屏

16:10比例+300Hz高刷屏

B面的屏幕部分,採用了七彩虹找京東方定製的一塊2.5K分辨率的15.3英寸屏幕,300Hz超高刷、16:10比例,色準方面,ΔE<1、100%sRGB且出廠逐片調教的原色屏。

霧面+500nit參數,在強光下也能看清

紙面參數之外,這塊屏幕還用了ACR技術,實現類似霧面化抗反射,配合上面板本身支持500nit的亮度,實測在強光下也能看清。

開合角度來到了將近180°

轉軸方面,單手開合十分輕鬆且絲滑。不僅如此,M15的開合角度最高能支持到將近180°的開合。

-

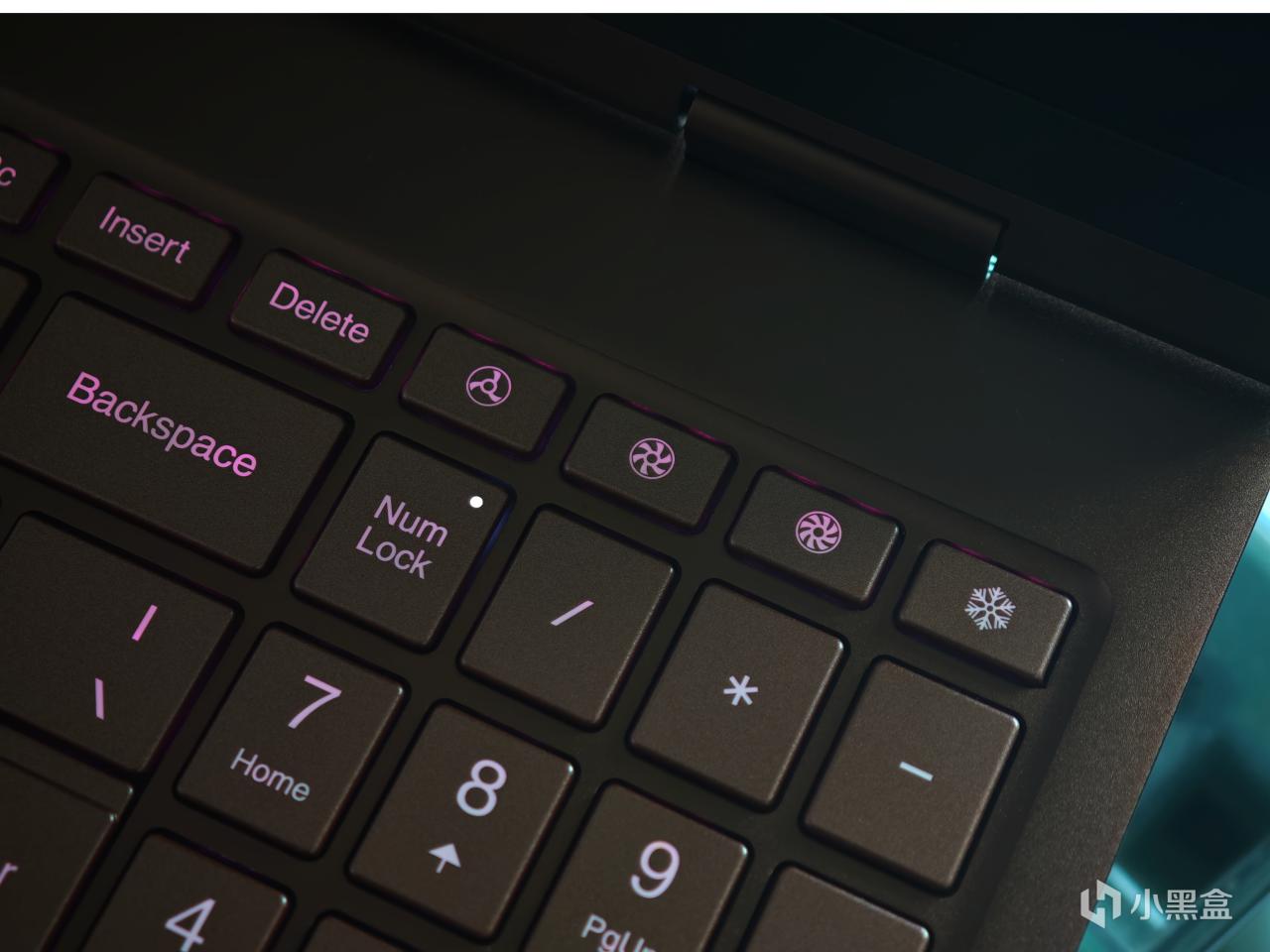

C面,中規中矩但仍有小創新

帶數字小鍵盤的全尺寸佈局

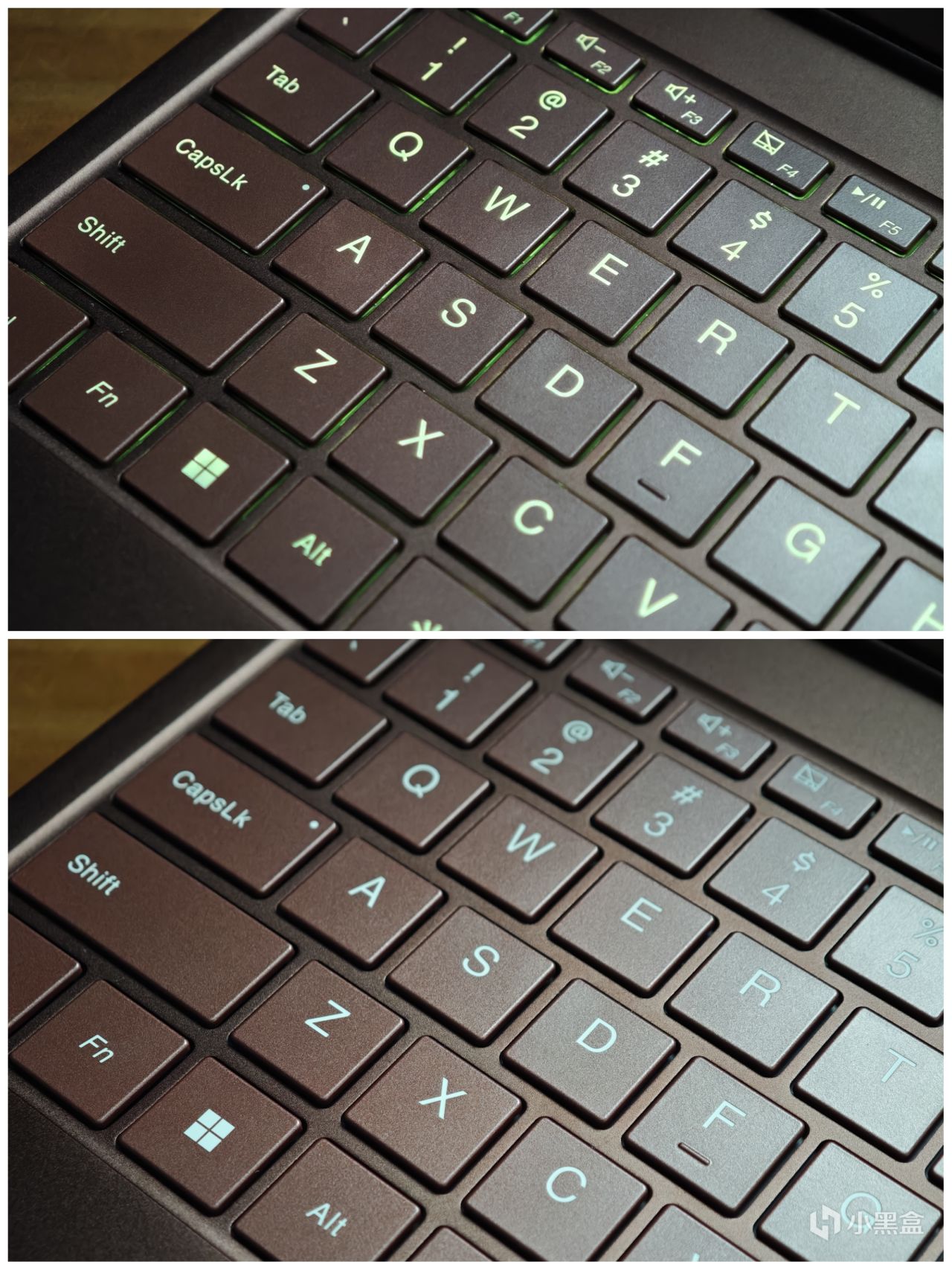

C面採用15英寸常見的全尺寸鍵盤佈局,帶數字小鍵盤。鍵盤帶RGB燈光並支持在“自在星球”(iGame Center)軟件中調控。

是的,M15的控制中心不再是公版而是用上了自有的iGame Center生態,不錯不錯。

四顆風扇轉速控制鍵

鍵盤部分小創新在於右上角集成了四顆風扇控制按鍵,轉速從左往右轉速逐步提高。

鍵盤燈光在白天不是很明顯

提一嘴鍵盤的RGB,燈光在自在星球中共4檔可調。默認就是最高的第4檔位,但燈光亮度表現一般,在白天的效果不太明顯。

-

側邊邊框&D面

這個U型蝕刻屬於是點睛之筆

M15這個側邊設計真得好好誇誇,我個人很喜歡。金屬CNC工藝、蝕刻凹槽、邊角的彎曲過度等等都凸顯一股高級感

邊框通過彎曲的弧度將側邊及尾部相連,同時利用左右各兩條長U型蝕刻線將接口、出風口、燈線巧妙的劃分,屬實是點睛之筆,絕。

三個RGB區域的最後一塊拼圖

M15僅有的三個RGB區域,LOGO、鍵盤以及尾部左右各一的燈線,燈線從尾部隨着弧度延伸至側邊,低調又剋制。

CNC工藝下的金屬D面是真的好粘指紋

最後看一眼D面,下半部分做了斜切抬高,由高到低一路延伸至尾部。

這麼做的好處在於能巧妙得使C面-D面在觀感上很薄,左右側邊的線條也基本同理。

-

電源適配器

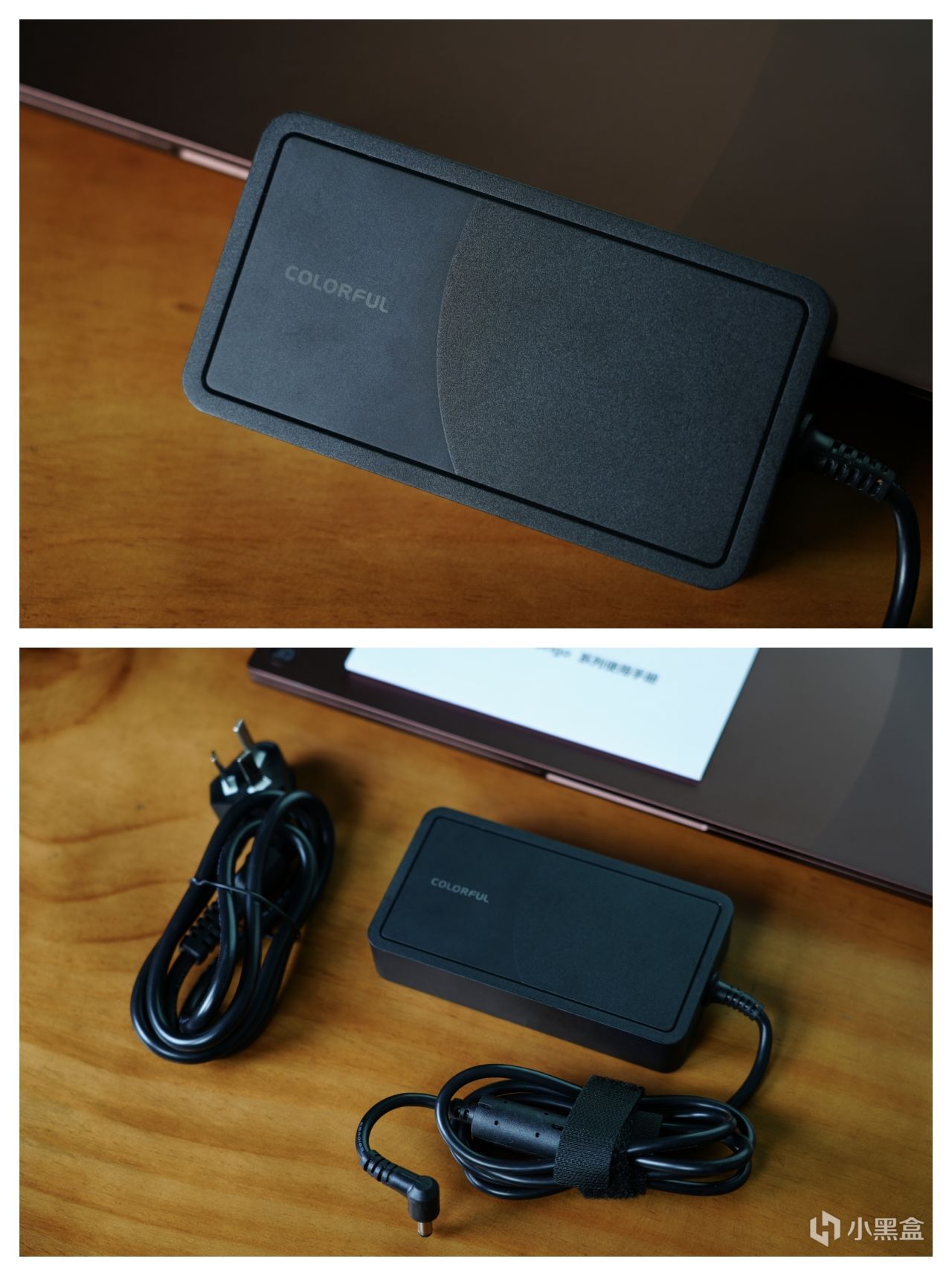

採用氮化鎵與碳化硅材料的小體積供電適配器

供電適配器採用GaN+Sic技術,即目前主流的氮化鎵與碳化硅材料,在體積上相比之前隱星等系列的適配器來看,有着明顯的縮小。

此外,設配器的外觀這還有個小彩蛋,在特定角度下看,能看到其表面有着與筆記本本體一致、相呼應的雙色+弧線過度設計。

依舊是梅花口

供電線與適配器連接依舊是梅花口,七彩虹筆記本傳統了屬於是。

240W 供電適配器

適配器的製造商爲廣東東莞的奧源電子,功率方面適配器輸出給到了240W。

對於滿功耗115W的RTX5070來說,還能有剩125W給到CPU,理論上供電上沒有瓶頸。

-

重量

重量方面,簡單上個廚房稱看看

機器本體:2090.3g 適配器+線材:577.4g

從讀數可以看出機器本體重量約爲2.1kg,加上適配器與線材約0.6kg後,總體約爲2.7kg

相比傳統遊戲本來說,外出攜帶上屬於是有感覺但不會特別重。

——

拆機

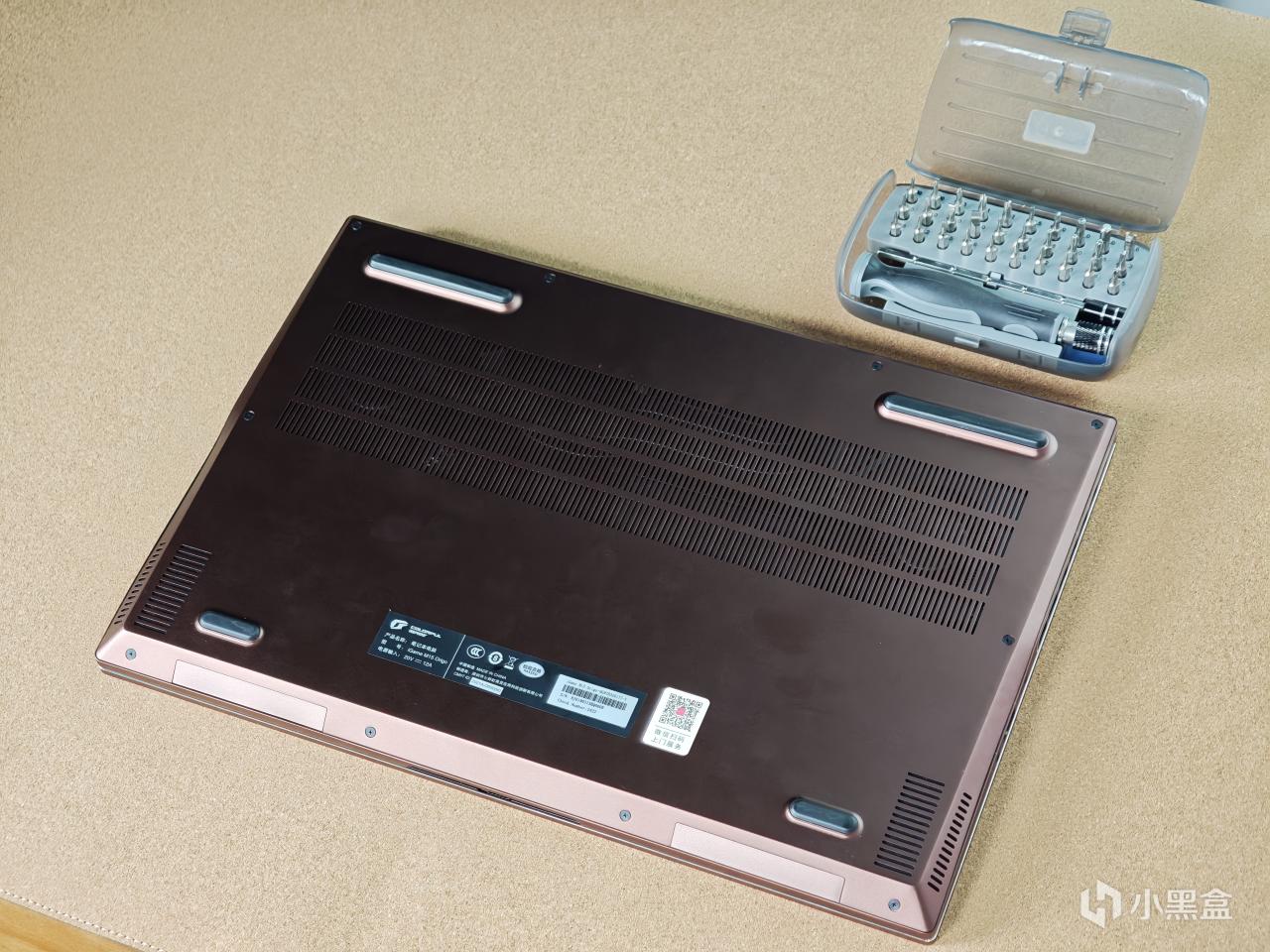

拆機難度個人評分(7/10)

M15後蓋不算十分難拆,步驟只有四步:

卸下螺絲

塑料翹片沿着縫隙尋找插入點(勿用金屬,避免劃傷機身)

翹片攻入後逐步挑開各個卡扣

卸下後蓋

螺絲按對應位置擺放

螺絲共10顆且規格是一樣的,沒有像腳墊底下藏螺絲的陰間設計。

拆卸最難的部分就是用塑料翹片找到突破口

不得不說比亞迪代工真是嚴絲合縫,光是找插入縫隙就花了我十來分鐘。

-

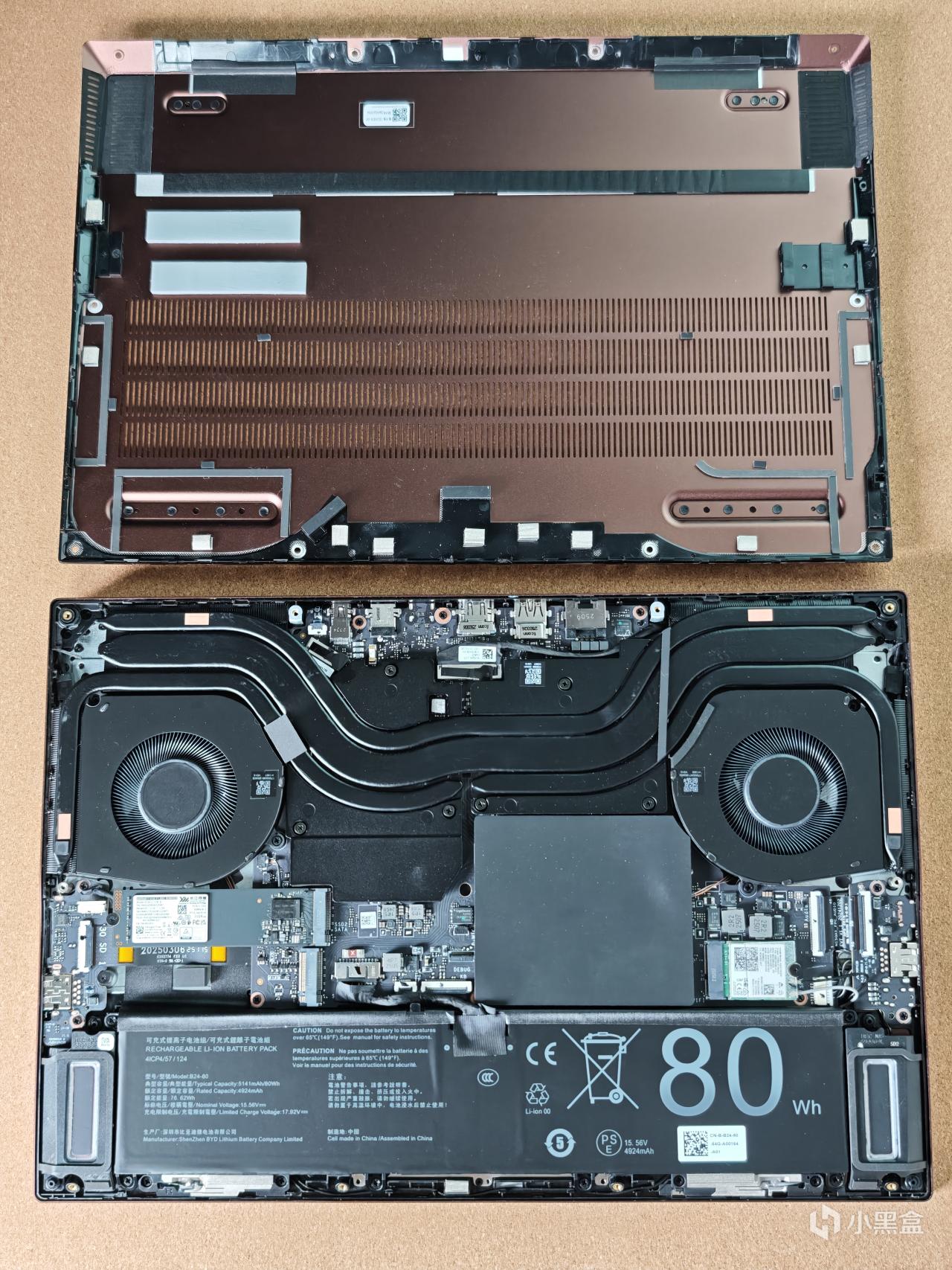

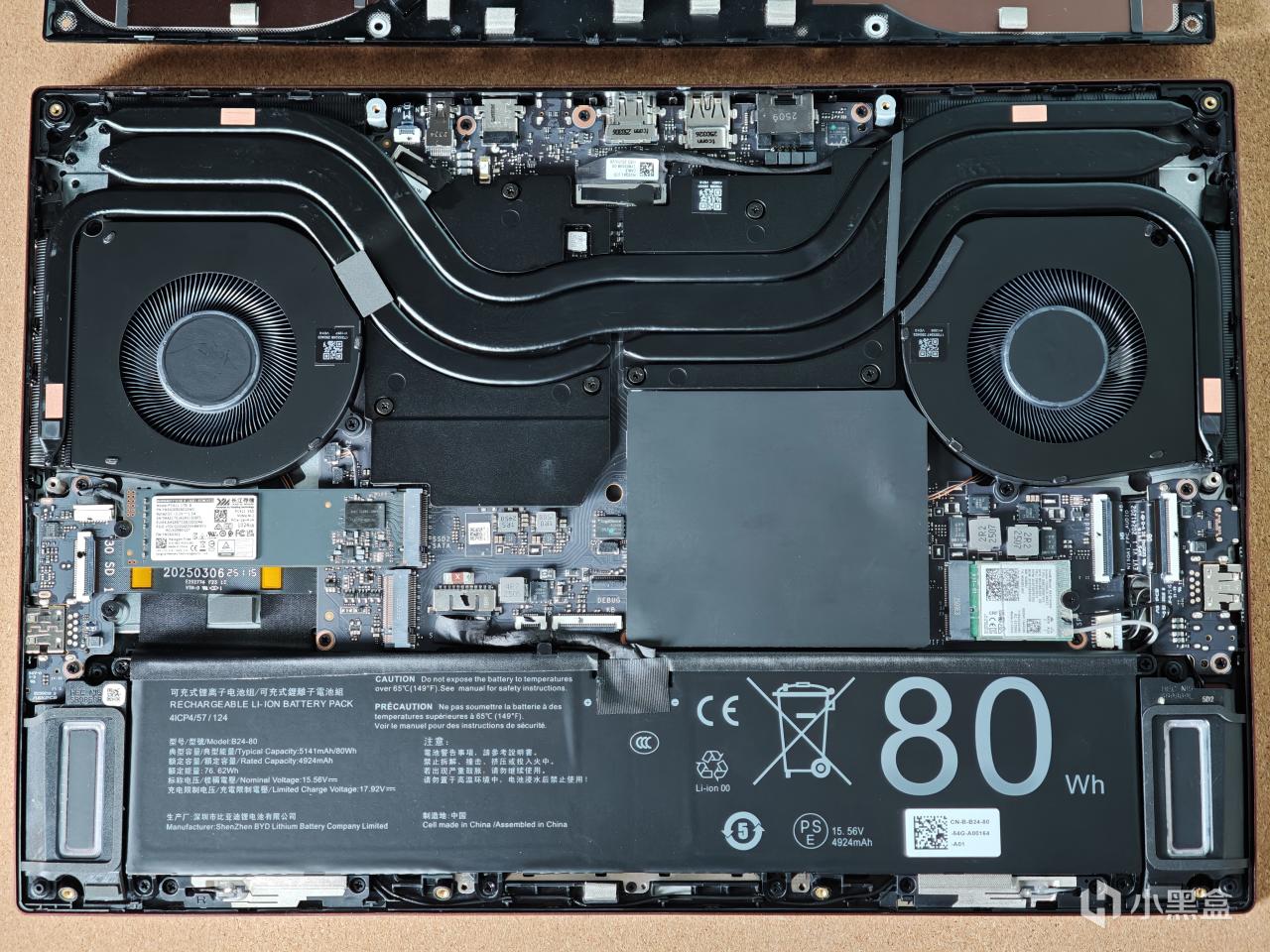

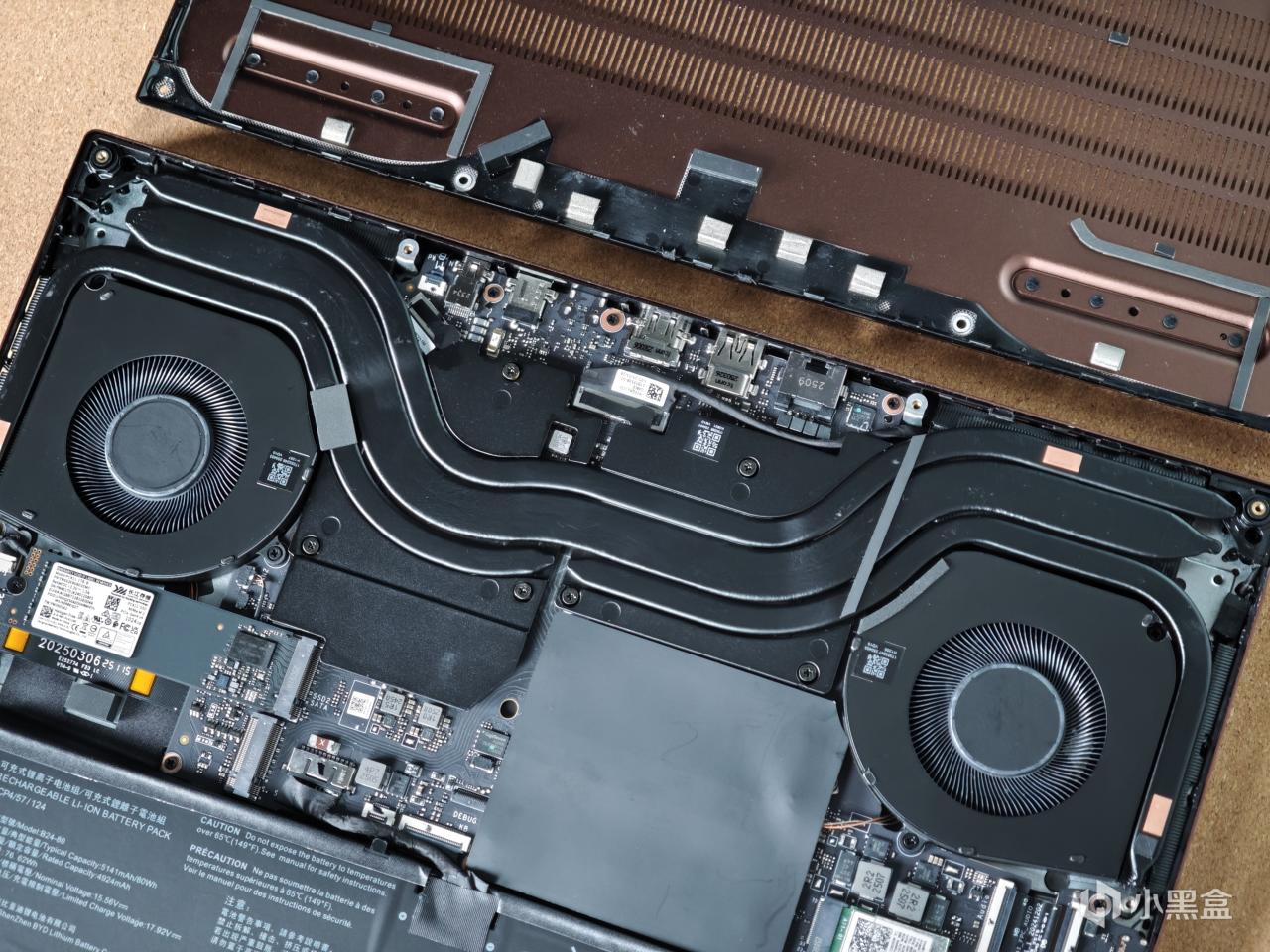

內部結構圖

內部結構

機器內部如圖,排布較爲規整,沒有雜亂的飛線,接下來看看具體部分。

-

散熱

“玄冰寒淵-黑洞渦流散熱”

不出意外,散熱模塊的官方名字依舊是中二病發作,“玄冰寒淵-黑洞渦流散熱”...

怎麼你們筆記本宣傳散熱都喜歡玩尬的是吧

一根小熱管似乎在蓋板底下

實際就是四根大熱管+一根小熱管(左側)+左右各一組成的五熱管雙風扇組合。

此外,導熱材料據官方描述是相變硅脂,好東西,可千萬別整像液金那樣不穩定的爛活。

-

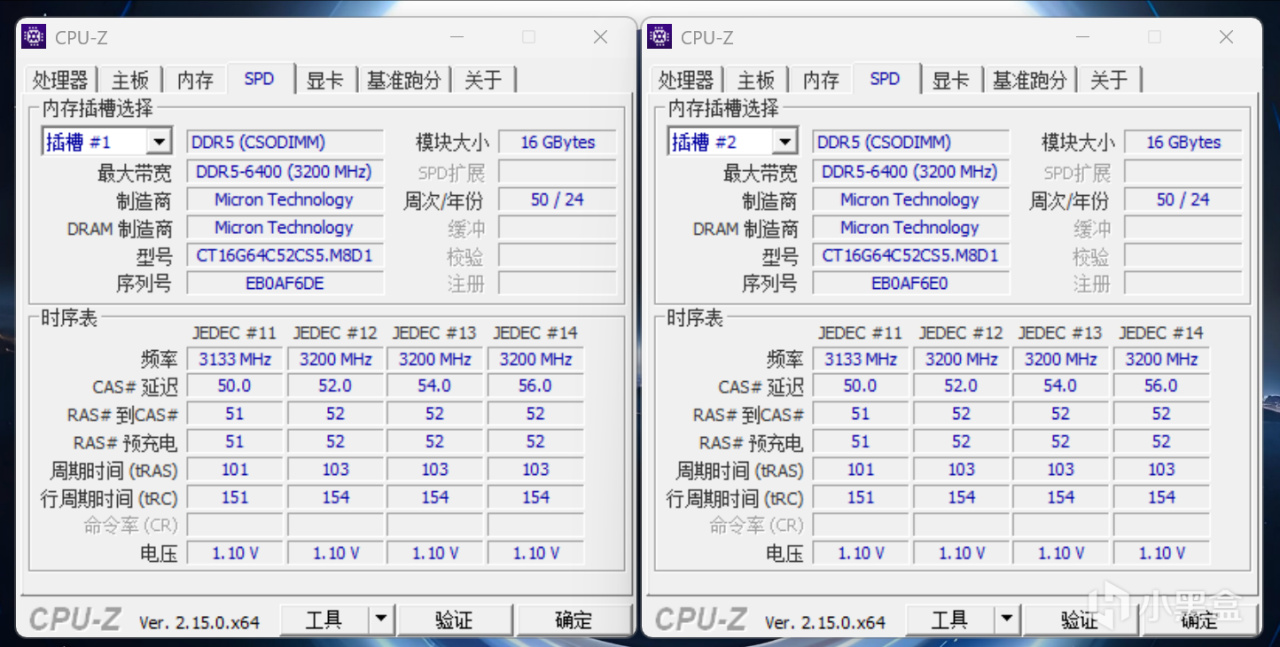

內存

內存部分有一層屏蔽罩覆蓋

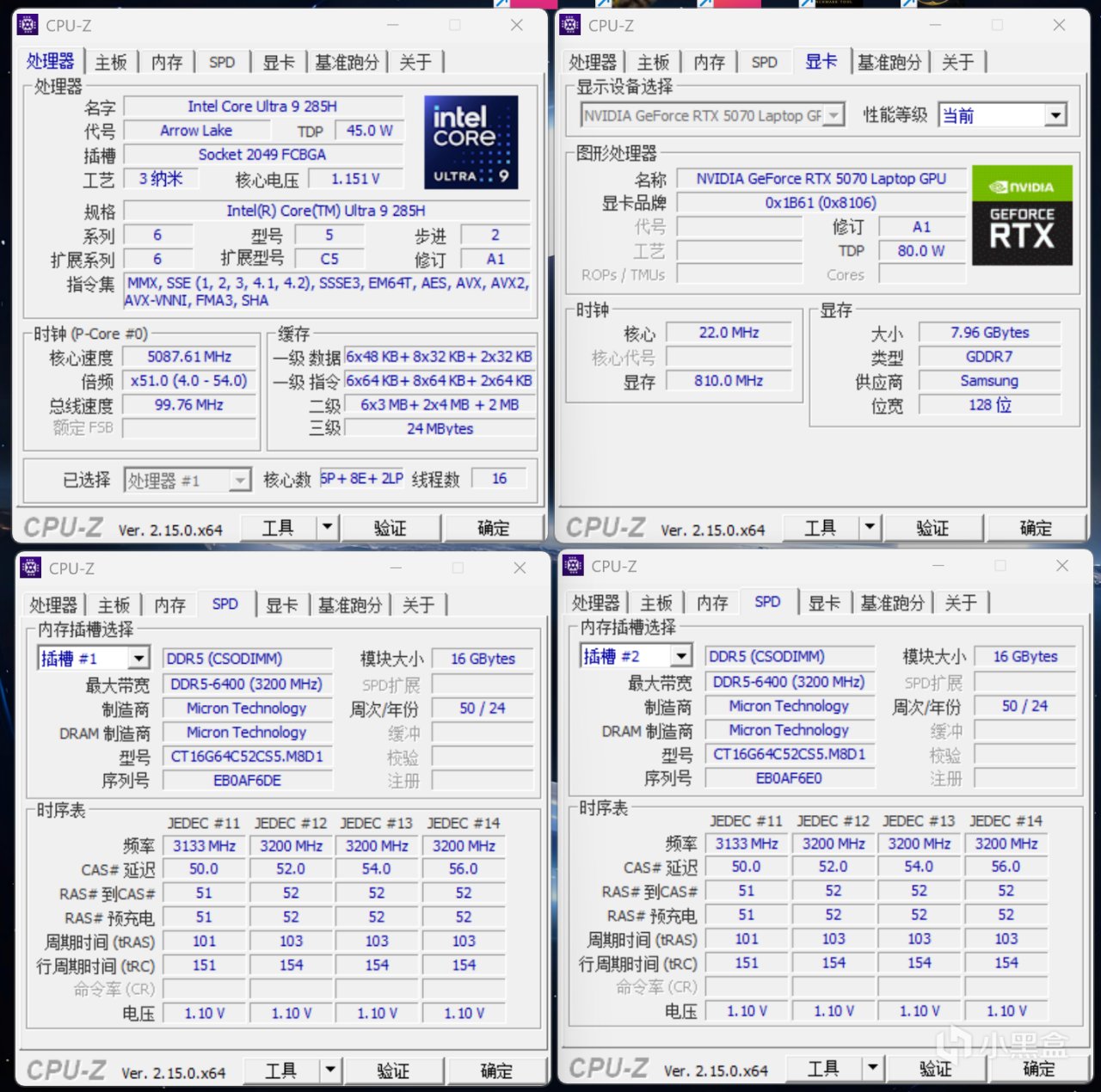

由於貼有一層屏蔽紙,就不去撕開了。

從露出部分可以看到M15採用兩根非板載內存,實現雙通道。

通過內存表面經典的藍色貼紙部分可以猜到大概率是鎂光,基本確定的是單根16G且爲單面顆粒。

CPU-Z SPD信息

隨後通過CPU-Z的SPD信息可以確定,兩根內存頻率爲6400Hz,製造商及RAM廠商均爲鎂光科技。

-

硬盤

硬盤部分,除了自帶1TB固態外,下方還有一根2280長度的可拓展M.2固態硬盤槽位,可自行根據需求加裝硬盤。

預裝固態爲長江存儲PC411

預裝固態爲目前主流的國產之光長江存儲PC411,PCIe 4.0x4規格,1TB容量且爲TLC顆粒,好評。

分盤依舊不改,失望

既然提到硬盤了,必須批評下分盤問題,這次M15依舊是把1TB無腦all in C盤...

老生常談又長談了屬於是,失望

-

網卡

intel AX211NGW

網卡方面,採用了旗艦常見的intel AX211,支持WIFI6E、藍牙5.3。

老演員,基本不用展開講了。

-

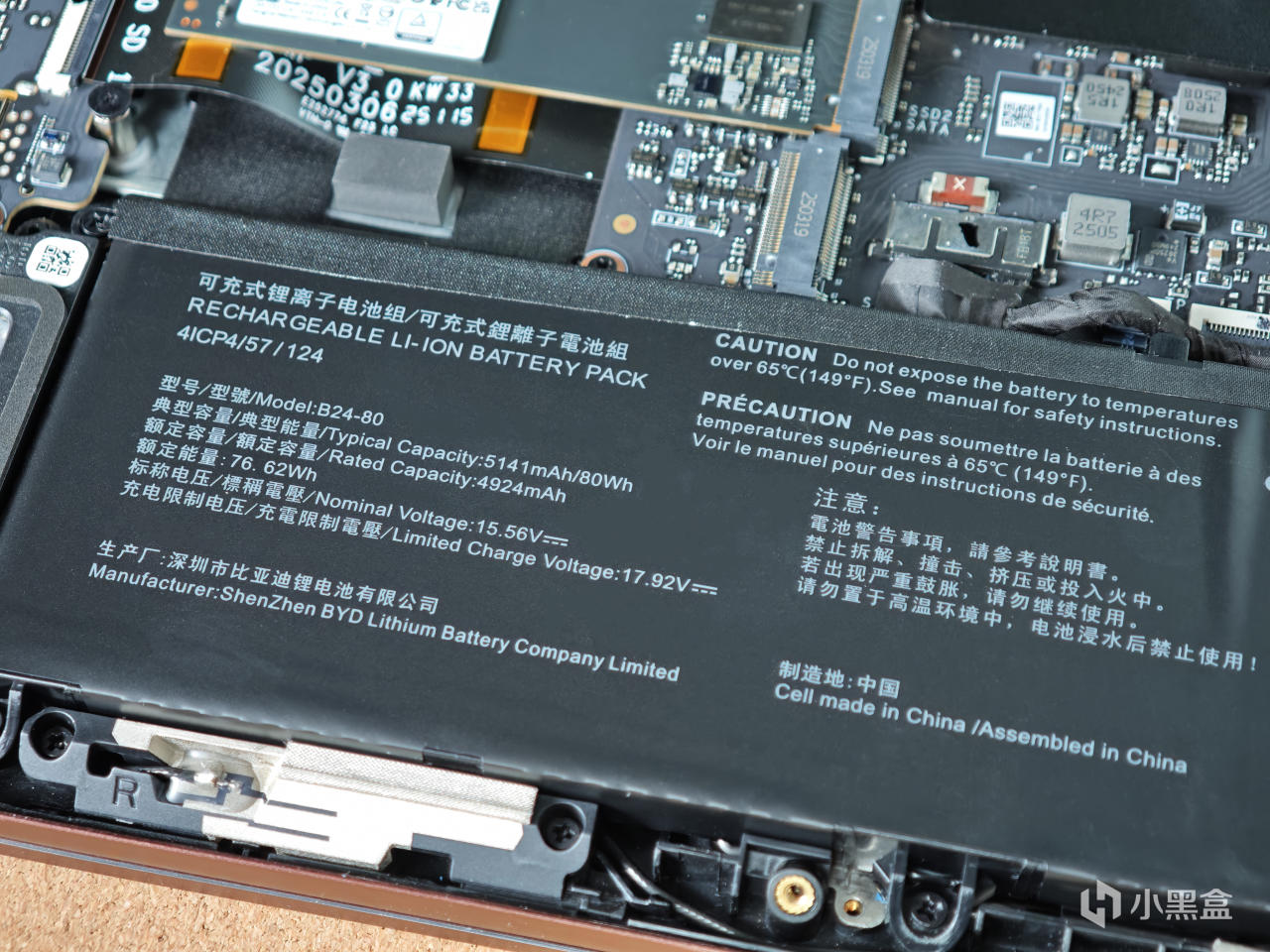

電池

80Wh的大容量電池,製造商爲深圳比亞迪

比亞迪不單隻負責模具的代工,M15的電池也是由比亞迪提供。

容量爲80Wh,據官方數據在節能模式下最多能有10小時續航,外出離電情況下,進行一些輕度使用例如辦辦公、看看視頻等完全沒有問題。

——

預裝軟件

開始性能測試之前,應一些朋友需求,快速介紹下預裝軟件。

這桌面壁紙一股華子的鴻蒙味

進入系統,預裝桌面壁紙依舊是星球、星際主題。

就是不管橫豎怎麼看都有點像某家系統的logo...

桌面上除了NV的驅動軟件NV APP以及七彩虹自家的自在星球和星知島外,只有一個360安全瀏覽器。(真安全嗎

-

星知島

由於上一篇隱星P16 Pro的體驗報告中,已經體驗過這款軟件的基本內容,感興趣的朋友去看看,這次就不展開講了。

僅來看看這次在M15上看似新增的內容:“逗逗遊戲夥伴”(快跑

似乎...這是個第三方軟件?

通過在星知島中點擊“逗逗遊戲夥伴”,隨後彈出個需要登錄新的窗口,似乎這是個第三方的ai聊天軟件?

開庭時帶上你的軟件

登錄進去簡單看了下,太二次元了而且感覺挺多內置的氪金項目,沒啥好聊的,捏着鼻子溜了,Pass Pass

-

自在星球(iGame Center)

作爲衝擊高端的iGame系列,M15的控制中心就得是自家iGame Center啊

如圖,現叫“自在星球”

內部集成的硬件調控界面

基本的硬件調控層面:

支持風扇調控,但目前只有標準及滿載兩檔,沒有具體轉速調控

顯卡模式默認就是獨顯直連,好評

燈光方面分爲鍵盤、氛圍。燈效目前有點少,只有常亮、呼吸以及漸變三種;亮度一共四檔。

亮度支持0-100細緻可調

充電可控,提供一檔預設的推薦充電閾值,同時還支持自定義閾值。

內置有兩種監控模式以及多種監控樣式

除了基礎的調控外,自在星球還內置有硬件監控功能,支持小窗及任務欄兩種監控展示方式。

iGame模式的小窗對應着顯卡的五大系列

監控小窗很有意思,一共五個,從左往右分別爲Ultra、AD、Neptune水神、Vulcan火神、Kudan九段。

不僅名字對應五個知名的顯卡系列,外觀樣式也是根據系列ip元素專門設計的。

——

溫度&噪音表現

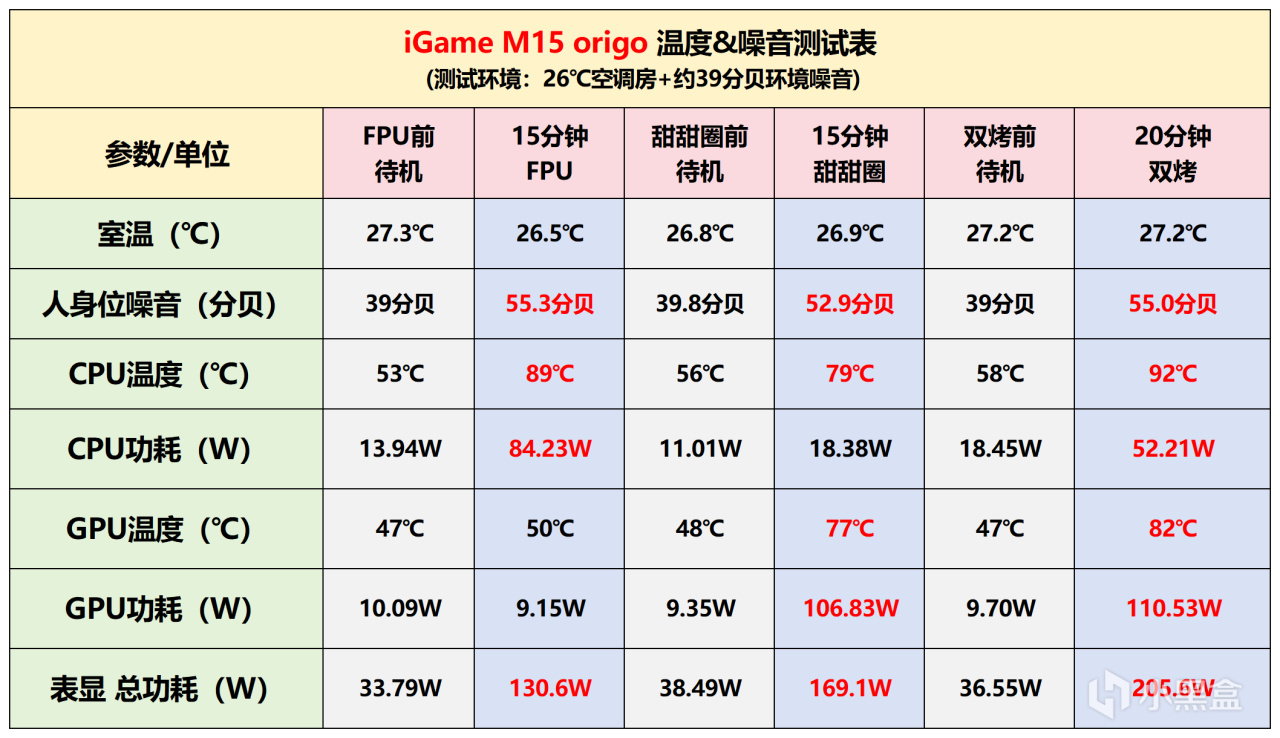

由於數據圖片繁多,我直接歸了個表格,彙總後的數據能更直觀。

因爲很不巧測試期間碰上了幾天極端高溫,若是不開空調,室內溫度直逼37℃往上,奈何機器頂得住我人頂不住呀...

因此測試環境在空調房26℃下進行,環境噪音大約在39分貝上下。

各項參數測試結果彙總表

【室溫】得益於空調製冷,室溫變化基本不受機器影響。

【噪音】其次噪音分貝方面,三項測試下來均在55分貝左右,僅單烤GPU時候稍好些,但整體聽感跟上期隱星P16Pro的表現十分接近,噪聲表現較爲明顯,難以忽視。

【單烤FPU】單烤FPU的表現中規中矩,功耗表現僅85W左右,溫度則是在89℃上下浮動

【單烤甜甜圈】說實話單烤GPU情況下,性能調度有點怪,稍微有點偏慫沒有喫滿115W而是106W上下。溫度表現倒是還不錯,僅77℃左右。

【雙烤】雙烤情況下,GPU釋放相比單烤更激進,能穩定在110W左右,CPU也能分到50W左右。溫度方面,CPU來到92℃基本是頂着溫度牆跑,GPU則是82℃左右。

——

理論性能測試

自在星球內的狂暴性能模式

本次M15的測試部分,都將採用的是“狂暴性能”檔位下進行,關閉電池充電保護、電源模式“最佳性能”以及關閉黑屏、休眠等選項下進行,我儘可能保證其性能完全釋放。

-

CPU部分[U9-285H]

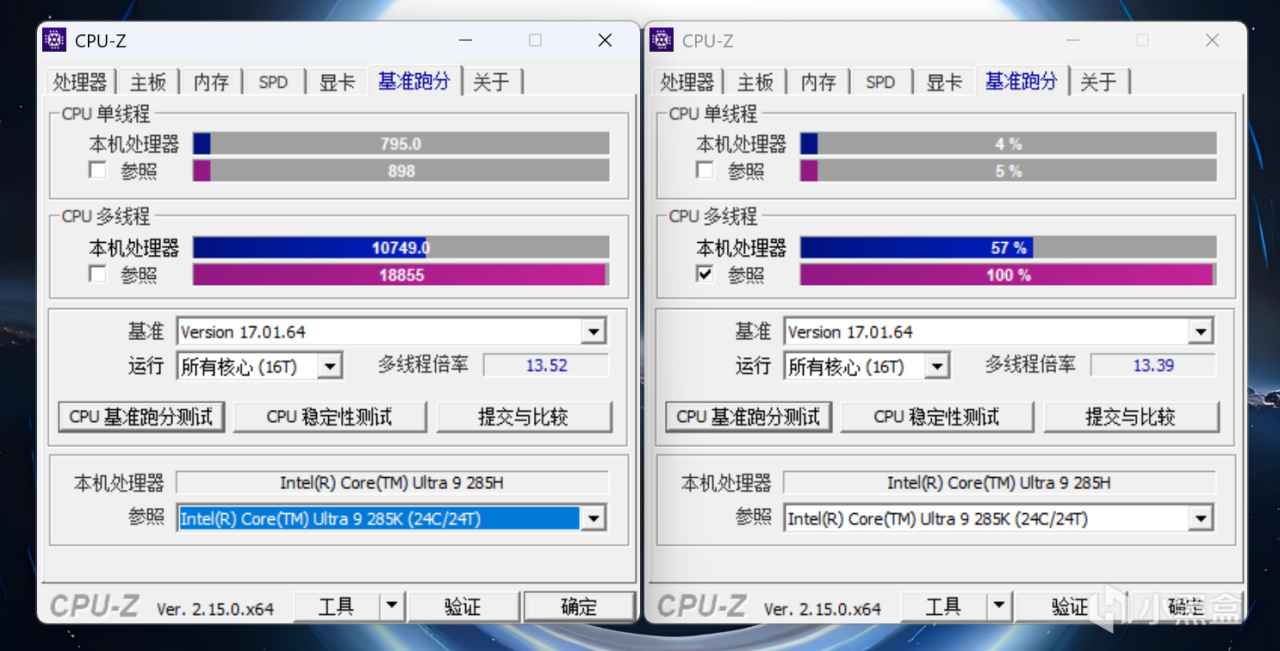

CPU-Z

Ultra9 16核心16線程

理論測試之前,先來看看CPU相關參數。M15的CPU採用的是旗艦Ultra 9 285H處理器,隸屬於代號Arrow Lake-H的Ultra 200H系列。

這代最主要的特點在於拋棄了超線程技術,僅有16核心16線程,但在單核及多核的頻率上相比上代有所提升。

單核795,多核10749

這也是我一次接觸Ultra 200H系列,但上來就讓我感覺當頭一棒...

由於取消了超線程,這代在跑CPUZ的多核成績上不如之前隱星P16Pro上那顆i9-13900HX,單核差距相近,但多核心能差出13%的差距。

不過說到底跑分歸跑分,還得看實際體驗。至於實際遊戲場景下是給我驚喜還是驚嚇,讓我們拭目以待。

-

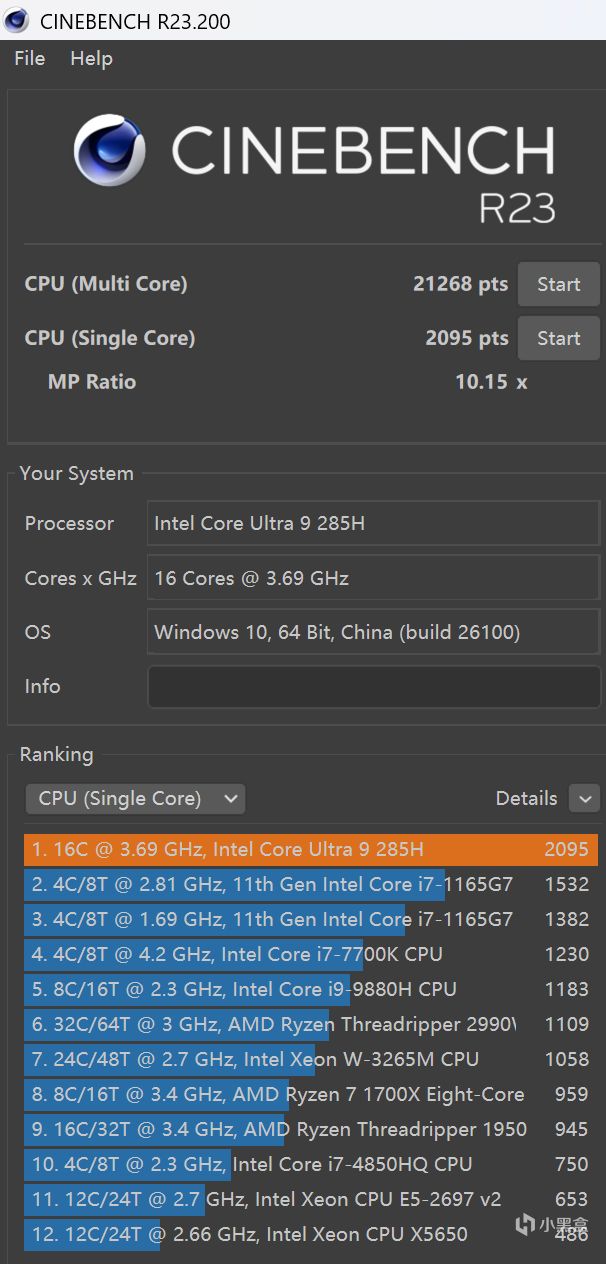

CINEBENCH R23

測完CPUZ,再來測測老朋友CINEBENCH R23。

單核 2095pts / 多核 21268pts

R23的分數情況與前面CPU-Z類似,依舊是相比之前測過的13900HX而言,單核成績有所提升,但多核部分因爲缺少超線程後成績下降了近30%...

-

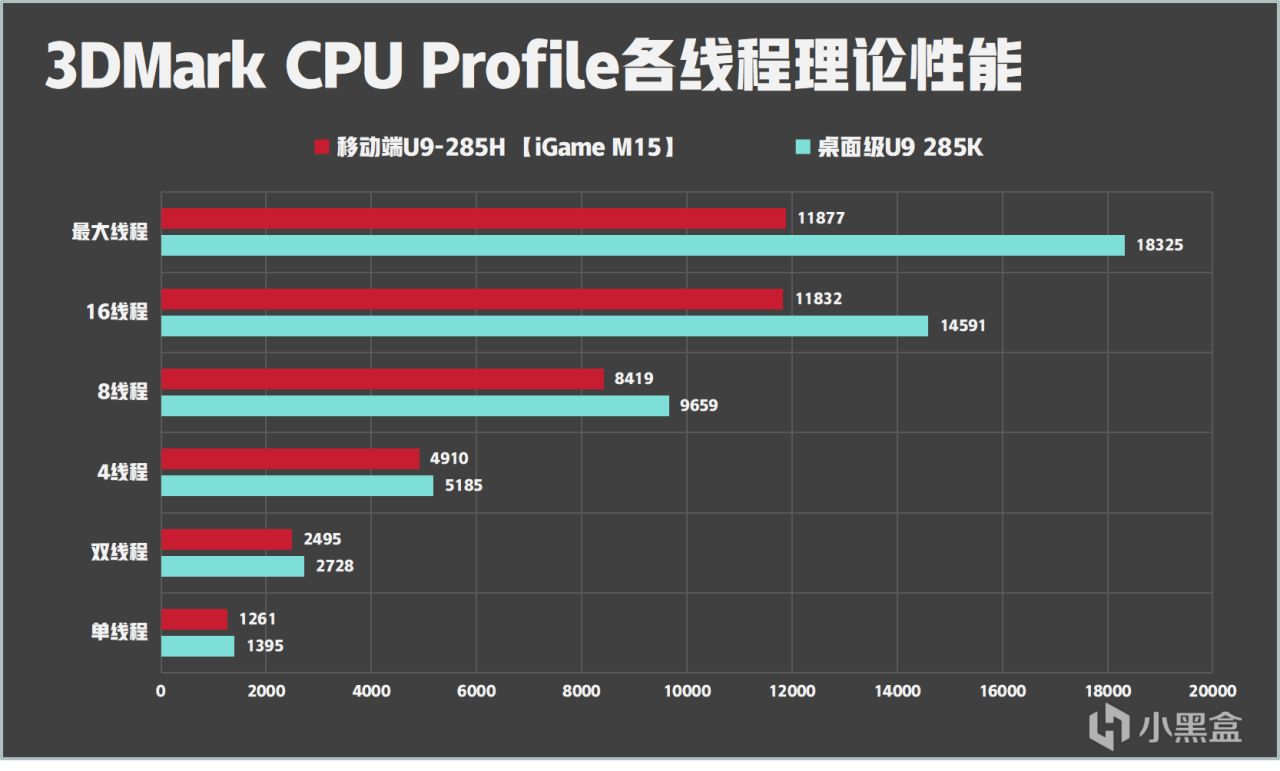

3DMark CPU Profile

接下來用3DMark的CPU Profile項目,來看看各線程下性能跑分情況。爲了對比更直觀,我簡單列了個圖表,同時對比項我找來了同爲Ultra旗艦的桌面級Ultra9 285K的跑分數據。

桌面端U9 285K數據源自網絡

CPU Profile項目中單線程表現十分理想,移動端U9 285H十分接近桌面端285K的成績。

最大線程方面,雖然兩者都沒有了超線程,但桌面端U9 285K憑着比移動端多出8核心,最大線程也相差8線程,拉開了較大的差距。

——

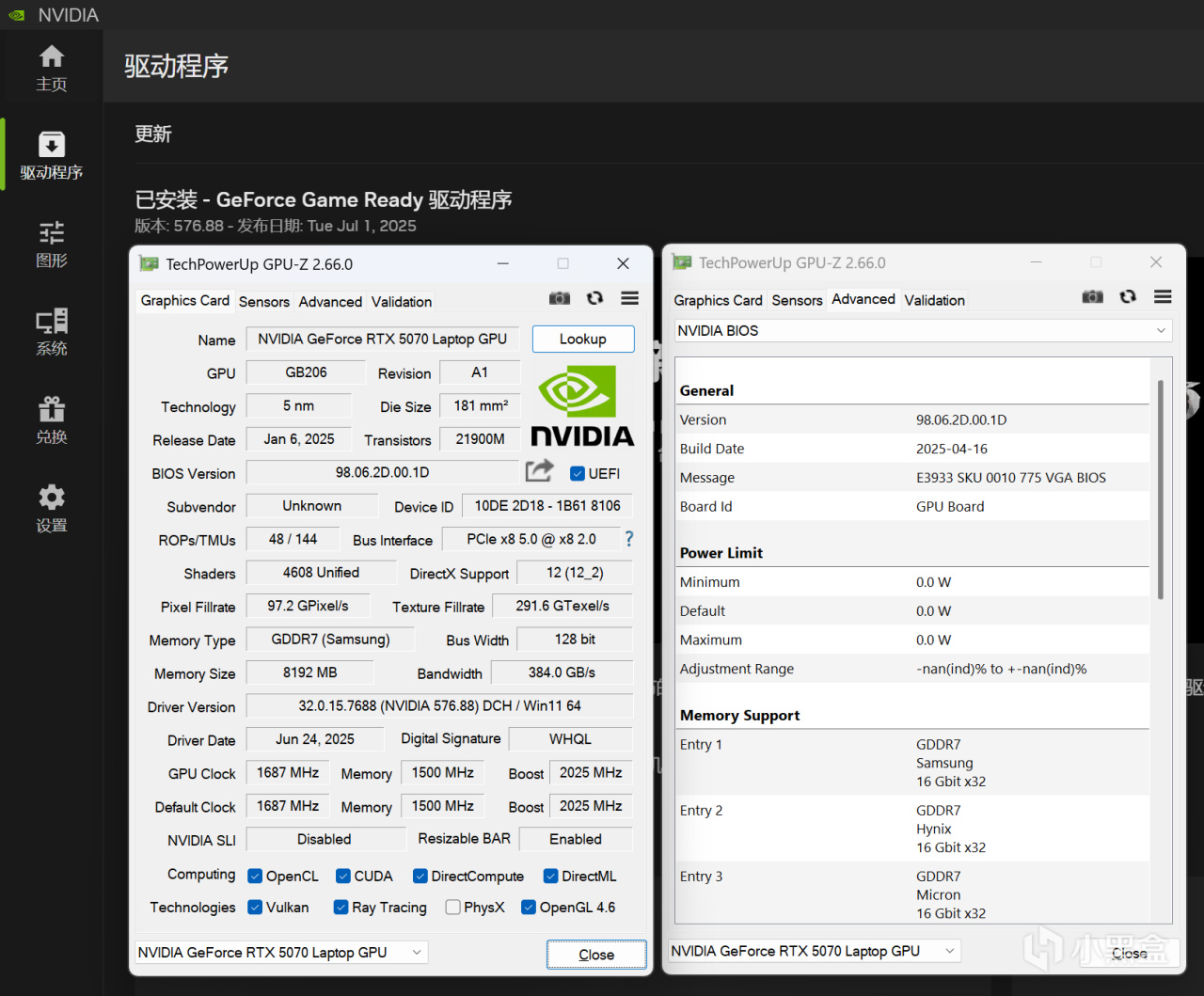

GPU部分[RTX 5070]

GPU-Z

前段時間開始,GPU-Z就很難在BIOS中讀到50系的功耗設定了,無論是驅動版本還是CPUZ均爲最新版本,基本可以確實應該是nv有意爲之。

截至7月初,驅動版本爲最新:576.88

至於這代RTX 5070的筆記本端,我感覺提升遠達不到我個人的預期,有些失望。

尤其是這個8G顯存...雖說是升級到了GDDR7,但仍舊是128bit的顯存位寬,扣扣嗖嗖的,在2K分辨率下若是畫質設定開高些都較爲容易爆顯存。

但50繫好就好在它還有一手DLSS4,一定程度來說能稍微彌補高分辨率下顯存不足的問題。

-

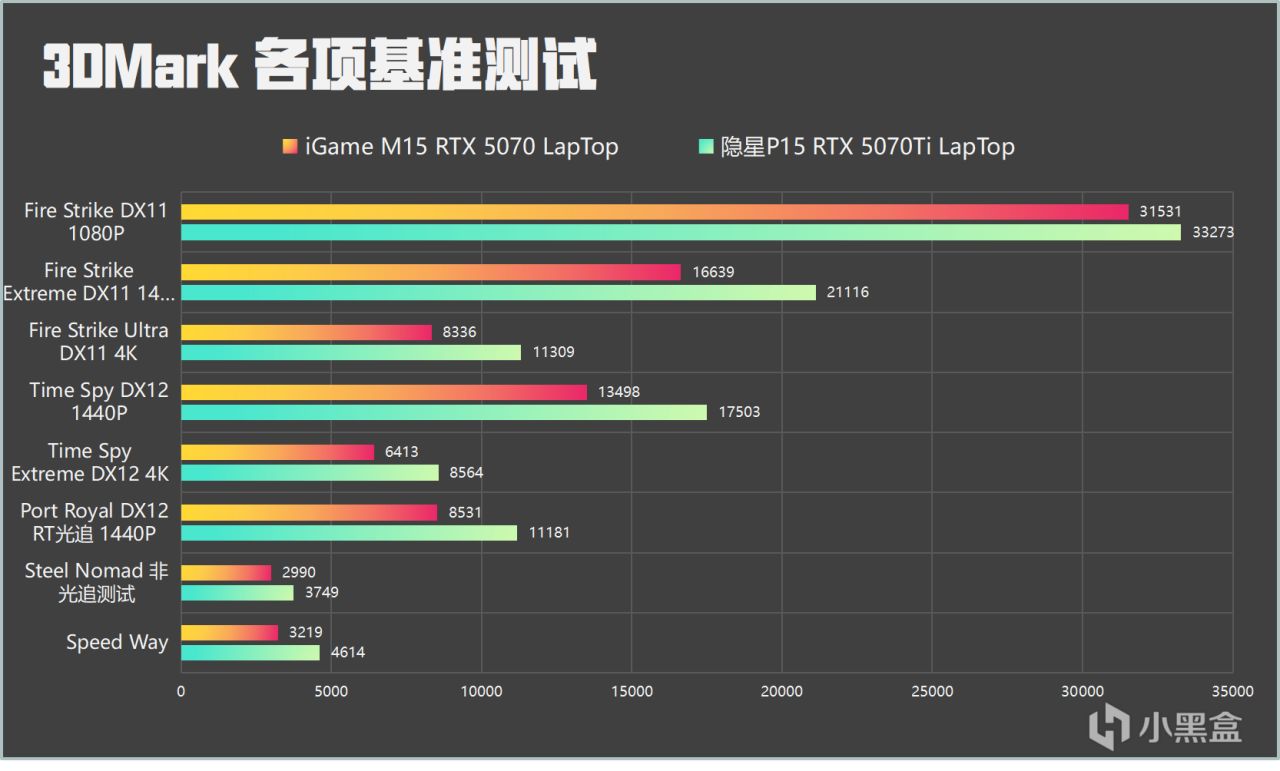

3DMark

理論性能還得看三弟馬克,來看看這塊RTX 5070移動端的表現如何。數據方面請出上期嘉賓隱星P16Pro,正好看看70與70Ti差距有多大。

RTX 5070與RTX 5070Ti

兩者對比下來差距肯定是有的,老黃的刀法毋庸置疑。但比較明顯的是隨着分辨率的提高,例如2K的FSE、PR項目然後到4K的FSU、TS,兩者差距是越來越大。

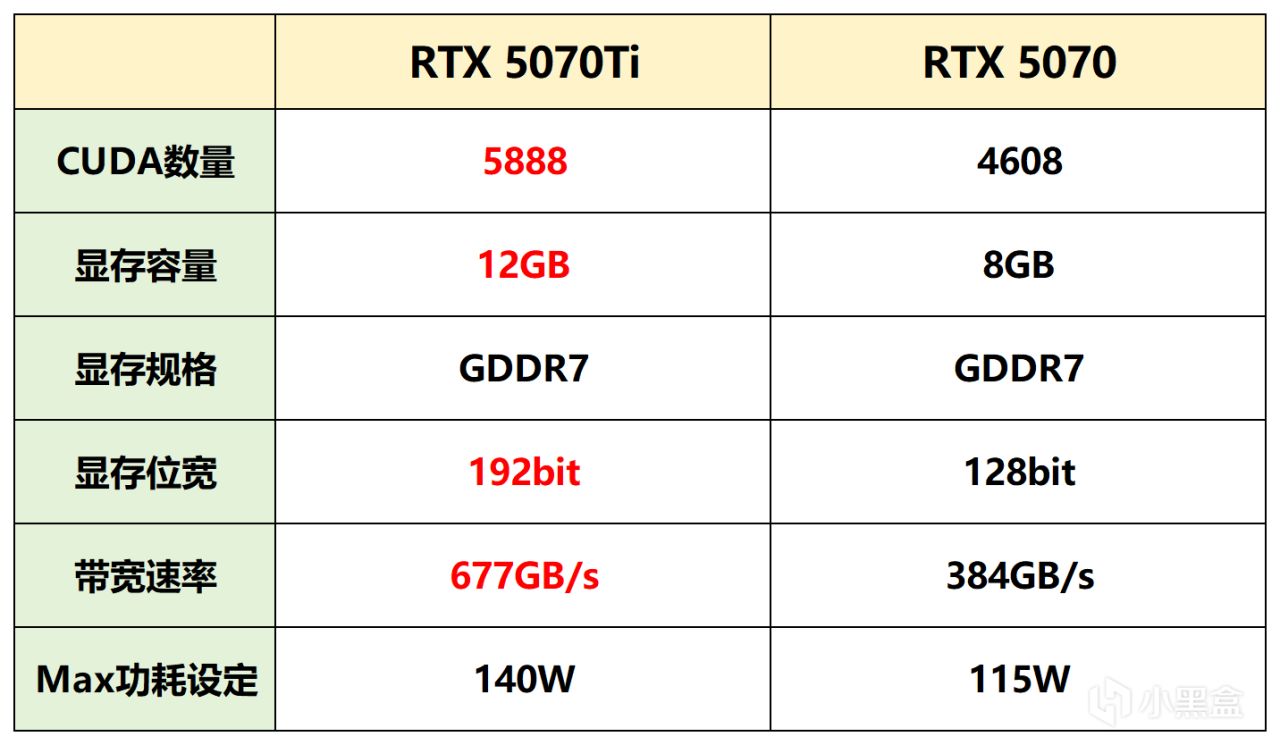

兩者的CUDA與顯存相關參數對比

70Ti在顯存的容量、位寬、帶寬速率等都要領先70不少,自然是會隨着分辨率的提高,兩者之間的差距也會越大。

言歸正傳,對比歸對比,並不是直接就否決了弱者。

這代70不是弱,提升規模不大同時售價遠超預期,說白了我個人很反感擠牙膏這種行爲。

——

遊戲測試

本次遊戲測試環境與理論性能部分環境一致,依舊是空調房26℃室溫下,選了我steam庫內幾個稍有代表性的遊戲來測測。

—

單機部分

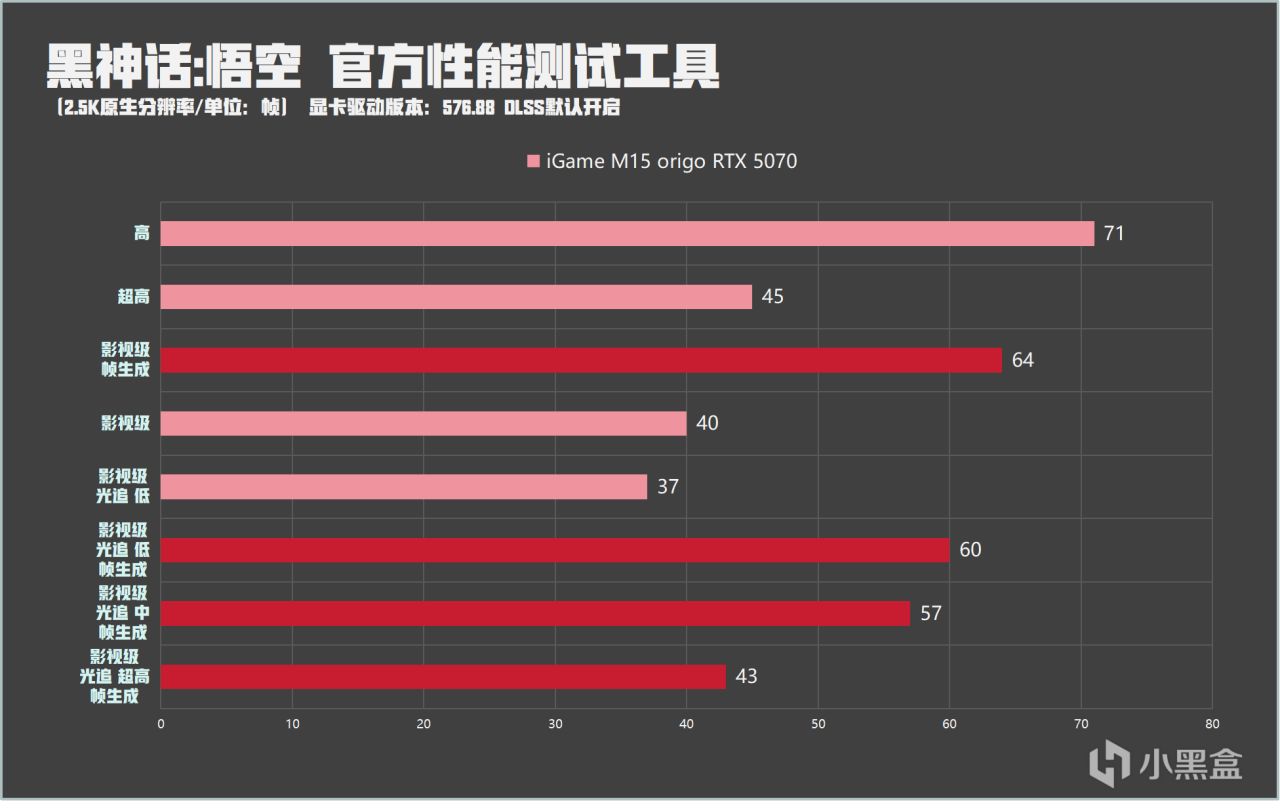

黑神話:悟空

官方測試工具還是2x幀生成,遊戲本體已經兼容到4x

先上熱菜,黑猴的幀數表現只能說符合我的心裏預期。

遊戲內默認打開DLSS,在不開幀生成且無光追的情況下,預設:高是最適合M15的畫質選擇。

2x幀生成,以60幀爲及格線則能支持到影視級+光追低,剛好60幀

2x幀生成,若以主機級來看,最頂的影視級+光追最高的43幀也不是不能玩。

此外,由於遊戲內現已支持DLSS4的4x幀生成,打開後實際遊戲體驗的幀數會更高些。

-

刺客信條:起源

本想着找款近幾年的遊戲,沒光追、沒DLSS的,找遍了庫內好像只有這刺客信條:起源了...

極高97幀

很高114幀

我是沒想到起源能給到這移動端RTX 5070一些壓力,沒了DLSS才勉強上百幀,也不知道該怪育碧優化差還是卡太弱,這成績讓我心裏多少有點小失望。

-

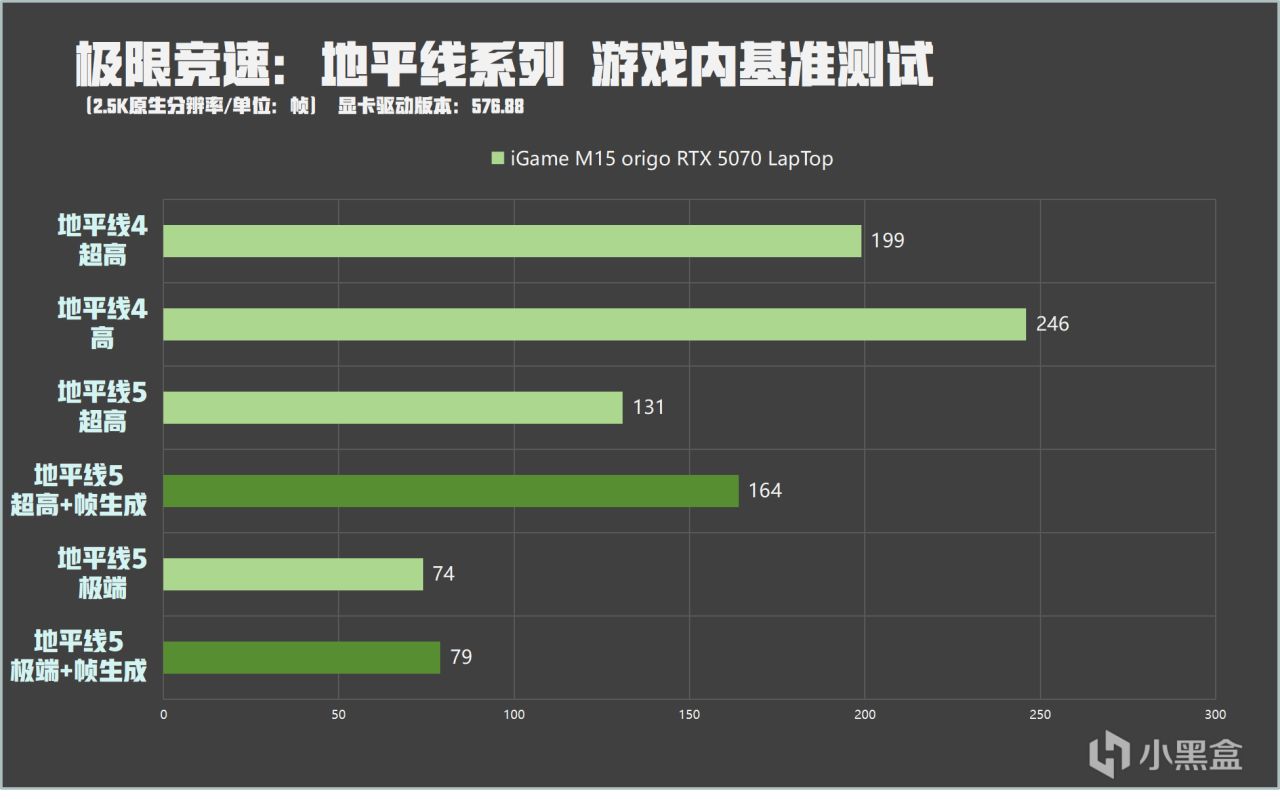

極限競速:地平線4&5

由於地平線4、5數據不多,直接兩代整合在同一個表好了

地平線系列支持2x幀生成

極限競速的優化還是很不錯的,基本可謂是衆生平等,無論低中高端的顯卡配置,遊戲內置的預設都有一項能上百幀。

移動端RTX 5070的表現也在預料之中,4代直接拉滿選最高畫質就行,至於5代的畫質選擇推薦:

喜歡看風景的直接拉滿+2x幀生成

追求流暢幀數的,選超高,幀生成開不開都很流暢

-

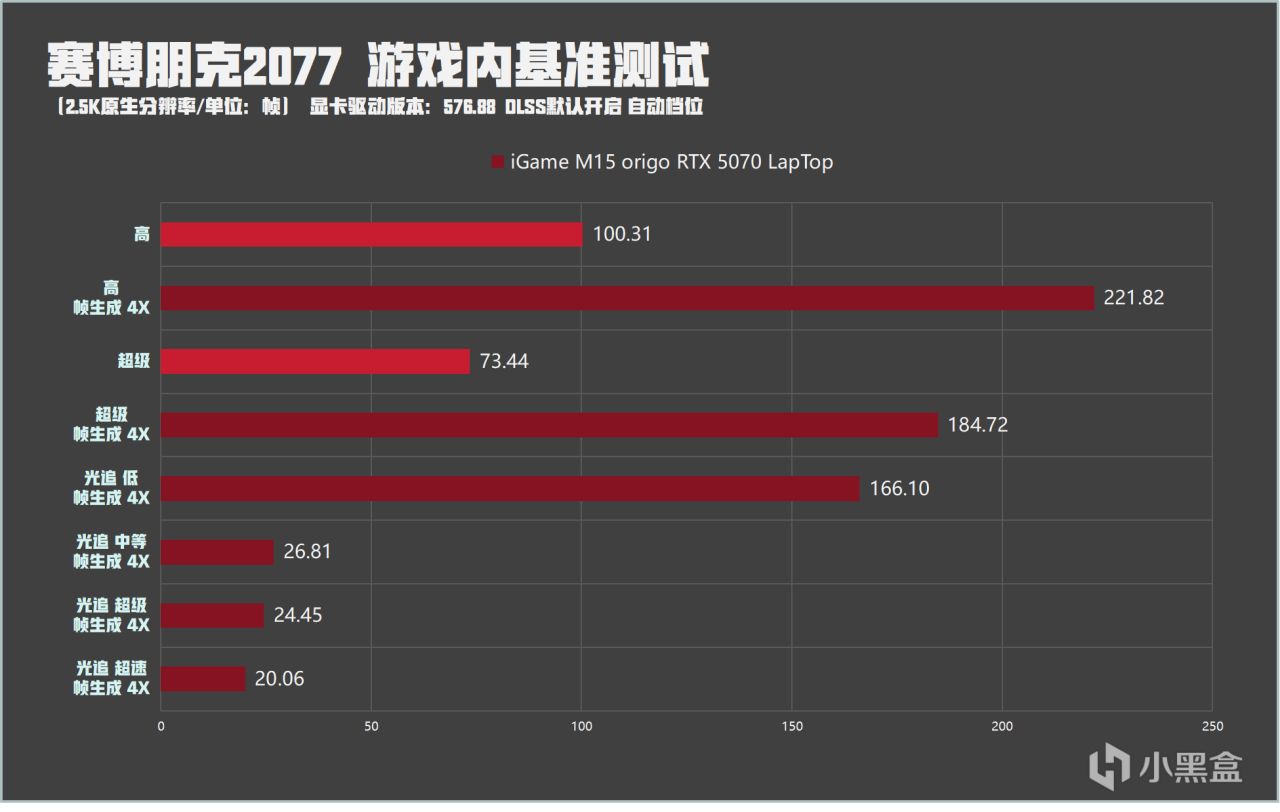

賽博朋克2077

光追低到中等之間斷崖式差距

可能有些朋友很不解,爲何這中等以上還開了4x幀生成能有如此斷崖式的差距...我也很喫驚,連着複測幾次依舊是這個結果。

通過觀察測試過程我注意到光追中等及以上測試過程中有着明顯的爆顯存的情況,幀數甚至一度驟降至個位數,8G顯存在這種情況下就顯得十分捉襟見肘了,即便是4x幀生成也救不回來。

——

網遊

應一些盒友需求,我也加測了兩款剛好自己也有在玩的網遊:三角洲行動跟鳴潮(某種程度上來說也算網遊吧)。

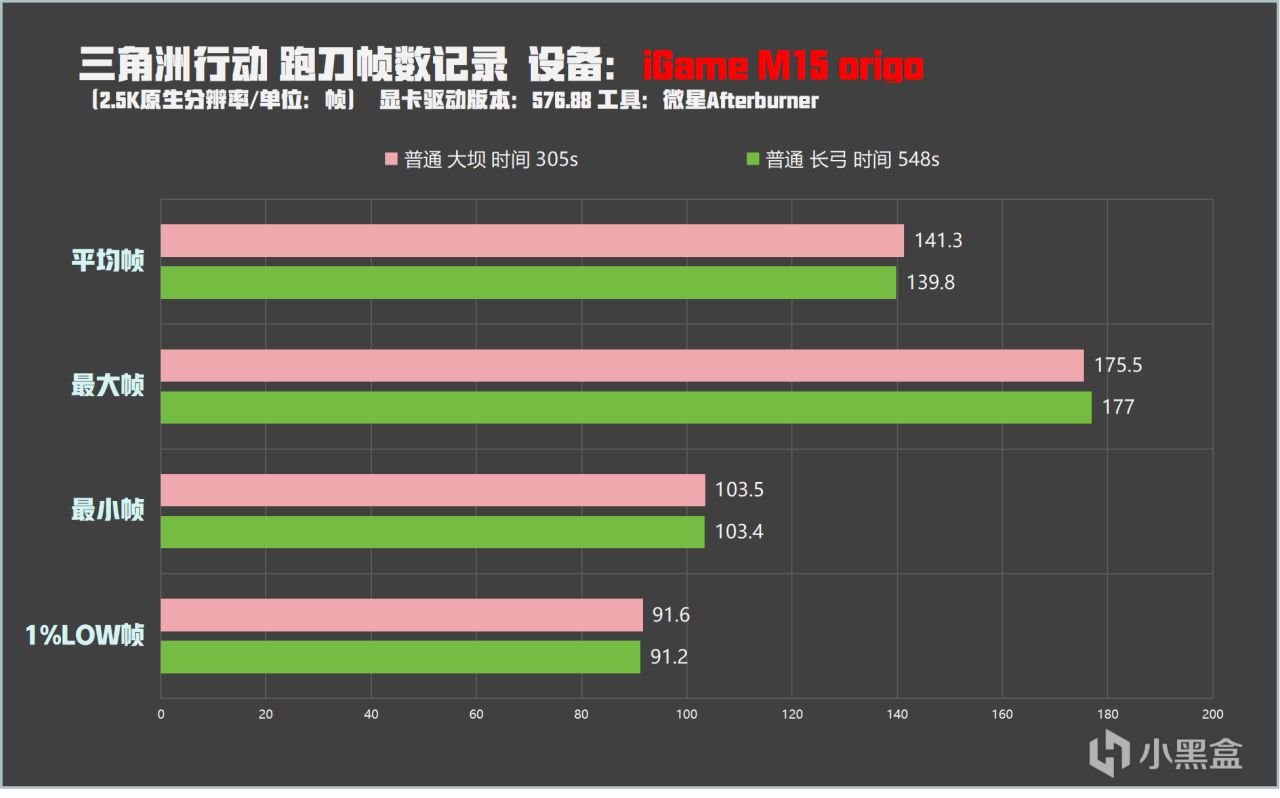

三角洲行動

說實話三角洲這遊戲變量太多了,光模式就兩大模式、地圖也好幾副、烽火模式下出生點更是難以控制,因此很難得到完美的參考例子。

午後睡醒跑兩把刀,很是愜意

最後我決定用小飛機【微星Afterberner】記錄兩把跑刀數據,大致給各位做做參考。數據採集從下飛機落地開始記錄,直至撤離前最後幾秒結束。

烽火模式下兩張經典圖各跑一次

數據如圖,在烽火模式下分別去了普壩跟普弓各跑了一輪,畢竟是同一款遊戲且同一個設備,測出來的數據都趨於一致。

140多的平均幀下玩三角洲沒什麼好說的,體驗很不錯,基本沒有卡頓、畫面極其絲滑。

-

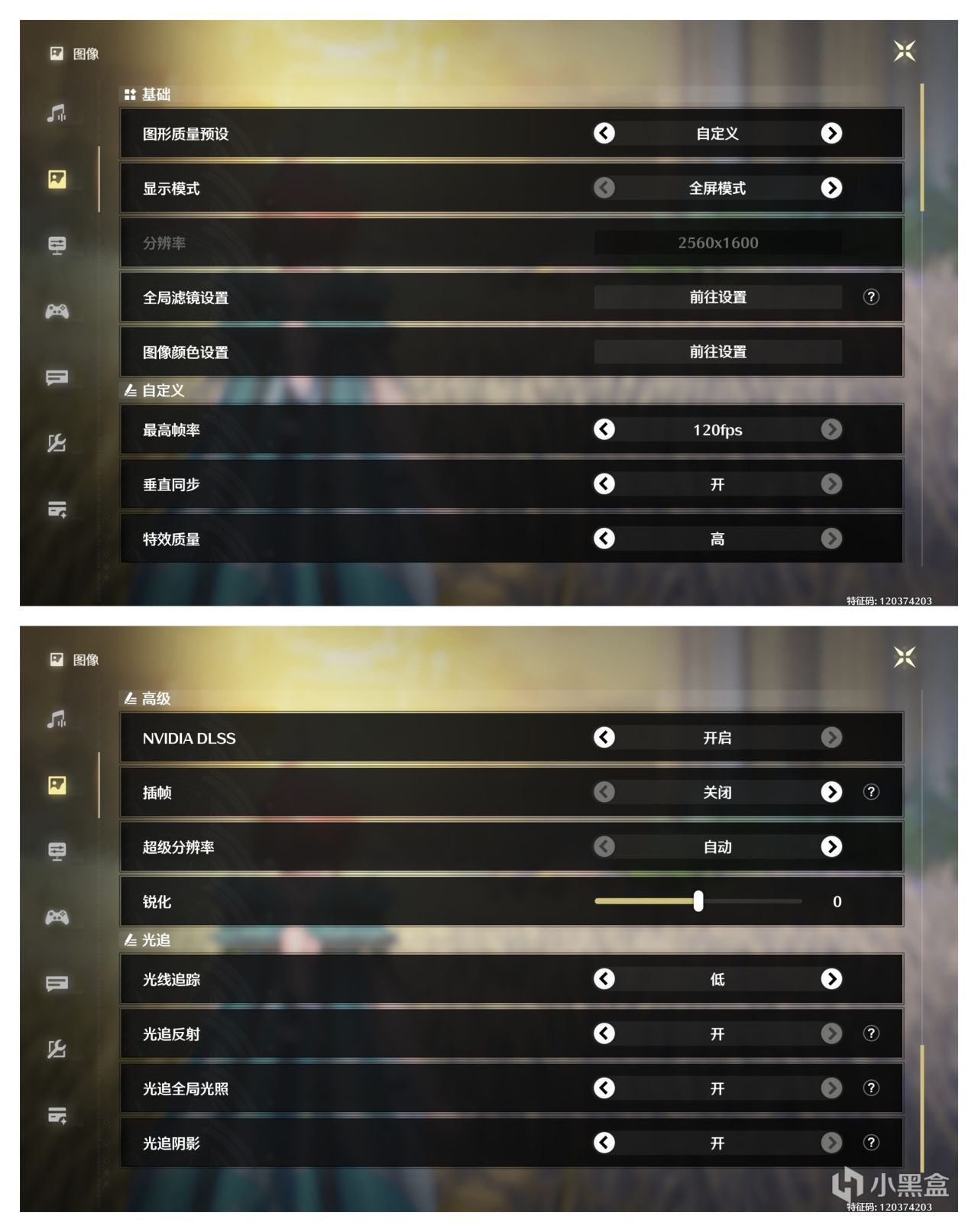

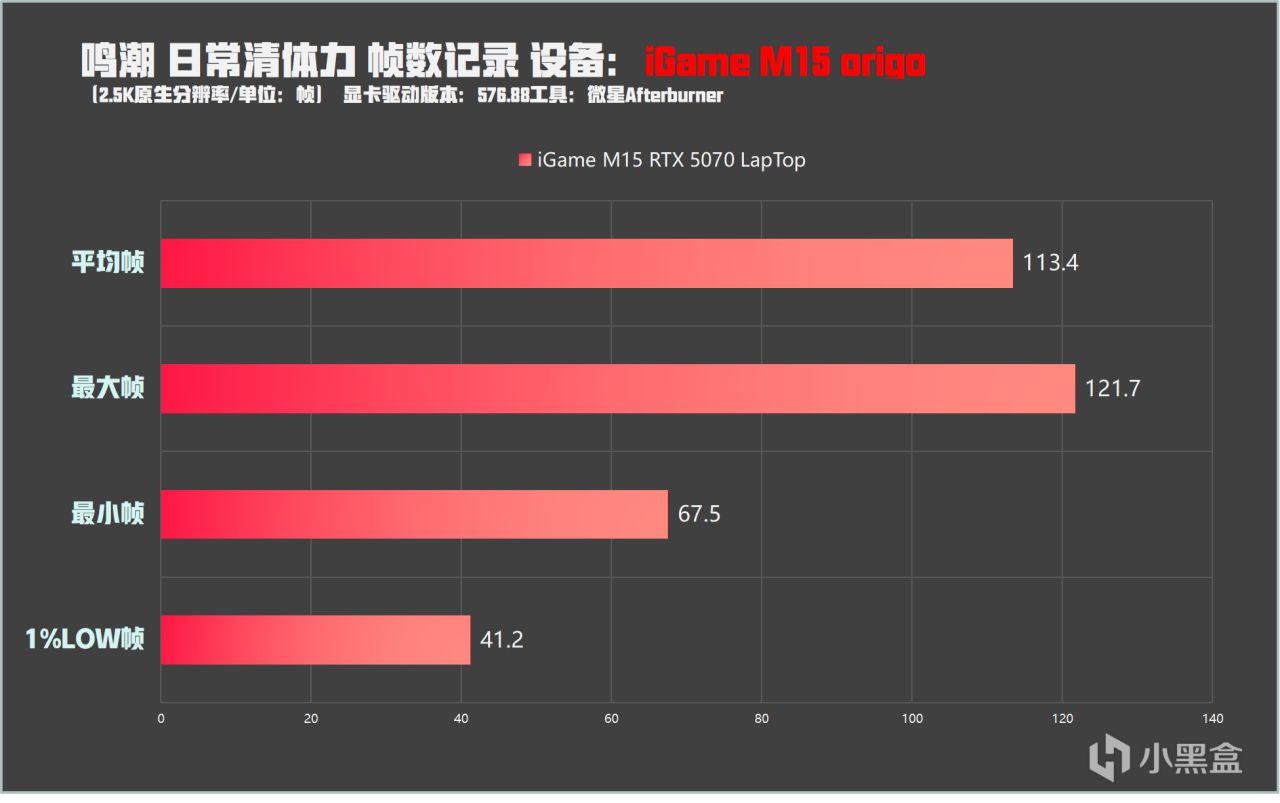

鳴潮

至於大世界類型的網遊,最近我還在玩的只剩鳴潮了...對於這類遊戲而言,最多的場景莫過於清日常、清體力,每天都跟tm上班一樣

依舊是用小飛機記錄,日常通一把遊戲內的肉鴿。

畫質設定開120幀模式+光追 低

畫質在默認的基礎上,再手動打開120幀模式,正好前幾個版本加入了對光追的支持,簡單打開個低檔位即可。(中、高我猜幀數頂不住)

清一把肉鴿模式,進圖後開始記錄,尾圖結算前結束記錄

幀率表現

整把肉鴿的體驗跟三角洲差不多,百幀以上的幀數加上300Hz的屏幕,畫面精細,動作行雲流水般絲滑,玩着很是愜意。

—

總結

結尾按照慣例,來簡單點評下這臺iGame M15 origo以及分析下它適合什麼樣的用戶羣體。

iGame M15 origo

在思考iGame M15 origo這臺機器的用戶畫像時,我第一時間想到的是多年前剛出來實習的我自己...

包裏一臺輕薄本,但打不了遊戲

那時的我還是個包裏總揹着臺輕薄本四處奔波、出差的技術員,當年最大的心願莫過於忙碌一整天后能來上幾局遊戲。但無奈當年的筆記本輕薄向的沒性能,高性能的遊戲本又太張揚、不適合工作場景。

而在我看來,iGame M15 origo所面向的用戶正是身披工服、正裝,但又不服從於世俗、內心有着對自我世界崇高嚮往的朋友。

至於你問我,對七彩虹高端化的看法。我個人來看是很樂於看到像七彩虹、機革等原先主打性價比的牌子,都在往“薄”態化、高端化做嘗試的。

雖說目前這類機器價格依舊高居不下,但我相信“鮎魚效應”會捲動市場,直至將原本高端的技術下放,近年來的手機市場是如此,筆記本相信也會如此,到頭來對我們消費者而言何嘗不是一種好事。

————————————————

購買建議:

iGame M15 origo這臺機器說實話我很是喜歡,個人是很推薦購買的。

只是我認爲最值得的版本並非這臺頂配的U9+RTX 5070,M15的U7 255H+RTX 5060或M16的i7 14650HX+RTX 5060會更值得購買。

前者M15的定價10299元國補後8299元

後者M16還更值,8999元國補後7199元

最近有打算購入筆記本、同時所在城市依舊有國補的情況下可以考慮下這臺機器。

-

適合:

對做工、用料有嚴苛要求的朋友

對顏值有追求、喜歡CNC工藝金屬機身的朋友

喜歡薄機身又有外出攜帶需求的朋友

對屏幕素質及高刷新率有高要求的朋友

...

-

建議觀望:

預算不足或所在地目前無國補,不建議強上

對性能釋放有着極其嚴苛要求的朋友

習慣用筆記本鍵盤打遊戲的朋友

對目前的iGame生態聯動有想法的朋友

...

真心感謝各位能看到這裏!

不管怎麼說請切記,有需求再買,量力而行

省下錢來愛自己、愛爸媽。

希望本文能幫您,祝你開心,我的朋友

我是阿淇,我們下期見。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com