“得有個能管事的”

“如果購買遊戲不等於擁有,那麼盜版就不算盜竊。”

——《我的世界》製作人Notch

諾胖(Notch)這是搭錯哪根筋?竟然拋出這般暴論?

恐怕得從這兩年引起廣泛討論的一個社區運動說起。

一

“停止殺死遊戲”(Stop Killing Games)是一項玩家運動。它的目標是通過立法的方式,保證玩家能繼續遊玩已停服的在線遊戲——換句話說,就是確保玩家購買的遊戲,屬於玩家自己。

2023年12月14日,育碧象牙塔工作室(Ivory Tower)宣佈《飆酷車神》將從商店下架,並對“不符合退款政策的玩家”拒絕退款。翻譯成人話,就是‘遊戲停服了,錢不退’。因此,育碧的做法引發了廣泛的爭議,其中尤以主播羅斯·斯科特(Ross Scott)的觀點最爲尖銳,他在蒐集證據,想把育碧告上法庭。

等到2024年4月2日,斯科特開始採取行動。但他認爲想要解決根本問題,就需要從立法層面,對遊戲廠商的霸王條款進行監督。於是,他號召全球玩家一起聯名請願,並承諾會負責聯繫渠道把請願書發給各國立法機構——“停止殺死遊戲”運動正式啓動。

參與請願並不難,當時作爲聲援,我也有線上簽名。但一年過去,看不到水花——因爲我們所得到的,只是一場充斥着官僚主義低效的喜劇。

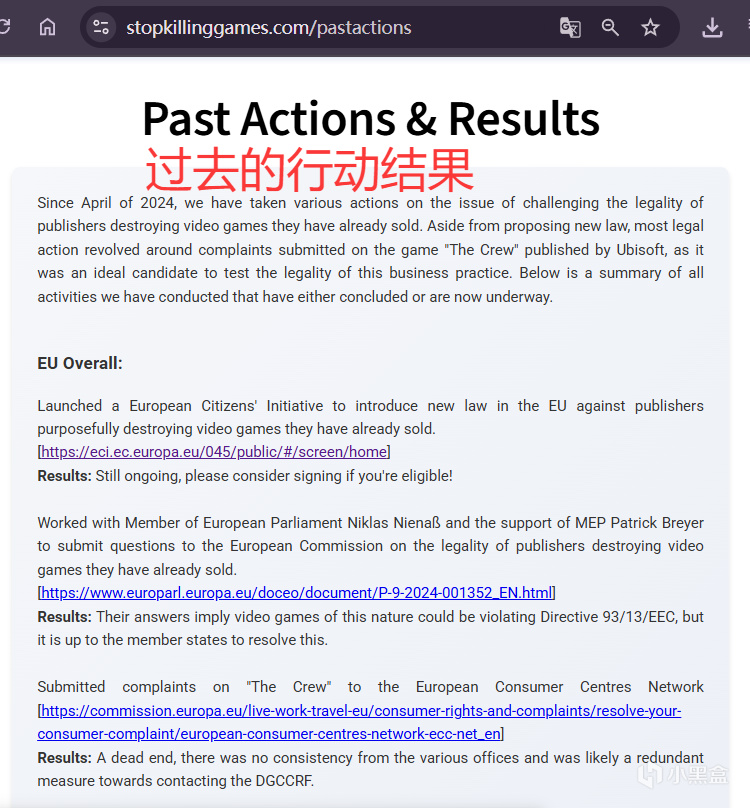

在歐盟,我們在參議員的支持下,成功向歐盟委員會提交《關於運營商銷燬已出售電子遊戲合法性的問題》,被回覆的確可能違反93/13/EEC,但具體取決於歐盟各成員國的法律。也成功向歐洲消費者協會提交關於《飆酷車神》的投訴,但歐盟辦公室意見不一致,仍在扯皮。

在英國,我們曾成功向英國議會提交請願書,但由於負責上次請願書的英國議會已解散,面對新一屆議會,需要重新請願來走流程。

在巴西,我們嘗試控告育碧,但被要求提供《飆酷車神》銷量數據,最後因爲無法獲得數據而訴訟失敗。

法國的審覈仍在進行,德國在等待最終決定,加拿大回應稱相關問題“應找各省解決”,而美國則杳無音訊。

二

從這份結果來看,“停止殺死遊戲”的運動已經破產。6月23日,斯科特發視頻承認了失敗。但事情的走向,卻因爲他的發言走向抓馬和狗血:他沒有怪罪立法程序的臃腫和困難,而是把大部分責任歸咎到另一名油管博主——海盜軟件霍爾。

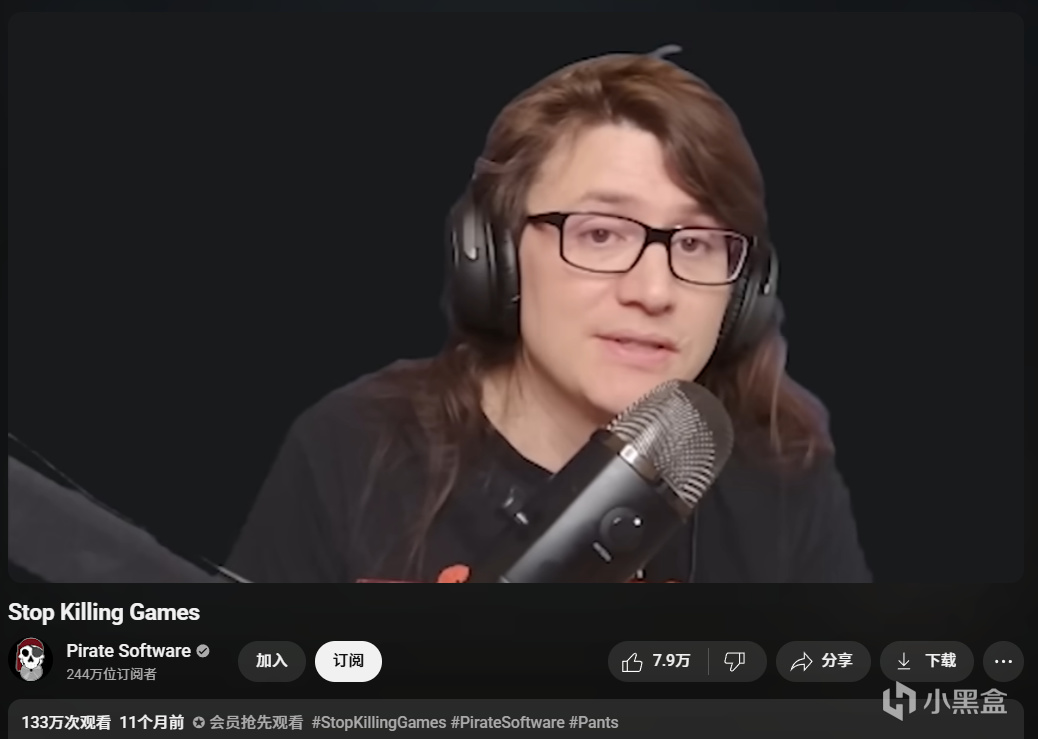

誰是霍爾?他是油管244萬粉絲的遊戲博主,是暴雪的前員工,也是一家獨立遊戲工作室的老闆。大概你可以認爲他是外網版的王老菊,擁有一呼百應的影響力。但與王老菊不同,他曾發佈一條質疑斯科特的視頻,吐槽“停止殺死遊戲”運動。

霍爾認爲,《飆酷車神》中存在汽車品牌的授權,如果育碧繼續運營就必須支付高昂的品牌續費成本;並且,大部分遊戲的玩家都會隨着時間推移而減少,這意味着收入將會降低。但維護服務器的支出卻仍舊高昂,遊戲廠商就沒有虧本運行遊戲的動力,更不用說《飆酷車神》的新作已經推出。

霍爾擔心,“停止殺死遊戲”的訴求如果被立法,就意味着任何“在線遊戲”最後都可能成爲不斷放血的負擔。這代表遊戲立項時要考慮的更高風險,玩家可能再也看不到《最終幻想14》或《寶可夢GO》這樣的作品。

遊戲行業的共識是,玩家買遊戲買的不是遊戲本身,而是服務。後面的直播中,他更是點名批評“停止殺死遊戲”運動的發起者,把斯特克描述成民粹煽動者,“令人作嘔”。

沒錯,霍爾的立場與斯科特針鋒相對,整個質疑影片133萬的播放也可能對輿論不利。但很難確定霍爾是否真像斯科特說的那樣,是“停止殺死遊戲”運動的罪魁禍首。因爲打開視頻區,絕大多數都是批評的聲音。

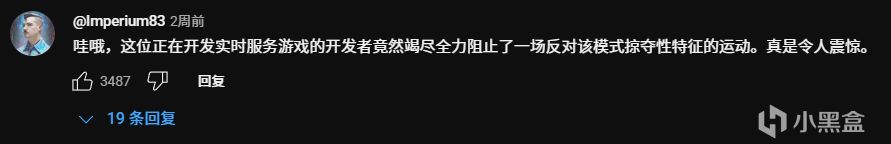

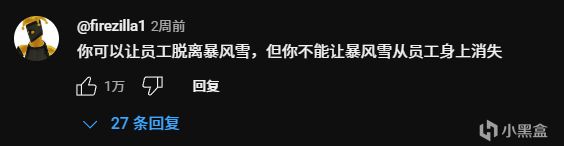

比如指出霍爾的事實錯誤:

“要求在線的單機遊戲現在一點也不罕見”

懷疑博主的立場問題:

“驚!在線遊戲的開發者居然在阻止一場反對該模式的運動。”

諷刺和解構:

“員工脫離暴雪,但暴雪不會從員工身上消失。”

還有給出方案,證明“停止殺死遊戲”運動的願景可行:

“遊戲停服,廠商應該讓玩家搭建自己的服務器。”

後續,斯科特和霍爾又經過多次交鋒。斯科特邀請霍爾對談但被拒絕,理由是認爲斯科特“做人虛僞”。很快,這種先人身攻擊的行爲就遭到了社區玩家更熱鬧地回應——“霍爾覺得代表玩家的斯科特很虛僞,那你霍爾又是個什麼東西?”

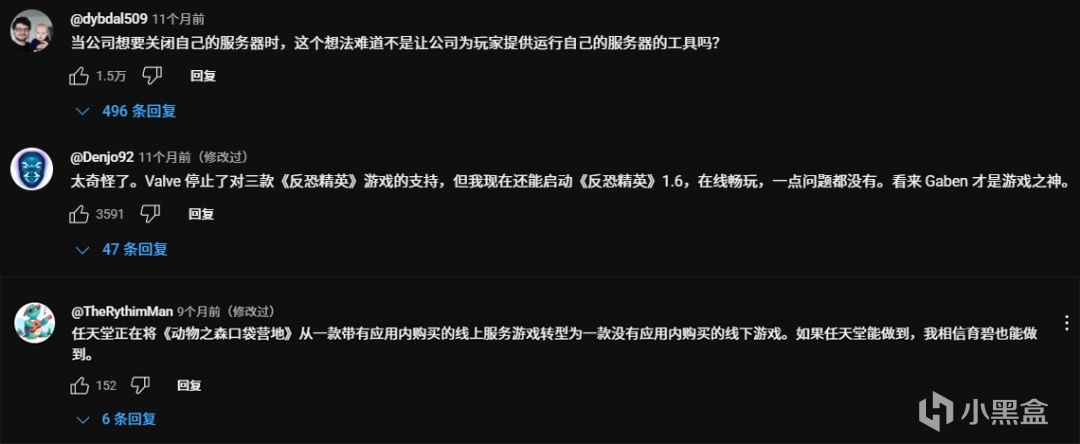

常規流程隨即到來:不堪其擾的霍爾發表“小作文”,號召大家獨立思考,勿跟節奏。並強調,自己並非利益相關羣體,而是在製作一款單人買斷RPG,並以自己拿公司最低工資的說法,想證明自己對遊戲的熱情。

團結內部的最好辦法,就是找到一個外部敵人。是非對錯不重要,重要的是這番流量巨大的罵戰下來,確實讓“停止殺死遊戲”運動重新獲得關注。甚至最新準備提交給歐洲議會的相關決議,半月不到就獲得了超過100萬人簽名。

三

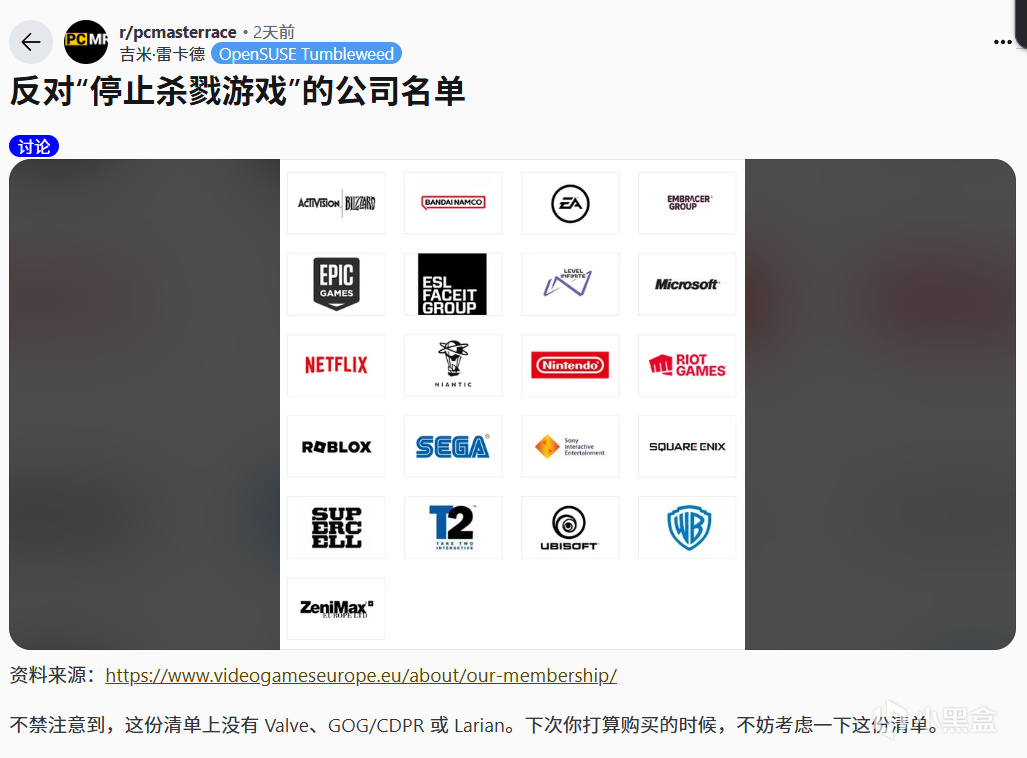

百萬簽名是有效的。最好的證明,就是驚動了由育碧、EA、動視暴雪等廠商組成的“歐洲遊戲協會”。他們在上週五發表了聯合聲明——這份長達5頁的聲明,也是遊戲廠商首次對“停止殺死遊戲”運動作出回應。

聲明強調:廠商終止遊戲服務是基於“多方面考慮”,並非“輕率決定”。玩家一般都會獲得“合理通知”,且這些做法也符合法律上對消費者保障的規定。

聲明還解釋:遊戲不同於書籍或電影,運營需承擔重大開支風險——如果強制延長遊戲壽命,將會提高風險,引發行業的“寒蟬效應”。

聲明也回應了玩家給出的方案,在第二頁、第三頁做了詳細解釋。簡單概括,就是他們認爲授權給玩家做私服的遊戲續命方案,會造成監管缺失,讓不良內容充斥服務器,最終既導致玩家身心受傷害,又會影響廠商品牌的聲譽。

至於消費者保護方面的質疑,聲明在第四頁和第五頁再次解釋遊戲賣的是服務。儘管聲明也對遊戲的文化屬性做出了肯定,進而給了一套由專業“遊戲保存”機構負責的方案——只是附帶的鏈接連到Embracer,這家大廠前幾年剛剛關閉了幾家深受喜愛的工作室,恐怕並不能讓大夥放心。因此,被玩家廣泛認爲缺乏誠意。

或許站在公司的立場,這份聲明有一定道理。但這顯然並沒有說服大部分玩家,反而進一步激發了社區的鬥爭熱情——於是,“歐洲遊戲協會”的成員被扒了出來,進行挨個銳評。

網飛你在裏面做什麼?

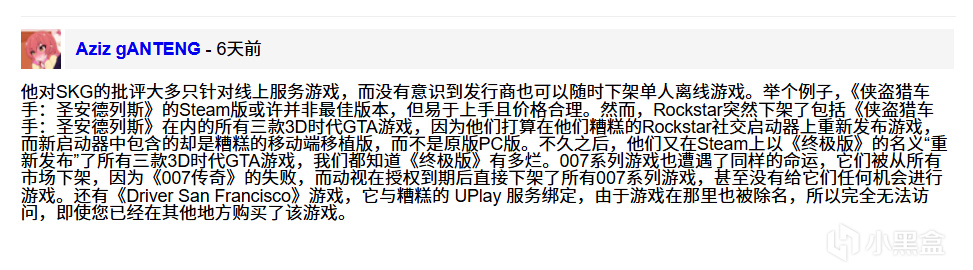

有玩家批評,聲明刻意忽視了單機遊戲,但現在單機遊戲同樣是“被殺死”的重災區。比如,R星就曾在Steam下架“給他愛”三部曲,並強制更新成糟糕的復刻版,還有動視的“007”系列,更是在IP授權到期後,沒有任何辦法進入遊戲。

更有人注意到,聯名請願的簽名數(百萬級)出現下滑,原因是歐洲議會複覈了請願資格,導致歐洲以外的簽名可能被取消。所以警告大家:運動還未勝利,社區仍需努力。

從立場來講,“停止殺死遊戲運動”絕對正確。

但立法最關鍵的是可落地性,情緒解決不了任何問題。

那有沒有一個資本和玩家博弈之外的第三方視角,更全面地考慮問題呢?其實是有的——又是玩家、又是行業打工人的基層開發者社區,他們的討論也許能找到出路。

有觀點激進的。帖子揭露了“大公司害怕玩家運動的真正原因”,爆料包括“盜取玩家信息”“控制遊戲難度逼氪金”“賭博成癮性設計”等,其內容堪比2007年那篇揭露國內遊戲行業亂象,由馮驥撰寫的“朋克”文章《誰謀殺了我們的遊戲》。

評論區的開發者肯定了他的說法——但目前,帖子已被版主刪除。

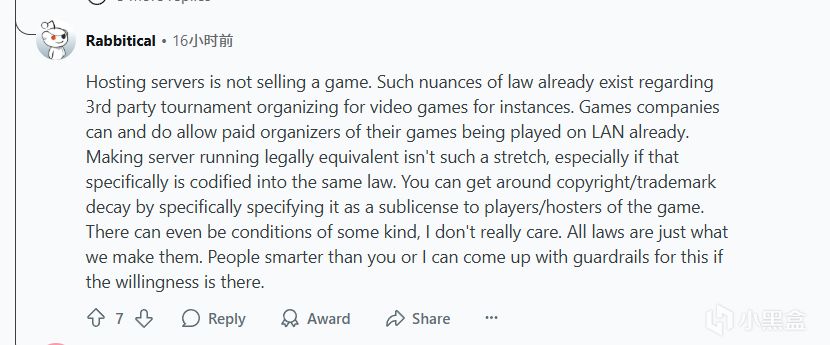

也有尋找解決方案的——爲解決廠商提出的,私服可能損害品牌價值風險的問題。一名開發者回答,也許IP託管,會是一個不錯的法律路徑。

比如,關於電競遊戲中第三方廠商組織比賽的法律細則,就早已存在。廠商也確實授權賽事組織者圍繞他們的遊戲進行商業化運作(如售票、贊助等),並允許在局域網內進行比賽活動。某種程度上來說,這已經算是“私服”——那參考這種“託管”,再細化雙方的權利和責任,就可能滿足各方的訴求。

但總體來說,開發者雖然普遍支持“停止殺死遊戲”運動,但對落地的結果感到悲觀。正源於對行業運行規則的深刻了解,他們深知‘上有政策,下有對策’的潛在風險。如果給遊戲延壽不能帶來利益,那廠商就總有辦法規避相關法案的約束。

最簡單的處理方法,就是明確地將購買按鈕上的標籤改爲“租賃”——或許最初會影響部分用戶的觀感,但熱門平臺和熱門遊戲大概率不會受到銷量影響。

畢竟,其實早就有平臺全面肯定玩家對遊戲的所有權。波蘭廠商CDPR旗下的GOG,它就允許玩家購買遊戲後拷貝、分享,甚至改造。這也是爲什麼《巫師3:狂獵》和《賽博朋克2077》不設DRM防盜版,因爲理論上你買了GOG的遊戲,遊戲的使用權就完全屬於你自己。

但結果就是,沒幾個廠家的產品敢拿到GOG上賣。立場絕對正確的GOG人氣遠不如Steam或Epic Games Store,上面更多都是些老遊戲。

或許,這就是霍爾和大廠的擔憂?他們認爲如果把遊戲“所有權”交給玩家,整個遊戲行業會變成一個大號的GOG。

四

截至第二次修改稿件,“停止殺死遊戲”運動已完成簽名要求,正在準備進入立法程序,並得到了歐洲議會副主席尼古拉·斯特凡努茨(Nicolae Ștefănuță)的公開支持。

有很多人把這次事件,與2014年“澳洲消費者保護協會”起訴Valve的事件作對比——那一次“澳洲消保協”大獲全勝,這才逼迫Steam全面推行了遊玩2小時內無條件退款的新規定。

但作爲一個去年就跟着斯科特“向八國宣戰”的關注者,我知道這不是第一次“局勢大好”——但只要運動熱度稍微下去,立法者所謂的積極回應也不過是緩兵之計。

根本問題在於,我們消費者缺少一個既懂法律,又能代表玩家立場的角色。就像一位開發者所描述的,有權利、能立法的那幫人是不打遊戲的,他們面對這種提案也是一臉懵逼。也許很多人認爲,像‘歐洲遊戲協會’這樣的遊說團體,影響力來自不透明的利益輸送。但這事更關鍵之處,在於遊說團體能夠拿出更全面、詳細、可實施的方案,手把手地教那些立法的‘遊戲菜雞’去設計相關法律。”

所以,真要是與其對抗,那玩家也得拿出一套平衡各方利益的計劃,且保證能落地。

在西方民主的神話語境下,每條優秀的法律,都必須是多方公平博弈後,才能夠討論實施的,最終讓每個人都利益最大化的遊戲規則。

然而,在“停止殺死遊戲”運動這個案例裏,卻恰恰相反。大公司通過遊說團體,可以毫無障礙地與立法者對話。而作爲消費者的玩家,卻首先要完成不可能的挑戰,去收集來自數十個國家、使用六種不同語言的上百萬個簽名——這纔是最讓我們惱火的一個點。

這也是我們所生活世界的荒謬之處:明明電子遊戲已經是一個產值超越圖書、音樂、電影總和的龐大產業。然而,與之形成鮮明對比的是,全球大部分國家對遊戲行業的管理辦法,卻似乎還停留在上個世紀。

並且目前的現狀是立法者不瞭解遊戲,能與之對話的遊說團體又代表廠商的利益,那麼此議題的關鍵在於,需要建立一個更強勢、更專業的組織來代表玩家利益,去和立法者做溝通。而不僅僅是像現在這樣,玩家被粗放地歸入消費者協會管轄。

平時喜歡裝資深玩家的大人物們,如馬斯克、斯賓塞,此刻恐怕就是檢驗他們成色的關鍵時刻。要是“停止殺死遊戲”運動中有一個既懂法,又能參與到世界運行規則的人,我們或許很快就能找到一個既能保障玩家對遊戲所有權的,又有可行性的落地辦法。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com