1

2019年,B站的年度彈幕是“AWSL”。同年的流行梗包括有“奧力給”“有內味了”“雨女無瓜”“盤他”等等——如今回顧,已有一番恍然隔世的滋味。

放在當時,很難預料到其中生命週期最長,甚至時至今日仍具備極強活力的,是來自蔡徐坤的“只因你太美”。

從流傳程度來看,花半點工夫來介紹它的由來都是對其江湖地位的不尊重,也正是這樣的羣衆認知程度,實際上反映出整個中文互聯網對蔡徐坤印象的起點。

蔡徐坤相關的一系列梗文化都有種“無需多言”的味道

在彼時,蔡徐坤是“流量偶像”的代表,而梗的大範圍傳播,則承載了泛圈層對粉圈文化、偶像造星產業、流量營銷體系的一種嘲諷與反擊。

“小黑子”與“真愛粉”之間的猛烈交火,與其說是針對蔡徐坤,不如說是大衆羣體對內娛產業不滿的一次借題發揮。

這其實也可以從側面說明“小黑子”們抓住蔡徐坤不放的原因。根源問題沒有得到解決,作爲典型的蔡徐坤就不能放下,人物被架起不能放下,久而久之,跟風玩梗的人就越來越多,以至於形成根深蒂固的圈層文化。

而對位於風暴中央的蔡徐坤而言,這爲他帶來了難以想象的巨大流量。左手娛樂圈,右手互聯網文化圈,他都是當之無愧的頂流明星,黑紅也是紅,無數網紅前輩在此道上已經有相當成熟的流量變現路徑。

這又體現出蔡徐坤這個人的特殊之處了。當大衆輿論將其固化爲某種形象單一、結構扁平的符號時,這種關注帶來的是實打實的流量。

但蔡徐坤確實是把重心轉到了音樂上——早期的《I Wanna Get Love》《情人》偏流行、EDM,再到後來的《RIDE OR DIE》《Remedy》融入實驗搖滾和復古元素,用耳朵就能聽出變化。

而在內地沉默許久之後,他最近推出的新曲《Deadman》反響十分熱烈,不僅是在各大音樂平臺霸榜,同時也因更突破的風格與更高水平的技巧運用,被衆多樂評人鑑賞分析,並取得廣泛好評。

那些曾經擔憂被他的負面輿論所影響的品牌,最近開始重新界定“蔡徐坤”的商務價值,並展露出積極合作的姿態,實際上也折射出大衆輿論對其形象的改觀。

不可否認,大衆習以爲常的“蔡徐坤”形象,一定程度上使得他的轉變更具顛覆氣質,更令人印象深刻,尤其是當他的成長路徑如此清晰且有跡可循時——在作品的評論區中,能明顯感知到,蔡徐坤獲得了一部分原本不屬於他的受衆的認同,而這些認同,或許比粉絲的讚譽更具說服力。

蔡徐坤的經歷當然是個挺勵志的故事。不要因爲暫時的實力欠缺或鋪天蓋地的批評嘲諷而放棄堅持,把精力放到自我提升和對作品品質的追求上,自然而然就能扭轉評價,打動觀衆。

《Deadman》已然成爲所謂“黑粉頭子”都不吝讚美的作品

而他的“特殊”恰恰也表明了,當下固然是個流量爲王的時代,但用作品說話的道理依然適用,大膽創新、精心打磨的內容,終歸會有出路。

2

7月4日,蔡徐坤與MOBA遊戲《決勝巔峯》合作的主題活動正式上線。隨着遊戲S3 賽季【決勝巔峯:榮耀亞洲】的登場,以硬核搖滾爲主基調的《RIDE OR DIE》也成爲《決勝巔峯》的主題曲,蔡徐坤還爲本次聯動特別打造了遊戲專屬的MV。

在遊戲內,所有玩家可通過參與活動獲取蔡徐坤專屬語音、頭像框、特效,以及一系列福利道具,除此之外,完成分享任務還能獲得“蔡徐坤粉絲”認證,不論對於娛樂圈粉絲還是互聯網文化圈粉絲,想必都具備不小的吸引力。

蔡徐坤本身也在玩《決勝巔峯》

表面上看,這是一場比較典型的明星代言活動。蔡徐坤流量巨大自帶爭議,能夠迅速製造話題;同時合作曲目與遊戲風格契合,都洋溢着熱烈、躁動、戰鬥的氣息,共鳴良好。但別忘了,蔡徐坤是個文化屬性相當特殊的藝人。

從《決勝巔峯》的角度出發,要選擇一位明星進行合作,可選項是相當豐富的。事實上,電競類產品的傳統合作人選大多集中於職業選手、人氣主播、乃至泛娛樂領域中“路人緣”比較好的藝人,蔡徐坤這類爭議較大的流量明星,並非直覺上的“安全選項”。更何況,他此前幾乎沒有明確在電競或遊戲領域的相關合作履歷,玩家對此的接受度究竟如何,也沒有前車之鑑可供參考。總的來講,這樣的合作是存在風險的,是需要勇氣的。

不過就最終結果看,選擇蔡徐坤確實是個再正確不過的選擇。僅宣傳預熱階段,遊戲的熱度已經陡然上升,遊戲內“蔡徐坤”相關的ID 炒出一波高價,成分複雜的粉絲羣體紛紛湧入,遊戲內的競技氛圍空前高漲。

爲什麼蔡徐坤能產生如此強力的放大效應?背後顯然不僅僅是明星單方面的流量推動,歸根結底還是得回到遊戲本身與其產生的化學反應。

兩者的共同之處在於,《決勝巔峯》同樣專注於內容,習慣於用產品說話。舉例來說,遊戲內設計有27種英雄技能機制,不僅涵蓋常見的擊飛、沉默、減速等基本效果,還加入瞭如“變形”“神龜水流”“探照水晶”“靈力傾瀉”等創新系統,爲對局帶來更多新鮮感與戰術可能性。

且在世界職業賽場上,非全局BP模式下,66.4%的英雄都曾登場亮相——遠超行業平均水平的數據,也充分體現了遊戲在玩法層面的多樣性與平衡把控。

用戶體驗上,《決勝巔峯》也走在了品類前列。其首創的“敗方MVP不掉星”機制,有效減少了因個別隊友表現不佳導致的挫敗感,至今已被廣泛學習並效仿;“全球實時英雄排行榜”功能,讓玩家在同一榜單上與全球用戶一較高下;“一鍵高光時刻分享”與“抖音約玩”功能,則進一步打通了社交與內容創作場景。

體驗好了,遊戲自然能吸引到更多的玩家。

在海外,《決勝巔峯》已是迄今爲止全球最受歡迎的MOBA手遊之一,月活躍用戶突破1.1億,總註冊賬號數量超過15億,不僅在東南亞、中東、拉美地區建立起龐大的用戶市場,還在新加坡、土耳其等多個國家成爲名副其實的“國民遊戲”。

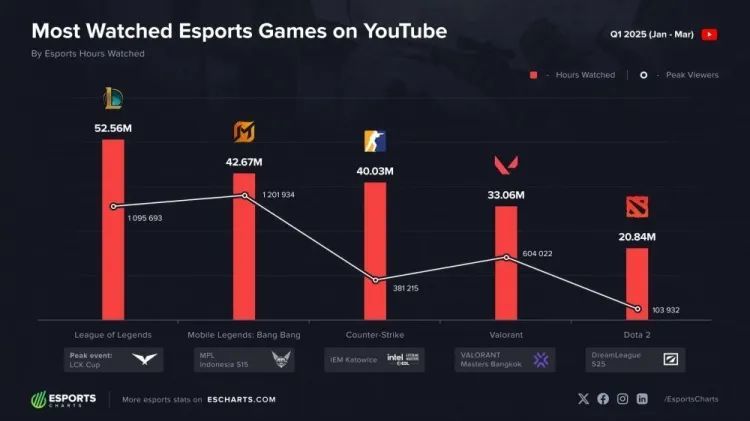

龐大的玩家基數又催生出高度專業、生態豐富的電競賽事體系。《決勝巔峯》如今已和全球200多支戰隊建立合作關係,培養職業電競選手超500名,平均每年在全世界各地主辦的賽事不低於600場。據Esports Charts統計,2025第一季度油管觀看時長TOP5的電競遊戲,《決勝巔峯》以4267萬小時的成績排名第二,高於《CS2》《無畏契約》《DOTA2》,僅次於《英雄聯盟》。

如此成績倒也佐證了,優質的內容在任何領域都具備強大的吸引力。並且,也只有專注內容,才能夠跑贏時間,在長線運營中打動更多的受衆。

從這個角度看,《決勝巔峯》和蔡徐坤的這次合作,或許也稱得上雙方的惺惺相惜了。

結語

所以說,若只是將這次聯動視爲一次單純的流量置換,無疑低估了其價值;它所產生的影響,也絕非短期內事件關注度激增那麼簡單。

對蔡徐坤個人而言,這次跨界合作是他難得的觸碰遊戲圈層的嘗試。他在自己尚未踏足的這個領域,確實擁有極高的認知度,但真要說玩家的認可,實際上是存疑的,相當一部玩家對其的印象可能至今仍停留於早期。俗話說“笑梗不笑人”,這固然使其免受部分流言的侵擾,但也導致他本人的成長和改變,並不太被玩梗者關心。

藉此契機,蔡徐坤或許能夠真正憑藉作品觸達更多受衆,稍微刷新普通玩家對其的刻板印象,也更清晰、坦誠地向大衆呈現出自己的轉型軌跡——不靠爭議生存,也不避諱爭議,用作品完成自我表達。

至於《決勝巔峯》,也不只是借蔡徐坤的流量迎來一波大熱,更重要的是通過他獨特的經歷和相關文化,迅速構建起大衆對遊戲的品牌認知。

兩者都有“在國內主流視野之外積蓄影響力,並試圖通過作品本身證明自我,贏得新一輪認同”的類似背景,有這樣的基礎,也使得此次合作明顯區別於老套的“明星+產品”捆綁,更像一場基於理念、共識達成的合作嘗試。

而以目前的活動效果來看,這次合作還多少反映出國內遊戲市場的進一步成熟。

你可以想象,要和蔡徐坤合作,隨便整點籃球之類的元素,更有流量的打法數不勝數,過去我們也已經見過太多類似這樣玩梗的營銷案例——但到最後,《決勝巔峯》還是選擇了最樸實的方式完成合作,並取得了不錯的數據成績與口碑。

這大概能夠體現,如今普遍經歷過大風大浪的玩家們,相比這樣那樣的噱頭,變得更爲在意遊戲究竟能爲自己帶來什麼。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[冬促好價第二彈]——繼續30款好價遊戲推薦!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/19/5fdefdd31dcd30c3e2f6fa016ab446d6.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)