第一次見到《中國式家長》的時候,我還是個懵懂的初中生,轉眼間,我已經工作了,卻纔終於有機會好好體驗到這遊戲。

它沒有那種複雜燒腦的任務,也沒有跌宕起伏的劇情,就一件核心的事:模擬一個孩子從出生到高考的成長曆程。

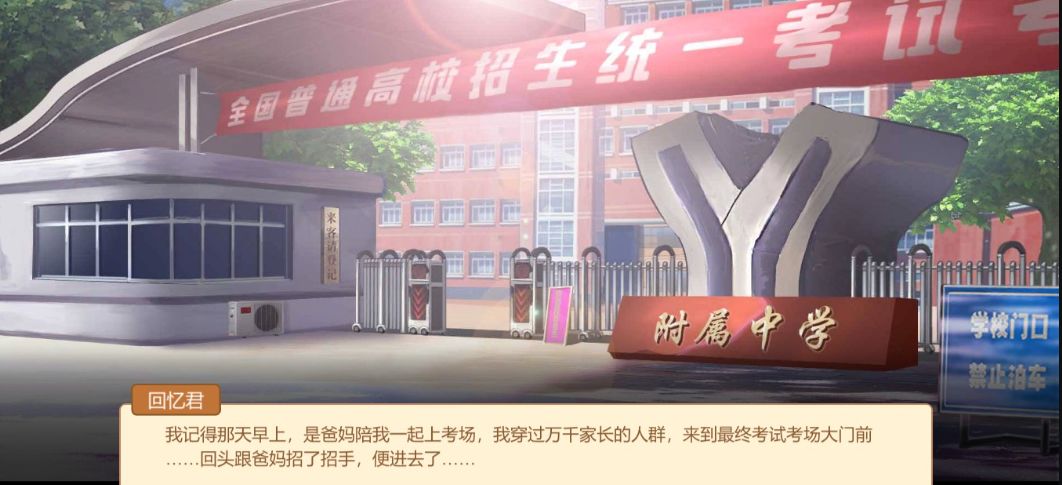

高考一結束,這一輪人生也就謝幕了,然後你的孩子會繼續新的人生,一個輪迴又一個輪迴。

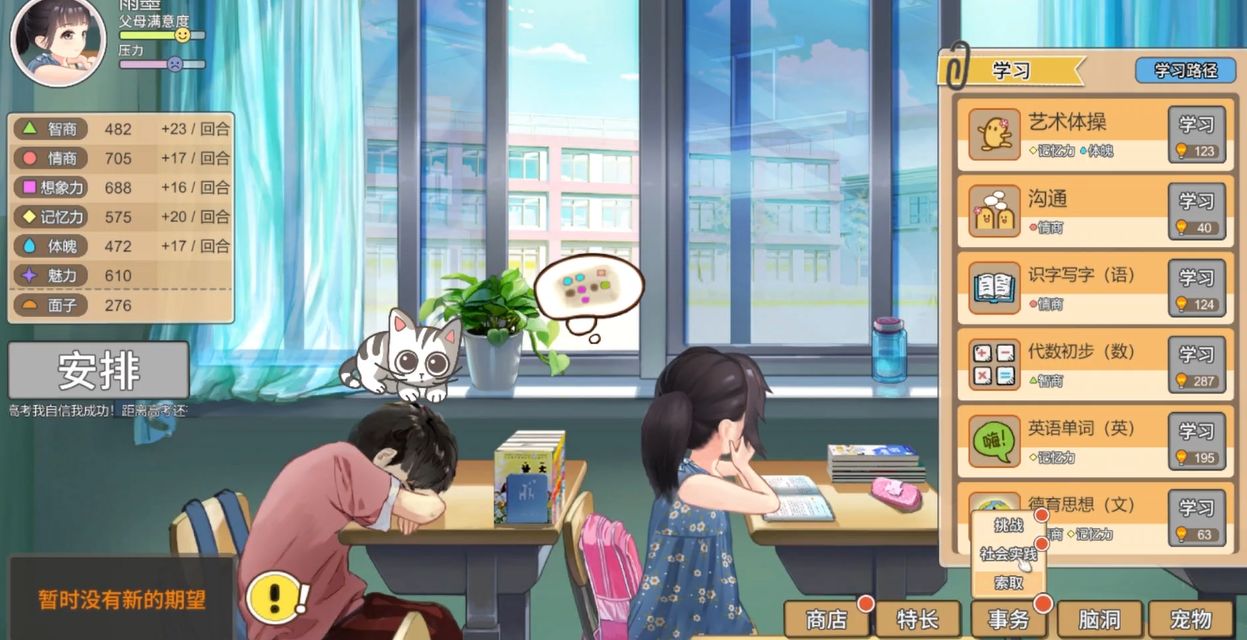

遊戲的核心玩法,就是模擬從出生到高考的48個回合,每個回合都代表一個成長階段。

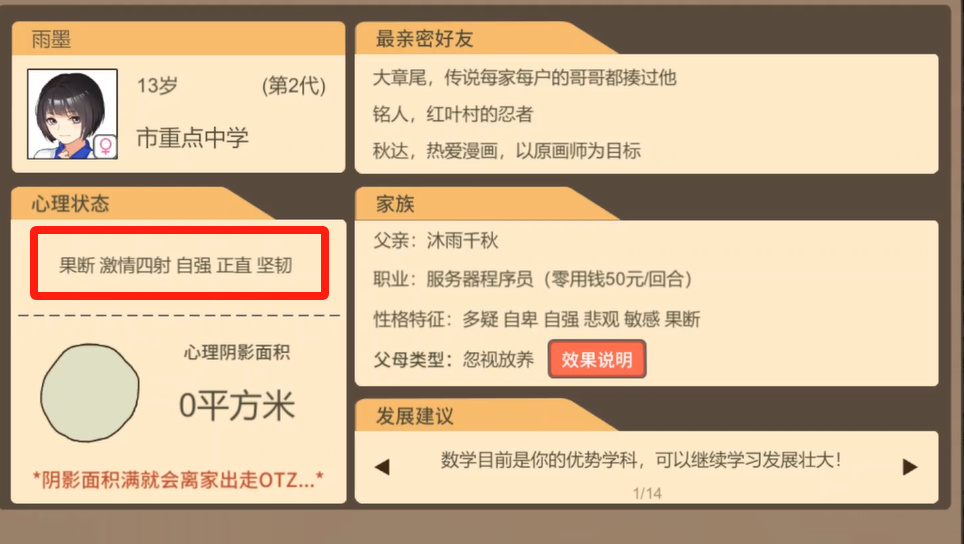

玩家需要給孩子安排學習和娛樂,這些選擇直接影響孩子的智商、情商、體魄、想象力、記憶力、魅力這六維屬性。

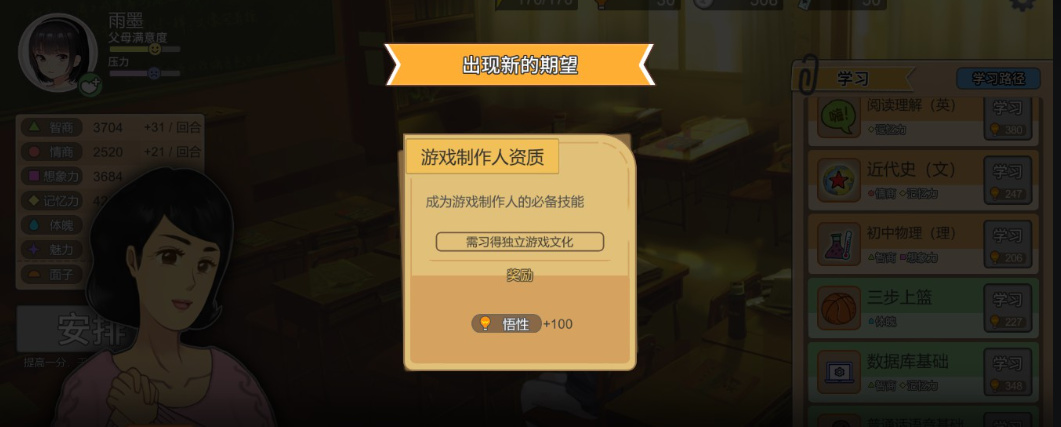

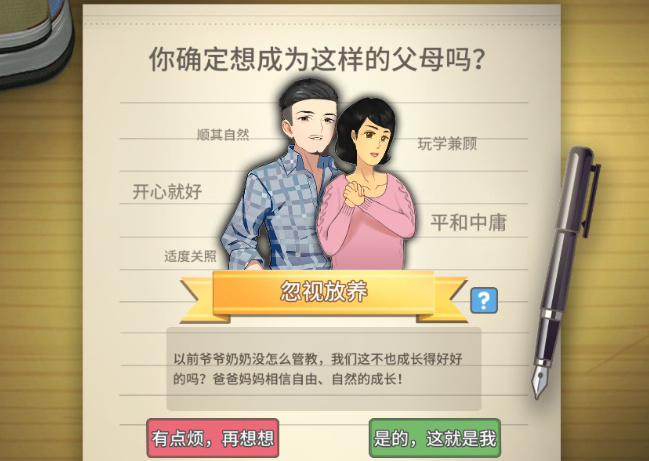

遊戲還加入了“自我心理壓力”和“父母滿意度”這兩個平衡機制,你得小心翼翼地在這兩者之間周旋,既不能讓孩子崩潰,也不能讓父母失望。遊戲裏的個性化培養系統,讓你能決定孩子的未來,特長決定職業結局。

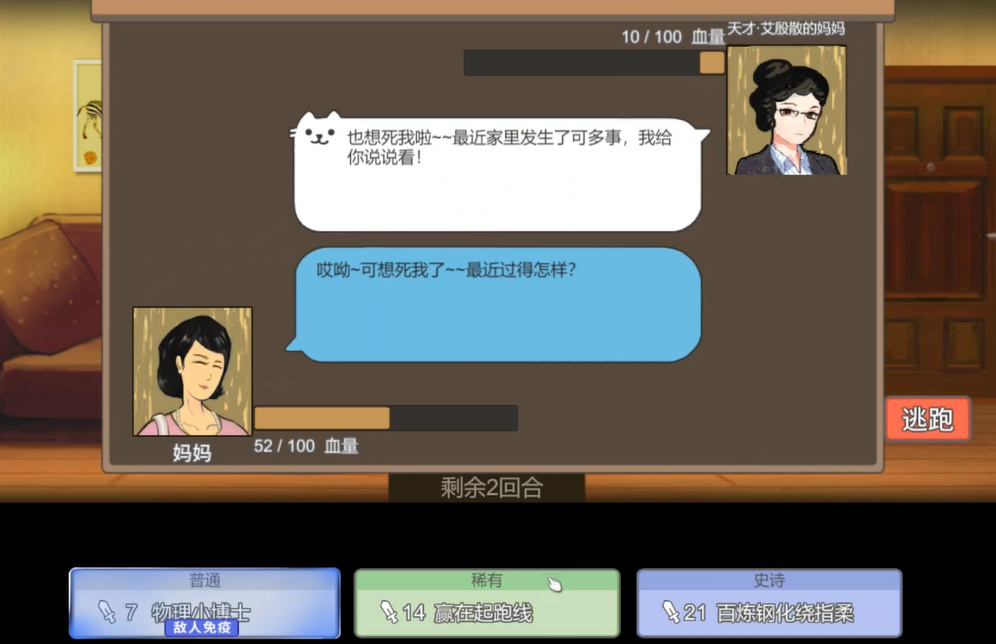

正如名字一樣,遊戲裏面“中國式”的真實橋段比比皆是:

小時候抓鬮,抓到鋼筆書本爸媽就樂開了花;過年收紅包,和親戚來回推讓那叫一個親切;學校老師也總愛念叨:“一個人耽誤一分鐘,就是耽誤全班一節課!”這種經典發言。

在遊玩過程中感觸較深的有以下幾點:

小時候學習特長的重要性。遊戲中有“特長”系統,花費時間在一門課程上,經過一定次數後便可獲得。比如連續安排幾回合電子琴的學習即可獲得對應特長,同時開啓鋼琴的學習路徑。

特長在剛開始玩時可能會覺得比較麻煩,畢竟在小升初,初升高的壓力下,學習任務尚且完不成,很難把時間連續花費在這些課外培養上去。

但如果你真的投入時間去學了,就會發現這些特長在整個成長過程中都超有用:在學會特長的當下,父母的“面子”就會明顯上升,在遊戲固定的選秀節目當中也可以獲得獎勵。

更重要的是,這些特長一般會降低情緒壓力,同時提升記憶力,情商等前期難以提升的屬性。

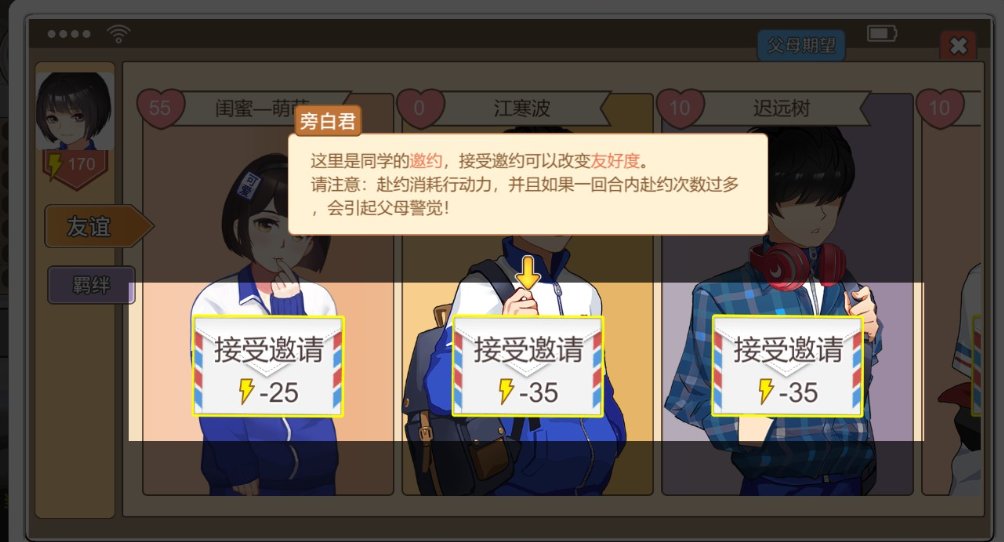

在步入中學後能和同學交朋友時,有足夠的特長,交到的朋友也更多。

甚至在工作後迫於家庭壓力相親時,如果有特長,能選擇的範圍也更大一些。

還有家庭階層的重要性。

第一次遊玩時,沒什麼經驗的玩家完全是隨機投胎,原生家庭普普通通,自己也沒什麼天賦。因此在重點小學報考前,家裏既沒有錢報私立學校,自己也沒那個成績去考好一些的學校,只能去公立的普通學校就讀。

由於物質條件也一般,所以在成長過程中也缺少零花錢,買不起娛樂項目(小說,零食等),導致需要更多時間去安排降低壓力的課程,學習也漸漸喫力起來。

各種因素疊加下來,最後就是普普通通地參加高考,普普通通地考上個大學。工作幾年後被家裏安排相親,不甘心去向老同學表白,結果因爲條件和性格沒亮點被拒,只能湊合結婚。

但到了第二週目,那可就完全不一樣了。

因爲你上過大學,你的孩子一出生就比你當年多出不少天賦點,家庭條件也更好,能提供的物質資源也更豐富。高知家庭的良好氛圍,讓孩子性格積極開朗、堅韌向上,人際關係也更好,學習成績更是不用說,可以用順風順水來形容。

製作人也坦白地說,這些機制都是他們“精挑細選出來,最具中國特色的玩法”,目的是“用略帶一些黑色幽默的形式去表達中國特色”。

像素質教育與應試教育的問題,人情世故與升學壓力,家庭期望與階層固化等比較嚴肅的問題,都在遊戲的包裝下巧妙地和現實對應了起來。

他還說,在研究中國家長教育現象時,感受到了“愛恨交織”的複雜情感。這種設計理念讓遊戲不僅僅是批判,更多的是一種理解和反思。

不過於我而言,玩完遊戲感受到的只有感慨。把自己代入到一週目的角色當中,就會發現自己活到現在失去了多少可能性:沒有學習任何特長,沒有培養任何愛好,沒有發展異性關係,就這樣懵懵懂懂到了工作的年紀,轉眼已是大人了。

時光一逝永不回,往事只能回味。

求點贊,求關注

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com