第一次见到《中国式家长》的时候,我还是个懵懂的初中生,转眼间,我已经工作了,却才终于有机会好好体验到这游戏。

它没有那种复杂烧脑的任务,也没有跌宕起伏的剧情,就一件核心的事:模拟一个孩子从出生到高考的成长历程。

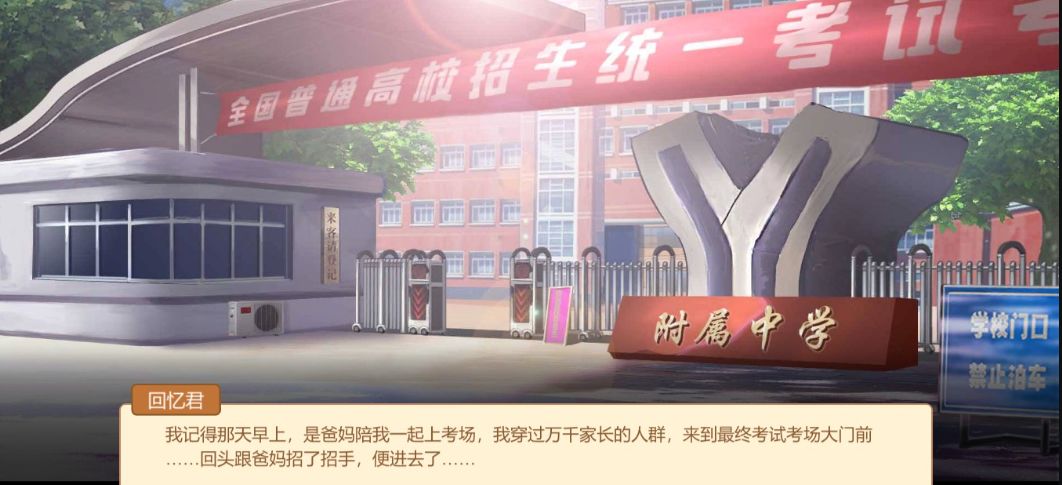

高考一结束,这一轮人生也就谢幕了,然后你的孩子会继续新的人生,一个轮回又一个轮回。

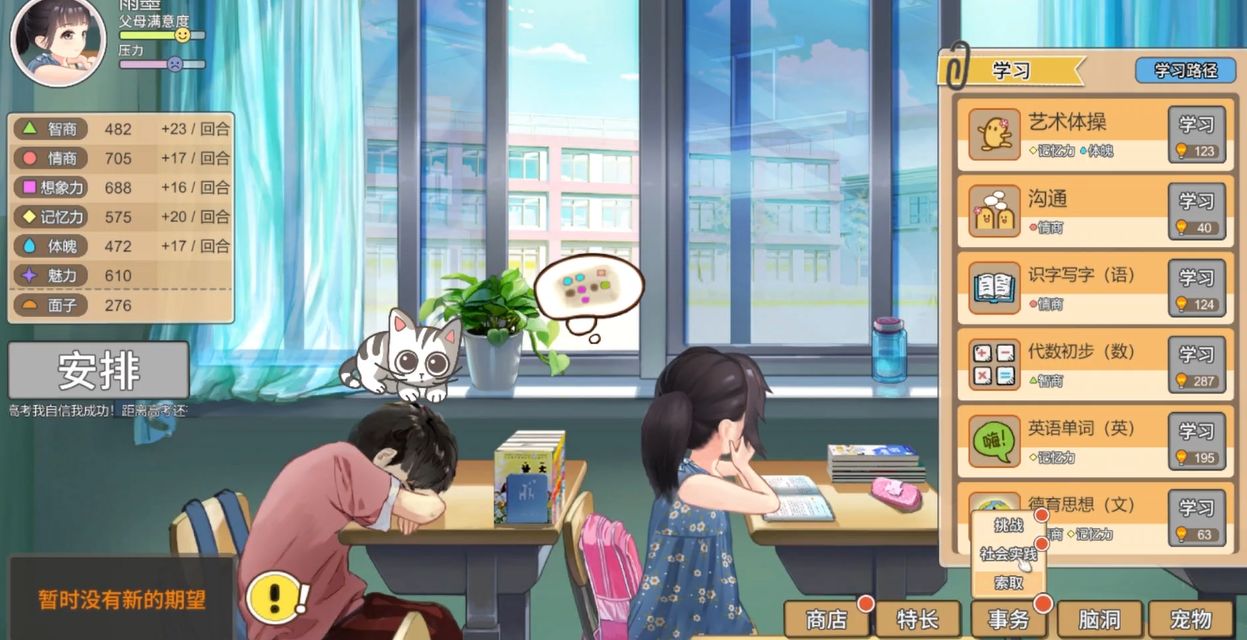

游戏的核心玩法,就是模拟从出生到高考的48个回合,每个回合都代表一个成长阶段。

玩家需要给孩子安排学习和娱乐,这些选择直接影响孩子的智商、情商、体魄、想象力、记忆力、魅力这六维属性。

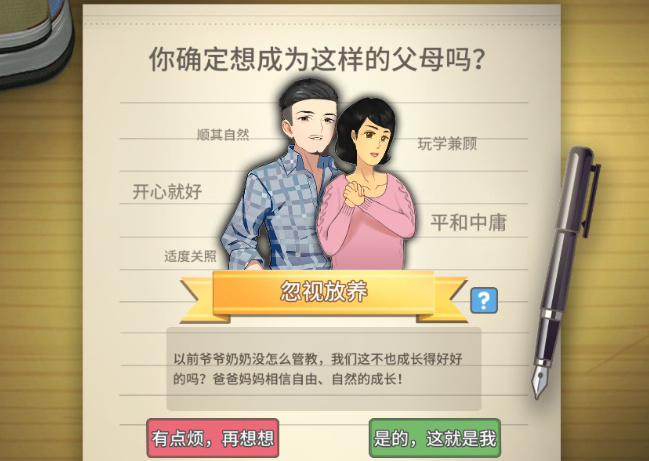

游戏还加入了“自我心理压力”和“父母满意度”这两个平衡机制,你得小心翼翼地在这两者之间周旋,既不能让孩子崩溃,也不能让父母失望。游戏里的个性化培养系统,让你能决定孩子的未来,特长决定职业结局。

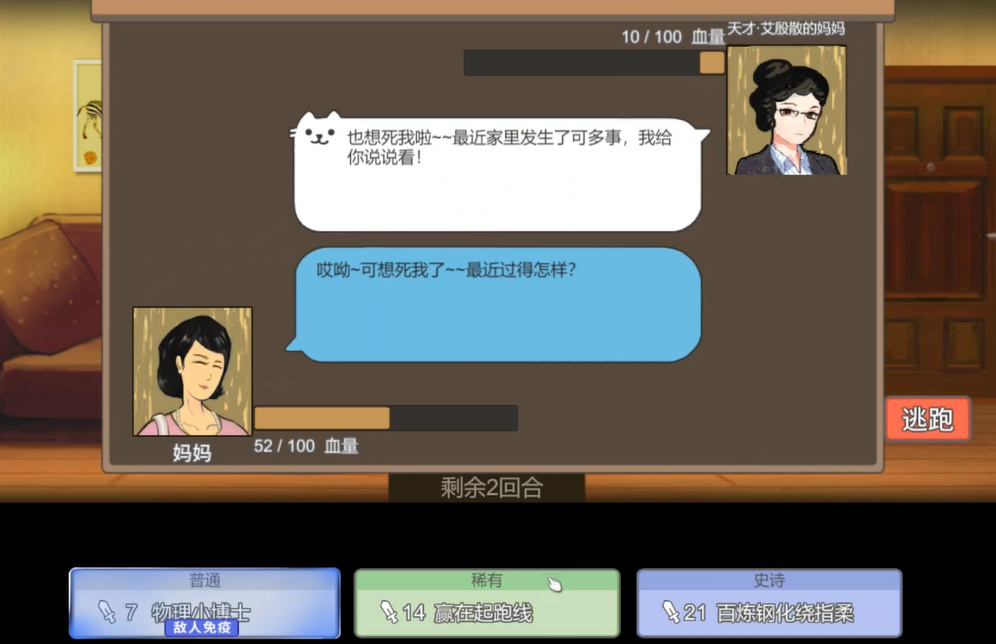

正如名字一样,游戏里面“中国式”的真实桥段比比皆是:

小时候抓阄,抓到钢笔书本爸妈就乐开了花;过年收红包,和亲戚来回推让那叫一个亲切;学校老师也总爱念叨:“一个人耽误一分钟,就是耽误全班一节课!”这种经典发言。

在游玩过程中感触较深的有以下几点:

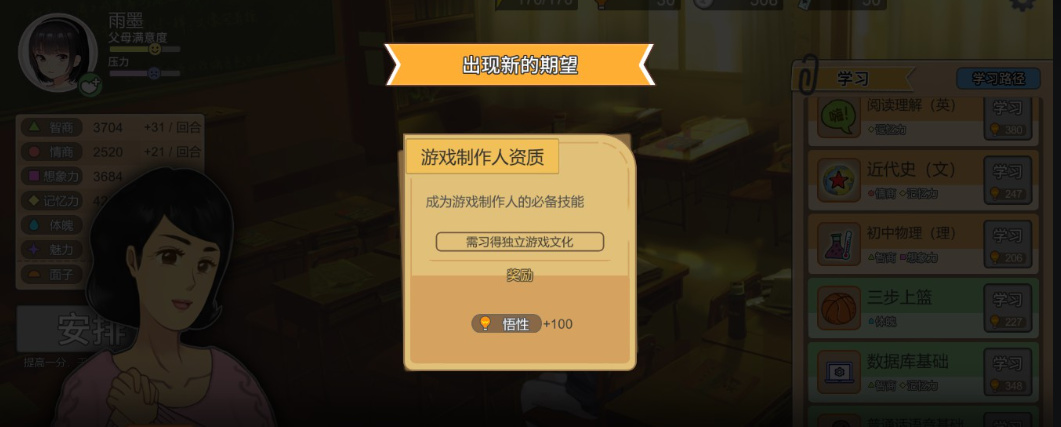

小时候学习特长的重要性。游戏中有“特长”系统,花费时间在一门课程上,经过一定次数后便可获得。比如连续安排几回合电子琴的学习即可获得对应特长,同时开启钢琴的学习路径。

特长在刚开始玩时可能会觉得比较麻烦,毕竟在小升初,初升高的压力下,学习任务尚且完不成,很难把时间连续花费在这些课外培养上去。

但如果你真的投入时间去学了,就会发现这些特长在整个成长过程中都超有用:在学会特长的当下,父母的“面子”就会明显上升,在游戏固定的选秀节目当中也可以获得奖励。

更重要的是,这些特长一般会降低情绪压力,同时提升记忆力,情商等前期难以提升的属性。

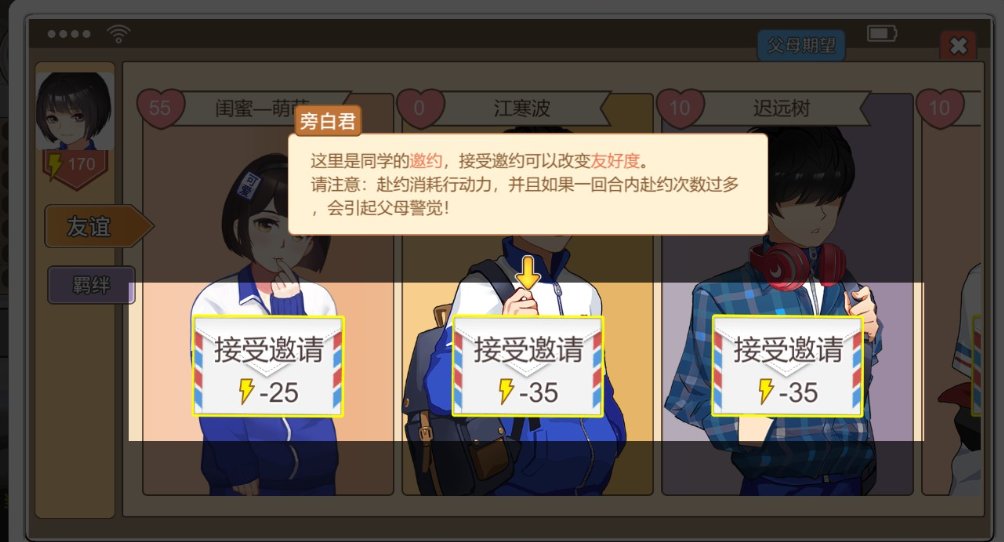

在步入中学后能和同学交朋友时,有足够的特长,交到的朋友也更多。

甚至在工作后迫于家庭压力相亲时,如果有特长,能选择的范围也更大一些。

还有家庭阶层的重要性。

第一次游玩时,没什么经验的玩家完全是随机投胎,原生家庭普普通通,自己也没什么天赋。因此在重点小学报考前,家里既没有钱报私立学校,自己也没那个成绩去考好一些的学校,只能去公立的普通学校就读。

由于物质条件也一般,所以在成长过程中也缺少零花钱,买不起娱乐项目(小说,零食等),导致需要更多时间去安排降低压力的课程,学习也渐渐吃力起来。

各种因素叠加下来,最后就是普普通通地参加高考,普普通通地考上个大学。工作几年后被家里安排相亲,不甘心去向老同学表白,结果因为条件和性格没亮点被拒,只能凑合结婚。

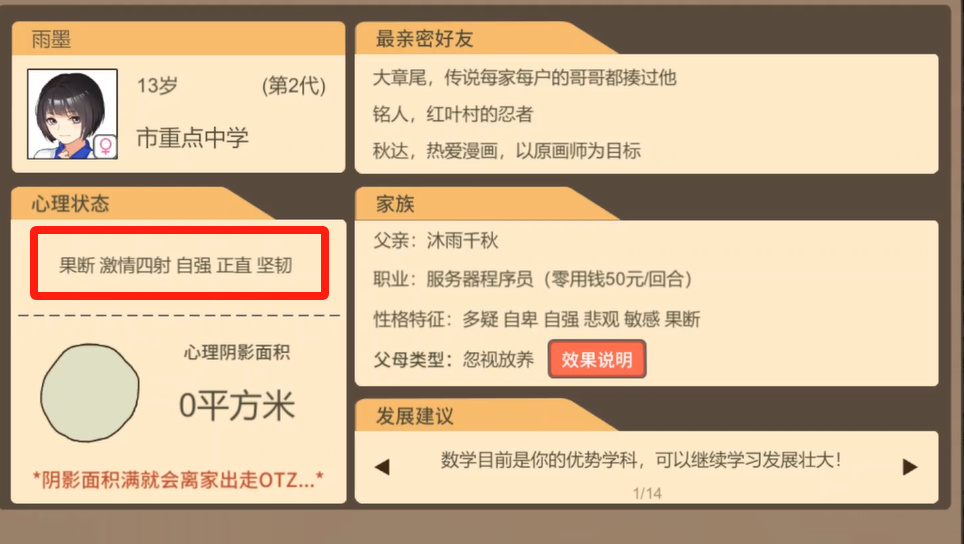

但到了第二周目,那可就完全不一样了。

因为你上过大学,你的孩子一出生就比你当年多出不少天赋点,家庭条件也更好,能提供的物质资源也更丰富。高知家庭的良好氛围,让孩子性格积极开朗、坚韧向上,人际关系也更好,学习成绩更是不用说,可以用顺风顺水来形容。

制作人也坦白地说,这些机制都是他们“精挑细选出来,最具中国特色的玩法”,目的是“用略带一些黑色幽默的形式去表达中国特色”。

像素质教育与应试教育的问题,人情世故与升学压力,家庭期望与阶层固化等比较严肃的问题,都在游戏的包装下巧妙地和现实对应了起来。

他还说,在研究中国家长教育现象时,感受到了“爱恨交织”的复杂情感。这种设计理念让游戏不仅仅是批判,更多的是一种理解和反思。

不过于我而言,玩完游戏感受到的只有感慨。把自己代入到一周目的角色当中,就会发现自己活到现在失去了多少可能性:没有学习任何特长,没有培养任何爱好,没有发展异性关系,就这样懵懵懂懂到了工作的年纪,转眼已是大人了。

时光一逝永不回,往事只能回味。

求点赞,求关注

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com