學習\工作回到家,我們筋疲力盡,只想癱在沙發上耍耍手機,腦子彷彿也在“偷懶”。但研究表明,即便我們看似放鬆,大腦的能量消耗依然驚人,幾乎和忙碌時相差無幾。

關於休息也花費能量

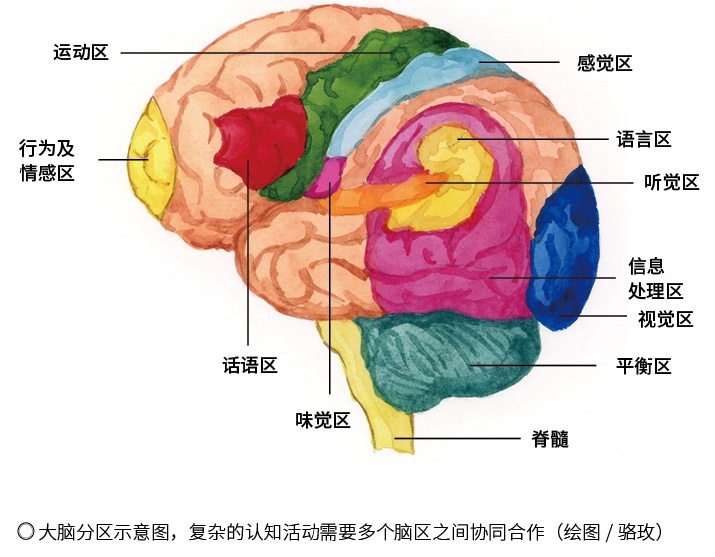

澳大利亞莫納什大學的神經科學家Sharna Jamadar和她的團隊,通過整合全球研究,探索了大腦認知的代謝成本。他們發現,專注完成目標任務時,大腦僅比休息時多消耗5%的能量。換句話說,無論是解數學題還是發呆,大腦的“油耗”差別不大。

哎嘿,就是躺

這聽起來有點反直覺。難道我們費盡心思解決問題時,大腦沒怎麼“加班”?

其實,大腦遠不止是個“思考機器”。它更像一位幕後總管,時刻調控身體的生理系統,維持體溫、血糖、心率等關鍵指標的穩定,確保我們活着。東北大學的神經科學家Jordan Theriault解釋說,大腦的能量主要花在管理身體和應對複雜環境上,而非單純的思考。“我們總覺得大腦是爲了思考而生,但它其實更忙於協調身體這部昂貴的機器。”他說。

關於大腦能量來源

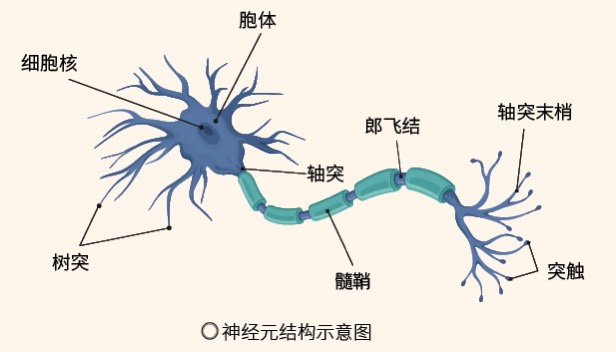

大腦的能量從何而來?答案是三磷酸腺苷(ATP),由葡萄糖和氧氣在細胞內合成。約400英里的毛細血管網絡穿梭於腦組織,將富含營養的血液送往神經元。ATP驅動神經元間的信號傳遞,維持細胞膜電位,確保神經元隨時待命。這部分“待機”消耗佔大腦能量預算的至少一半。Jamadar的團隊通過正電子發射斷層掃描和功能性磁共振成像,追蹤了大腦在活躍和休息狀態下的葡萄糖消耗和血流變化,發現即使在高強度的任務中,如研究陌生的公交時刻表,大腦也只多用了5%的能量。

來源:中學雲

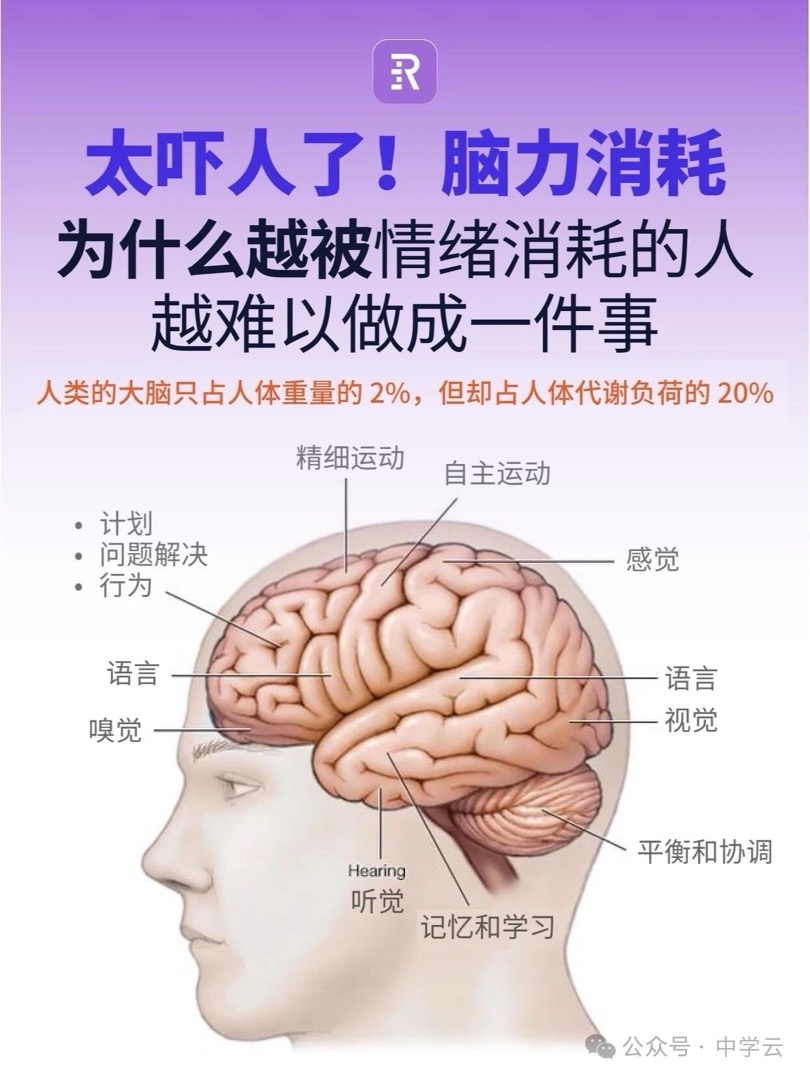

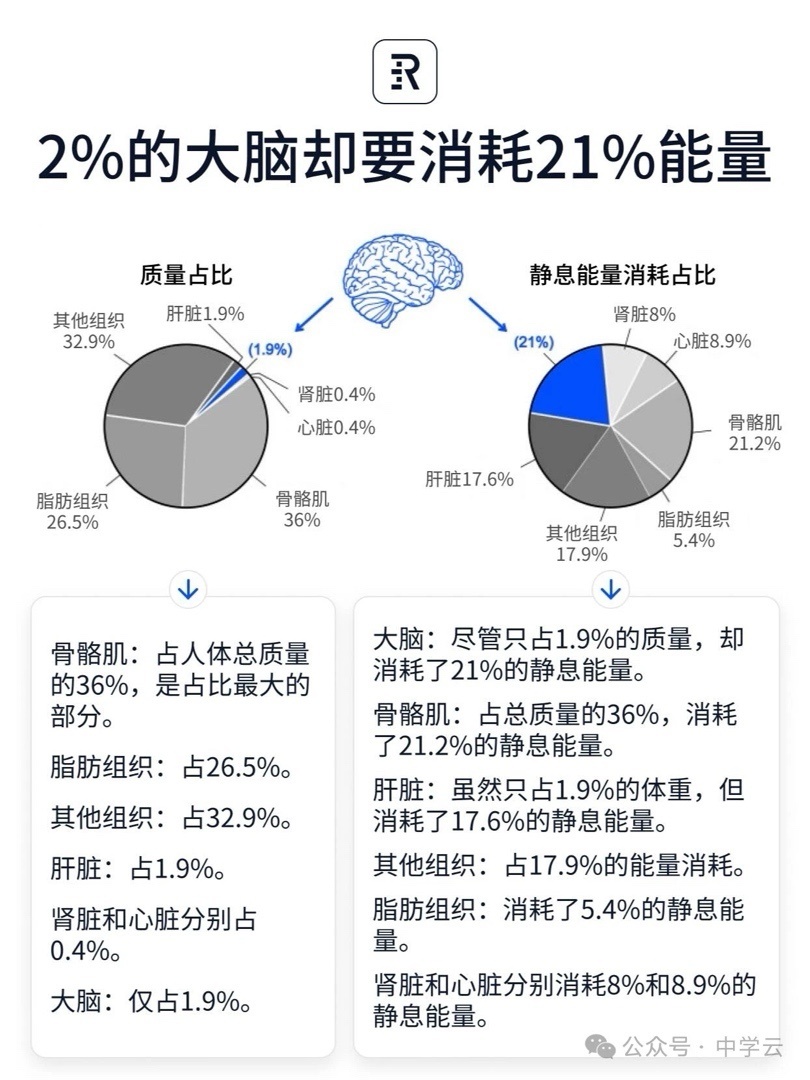

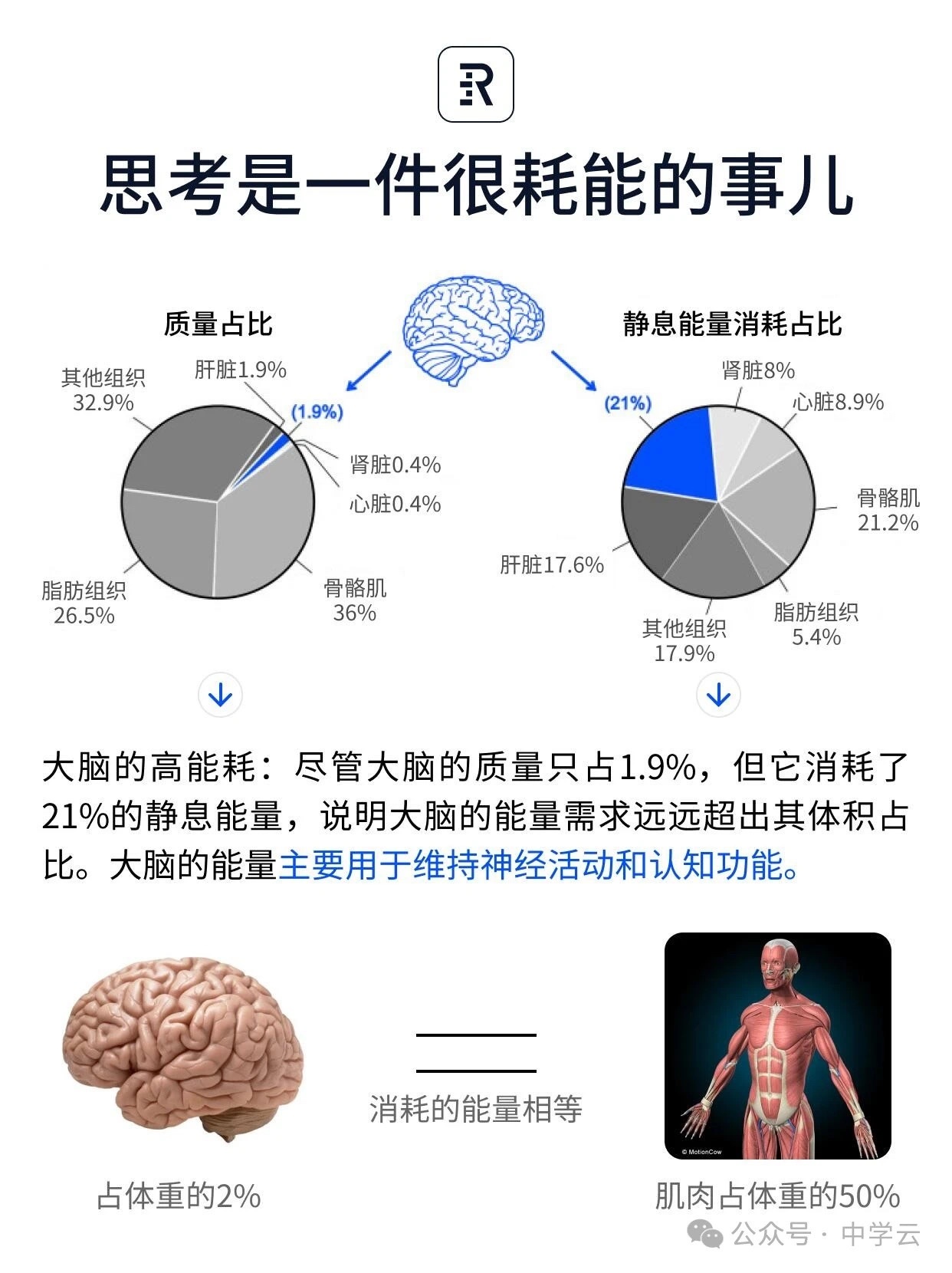

這5%看似微不足道,但在進化的大背景下卻意義重大。人類大腦僅佔體重的2%,卻吞噬了20%的身體能量,嬰兒時期甚至高達50%。在遠古時代,食物匱乏,這點額外的消耗可能關乎生死。威爾康奈爾醫學院的神經科學家Zahid Padamsey指出,疲憊感並非能量耗盡,而是進化讓我們學會“省着點用”。“我們的祖先生活在能量稀缺的環境中,大腦演化出高效的節能機制,”他說。比如,神經元理論上可每秒傳遞500次信號,但實際平均僅4次,遠低於最佳傳輸速率。這是爲了以最少的ATP傳遞最多信息——進化選擇了效率,而非速度。

關於大腦進行後臺運轉

大腦的後臺活動同樣令人驚歎。20世紀90年代中期,科學家們發現,即便在休息時,大腦也在忙碌。默認模式網絡在你發呆或胡思亂想時活躍,串聯起過去、現在和未來的片段,比如晚餐喫什麼或回憶上週的趣事。更深層次地,大腦預測環境變化,提前分配資源,確保身體穩定。Theriault認爲,這種預測機制讓大腦能高效應對需求,而非被動反應。

來源:中學雲

現代社會食物充足,但大腦仍保留着遠古的“吝嗇”本能。連續20天的專注任務,累積的5%額外消耗相當於一天的認知能量。所以一天學習/工作後,我們會覺得腦子“沒電了”。Padamsey的研究還揭示,大腦通過降低信號傳遞頻率和允許部分信號失敗,進一步節省能量。這種精妙的平衡,造就了人類大腦在有限資源下的非凡能力。

來源:中學雲

從專注到發呆,從預測到調控,大腦無時無刻不在高效運轉。它不僅是思考的舞臺,更是生命的總指揮,在進化約束下,以驚人的效率維繫着我們的存在。

所以,不要每次都花費太多思考在今天喫什麼上了,這樣你會能量消耗的更快!

來源:綜合相關研究文獻、中學雲、生活見聞等

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com