在我還在《終焉之莉莉:騎士寂夜》中“愉悅”受苦的時候,我已經開始在閒暇時候思考評測的標題,而思考的核心就是要不要將“史”這個精妙且傳神的文字放在標題之內——畢竟,出彩的遊戲劇情是“歷史”,美妙的視聽部分是“史詩”,而遊玩部分則是純粹的“史”……

話說回來,在我玩到《莉莉》之前,我其實很難想象寬鬆的機制設計與折磨的遊戲體驗會如此矛盾又融洽的存在於同一款遊戲身上——

一款美術表現出彩但角色與敵人毫無區分度的遊戲;

一款開局就給二段跳和存檔點傳送但跑圖依然折磨的遊戲;

一款普通範圍大空中攻擊自帶駐空但被飛行小怪反覆折磨的遊戲;

一款BOSS設計一板一眼但BOSS戰體驗折磨反覆的遊戲……

說實話,《莉莉》是我見過的遊戲開局能力給予最爲大方的類銀河城遊戲之一,但同時也是我玩過的遊玩體驗最糟糕的類銀遊戲之一,這種機制設計上的慷慨與實際體驗上的拉胯之間的落差必然存在其原因——而恕我直言,《莉莉》的美工表現、手感打磨、關卡設計與數值設計需要共同背下這一口大鍋。

把優點一次性說完

《莉莉》最明顯的優點、同樣也是其吸引我前來遊玩的優點,必然是其在視聽體驗上的突出表現。

《莉莉》在視覺體驗上的優秀主要體現在場景表現的精緻——《莉莉》的場景設計非常注重明與暗間的對比與變化,在同一場景區分出不同明暗的元素從而讓場景看起來具有比實際上更多的層次;再加上恰到好處的點綴特效與極爲精細的背景元素,《莉莉》的場景表現力在類銀這條賽道中可謂是獨樹一幟。

而《莉莉》的聽覺體驗則走的是細膩唯美的路子,遊戲的配樂以鋼琴樂爲主,少有宏大悲壯的曲目而大多是悲傷唯美的風格,不僅配樂本身的水準不俗,也很好切合了遊戲在劇情上的設定,表現出“孤身的女孩與不死的騎士共同行走在已經覆滅的國度”的悲涼與孤單感。哪怕是我這樣的俗人,在遊戲過程中也有不少次爲音樂所烘托的哀情而動容,可見遊戲的配樂確實是不同凡響。

與視聽表現相匹配的是遊戲較好的劇情表現,遊戲明面上的主線是讓我們扮演甦醒的女孩“莉莉”尋找並驅除毀滅古國的“污穢”的源頭,但實際上劇情更多圍繞着古國的人們爲了對抗污穢而奮鬥、最終徒勞而終的不甘悲歌,而我們會在地圖的探索過程中,通過擊敗BOSS與收集地圖文本逐漸瞭解到這些過去的故事。

整體來說,《莉莉》的故事表現還算不錯,雖然遊戲將敘事文本分散到地圖中供玩家收集的做法有點“魂”的感覺,但由於文本量較爲充足,玩家實際上可以比較容易的瞭解到故事的部分甚至全貌,因此體驗上並不謎語人;再加上視聽部分表現確實非常優秀,《莉莉》的故事也因此變得更加精彩、更加動人。

好話說到這裏,接下來全是吐槽了……

美術區分的消失

《莉莉》的美術表現我在前面着重誇過,爲什麼在這裏還好拿出來批判一番呢?因爲《莉莉》在美術表現上只追求整體的表現效果以及設定上的切合度,而幾乎忽略了遊玩時的實際體驗——簡單來說,就是戰鬥時角色與敵人在視覺上缺少區分度。

這裏先介紹一下《莉莉》較爲獨特的出招方式,莉莉攻擊時實際出手的並非莉莉,而是莉莉召喚的“替身使者”,在莉莉攻擊時這些替身使者會短暫在莉莉身後出現,隨後在這次攻擊完成後根據後續操作決定是繼續出招還是消失。

根據遊戲設定,這些替身使者的外貌一般由黑、灰白或相似的低飽和度色彩組成,而近身攻擊的招式特效則往往是紅色——非常符合邏輯,沒有問題。

好的,那讓我們看看敵人。由於遊戲設定,大部分敵人都由黑、灰白或其他類似的低飽和度色彩構成,而敵人攻擊的提示色彩是閃紅光……嗯?

而到了遊戲後期的“禁區”地圖,地圖內更是充斥着淡紅色的霧氣,而場景的整體色調也更偏向於深沉的暗紅色。

那我問你,我的替身使者和敵人都是低飽和度顏色,我的攻擊特效和敵人的攻擊提示都是紅色特效,我的遊戲場景是暗紅色打底,再加上隨處可見的粒子特效與地圖內堆怪的老毛病——戰鬥的時候替身使者與敵人亂作一團、戰鬥特效與攻擊提示亂作一團,而所有的這一切又和暗紅色的遊戲背景不分彼此,這麼玩下來不紅溫的玩家確實可以做佛祖了。

基礎機制的嘆息

《莉莉》的基礎機制爲人詬病不少,最煩人的無非就是倆——碰撞傷害和操作手感,我只能說它們實至名歸,在折磨人方面相比其他類似機制確實做出了自己的特色。

先拿碰撞傷害來說吧,和其他有碰撞傷害的類銀河城遊戲不同,《莉莉》似乎有意將碰撞傷害作爲敵人的主要輸出手段之一,其優先級甚至還在敵人的正常攻擊之上——《莉莉》的碰撞傷害不僅可以直接打斷角色當前的動作,其傷害數值也相當不俗,遊戲前期一次碰撞傷害幾乎扣去玩家三分之一的血量,完全不像是一個次要輸出手段該有的數值強度。

而從怪物AI的角度來看,一般有碰撞傷害的遊戲都會傾向於讓怪物主動調控自己與主角的距離,儘可能防止怪物在沒有預警的情況下主動與角色發生碰撞;而《莉莉》就很特別了,這裏面的怪物、尤其是飛行系的怪物在玩家靠近它們後甚至會主動朝玩家身上撞,且這種單純由移動形成的“撞擊”並不會有正常怪物發動攻擊前的攻擊提示存在——無論有意還是無意,《莉莉》中的碰撞傷害實際上成爲了一種更具有威脅性的攻擊形式,折磨一切沒有搞清楚狀況、盲目套用其他遊戲經驗的玩家。

怪物飛撲前的提示

至於另一個爲人所詬病之處“操作手感”,我個人感覺《莉莉》的操作手感不佳主要來自於預輸入機制表現的不理想,以及攀爬機制的“過度優化”。前者的話大致表現爲“發動攻擊時向反方向輕推搖桿,但在這次攻擊結束後不會自動變方向”,比較影響戰鬥時的操作;至於後者,《莉莉》給角色添加了一個非常強的平臺吸附與攀爬機制,只要你的角色達到了平臺的高度且搖桿方向正確,角色都會在靠近平臺後觸發一個自動的攀爬動作,而觸發動作的時候你是無法操作角色的——加上《莉莉》裏茫茫多的飛行怪物和遠程怪物,我只能說每一次攀爬都是一次冒險。

地圖探索的憂鬱

首先聲明的是,《莉莉》是非常少有的將幾乎全部的成長項全部放在地圖作爲收集要素的作品,也就是除去刷怪升級的基礎屬性成長外,生命值、回覆效應、技能與遺物的成長全部都放在了地圖之中,這使得《莉莉》在舔圖的收穫感上做的其實還算不錯,畢竟找到的東西大多都比較有用。

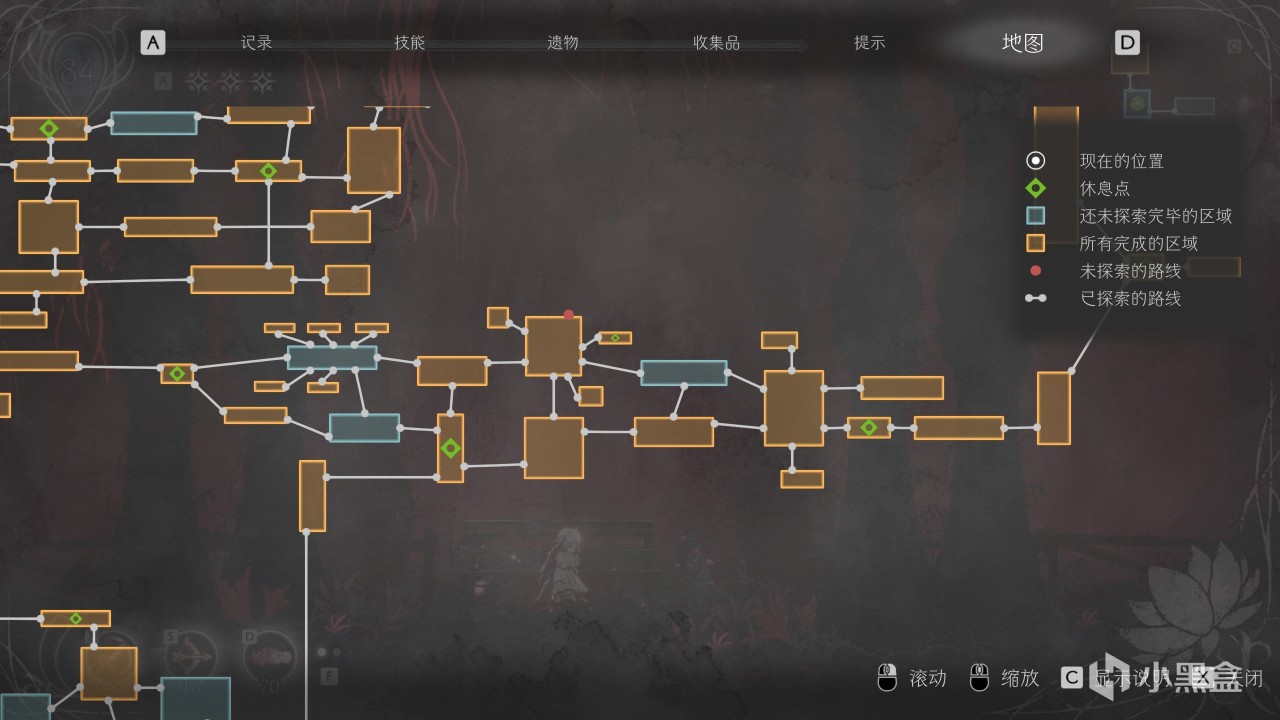

而限制本作跑圖爽感的最大因素就是本作的小地圖設計。本作的小地圖是典型的房間式小地圖,小地圖上不顯示具體的遊戲地形,而是將一塊區域記錄爲一個房間,並顯示不同房間之間的連接關係。

按道理來說,房間式小地圖並不少見,甚至《莉莉》還額外幫你把房間的收集完全與否標記了出來,你還可以看小地圖瞭解某個房間還有哪些未被發現的出口,這探索體驗應該不差纔對。但《莉莉》偏偏另闢蹊徑,用極大的房間面積與複雜且難以完全摸清的內部結構將單個房間變成了難以摸透的微型迷宮,從而讓小地圖幾乎失去了指引玩家查漏補缺的作用——非常可怕,兄弟。

而聚焦於“探索”本身,《莉莉》的許多迷惑設計也近乎是無理由地拉高了玩家探索的難度。例如地圖中的堆怪現象非常嚴重、滿是怪物的陷阱房哪怕是完成了清理,只要玩家坐火一次陷阱房就會恢復,玩家需要重新再打一次等等……在這些問題的困擾下,哪怕地圖中所藏的獎勵豐厚且誘人,玩家探索的興趣也會大打折扣。

BOSS

公允地說,《莉莉》的BOSS設計並不算難,大部分BOSS的招式數量並不算多且招式大多顯得一板一眼,一兩次試錯後就可以記下BOSS的所有招式及其應對方法。

但饒是如此,由於遊戲基礎機制的拉胯(碰撞傷害+操作手感,再加上一點點無敵時間和傷害判定的問題)以及腳填的傷害數值,BOSS戰的操作難度與操作容錯被人爲地往困難猛拽,連帶着整個BOSS戰的體驗也跌入谷底——這也是爲什麼雖然我卡《莉莉》BOSS的次數並不算多,但紅溫的次數卻一點也不比其他高難遊戲少的原因。

總結

劇情講述了一段歷史,美術與音樂承載了一部當代史詩,而其他部分都是史——沒有毛病。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com