文/童冠

IGN 10/10,Gamespot 10/10,兩家Metacritic權重最大的遊戲媒體,能讓他們同時給出滿分的遊戲不多,而獲得這樣的評價基本也就鎖定了勝局——而《死亡循環》似乎是個例外,不僅優勢加權下,MC和OC均分依舊不到90,在玩家社羣中反饋也不太好——截至現在Steam好評率爲77%多半好評,而這已經是遊戲首發的優化問題不再存在的情況了。

所以爲什麼?那幫專業編輯天龍人已經脫離“玩家”的身份太久了嗎?倒也不用那麼極端,但是毫無疑問的是,他們自恃一個有業界標準定義權的位置,會不自發地把一些“好玩與否”這樣遊戲本質以外的東西納入評分考量;《死亡循環》(Deathl∞p)如此,《死亡迴歸》(Returnal)如此,《死亡擱淺》(Death Stranding)亦如此——好嘛,這年頭不多少沾點低概念敘事和實驗性玩法,都不敢往自己遊戲名里加“死亡”兩個字了。

死亡如何循環

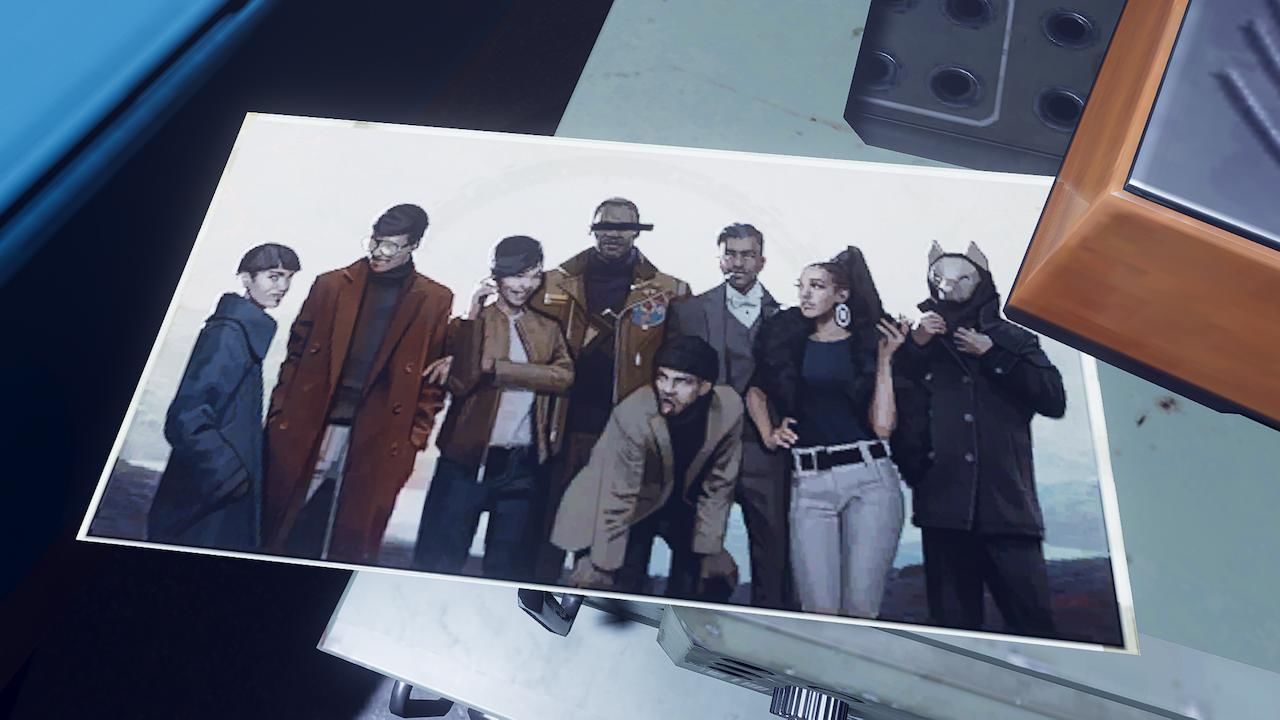

還是圍繞着遊戲聊,讓我們回到《死亡循環》吧——考慮到這是一款足夠老也足夠知名的作品,我儘量不在介紹上過多贅言——簡而言之,你,“柯爾特”,被困在了一個永恆島嶼的同一天之中,打破循環的唯一方法,是於在午夜前殺死八位持有“石板”的特殊目標。無論是你在流程中被殺死,還是任何一位目標在午夜前存活,都會讓時間的重置照常發生,你還是會發現自己在同一天清晨的荒涼灘塗上醒來,而每一個人都復活了——因爲這8(實際爲9)名所謂的“先知者”正是造成黑礁島時間迴環的核心原因。

而這個事件背後,又牽連着登島團體的思變和勾心鬥角,冷戰陰雲下國家精英集團孤注一擲的豪賭,以及足以讓星系陪葬的龐大時空能量。遊戲有着類似重啓後《殺手》系列的密集環境敘事,你可以花費一整個循環來只是偷聽之前錯過的幾句話,並逐漸發現這個世界的複雜層次和故事深度。

底頂設計和低概念敘事

時空穿梭和循環元素的作品早已氾濫成災,但本作這個敘事背景依舊可謂天馬行空,其通過強框架的架空設定,爲遊戲中的父女舞臺劇佈局;但顯然因爲遊戲的脈絡,還是太聚焦於主角父女的個人主義和人物弧轉變,所以這是一個「先有演員橋段,再去設定舞臺」的底頂設計。

且不同於表面所見,本作的內核體驗實際上非常地偏向低概念——低概念即“非類型”。好吧,這是一個很有趣的衝突,值得單獨展開講講:“高概念”這個詞彙本身,其實也因爲被濫用和誤傳而消解了原意,你可以把“高概念”理解爲“亞類型”:概念越高,越好概括,越容易一句話講清其核心pitch的構成——比如“忍者蝙蝠俠大戰大名小丑”就是個典型高概念作品。

而本作有着“必需一天殺死8名目標的時間循環”這樣一個抓眼鉤子,看似高概念,實際的執行卻更偏向低概念:敘事難以概括,層次極多,循環機制開放度有限,玩家只能在收集線索後探尋有限甚至唯一解。這在近幾年的業界中是個少數取向,而幸運的是,Arkane 在《死亡循環》中實現得不錯,所以也不難理解爲什麼專業編輯更青睞本作:作爲工作,他們在日常中喫到太多形色各異,但內核趨向類型片的大菜了,《死亡循環》這樣外殼包裝和核心體驗在類型化上錯位的巧思,的確會從單調中解救他們。

真正成功的3A Roguelike

玩法創新則是本作另一個重要特點。我不是說Roguelike FPS有多獨特,但是把一個完整體量(流程20h+)的一般意義3A遊戲完全通過Roguelike機制演繹表達,除了需要天才的設計,更需要的是魄力。不同於《Hades》,《Dead Cell》這些經典的III獨遊佳作背後,更加靈活和年輕的開發團隊,3A遊戲的製作遠要更管線化和產業化;而如何把當前觀念中,主要以戰鬥爽感和局外二者驅動的Roguelite框架,拆進Arkane所最擅長的沉浸敘事和線索整理的線性流程,則是更大的挑戰。

《死亡循環》的答卷是,把驅動從戰鬥轉嫁到線索解密上,讓玩家把收集線索這件事本身作爲前期那些“無功而返”的旅途的激勵;與此同時,通過自動化的信息歸類總結,以及儘可能少的重複流程來避免玩家對循環玩法感到倦怠。遊戲的QoL設計幾乎到了一個極端,如果你已經獲得了密碼,不必查詢密碼本,輸入界面就會直接顯示內容;同樣,如果你已經知道了目的地,遊戲也會一路用強指引,讓你可以在解密的間隙通過無腦跑圖,獲得喘息的節奏。

這讓一個涉及16種場景,8個不斷移動目標的龐大解密畫卷,拆分爲了每次嘗試都能獲得的切實進步,而你幾乎永遠不需要通過重複流程獲得已知的信息。無論失憶輪迴循環的概念有多俗套,把這樣一個近乎天馬行空的“解密驅動Roguelite”玩法設想,成功在一個大體量作品中落地驗證的《死亡循環》都可謂開創壯舉,所以也不奇怪爲什麼一些個人編輯會對其特別偏愛,給了這樣一個顯然不完美的作品滿分的評價。

所以我爲什麼寫這篇文章

作爲玩家,我絕對更應該關心遊戲本身的體驗,並關注其引導的斷層和不連續,離譜的中文字體選用(經典Doom猛男中字),潦草的結尾,缺乏大貫通地圖以及其他一切體感明顯的缺點——太多了朋友,太多了;如果我用扣分制給它打分,它大概拿不到8分。

但是如果你不只是玩家呢?這一切不令你驚歎嗎?我是個幾乎全職玩樂的純粹玩家,但這部作品的體驗,依舊令我感覺面見了全新的業界道標——即使它很可能是難以也沒必要複製的。我尚且還不是專業編輯,僅僅爲了寫這篇文章,找點方向,這已經足夠我對其在產業業界的獨特價值感到驚異。

所以我無疑能理解一部分的個人編輯,對,他們本應該發出玩家的聲音,爲潛在的受衆探明路徑。但除此之外也有另一些“如果我不做或許就沒人做”的事情,而他們希望這部分聲音也能在大衆傳媒領域流轉;所以結論是什麼呢?**** the media,對於任何你可能有興趣的遊戲,更少猶豫,更少盲從,大膽地投入時間自己體驗吧,除了自己的體驗,世間並無標準。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![爆料!!![亞馬遜會免]十二月第三週可領遊戲一覽!喜加四!](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/12/19/49411e142c35cc59781a1cc7f2f0a113.bmp?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)