——前言

去年接觸遊戲demo時,我就預感到製作組經費的不足,沒想到待《諜:驚蟄》發售,他們真寫了一篇工作室破產的文章。

我很難冷漠的向你闡述這款獨立遊戲在開發時所經歷的曲折,正如製作組文章提到的一樣,他們只不過遭遇了千千萬萬箇中國獨立開發者都會頭疼的那些難題,在畸形的市場下早已司空見慣。

但不常見的是,對於一款完成度如此之高的遊戲,即便工作室已經分崩離析,他們卻依然信誓旦旦的承諾《諜:驚蟄》的後續優化不會受到任何影響。

正是這一刻,我突然對遊戲來了興致。

——三個問題

這是一款首周折扣僅需28.8元的諜戰遊戲,距離上一款同類型的《隱形守護者》,已過去了整整六年。

六年,有太多難以置信的災難發生,足矣讓一個人對主旋律作品免疫,不再爲文娛產業的形式主義付出任何同情。

但《諜:驚蟄》是個例外,或者說在尚未發展成熟的遊戲產業身上,本就不存在完全被資本滲透的可能,更何況是這樣一個資金緊缺的製作組,要不是創作信念的理想支持,恐怕作品早已胎死腹中。

本作早之前就已經有了電視劇與小說兩個版本,於是在劇情上很難有什麼突破的空間,那些專爲政治鬥爭生成的戲碼,或是個人與主義之間的衝突,抑或是不能細想的身份詭異,都早已是諜戰題材玩爛的套路。

顯而易見,如果不能找出遊戲相較於其他媒介的優勢,原作稍顯過時的橋段與一些難以權衡的敏感話題,其實是創作的累贅。

比如其中來回顛倒的多線敘事,在缺乏成型的影像風格與鏡頭語言下,該如何在不影響邏輯與觀感的前提下展現給玩家?

比如衆多角色細水長流的感情戲,以及民族主義衝突的那些敏感橋段,又該如何精簡?

最關鍵的一點——在不同媒介懸殊巨大的經費差距下, 該如何超越小說與電視劇?

這三點處理不當,最好的結果是被冠以對原作不敬的帽子,而最壞的結果,是連出圈的勇氣都沒有,困於ip改編桎梏無人問津。

但《諜:驚蟄》,還真就完美應對了上述的所有問題,這使得工作室的破產更令人惋惜,縱觀遊戲市場我們總會不乏有一些精明能幹、想法新穎的獨遊廠商,只是獨立遊戲,本就不是經費不足的捷徑,他們凝結的心血與靈感,在某種意義上已經超越了3A。。

——媒介的重構

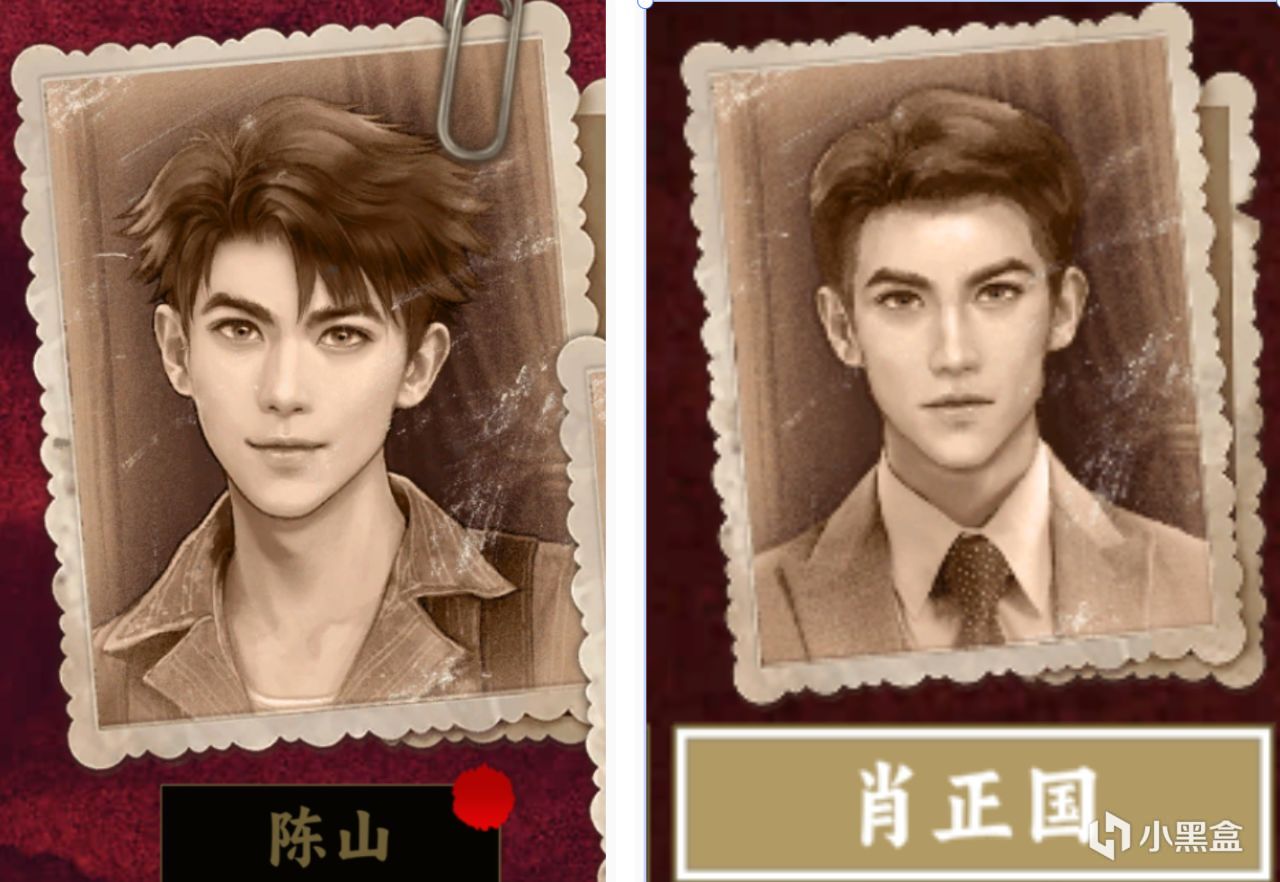

我尤爲喜歡遊戲中自成一體的ui與美術,無時無刻不在證明《諜:驚蟄》視覺資源的超常分配。

這並不屬於獨立遊戲的風範,但在demo版本玩家對美術過多的負面擔憂後,角色的表情動作都有了更具層次的展現。

哪怕是對話語境的微小區別,都能在角色或多或少的挑明、咂嘴、擠眉、褶皺中,直觀感受到文字的溫度與情緒。

不同鏡頭前,甚至能看到角色的半身與姿態,對於一款算是視覺小說的低成本遊戲而言,可謂是相當奢侈了。

包括諜戰題材中經常只有一面之緣的路人甲,都被畫好了完整的衣物與性情。

可能美術也沒有想到,製作組加班加點考察的歷史物料與服化道,竟全部由團隊中零散的那麼幾個畫工負責,而在影視劇裏這通常需要由不同的組員搭配分工,小說則只是寥寥幾筆。

令人意外的是,《諜:驚蟄》找到了呈現遊戲敘事最好的方式,儘管這需要大量的人力來彌補物力。

緊接着,工作室開始着手對媒介敘事進行改造,力圖要完全區別於影視與小說的體驗。

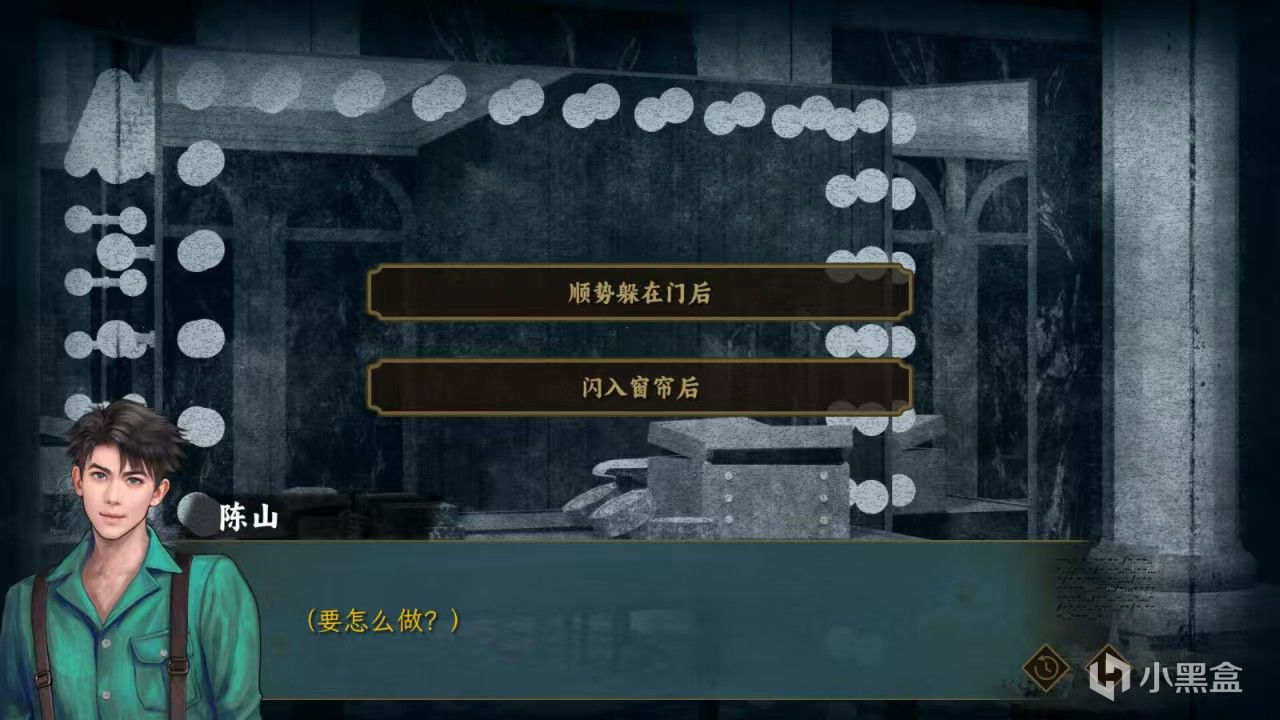

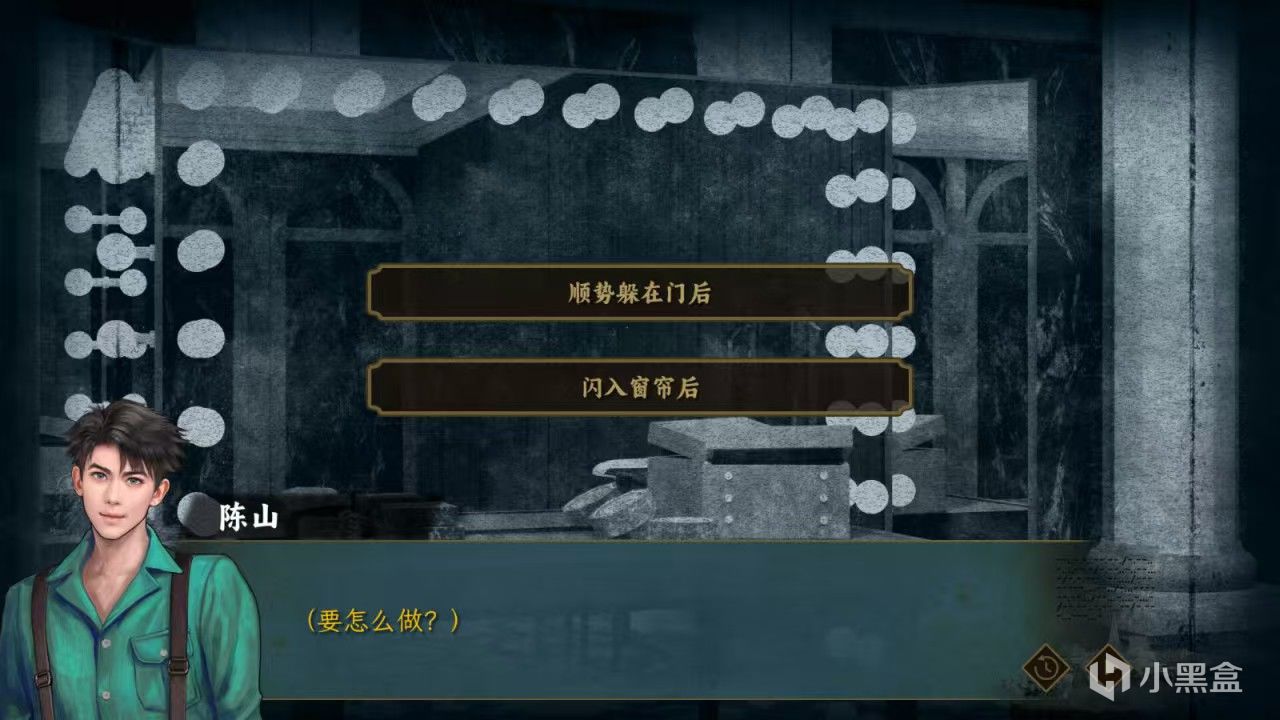

他們將小說的智鬥部分單獨提取,撰寫了多樣的選擇與可能,去衍生遊戲敘事交互的上限。

比如將偷取的文件復歸原位,系統會安排多個壓在文件上方的物品選項,考驗玩家的記憶力。

比如對話雙關的危險引導與威逼利誘的語言陷阱,要玩家自行判斷領導的政治意圖與立場。

又比如,在充分了解敵人的愛好、爲人處世、性格後去偵破敵人的弱點,選擇更合適的物品打心理戰術。

都是製作組在原版小說一系列明確的細節下所自行拓展的可能,務必要讓玩家有充實的代入感,對鋌而走險的臥底生活感同身受,從而一定程度上區別了傳統的視覺小說。

在遊玩過程中,我總會被懸而未決的氛圍弄得汗流浹背,也會在面對選擇時下意識地假設方案實行的結果,毫無疑問,諜戰思路的培養是循序漸進的。

但也正是過度遵循原版小說的發展方向,作者留下的解讀餘地越小,留給製作組創作的空間也就越貧乏。

於是遊戲後期體驗反倒更偏向於選擇導向敘事了,而前期那些出於細節考量的衆多結局,在情節佔有絕對霸權的前提下,也更像是對支線的矯枉過正。

與《隱形守護者》是同樣的路線,死亡的結果常見,影響最終結局的選擇佔比卻相對剋制。

不過好的一方面,製作組的創作力並未被情節徹底封鎖。

他們展現了完全不輸於原作的筆力,去補足玩家死亡後其餘角色視角下的結局,以及後續世界僅存的發展,被事無鉅細的總結,最終都會以新中國成立倒計時的破折號作爲收尾。

這使得犧牲不再拘束於概念——

歷史不會爲任何無名的墳塋悼念,它依舊會行駛在既定的軌跡裏,玩家的死重於泰山,卻也輕於鴻毛。

這大抵是遊戲超越小說影視劇的唯一可能,看似玩家操作的唯有一人,但在五十多個死亡結局的背後,只是革命先烈的家常便飯罷了。

遊戲,是在讓你用經歷,去驗證他們的永恆。

——歷史第四面牆

那麼,在影視風格里極爲突出的環境敘事,又該怎樣在遊戲的載體下還原呢?

總不能純靠文字生搬硬套吧。

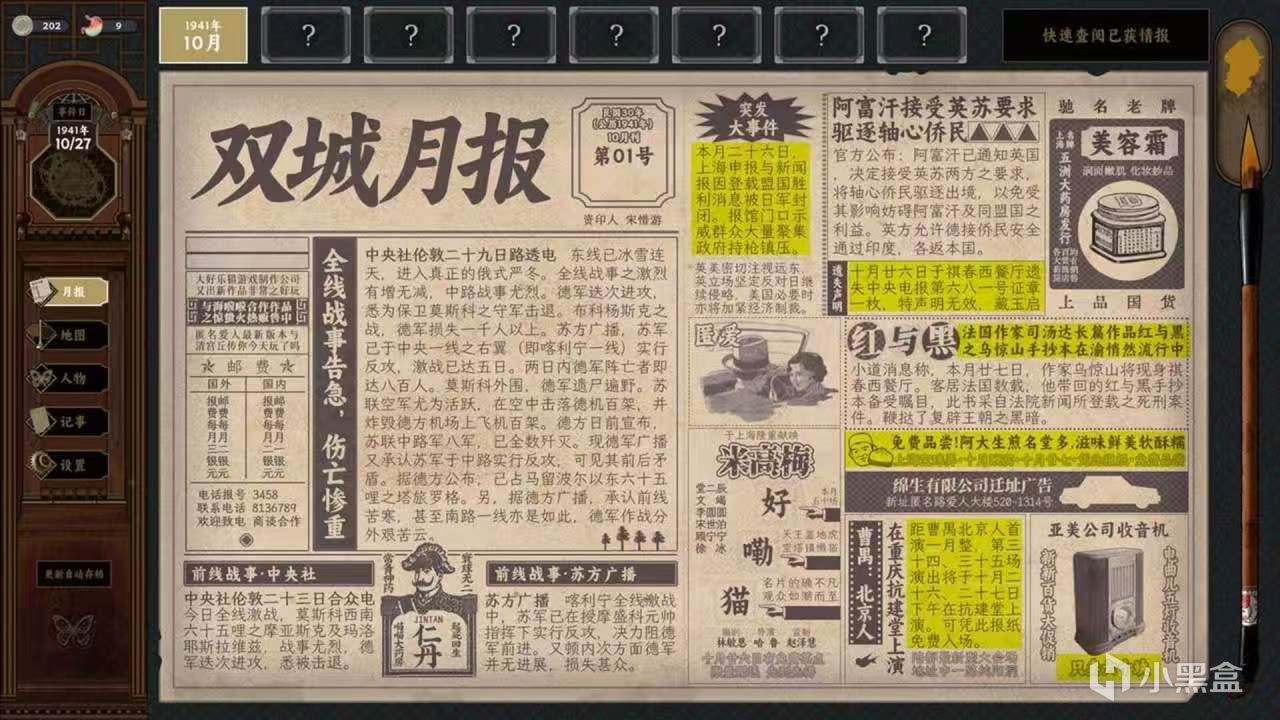

製作組憑藉多年觀看諜戰片的經驗,聯想到那個時代唯一可行、能將信息高度集中且強調自主探索的媒介——報紙

民國時期,報紙刊登的信息大多還是些政治要聞與前線戰事,商品廣告均勻地分佈在報紙兩側,奇聞異事的生存空間被各大事件積壓的僅剩分毫。

縱列與階梯式的文字排版、關鍵信息的加粗與滑稽的手繪廣告插圖,無不彰顯着古老技藝的油墨風味與遠古新聞學最純粹的初心,遠沒有像現在一樣譁衆取寵。

製作組深得歷史的教誨,在不同的劇情節點都插入了相應時間正在發生的事件,用於讓玩家理清歷史脈絡,使報紙成爲了集體記憶的線索。

通常我在網絡上看到《1942》、《八佰》等影像碎片的剪輯時並不會產生多大感觸,這離我已經是相當遙遠的一段歷史,幾乎只剩下對人物的崇拜,或是感嘆時代的無情。

但如果你讓我參與到歷史進程,親生從泛黃的報紙上讀到這類消息,情況則截然相反了。

僅僅只是幾段文字,就很有可能使一座城市發生巨大的人口遷移,僅僅只是感嘆號與問好的區別,就足矣讓密密麻麻的人羣傾斜出不同味道的眼淚。

這便是《諜:驚蟄》在遊戲中找到的優勢,一種將民族血液雕刻進遊戲的沉浸方式,一種通過玩家面對面瞭解他們早已熟知歷史事件的方式,一種不需要文字刻畫、演員表演、鏡頭髮力的方式。

——精簡敘事

上述的報紙,已經足矣證明製作組對生活細節極度敏銳,這給到了《諜:驚蟄》精簡敘事的可能。

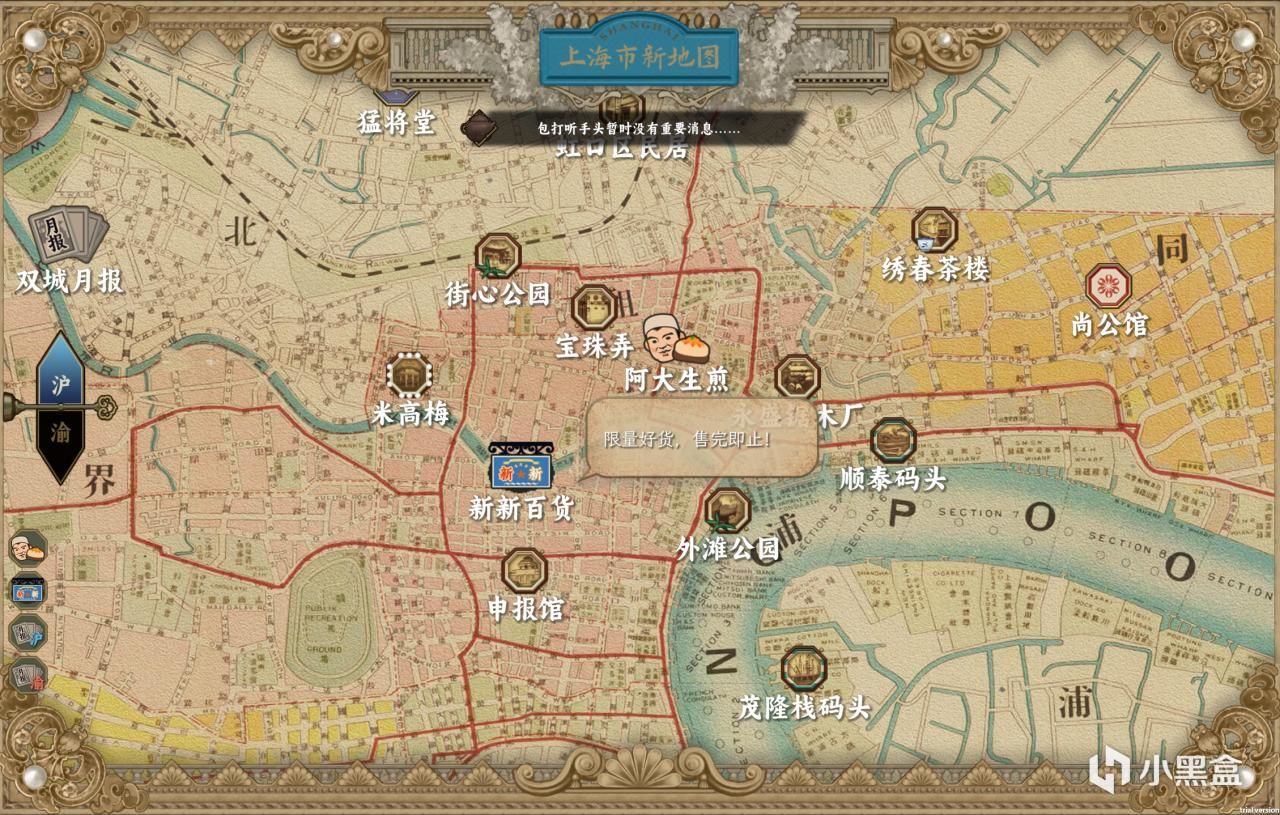

進入遊戲地圖的第一眼,我就好奇製作組該如何通過上海與重慶兩種完全不同的地圖串聯起角色關係。

最終體驗完畢後,我初步將其定義爲散落在真實地圖規格內的羣像敘事,不同建築地標派遣不同角色,不同角色又能討論不同故事,而不同地域,則決定故事的敘事主幹與基調,而後匯聚成一條主線,完成同一時間、不同地點與角色的視角收束。

讀完《諜:驚蟄》原著會發現小說太短,感情鋪墊明顯不夠,觀看電視劇則會因無意義的內容注水昏昏欲睡,有過度炒cp的嫌疑。

但本作卻卡在一個剛剛好的地步,這也是爲什麼製作組足足製作了五年,使一款28.8元的作品,擁有二十小時左右的一週目時長。

他們手動爲劇情去除了多餘的線條與脈絡,投入了更多的細節與羣像視角,使諜戰格局能夠更多元的呈現,角色關係與行爲也更爲自然。

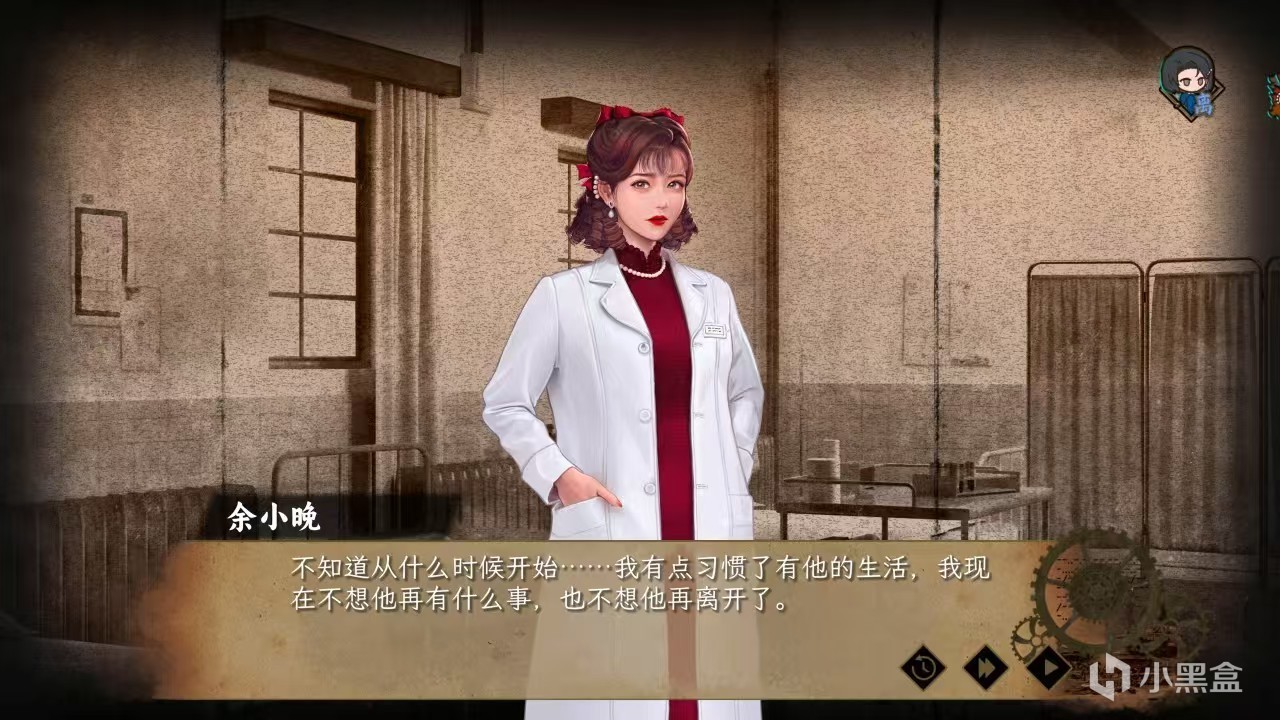

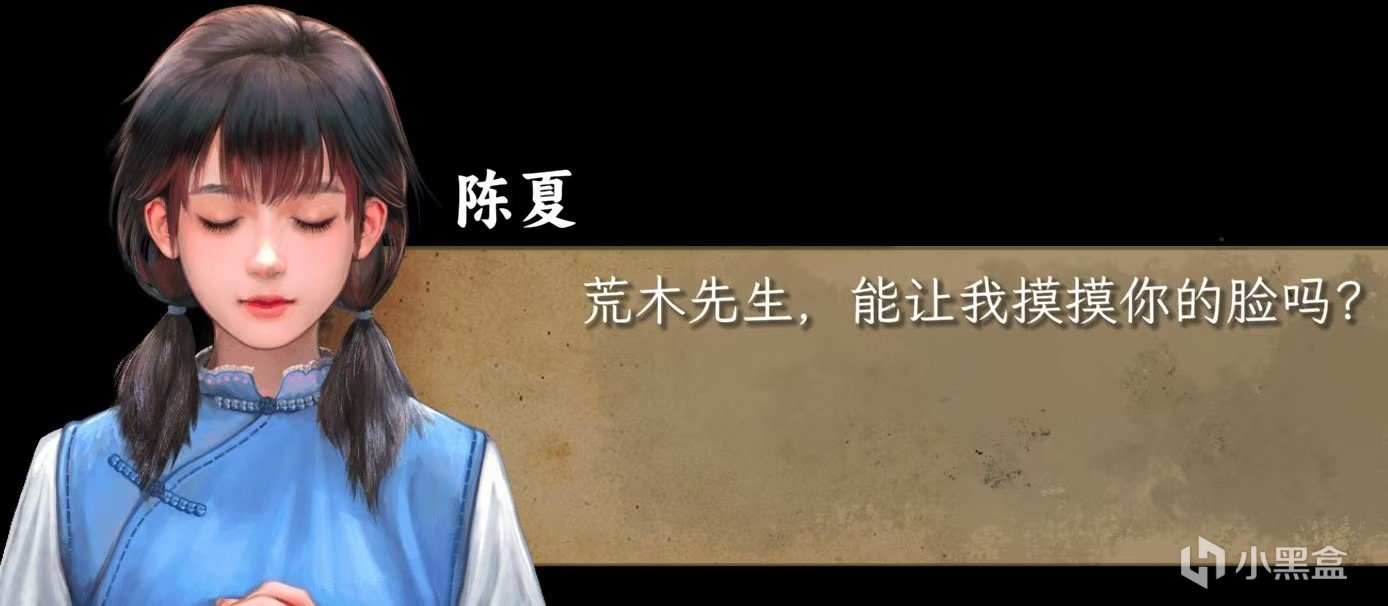

其中妹妹陳夏的感情戲在電視劇中,由於過度敏感而慘遭刪減,使這個角色的定位不明不白。

遊戲的表現手法則要成熟的多,既沒有越過底線,也沒有放棄塑造,轉而讓這名角色的情感有了更多可解讀的空間。

你可以理解爲愛情,也可以理解爲洗腦,在我體驗的心得裏,多數角色的感情都源於一種脫離歷史氛圍的純粹,只不過無論玩家與角色的好感度如何,都必然不存在兩全其美的結局,

這時就需要玩家去斟酌,不分對錯,不圖生死,只有信念與理想。

那個春天,晴天霹靂,聲音比往常空曠,直到嗆鼻的氧化味傳來,我才意識到這陣驚雷,是革命。

《諜:驚蟄》終究不是一款養成攻略遊戲。

——走出遊戲

《諜:驚蟄》固然存在諸多侷限,這是經費與原著束縛的必然結果。

但我依然認爲,在諜戰題材如此稀缺的當下,在極意心浮氣躁的如今,有這麼一部紅色作品能讓人回想起站在紅旗下莊嚴宣誓的時光,是一種幸運。

即便出於藝術媒體的視角,工作室的目的也更爲純粹。

他們只是爲一個劇本感動,至於它能帶來多少利益,總歸是比不上羣星雲集的劇集。

當一切不假思索的懷疑都逐漸消散後,唯有熱愛矢志不搖。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com