槍械,FPS遊戲永遠的主角。從凡爾登高地到硫磺島灘頭、從蓮花古城到炙熱沙城、從諸王峽谷到國王大道,縱使遊戲變化,角色改變,不變的永遠只有玩家手中的各式槍械。

而進入桌遊的世界,我們會看到:無論是在2K時代勉強求生的戰壕十字軍還是在42K日漸復興的人類帝國。槍械無論在未來和過去盡皆成爲了人們手中抗擊惡魔的有效武器(當然40K還得打獸人、太君、泰倫和一堆異族)。

左:戰壕十字軍,右:戰錘40K

內容來源於評論區給我的一個啓發。我當時看了這評論其實心裏沒尋思關於蟲族的任何事,而是思考起來了我能不能寫槍械作爲彈弓的發展史呢?這個想法實在是太TM天才了!所以我就寫了這期。本人實名制感謝這位盒友,廢話不說,直接上菜。

本期節目靈感來源

引言

槍械,作爲一個彈弓的發展史,本質上是一部人類如何更高效地將能量轉化爲彈丸動能的技術演進史。這期節目我們將從能量轉化方式、投射機構設計、彈丸優化三個核心維度進行深入剖析,每個階段的前進都伴隨着材料學、化學和物理學的突破。

武器的進步,往往伴隨着人類技術力立體式的進步。每一次技術爆炸的結果都會或多或少地體現到武器之上。

準備好,我是這次時間旅行的船長:怨恨鎖鏈,我專門借了大愛仙尊的萬年鬥飛車,我們將進入時光長河從頭觀察槍械的進化史,那麼,第一站:向着史前時代出發!

前火藥時代

長矛與投矛器

長矛的確切發明時間,已經無從考證了。其最原始的形態是用來狩獵的前端修尖的直木杆,當時的人類甚至都不知道給沒給自己身上那身毛褪下來,哪位毛少腦袋大的大神能尋思出來拿個火堆烤烤給長矛尖加個硬度那放現在都算是頂級兵工工程師了(不知道打火技術和長矛哪個先出來)。畢竟在別人都想着怎麼找一根更直的棍子時,你能想到另一條加強武器的路,對當時的人類來講已經不亞於一次認知革命了。

用火碳化加強硬度的長矛

德國舒寧根(Schöningen)遺址出土的遺蹟表明,人類在40-50萬年前就已經掌握了長矛的製作和使用方法。

到了舊石器時代,長矛發生了進化,複合長矛開始產生。混合了鋒利石片或骨片的長矛具有了雙重功用,大部分爲狩獵工具。在當時長矛不僅是一種最常用的生產工具,而且還是一種最常用的格鬥兵器。其屬性主要依據其用途而定。當將採集狩獵的生產工具用於同人類的搏殺時,長矛就變成了人類最早的兵器之一了。

長矛,下面的是原始投矛器

那長矛和槍有什麼關係呢?這得從第一個把長矛往外甩的天才小瘦猴子講起了。當一個小瘦猴子發現把長矛扔出去一樣可以造成殺傷以後,一道新的道路,“啪嘰”就那麼甩在他臉上了,OK那麼他就得尋思怎麼能把手裏的長矛扔的更遠更準了。最後,投矛器就這麼來了,人類迎來了第一批遠程武器:長矛/長矛+投矛器。

從某種意義上講:槍械的雛形,在投矛器出現的那一刻便出現了,投矛器爲槍械,長矛爲彈。

後續,長矛又經過了矛頭、矛身的各方位立體強化,在人類的歷史上出場頻繁,直至今天,西雙版納的部分傣族獵人還會使用竹矛狩獵。這裏因爲是介紹槍的文章,我就不多講了。

長矛與投矛器對後世的啓發

增強初速度:投矛器通過槓桿給予了長矛在原始時代超高的初速度。人類在投矛器這裏點開了加強投射物初速度這條大科技樹,未來,人類一直走在加強初速度這條路上,又點出了弓弩、槍械等高級科技。

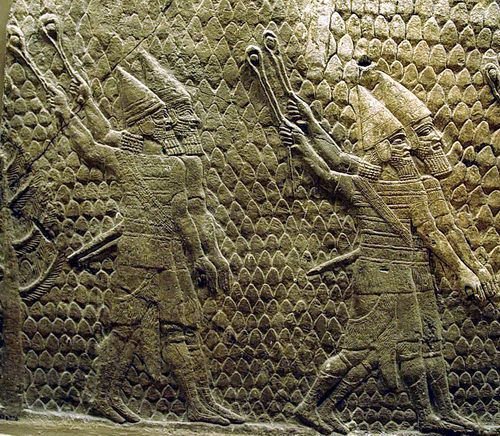

投矛器發力細節,比較明顯的槓桿原理

儲能結構:部分投矛器(如帶有彈性的木質或骨制結構)在投射時產生輕微彎曲,可以儲存彈性勢能,儲能結構便是點開弓弩製造技術的先決科技基石。我這裏給大家看一個貝爺早期視頻的GIF,相信大家一看便能理解什麼是我說的儲能結構了。

大家一看就懂

直線行進:使用投矛器發射長矛時,矛尾會卡在投矛器的鉤槽中,形成臨時剛性連接(類似“軌道發射”),確保推力方向與矛杆軸線完全一致。

GIF萬歲!

後世槍械的槍管,其內壁約束與投矛器擁有着相同的效能,其會強制彈體沿直線加速,減少橫向偏移,是對投矛器直線行進的超級加強版本。

上爲膛線出現後子彈出膛,下爲直管火槍子彈出膛

投石索

這位更是老資歷,早在新石器時代(約公元前1萬年)就已出現,成爲了人類第二批的遠程武器之一。

投石索的製作十分簡單,其由彈囊和兩根長短相近的繩索構成,使用時只需要旋轉,利用離心力使石塊獲得高速度拋射出去即可。熟練的使用者甚至可以將石塊拋射出100米開外。在人類剛剛邁入新石器時代的那個時候,這樣武器的出現等於是直接掀桌打敵人臉的創造性進步。

原始投石索1

不理解?想象一下,你和你的野人兄弟雄心壯志拿着長矛要去打隔壁部落,結果被對面用投石索扔的石頭暴雨打的魂飛魄散,你的野人兄弟甚至頭蓋骨都被這石頭砸穿殞命當場,現在你能理解這種武器在當時有多暴力了吧?

通過對離心力和槓桿原理的合理應用,使得原始投石索能將人力高效轉化爲投射動能,成爲冷兵器時代的“遠程武器”之一。所以說發明投石索的那個人真的是天才。

浮雕上的亞述投石手

哦對了哦對了,我們的帶偶像丁真在宣傳片中也選擇攜帶投石索出場,丁真嚴選你值得擁有。

經典丁真

投石索對後世的啓發

爆發釋放:投石索的工作機制是手臂擺動積蓄動能,瞬間釋放至石塊(類似“勢能→動能”轉換)。在後世,還會有投石車和弩炮等武器,將人的旋轉發力改爲扭力彈簧驅動,成爲了“機械化投石索”。在火藥發明後更是會實現火藥通過燃氣瞬間膨脹推出彈頭的頂級科技。

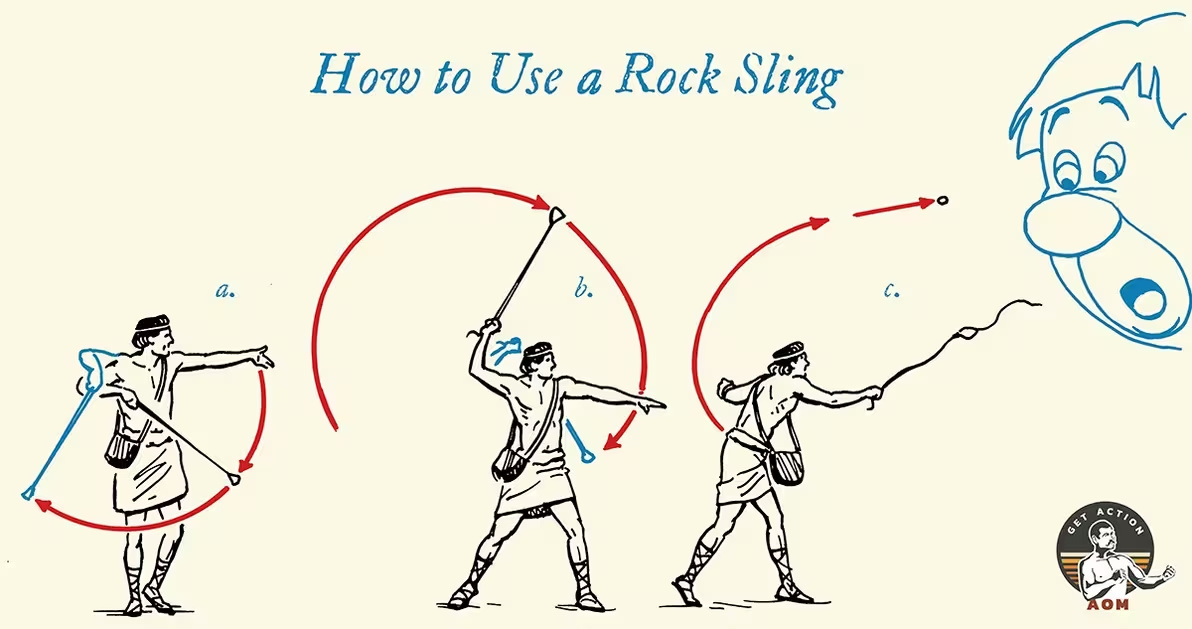

投石索發力圖

彈丸飛行穩定性:當我們使用投石索,石塊會在離心力的作用下,在出手的那一瞬間進行自旋,這或多或少地提高了一定的飛行穩定性,後世的膛線便是在投射物自旋會提高飛行穩定性這一理論之上所發明。

好的,至此我們已經完成了槍械之中槍管和膛線的前置科技,下面我們要講一講弓箭和弩,這兩種武器爲槍械提供了"儲存能量-精準釋放-殺傷投射"的核心邏輯,其存在的一部分更是延續到了槍械之上。

弓箭

弓,主要由弓弦和弓身組成,是利用彈性勢能發射箭矢的遠程武器,人類最古老的遠程武器之一,隨着時代變化,它們也從狩獵工具逐步被人類加強改裝,演變爲戰爭利器。

弓的歷史

弓箭的原型機出現時間也無從考證,我們能知道的是:舊石器時代,人們就發明了弓箭。約6.1萬年前,非洲洞穴便存在有着骨質箭頭。

sibudu洞穴中發現,類似骨質箭頭。距今61000年左右

單體弓

單體弓是指弓身由單一材料製作而成,著名的冰人奧茨遺物之中便有一柄單體弓,其攜帶的弓箭由紫衫木構成,與後世威名赫赫的英格蘭長弓十分類似。

冰人奧茨攜帶的弓箭

整個單體弓家族在弓箭中屬於落後的一檔,但一個羣體有一個代言人就夠了。英格蘭長弓便是單體弓家族的話事人。

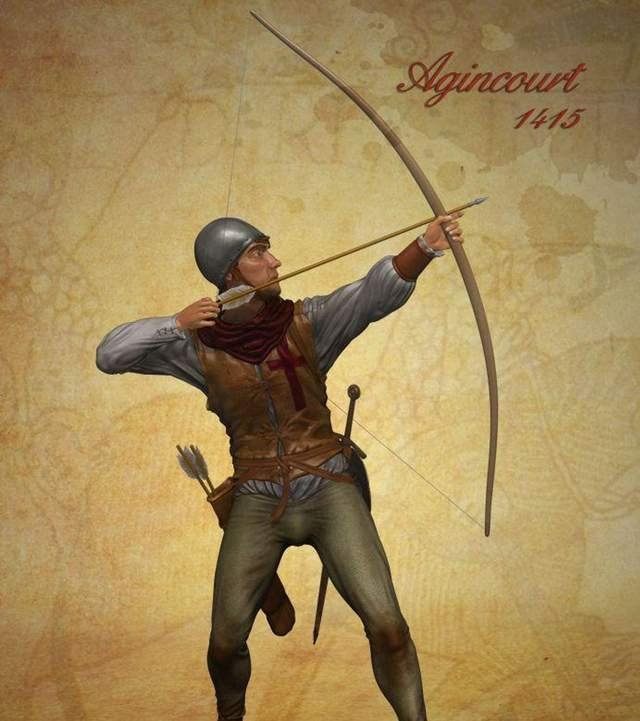

在1415年的阿金庫爾戰役中,英軍在亨利五世的率領下以少勝多擊潰法軍憑藉的就是大批訓練有素的長弓手。現代研究觀點認爲,英國人大約有5,900人,其中900人爲裝備較好的騎士(均徒步),剩餘5,000人皆爲長弓手,法軍人數在36,000左右,其中11,000人爲騎兵,18,000爲徒步參戰的徒步騎士,剩餘7,000人爲熱那亞僱傭十字弩手(其中少數使用弓箭)。英格蘭長弓兵憑藉着超高的射速與高密度的箭雨粉碎了法國騎士與騎兵的衝鋒,更是打響了大範圍火力殺傷集羣陣型這一戰術。

阿金庫爾中的英國長弓兵

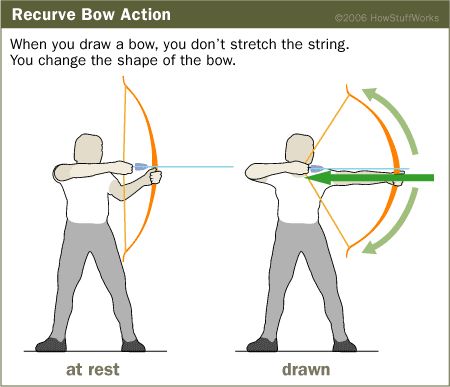

反曲弓

對弓身熱處理,進行反曲工藝的出現,標誌着人類在探索單體弓這條道算是走到頭了。通過對弓梢進行熱彎反曲處理,弓體在上弦後能產生更強的預緊力。與單體弓相比,這種巧妙設計使弓臂可以儲存更多彈性勢能,最終轉化爲箭矢更高的初速度和殺傷力。

考古研究表明,人類早在4000年前(可能更早)就已理解反曲結構的力學優勢,併成功將其應用於長弓製作。這一技術突破不僅提升了狩獵和戰爭的效率,更展現了古代工匠對力學的深入研究與掌握。

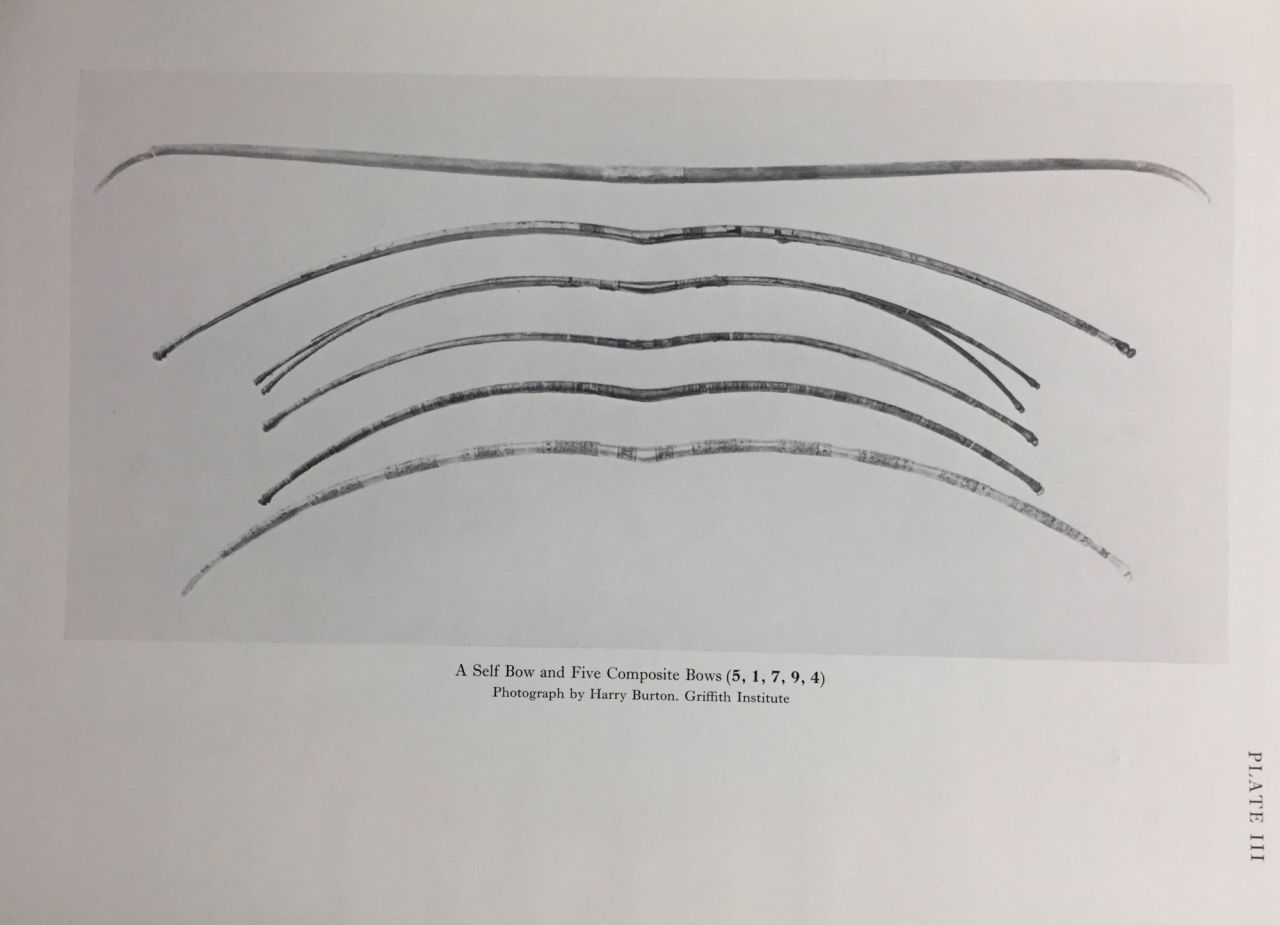

來自圖坦卡蒙國王陵墓的弓箭(公元前1546-公元前1069)最上面的是單體反曲弓

複合弓

早期嘗試:和弓

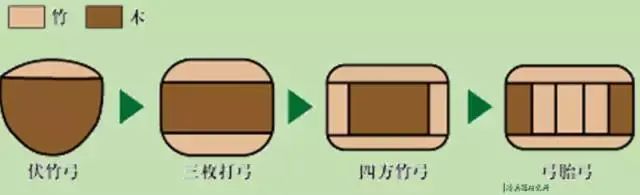

和弓說簡單點就是把竹子和木頭按照一定的結構混合製成,從伏竹弓開始,到17世紀得到弓胎弓爲鼎盛。

日本和弓發展圖

和弓的最大特點就是很長,且把手處不在正中間。關於不對稱問題,知乎的大惡人老師有過相關解答。

第一:日本由於地理位置的原理(英國同理),缺乏優秀的制弓材料,雖然日本的竹資源極其豐富,竹子也擁有很好的彈性,但是恢復性差,如果弓做的很短,那麼使用次數過多就會導致竹子內部纖維就會受損,無法恢復到之前的狀態。所以只能通過用竹木材料的複合並將弓做大做長來提升威力。而弓體過長上下弓臂對稱的話,考慮到日本人的身高,使用者會很不方便。而不對稱的話,將握持點放在整張弓的2/3出,不論跪射,騎射都都沒有太大影響。

可能是戰國的弓箭手和大名

第二:不對稱設計可以減震。弓回彈以後震動最大的地方是弓的對稱點。但日本弓是在弓臂2/3的位置用虎口推弓。這樣,箭出去以後,手接收的震動很小。江戶時代又有了弓返(箭出去之後轉弓)的技術,震動就更小了。

總而言之,和弓是一種在有限條件下很高明的設計。並不是故意非主流,性能也不錯。

技術高峯:角弓

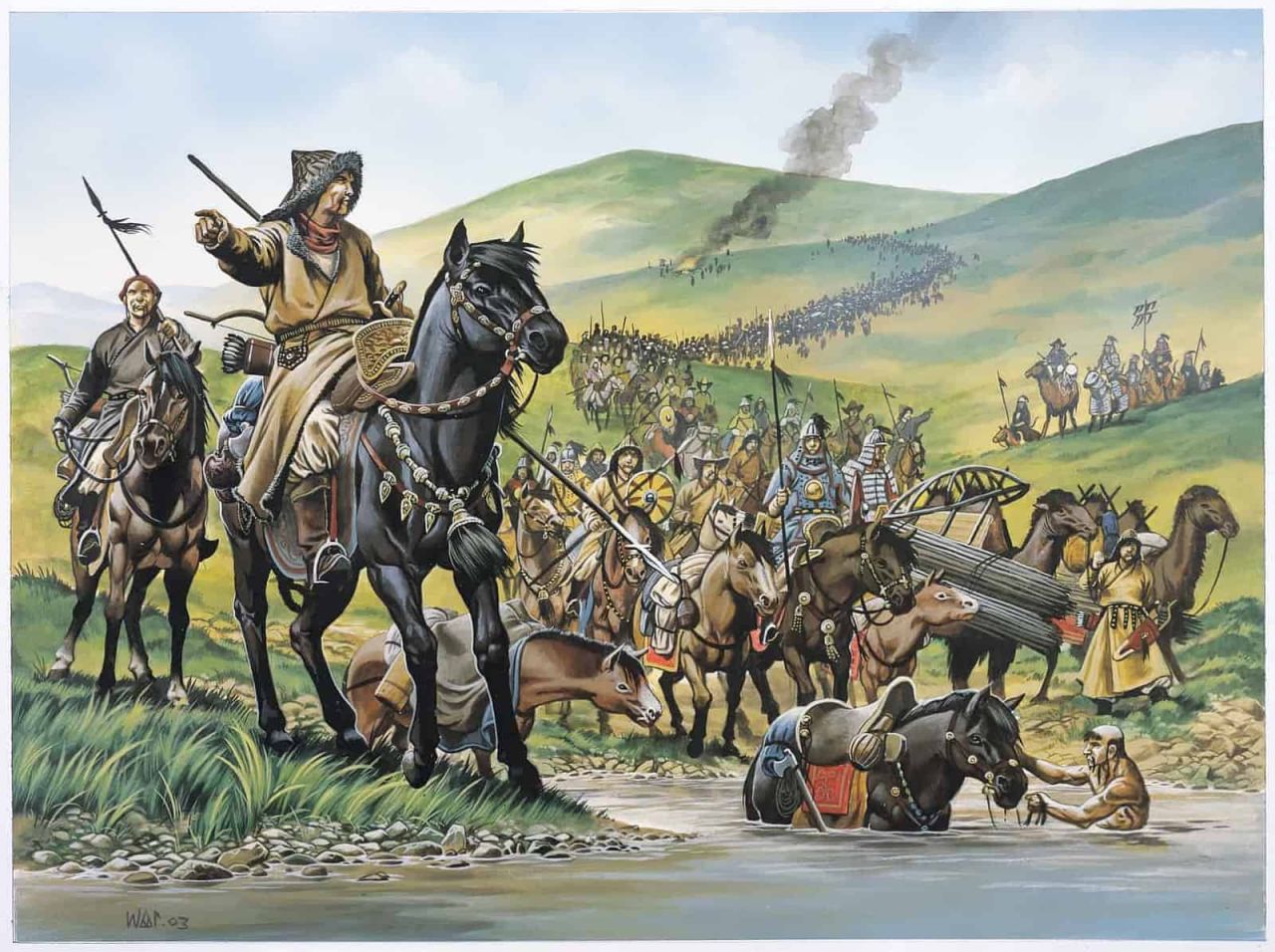

13世紀,蒙古人發動了令西方文明震顫的西征。那一句“爲了長生天,西征”不知道一路成爲了多少正牌老十字軍的夢魘。

爲了長生天

蒙古人便是憑着手中的角弓車翻歐洲的,蒙古人會用魚膠粘合多層材料製成弓箭,材料層次的增加讓弓身的蓄力上限進一步增大,搭配重箭(80克)即可穿透鎖子甲,拋射時射程超過300米。蒙古人還會使用鷹羽做箭羽,利用鷹左右翅羽毛不同的方向,實現了箭支在空中的旋轉,增加了箭頭穿甲能力,足以穿透西方十字軍的重甲。

蒙古弓與箭矢

在西征中,蒙古重甲騎兵的遠途奔襲和弓箭遠程拋射,直接轟碎了西方世界戰無不勝的美好願景。東斯拉夫算是徹底讓蒙古鐵蹄幹碎了,蒙古也一度讓西方世界感到恐懼。

換你你不怕?

再往後就得講現代弓箭了,弓的故事就先講到這吧,全講完的話要很多很多篇幅,我對這方面的知識也是比較匱乏的,後面可以慢慢學習。

下面我們一起看看弓箭對後世槍械研發都提供了什麼啓發吧。

能量轉化之路的前進:從單體弓到複合、反曲弓,弓箭走了一條提高弓身儲能上限的路,通過弓臂的彎曲儲存彈性勢能,釋放時可以有70%-80%的能量可以轉化爲箭的動能。這一原理對早期槍械(如火繩槍、燧發槍)使用火藥推動彈丸有一定的啓發。

弓的能量轉化

除了間接啓發火藥推動外,現代槍械的復進簧等彈簧部件也有着曾經祖先弓箭的能量轉化原理。

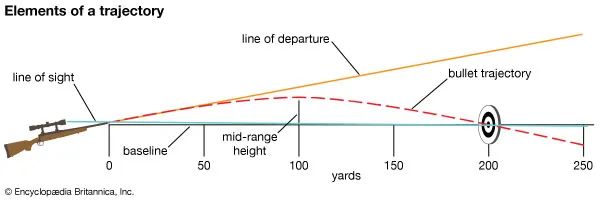

原初彈道學:衆所周知,弓箭的飛行軌跡爲拋物線,弓手需根據距離調整角度,原初的彈道學便如此簡單粗暴的形成了。這一前者的經驗對後世槍械的瞄具設計(如早期步槍標尺)起到不小的借鑑作用(畢竟把距離放遠,子彈也是按拋物線運動)。

現代彈道軌跡計算

早期的人體工程學:弓箭自出現以來便在不斷改善弓手的使用舒適性,其握把設計強調舒適性和穩定性,這是弓箭的一小步,卻是人類在探索武器人體工程學的一大步。

弩

弩是一種來源於弓、喫得到制弓技術紅利,卻獨立於弓發展的武器,其特點是有一個像是橫向弓的水平組件,稱爲弩弓,然後被安裝在一個弩臂上。與弓手需要長時間訓練相比,弩手的培訓成本顯得低了許多,只需要學會上弦、瞄準、摁扳機即可。

弩

弩的歷史

關於弩的起源,傳說中在黃帝時代(公元前2600年)弩便已經存在,但並無實物證據。

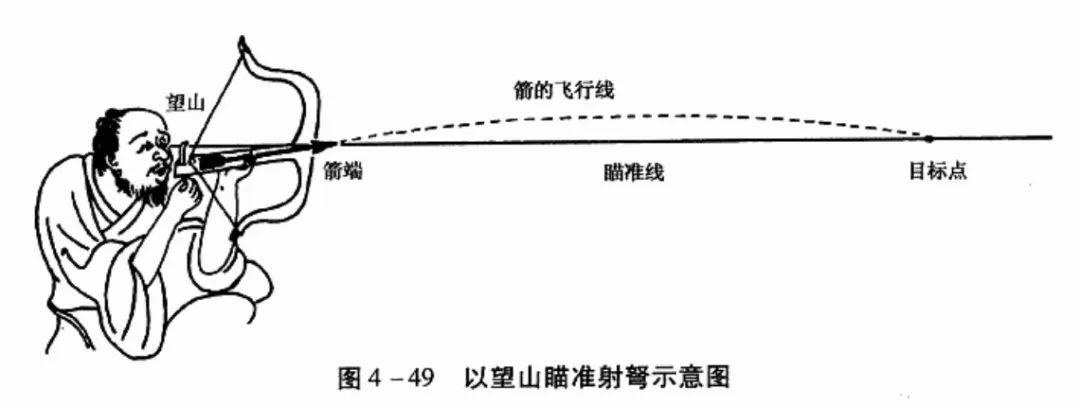

目前最早的弩在戰國早期,公元前5世紀的曾侯乙墓出土,證明中國在此時便已在使用弩進行戰爭。戰國時期的«墨子»也有關於弩在守城戰之中的記載。 戰國時期的弩,整體以木質爲主,弩機的材質則爲青銅鑄造,此時便出現牙(掛弦)、懸刀(扳機)、望山(瞄準器)等部件,是最早的機械扳機結構。

九連墩楚墓出土,經過復原的戰國弩

時間來到秦朝,秦始皇陵兵馬俑中的弩兵俑側面說明了在秦軍之中,弩已經成爲了制式裝備。秦弩採用青銅弩機,除了繼承了被稱爲“望山”的原始瞄準器,並首創了弩郭(機匣),這個結構的出現使弩可以承受更大的張力、減少射擊的震動並提升了精準度。

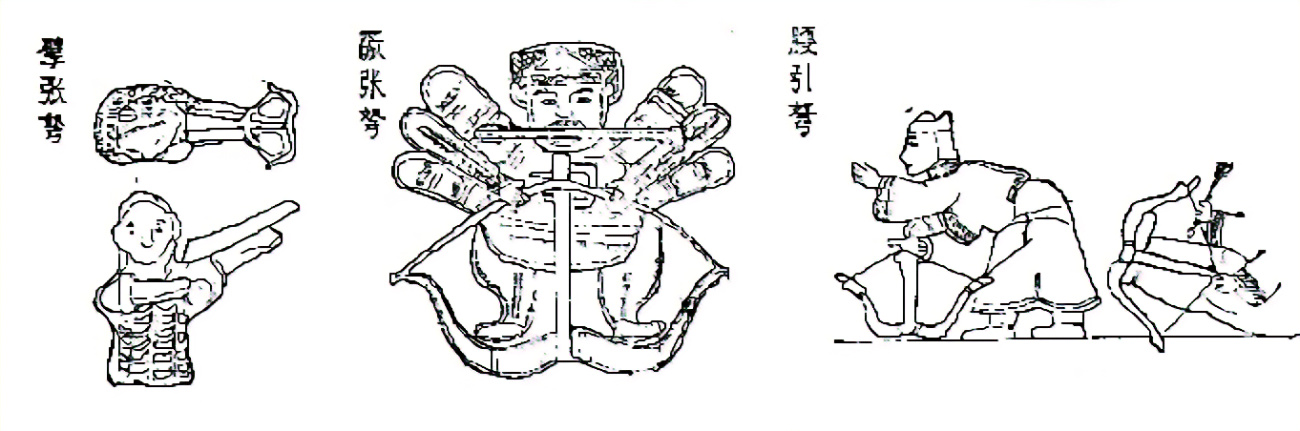

秦弩的另一個進步之處在於:其零件第一次出現了模塊化而非純手工製作,兩把秦弩的零件甚至可以相互替換,這有效的避免了一把弩出問題就徹底啞火的情況並說明了秦朝在那時已擁有了高度規範化的武器生產體系。 此時的弩,有手拉,拉力約50-100磅的臂張弩和腳**臂,拉力達到150磅以上的蹶張弩。

秦弩結構圖

來到漢代,弩在秦弩的基礎上進行了進一步的優化,弩臂強化到了複合材料,主流爲木材+牛角+筋腱組合,地方部隊則繼續沿用先前的單體木質結構。 除了弩臂的強化,弩郭也得到了進一步的加強,能夠承受更大的壓力,漢代弩的拉力上限甚至來到了600磅。

除此以外,漢代還對瞄準器具進行了刻度,射手可根據距離自由調整設計角度,弩的遠距離精準度向前邁進了一大步。

望山的使用圖—《中國古代軍事工程技術史》

至漢代,除了先前的手拉、腳踏的上弦方式外,出現了一種使用鐵鉤的腰帶上弦器,士兵可以藉此借全身力氣拉開更大拉力的弩,這也是漢代弩拉力上限更進一步的重要助力。

漢代畫像材料中的臂張弩、蹶張弩及腰引弩

後續,中國還在三國時期出現了諸葛連弩(可能是傳說,無實物出土),宋朝出現了射程340或更遠的神臂弓和射程超1000米的牀弩、成爲了對抗騎兵的有效武器。

蒸 !

西方的弩

歐洲與中國幾乎是同時出現了弩,最早提到的合理可靠的日期是在古希臘的公元前5世紀的某個時候。(資料主要來源於知乎大佬:異世界冒險者M)沒有珍貴的資料我是無法獨立寫出如此完善的西方弩發展歷史的,特此鳴謝。

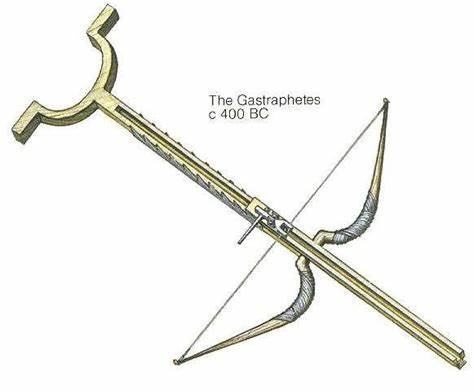

最早的歐洲弩被稱爲腹弩,由弩身上的一個複合弓提供動力射出箭,通過將腹部放在弩身後部的凹陷處,用弓箭手的全部力量向下按壓來扣弦。這與後來的羅馬和中世紀的十字弓截然不同,它利用了一個精心設計的滑軌裝置來上弦。

腹弩復原圖

在之後的日子裏,最早的腹弩呈現了大型化的進化,弩炮的出現讓腹弩的地位受到了撼動,隨後小型化的弩炮則基本取代了腹弩。

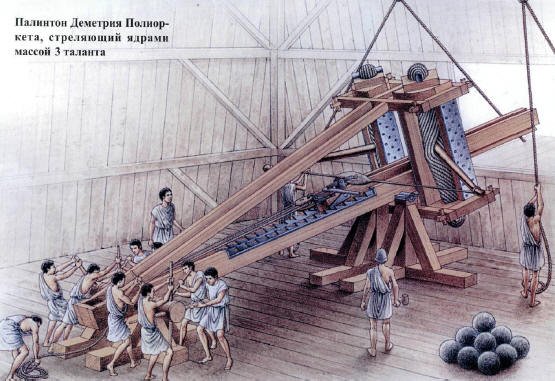

希臘人還在公元前338年到326年之間製造除了扭力投石弩炮,它以絞盤驅動,以扭力來給弓弦上弦,發射巨大石塊。成爲了最早期的一批攻城武器。

“katapeltikon”扭力投石弩炮

羅馬人繼承了弩炮的武器技術,與弩形似但並不完全是弩,羅馬弩炮基於扭力驅動,據文獻記載弧形弩炮arcballista和手持弩炮manuballista,它們是攻城弩炮小型化後的產物。

manuballista復原

手持弩似乎沒有使用弩弓,而是使用了由幾圈扭曲的絞線組成的扭力彈簧。不過,將弩弓和絃拉回以將能量儲存在弓弦上的動作仍然是一樣的,只是上弦的機制發生了變化。或許我們該叫它手持式機械弩?隨着羅馬帝國的衰敗,弩炮由於缺少維護漸漸退出舞臺,絞盤弩等小型弩被廣泛使用。

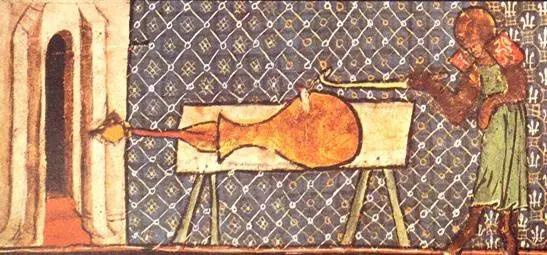

時間來到中世紀,源於希臘和羅馬的弩經過了演變擁有了更強的穿透力和更長的射程,雖然長弓的射程與穿透力都勝過弩,但因一名弩兵的訓練週期遠遠小於弓兵,而廣受歡迎。

一個出身卑微的農民可以在很少訓練的情況下擊殺貴族騎士,這對社會分層產生了嚴重威脅。爲了防止社會陷入分層混亂的情況,弩甚至曾被羅馬天主教禁用過。但當十字軍東征時,弩又可以對異教徒使用,在梵蒂岡的允許下,弩在十字軍東征中有着亮眼的表現。

復原鋼臂絞盤弩

弩的歷史到此爲止,我們來看看弩對後世槍械有着什麼啓發。

扳機:扳機這一結構,最早便是在弩身上出現(前面中國弩的懸刀),15世紀出現的火繩槍甚至直接沿用了弩的扳機結構。

瞄準系統:漢代出現的刻度望山首次實現了射手可以根據距離調整射擊角度、西方弩在14世紀出現的照門-準星系統則成爲了現代槍械瞄具原型。槍械的瞄準基本盤在弩這一代遠程武器就已定下了,“三點一線”這一瞄準準則從弩開始,一直相傳到了今天的槍械之上。

射手通過望山瞄準中

火藥時代

我們終於到了火藥時代辣!那麼在講我們可愛的火槍們之前,我們還是要提那麼一嘴前置科技:黑火藥的發明。

填裝入彈殼的黑火藥

火藥在中國

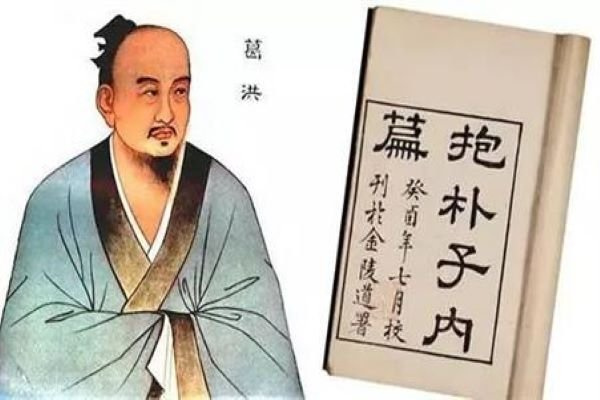

衆所周知火藥由中國人發明,火藥的發明還得提上一嘴煉丹術,雖然煉丹術不可能發明啥長生不死丹,但卻實打實是中國人早期對化學探索的第一步,是一種原始的化學形態。

那某種意義,煉丹術士是不是早期化學家呢?

儘管煉丹術的終極目標(如煉製長生不老藥)是荒謬的,但它的實驗方法——尤其是火法煉丹,卻意外發明瞭日後的無敵之物火藥。晉代葛洪在《抱朴子》中對火法有所記載,火法大致包括:煅(長時間高溫加熱)、煉(乾燥物質的加熱)、灸(局部烘烤)、熔(熔化)、抽(蒸餾)、飛(又叫升,就是昇華)、優(加熱使物質變性)。一代代的煉丹術士一次次地進行着排列組合夢想着練出仙丹長生不死,結果仙丹沒煉出來,火藥倒是就被這麼搗鼓出來了。

葛洪和抱朴子

煉丹師認爲如硫磺、硝石這種猛毒之物,必須用火“伏”一下消除毒性方能爲煉丹所用。凡是伏火的方子都含有碳(木炭或各種植物),而且伏硫磺要加硝石,伏硝石要加硫磺。這說明煉丹家有意要燃燒二者,以去掉它們的猛毒。 雖然煉丹家知道硫、硝、碳混合點火會發生激烈的反應,並採取措施控制反應速度,但是因藥物伏火而引起失火的事故時有發生。

煉丹爆炸

時至唐代,此時的術士們已經有了豐富的經驗:硫磺、硝石、碳三種物質可以構成一種極易燃燒的藥,這種藥被稱爲“着火的藥”,即火藥。由於火藥的發明來自制丹配藥的過程中,在火藥發明之後,曾被當做藥類。《本草綱目》中就提到火藥能治瘡癬、殺蟲,闢溼氣、瘟疫。

火藥初代目三柱神

火藥不能解決長生不老的問題,又容易着火,煉丹家很快對它們失去了興趣。火藥的配方由煉丹家轉到軍事家手裏,就成爲中國古代四大發明之一的火藥。

到了唐代中後期,火藥開始正式使用在軍事上。在火藥發明前,戰爭常常需要火攻,比如諸葛亮幹碎曹操鐵索連環,氣死周瑜的赤壁之戰。那時候火攻主要利用油脂、松香、硫磺之類的引火物,配合易燃物達到火攻的目的。火藥發明之後,利用投石機拋擲的火藥包代替了燃燒石彈和油脂火球。據宋代路振的《九國志》記載,唐哀帝時(十世紀),鄭王番率軍攻打豫章(今江西南昌),“發機飛火”,燒燬該城的龍沙門。這可能是有關用火藥攻城的最早記載。

只有火燒赤壁老圖

到了兩宋時期,火藥在武器研發方面發展神速。據《宋史·兵記》記載:公元970年兵部令史馮繼升進火箭法,這種方法是在箭桿前端縛火藥筒,點燃後利用火藥燃燒向後噴出的氣體的反作用力把箭簇射出,這是世界上最早的噴射火器。公元1000年,士兵出身的神衛隊長唐福向宋朝廷獻出了他製作的火箭、火球、火蒺藜等火器。1002年,冀州團練使石普也製成了火箭、火球等火器,並做了表演。這時候對火藥的運用還只是運用其縱火,隨着時間過去,火藥武器的發展,逐步過度到了利用火藥爆炸性能的下一階段。

宋代火箭兵

宋代由於戰爭不斷,對火器的需求日益增加,宋神宗時設置了軍器監,統管全國的軍器製造。軍器監僱傭工人四萬多人,監下分十大作坊,生產火藥和火藥武器各爲一個作坊,並佔有很重要的地位。史書上記載了當時的生產規模:“同日出弩火藥箭七千支,弓火藥箭一萬支,蒺藜炮三千支,皮火炮二萬支”。這些都促進了火藥和火藥兵器的發展。

善良卻敏感的皇帝—宋神宗趙頊

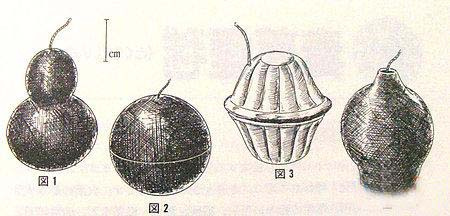

北宋還出現了手雷的雛形,現在我們都知道:火藥燃燒時能產生大量的氣體和熱量。原本體積很小的固體的火藥,製造的氣體體積可以猛增至幾千倍,這時容器就會爆炸。這就是火藥的爆炸性能,利用火藥的爆炸性能,宋代研發出了各類原始手雷。蒺藜火球、毒藥煙球屬於威力較小主打助陣的火器,屬於早期探索。直到北宋晚期,霹靂炮”、“震天雷”出世,諸如震天雷的原始手雷是一種鐵火器,利用火藥的爆炸性能頂碎鐵殼製造高速破片進行殺傷。《金史》對震天雷有這樣的描述:“火藥發作,聲如雷震,熱力達半畝之上,人與牛皮皆碎並無跡,甲鐵皆透”雖有誇張,但足以看出當時人們對火器威力的畏懼。

宋代的原始手雷們,可愛捏

南宋時出現了管狀火器,也就是我們主角槍的原型,公元1132年陳規發明了火槍。火槍是由長竹竿作成,先把火藥裝在竹竿內,作戰時點燃火藥噴向敵軍,此時的火槍還不能發射子彈,算是噴火竹竿。但時至南宋,我們已經點亮了槍械的最後一個前置科技,萬事俱備只欠那最後的一道閃電撕開混沌點亮那人類熱武器之路。

公元1259年,壽春地區有人制成了突火槍,突火槍內裝有“子巢”即子彈裝載處,火藥點燃後則產生強大的氣體壓力,把彈丸射出去。真正意義上的槍械終於第一次出現在人類歷史上了!以今天的眼光看,突火槍是一種不及格的武器,用竹筒製成、毫無精準度可言、更沒法控制後坐力,但突火槍代表着人類終於在對熱武器的探索中走出了一條自己的路來。

突火槍結構圖

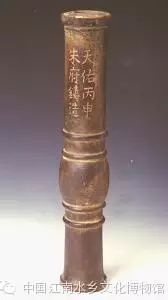

時間再次流轉,我們來到了元明,此時的火器拋棄了耐用性差的竹子,轉而使用銅與鐵製作槍筒,名字也從“突火槍”變爲“火銃”。

元代銅火銃

在明代,還出現了成建制的火器部隊,這在冷兵器時代相當厲害的。明朝有三大營,其中“神機營”就是火器部隊。以至於三個明朝士兵,便有一個使用火器作戰。

明朝神機營士兵

與此同時,以銅鐵鑄成的火器還產生了大型化成爲了早期的火炮,但對槍與炮的區分在此時還十分模糊,只能通過大小來區分,單人操作的手銃可視爲槍。而架設在城牆上或木架上的碗口銃則更接近炮。

明洪武五年碗口銃

火藥傳入西方

聊到火藥進入西方,我們還是得再說回蒙古西征。公元1234年蒙古滅金之後,火藥及火藥武器被編入蒙古軍隊,次年,蒙古大軍發動了第二次西征,1241年4月9日,蒙古大軍與3萬波蘭人和日爾曼人的聯軍在東歐華爾斯塔德大平原上展開了激戰。蒙古人在此戰中大量使用火藥加速的“火箭”進行作戰,隨軍還會配備從金、宋那裏學到的鐵質早期火炮,有此等利器傍身,蒙古人橫掃了東歐平原。

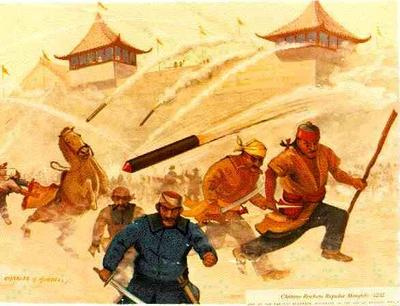

蒙古西征中所使用的“火箭”

蒙古人滅亡阿拉伯帝國後,建立起了伊利汗國。這裏在之後成爲了火藥等東方科學技術知識向西方傳播的重要樞紐。而蒙古人配備的武器,則爲西方人提供了偷學火藥武器製造技術的機會。

西方的早期探索

和中國一樣,西方對火器的早期製造也不過是泛泛之作,只是一根根一端封閉的青銅管或鍛鐵管,留有點燃火藥的火門,此種武器便被叫做“火門槍”。

也許我們該叫它火門炮纔是?

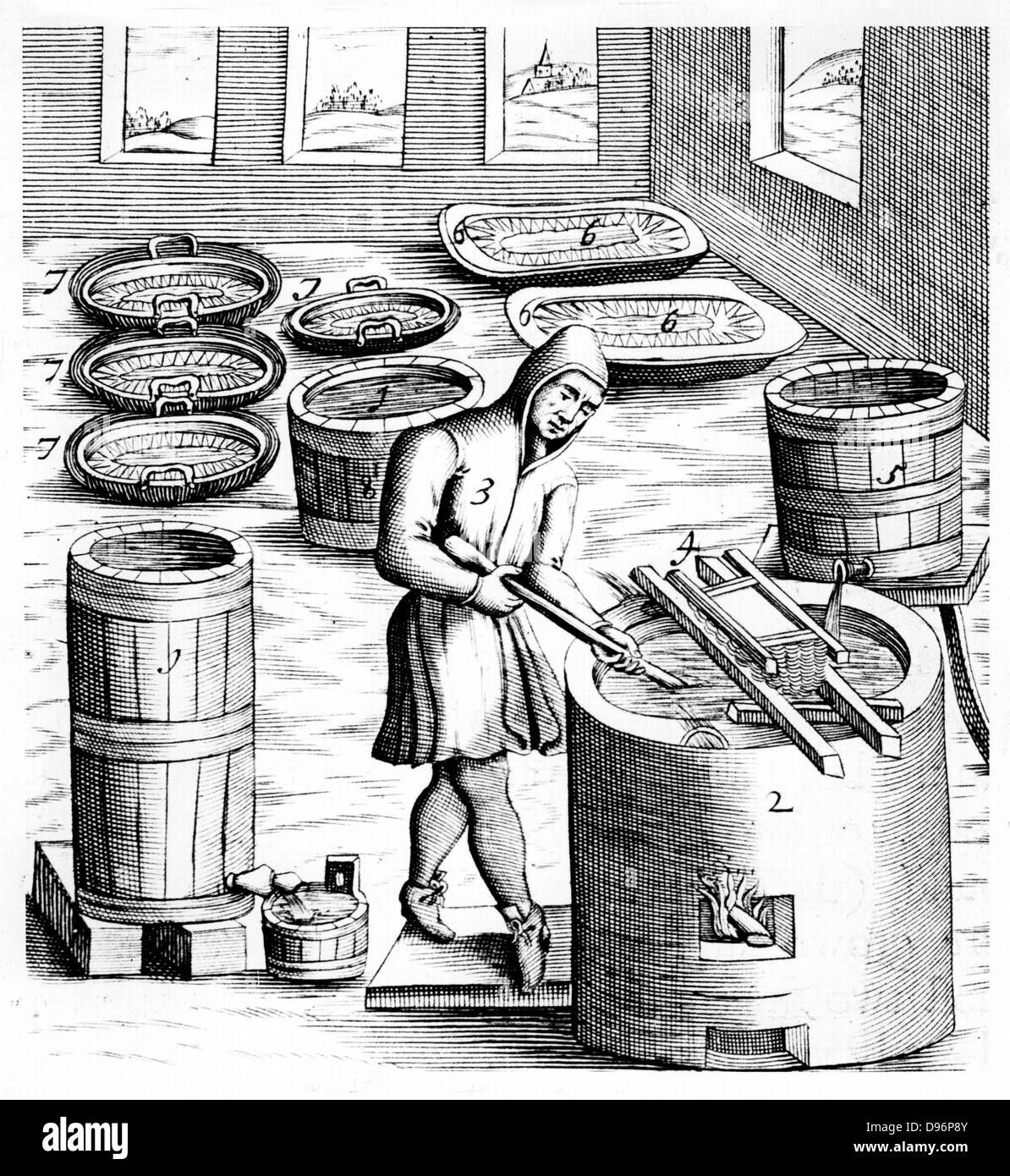

14世紀末,歐洲的火器研發迎來了爆炸性增長,其重要原因之一便是:歐洲人掌握了用硝田(堆人畜排泄物產硝)生產硝的技術。從此,火藥用硝不再仰賴從東方進口,火藥的生產成本大大降低。這使得西方軍隊可以加大戰爭中火藥的投入。

熬硝(面露難色)

火門槍也受到了改進,成長爲了被稱爲鉤式手持槍的新品種。鉤式手持槍通常爲全鐵製造,少量爲青銅製成,細長的槍管帶有一個細長的金屬柄,槍管前部也帶有鉤形件。這個鉤起到支撐作用,守城戰時可以直接鉤在城牆上,野外作戰時則可以鉤在盾牌之上結成戰陣。

15世紀初低地國家制造的大型鉤式火門槍

而面對火門槍的主要敵人則是中世紀的老騎士階級,火門槍走上了槍管加長、體型加大的線路,加長的槍管意味着更遠的射程和更快的彈丸初速,這便意味着穿透騎士盔甲的可能性又大了一分。

中世紀騎士盔甲,可能捱了一槍

在14世紀初,歐洲人就開始探索最佳的火藥配比並幾乎達到了最佳配方:75% 的硝、12% 的硫、13% 的木炭。但真正改變歐洲火藥性能的是火藥顆粒化技術,說來也是簡單:把粉末黑火藥壓制成藥餅並破碎成顆粒,效果則是以前填裝粉末黑火藥的三倍。不僅如此,顆粒黑火藥還比粉末黑火藥更能適應歐洲的潮溼天氣且杜絕了因運輸路途中的顛簸導致火藥分層而報廢的情況。

顆粒化黑火藥

火藥的進步也決定了槍管的加長,當使用粉末火藥時,火藥推動力就那麼大,你槍管再長火藥的推動力也只有5釐米,而使用了顆粒化火藥以後,火藥的推動力可能就能來到20、30甚至40cm了,此時使用長槍管加長火藥燃氣做功距離,便可以起到增加彈丸初速的作用了。

到了15世紀後期,歐洲火門槍已經發展成了一種比較成熟的單兵火器。在當時,所有的火門槍在發射時都需要使用者手動點火,這種一手握着火門槍一手拿着火源的點火方式,很不適合一個人操作,在戰場上使用起來尤爲不便,這迫使人們不得不對其進行不斷研究,期望製作出更好的火器。於是,早期火繩槍出現了。這次沒找到圖片,我給大夥自己畫了一個原理(很醜,不許說我)

火繩槍大概原理

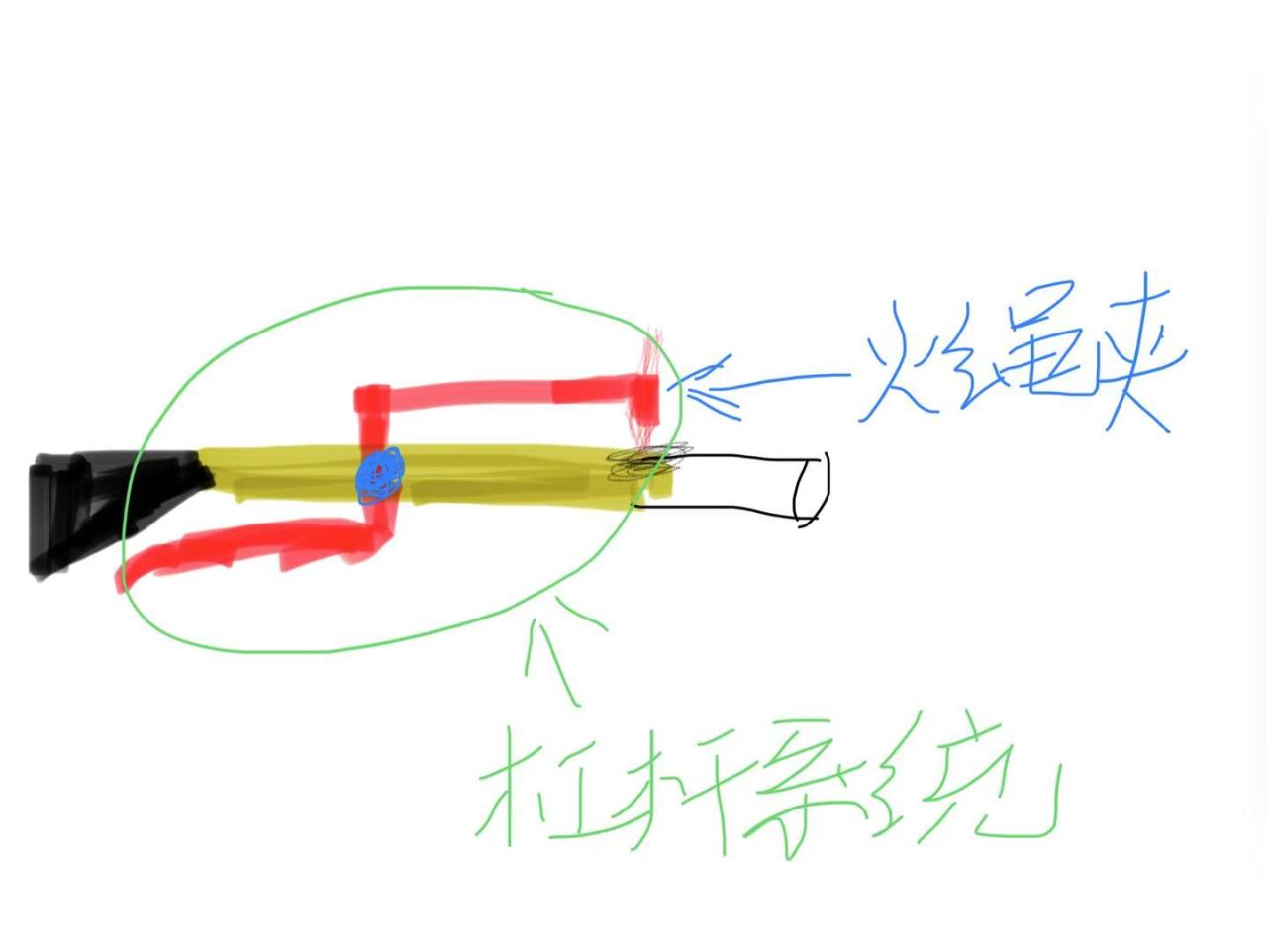

火繩槍

火繩槍的主要進步在於使用了火繩夾和一個槓桿系統(中間有一個釘子作爲支點),讓射手可以不再雙手持槍使用。當使用者將蛇杆下端上壓時,火繩在槓桿運動的帶動下就會下壓“扣擊”在火藥池上,點燃火藥池內的火藥,從而將槍管內的火藥和彈丸擊發出去。

火繩

火繩的製作十分簡單,一般是將一根亞麻製作的細繩浸入溶有硝石的烈酒或酸醋中24小時,可以長時間緩慢陰燃,無明火,燃速大約爲每小時80毫米~120 毫米。

今天使用火繩的打火機

火繩加火繩夾的組合直接把火門槍那使用手持火源的老一代火器一腳踢死在了路邊。但火繩槍和火門槍有着一個共同的缺陷:在雨天便難以使用。除了解放雙手,讓槍手可以更方便的選取單手或是雙手握持槍械,火繩槍在精準度和穿甲能力對比火門槍皆有較大進步,且火繩槍基於弩的扳機結構發展出了自己的扳機系統,槍械的雛形已經出現在了火繩槍上。這在當時玩盔甲械鬥的歐洲貴族老爺之中可以說是頂級武器裏的T0了。

火繩槍

火繩槍與其前身的火門槍的出現,對先前的遠程武器生態位產生了巨大的震盪,作爲一種全新出現,使用火藥的武器,火槍的未來是光明且擁有無限未來的。反觀與之定位相差不多的弩(弓更多靠射速,弩靠精準度),用我話說就是弓比較偏運動,弩比較偏商務這一塊子的,則收到了巨大沖擊。

如果在另一時間線,中國術士覺得煉丹着火爆炸是正常現象沒有進行研究,火藥從沒有出現,那麼弩纔是歐洲遠程界的精準與穿甲之王。(弩:火槍!你偷走了我的全部!)不過那也意味着人類在遠程武器的發展上限也到弩爲止,我們接下來向下看,一起來看看火繩槍第一次投入戰爭的表現究竟如何,弩VS火繩槍!你知道嗎?

你知道嗎?!

1505年,西班牙名將,被譽爲“偉大統帥”的貢薩雷斯-德-科爾多瓦在經西班牙東北部的阿拉貢王國國王斐迪南二世批准,第一次將火繩槍編入軍隊中,他將他的軍隊編成二十支部隊,稱爲縱隊。每個縱隊由6 個大隊組成,每大隊1000人,其中包括600 名長矛兵,300 名火繩槍士兵,100 名戟兵。這是歐洲建立起來的第一種囊括火繩槍的戰術編隊。

1512年的拉文納會戰,裝備火繩槍的西班牙軍隊與大量裝備鋼製弩的法軍相遇。法軍起初派出2000名弩手攻擊西軍陣地,結果西班牙人用火繩槍和馬車上的迴旋炮(一種可旋轉的小型火炮)兇猛還擊,將法國弩手們打得狼狽逃竄。

迴旋炮

1521年的比克卡之戰,西班牙人使用火器擊敗了強悍的瑞士步兵。原本的中世紀大方陣砍殺被玩成了排隊被槍斃,火繩槍至此徹底改變了戰爭,不重視火器,在歐洲就只能捱打。而西班牙人根據在實戰中磨合、改進達到最佳效果的長矛火繩槍組合,最終進化爲著名的西班牙大方陣戰術。西班牙步兵也因爲輝煌的戰績,從瑞士人手中接過了當時的歐洲最強步兵的稱號。熱武器也就此在人類戰爭之中佔據了永久席位,沒有缺席之時。

西班牙大方陣

制槍工匠們對火繩槍的改進一直在進行,他們依據十字弩的經驗,把槍管磨得更直,去除內部毛邊,並把彈丸製作成與槍管直徑接近的圓球形,這種關於子彈的思路在後世也一直在使用。

火繩槍使用的彈丸

16世紀,火繩槍開始進入大型化時期,這種重型火繩槍的口徑大約23mm,長約1.8米,淨重9~11kg,因爲槍既重又大,而且重量分佈並不是很均勻,所以會配備一個Y型的支架輔助,這種槍使用的圓形鉛彈單顆就有30-50g以上重,搭配顆粒化黑火藥,對人員殺傷威力極大,據說可以連人帶馬一發子彈打穿兩名法國重騎兵。而另一種的新型槍械也正在悄悄準備着自己的登場。

燧發槍的崛起

簧輪槍

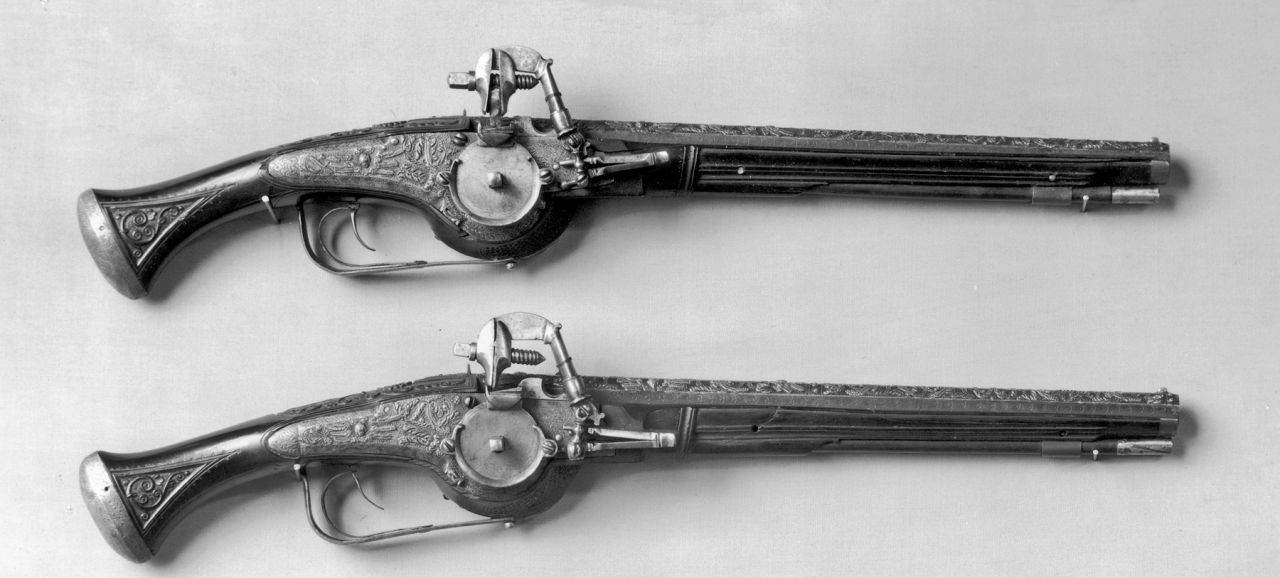

火繩槍雖然解決了雙手持槍這一巨大短板,但在降雨頻繁的歐洲大陸,雨水一下便會導致火繩槍啞火,近百年來一直有人在嘗試改進火繩槍這一弊端。16世紀初,一位鐘錶匠發明了一種轉輪打火裝置,通過帶有鋸齒的鋼輪、蓄能發條和黃鐵礦發明了摩擦點火裝置。使用時需要使用類似鑰匙的裝置旋轉鋼輪爲發條蓄能,隨後將夾有黃鐵礦的夾子下壓使其能接觸鋼輪並在藥池內倒入引火藥、完成裝彈後便可扣下扳機釋放鋼輪摩擦引火。

簧輪槍

這種轉輪打火的裝置,的確解決了雨天無法使用火器的弊端,但因其複雜的發條機械結構導致這種槍械造價較高,且這種捨棄了火繩的火器十分適配騎兵作戰,故而只能小範圍裝備於騎兵和貴族之中,當時的騎兵也屬於是純純的高級精英兵種了,成本對人家來講不重要。

使用簧輪槍的騎兵

但因其過高的造價和維修技術要求較高、不具有普及型的缺陷,這種轉輪式打火槍械未能取代火繩槍。

燧發槍的出現

槍械的進步並沒有沉寂太久,16世紀中葉,燧發槍出現了,其是西班牙人在簧輪槍的基礎上發明的,換掉了帶發條的鋼輪,換成了燧石和火鐮。扣動扳機,彈簧釋放槍內的阻鐵,將擊砧上的燧石撞擊打在火鐮上,火星點燃火藥,打出鉛彈。隨後由法國人馬漢,一位在鐘錶與槍械方面的工匠,爲燧發槍安裝了可靠的保險裝置並完善了燧發槍的擊發裝置。燧發槍就這樣出現在了歷史的舞臺之上。

燧發槍的擊發原理

這種裝置,徹底杜絕了明火激發的點火方式,拓寬了火器的使用環境,大幅增加了槍械的實用性,這下雨天也能排隊槍斃辣!新武器的出現代表着新戰術的出現,統治戰場數百年的線列步槍戰術與燧發槍同時興起壯大又在同時衰落式微。

線列戰術

在講起線列戰術前,我們先講一講刺刀的發明,在刺刀發明前,火槍手在面對騎兵衝鋒時基本無反抗能力,必須與長矛混合編隊。直到1640年左右,法國第一次出現了插塞式刺刀,火槍部隊也擁有了近戰能力。1680年,套筒式刺刀發明,刺刀通過套筒固定在槍管外側,在擁有近戰能力的同時還能不影響射擊。線列戰術擁有了出現的可能。

對於戰術歷史我並不瞭解,所以關於線列戰術我們這裏進行一個簡單的概述。

第一:呈線列前進可以讓每個人需要注意的角度範圍縮小,更好地投入戰鬥、減少傷亡,而關於燧發槍的準確率,其實並不低,在100米以內可以達到最高75%的命中率。

大英帝國的線列隊形

第二:面對騎兵的衝陣,早期線列步兵對抗敵人騎兵的能力很弱。在刺刀發明後,火槍擁有了近戰能力足以自保,不再需要長矛的保護,單一火槍構成的線列隊形方能出現。

第三:提高士兵凝聚力並提振士兵士氣,不同的連隊作爲一個緊密的線列可以在保持有限距離外,避免混亂。同時密集隊形也方便了指揮系統進行指揮。

燧發槍小結

所以說,從14世紀到16世紀中葉,歐洲對火槍的發展,無論是火門、火繩、燧發,無非是發射藥點火方式和火藥的改進,其本質上,依舊是點火階段。在燧發槍時興的兩百多年間,雖然槍支的擊發方式沒有什麼大的改進,但是槍械與彈藥改變還是很多,陸續點亮了後裝、膛線和定裝彈三個科技,從滑膛進化爲線膛、從前裝彈進化爲後裝彈、從隨意放藥進化爲定裝藥量,我們的武器正在越來越向着現代武器進化。下面我們一塊看看燧發槍的這三大進化的歷史吧!

燧發槍的後續發展

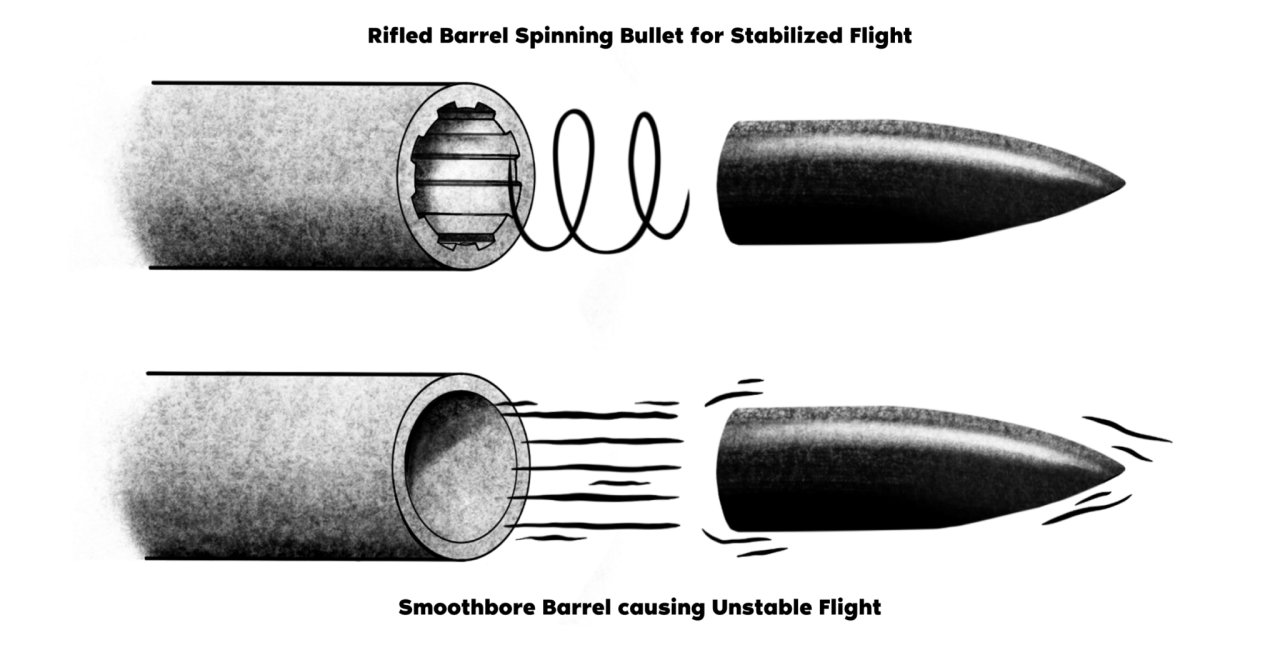

那麼作爲我的老觀衆,我們在槍械進化史第一期就已經在長矛和投石索那裏講到,投矛器與槍管約束、投石索的離心力與膛線有着異曲同工之妙,於是人類把自旋提高飛行物穩定性這一神奇的原理用在了燧發槍之上,其結果就是時至今日還在使用的膛線。

原始手搓膛線

膛線這東西在15世紀就已經存在了,只不過那時候是給炮搓膛線,直至18世紀的美國獨立戰爭,將膛線應用於小型武器的行爲才越來越受歡迎。當時,大多數“步槍”都有光滑的膛孔。這是一種妥協,允許更快地從槍口裝填。熟練的火槍射手以每分鐘 3 發的速度裝填和射擊。在前裝填的步槍使用膛線意味着危險和超慢的射速,你需要隨身攜帶一個錘子把彈丸敲進步槍,然後冒着炸膛的風險舉槍開火。能夠正常使用且使用膛線的只有類似美國肯塔基步槍這類耗費長時間手工磨製膛線的精密步槍,這在當時是有悖常識的,我們都用滑膛、用線列堆數量打重火力,你玩精準度?那你不是找死嗎?然後,然後美國就成功獨立了。

肯塔基步槍

那缺陷擺在這了,只有兩條路走:要不進化工藝好好搓膛線去、要不你就改進彈藥不玩鉛球彈彈樂。永遠不要小瞧恐怖直立猿琢磨武器的心思,我們硬把這倆難題解決了。下面咱們好好講講到底是咋解決的這倆難題呢?

彈丸問題

彈丸這一塊,我們得找法國陸軍上尉 Claude-Étienne Minié (克勞德-艾蒂安·米涅),他於1849年創造了一種帶有四個環的錐形軟鉛彈丸。發射時,這些環與槍管的膛線齧合。不再需要塗油麻布袋潤滑,圓錐形同時也提供了更好的穩定性和準確性。既提高了步兵火槍的射速,也提供了比鉛球彈彈樂更好的子彈性能。

米涅彈

膛線問題

時間差不多咯,工業革命來咯!搓膛線直接擺脫手工工匠,大踏步進入機械化時代了,這代表着膛線這玩意從此就可以用機械量產了,膛線問題就這麼被人類歷史中的一次技術爆炸解決了。

現代膛線

關於膛線,我這裏還要給大家來個小知識,你會不會好奇爲啥槍管裏面那麼多螺紋,而且有的槍管螺紋密集,有的疏鬆?那麼我們有請纏距登場!

纏距

纏距,即膛線旋轉一週對應的槍管長度,作爲膛線最重要的參數,直接影響着彈頭的旋轉速度和飛行穩定性。當使用鉛彈時,當時的纏距一般是1:48,因爲必須讓鉛彈充分的“轉起來”才能保證飛行穩定性。而放到現代槍械,一般很少有大於20的,這是因爲現代子彈普遍爲椎體且比鉛彈長,錐形球以更快的扭轉率射擊得更好,所以我們需要低纏距,纏距越短,彈頭旋轉更快,一般適用於重彈(狙擊步槍、步槍),纏距越長,彈頭旋轉較慢,適合更短、更輕的彈頭(手槍、衝鋒槍)。

高纏距膛線

定裝彈藥

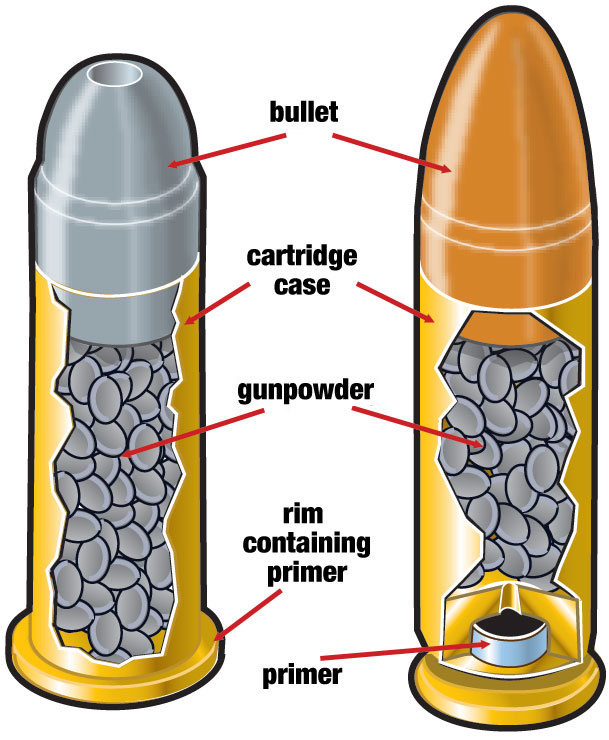

在膛線與子彈蓬勃發展的時候,又一項偉大發明出現:定裝彈藥。所謂定裝,就是每個彈丸一樣大,每次發射藥一樣多。聽不懂?那我找個黃銅殼把這些定裝的火藥和彈頭裝在一塊,就是今天的子彈。

定裝彈藥

定裝彈藥提高了彈藥的標準化程度,彈藥開始有了外包裝,一次發射一包彈藥,這樣既可以防潮,也可以讓每次發射藥量統一標準。

好了孩子們,現在科技樹前置全都點完了,讓我們有請下一位嘉賓:火帽槍與火帽吧!在火帽槍前,我們需要先來講一下火帽這個前置科技的發明。

火帽

火帽是一個小型金屬(通常爲銅)帽,內裝敏感起爆藥(如雷汞,Fulminate of Mercury)。同樣扣下扳機釋放擊錘“點火”,當槍械的擊錘撞擊火帽時,內部的起爆藥受擠壓爆炸。爆炸產生的火焰通過槍管尾部的傳火孔引燃主發射藥,推動彈丸射出。只不過使用火帽已經不再是點火,已經進化成破局現代色彩的撞擊發火了。

火帽

火帽的發明

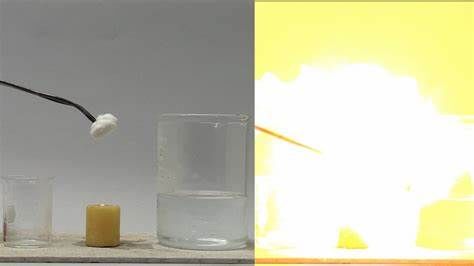

1807年:蘇格蘭牧師亞歷山大·福賽斯(Alexander Forsyth)發明雷汞點火原理,首次使用化學起爆藥替代燧石。絕命毒師老白炸圖庫就是用的雷汞

老白與雷汞

1814年:英國工程師約瑟夫·曼頓(Joseph Manton)改進設計,推出銅製火帽(Percussion Cap)。

1820年代:火帽技術逐漸成熟,使用火帽系統的火帽槍開始逐步取代燧發槍。

火帽槍

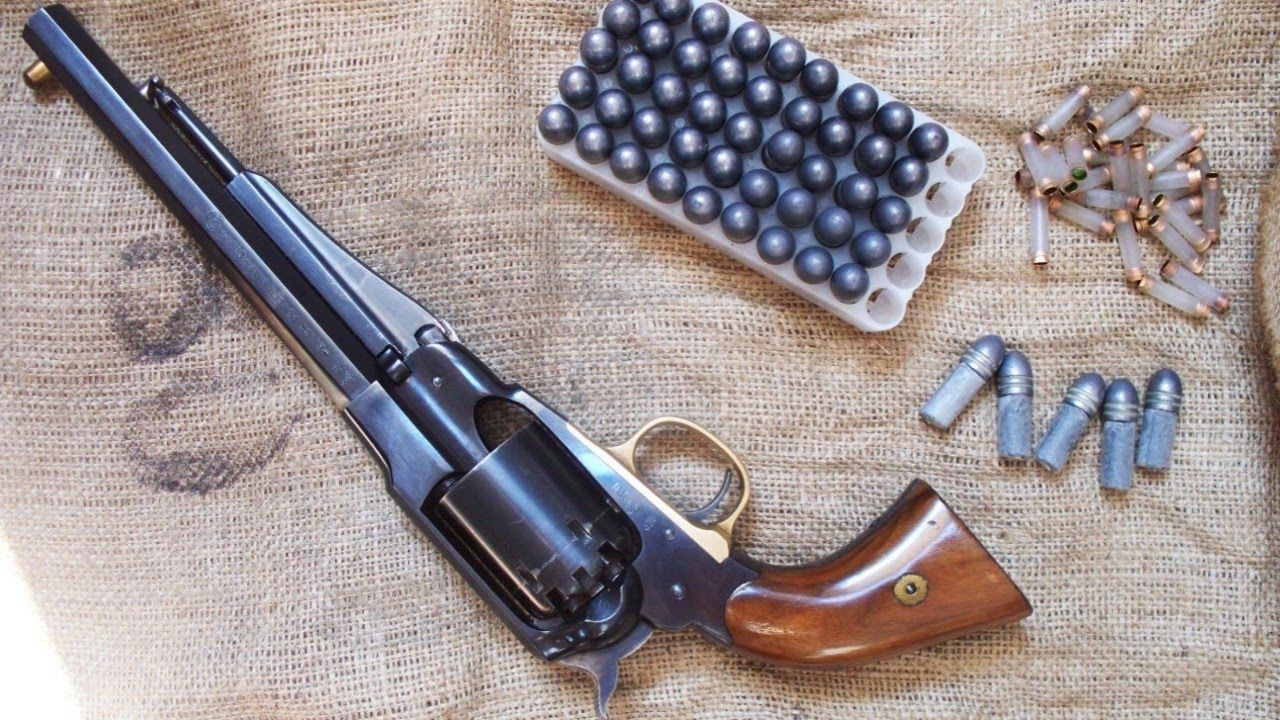

作爲一種歷經克里米亞戰爭和美國南北戰爭的槍械,火帽槍用實戰中步兵顯著提高的火力告知了世人自己的登場,火帽的登場也讓左輪手槍這種多發裝填的槍械成爲可能。使用火帽的左輪手槍便有兩個大明星:柯爾特1847沃克左輪與柯爾特1851海軍型轉輪手槍

柯爾特1847沃克左輪

火帽槍僅僅時興了40年左右的時間,但它確實起到了無與倫比的作用:承上啓下!你問我爲什麼?好的我們拿來一顆今天的金屬定裝彈,我選了個大傢伙:.50子彈,我們一起來看一下它們的屁股。

.50BMG彈

有懂的朋友已經知道我想讓大家看什麼了,沒錯就是底火,今天的金屬定裝彈只不過是把本來裝在槍上用來單次打火的火帽塞到子彈當中,讓射手不用再射擊一次填裝一次火帽。某種意義來講,火帽槍沒有消亡,它們一直活在後世的金屬定裝彈上。

金屬定裝彈

在火帽出現後不久,就有人開始嘗試火帽與定裝彈藥的組合。絕大部分使用紙包裹彈頭與火藥,大大簡化了裝填的步驟,早期的擊發方式也可以說是千奇百怪了。側面針刺擊發、底部撞擊擊發等擊發方式皆有且同時存在。

使用紙殼定裝彈的轉輪手槍

直到,德萊賽針發步槍的出現,用以壓倒性的優勢對陣前裝式步槍,贏得普奧戰爭這一傲人的戰績基本確定了火帽與彈藥的結合方式併爲後來的栓動式步槍定下了一個大概的模板。

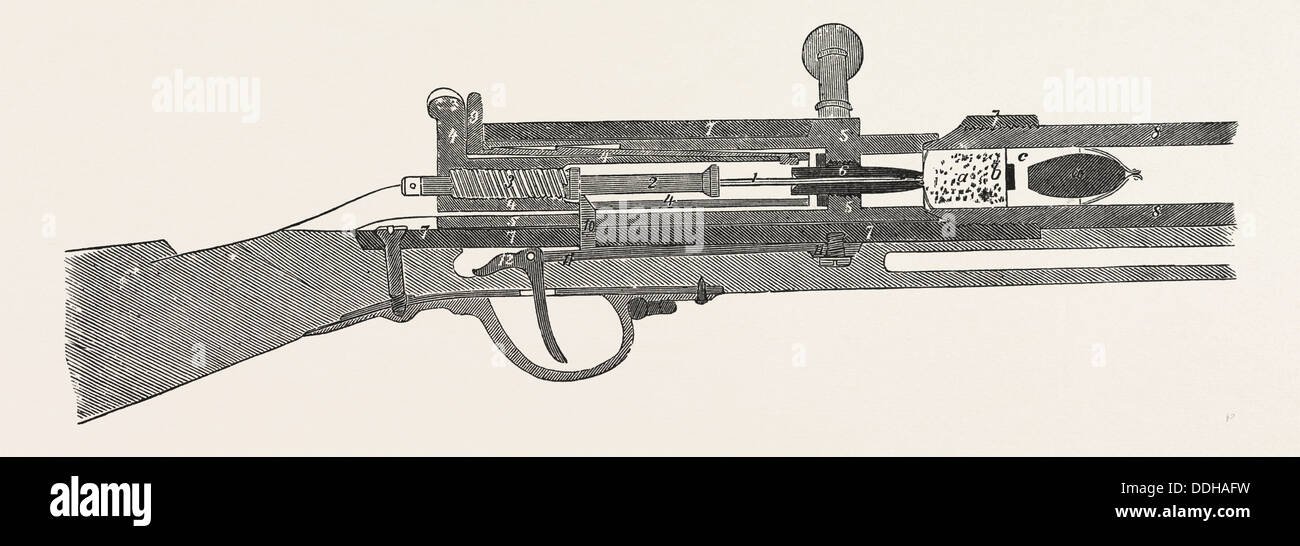

德萊賽針發步槍

德萊賽針發槍集合了後裝、線膛、定裝彈藥、針刺擊發,旋轉後拉槍機各大當時頂級科技技術。尤其是那個標誌性的旋轉後拉槍機,後來成爲栓動步槍的外型標識,所以德萊賽針發槍也可以被視作是栓動步槍的鼻祖。

德萊賽針發槍

德萊塞步槍在當時是一個技術奇蹟,與當時還在使用前裝步槍的軍隊相比,它提高了普魯士軍隊的戰術靈活性並提高了他們的射速上限。它引起的戰術創新很少,但是決定性的——它允許步兵從俯臥或躺臥的姿勢重新裝填,並使步兵在行軍時開火和重新裝填的能力成爲可能。

德萊塞步槍的子彈由藥筒、彈託和彈頭組成。彈頭形狀前鈍後尖,像橡子形,後端裝在紙質盒形的彈託當中,就像雞蛋放在蛋托里。彈託尾端裝火帽,與藥筒中的黑火藥接觸,藥筒裝藥4.8g(74格令),尾端封閉但封閉性能並不完美。

德萊塞步槍彈藥拆解

當這把武器擊發時,擊針刺穿整個藥筒打擊火帽發火,使藥筒內的火藥自前而後燃燒,推動彈託和彈頭髮射,離開槍口時彈託自然掉落。相比於一般的火藥自後而前燃燒的方式,自前而後燃燒的火藥利用率更高、燃燒更完全、殘留更少,因爲自後而前燃燒時,前端火藥未等燃燒就和彈頭一起被推出槍管,這部分火藥在槍口處燃燒,二次推動彈頭加速,同時產生較大的槍口焰和煙霧。這樣一來德萊塞步槍可以用更少的火藥達到較高的初速。

德萊塞步槍的擊發結構

誠然,它的缺點很多:使用長針擊發,故障率高、使用紙殼彈,後膛封閉性不佳,容易灼傷射手。但德萊塞步槍確確實實地將槍械引入了現代化的路上,至此以後,無煙火藥與連發武器接連出現,槍械這一科技樹,在德萊塞這一武器之上,後裝、定裝彈點火一體化以及線膛三大頂級科技同時點亮,人類終於在1836年得到了第一把現代化的步槍。

金屬定裝彈

把火帽(底火)與彈藥結合,已是大衆皆知,慢慢的有人不滿於使用紙殼彈,開始了對使用金屬包裹定裝彈這條路的探索。

1845年,法國人福洛拜(Flobert)發明的邊緣發火彈(.22 BB Cap)是金屬定裝彈的雛形產品,此時的金屬定裝彈,底火分佈在彈殼邊緣,適合小型武器(如手槍)

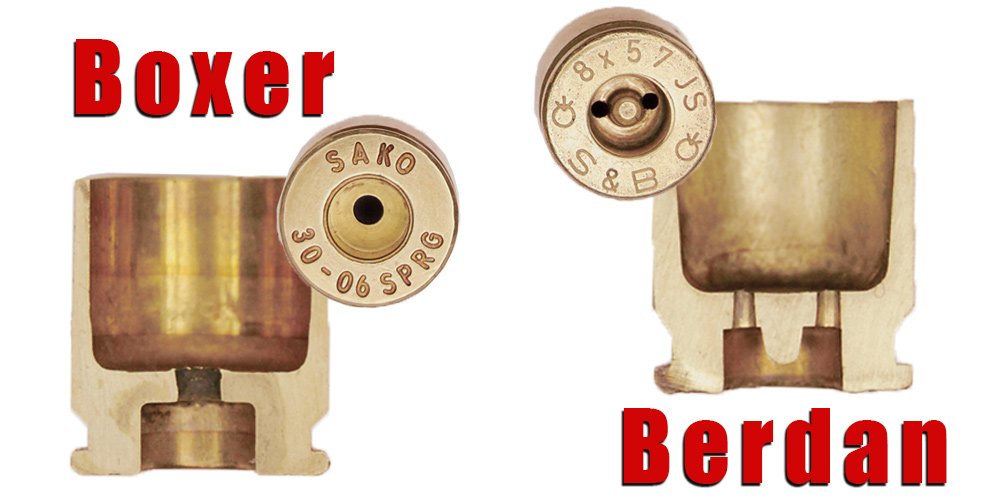

21年以後,1866年的英國,博克塞(Boxer)式底火發明成功,三年後的美國,伯丹(Berdan)式底火發明成功。中心底火出現並開始普及,金屬定裝彈開始能夠支持高膛壓環境並進軍大口徑武器市場。

兩種底火的區別

金屬定裝彈科技至此成功點亮。

小口徑與大口徑子彈分別使用底緣底火和中心底火

1882年瑞士工程師愛德華·魯賓(Eduard Alexander Rubin)發明了全被甲彈即—在鉛質彈頭外包裹一層銅皮。

至此,子彈科技樹該點的重大科技就全部點滿了。除了接下來的發射藥革命外,剩下的無非是功能特化等細枝末節的進步了。

無煙火藥

無煙火藥的發明始於德國化學家克里斯提安·弗里德里希·尚班(Christian Friedrich Schönbein)。

1845年的一天,他的妻子外出了,他弄灑了硝酸和硫酸的混合物。他用妻子的棉圍裙擦乾後把圍裙掛在爐子上烘乾,竟發現布料自行點燃並迅速燒盡了。 尚班意識到這可能是一種新的化合物,後世我們稱其爲:硝化纖維。

克里斯提安·弗里德里希·尚班

黑火藥在過去數百年間,在戰場上佔據了主要地位,而爆炸生成濃濃的煙霧,使槍炮手被燻黑,使各種大炮和輕武器變得烏黑,並覆蓋了整個戰場。由於硝化纖維在當時被看作是一種"無煙的火藥"並可能成爲代替黑火藥成爲發射槍炮的新型推進劑,因此得名"guncotton"—槍棉。但硝化纖維作爲火藥來說實在是過於不穩定了,多次發生火藥庫爆炸的事故。

就是這麼炸裂

事情的轉機,發生在1884年的法國。法國化學家P·維埃利(Paul Vieille)將硝化纖維溶解在乙醚和酒精裏,在其中加入適量的3%凡士林作爲穩定劑成爲膠狀物,通過壓成片狀、切條、乾燥硬化,製成了世界上第一種無煙火藥。維埃利將其命名爲B型火藥並將其祕密交給法國政府。兩年後,結合金屬定裝彈與無煙火藥的新型武器勒貝爾M1886步槍震驚寰球。

無煙火藥的進步

1.無煙無殘渣:無煙火藥燃燒後沒有殘渣,不產生煙霧或只產生少量煙霧。(提高射手隱蔽性與槍膛密閉性)

2.三倍的燃燒效率:大幅增加彈丸的射程,同時提高了彈道平直性和射擊精度。

勒貝爾M1886步槍

彼時的法國,渴望着在未來與德國一定會發生的戰爭中獲得優勢,開發了第一個 8x50 毫米勒貝爾無煙火藥彈藥,並於 1886 年首次推出了使用這種新彈藥的勒貝爾M1886步槍,震驚了全世界。

勒貝爾M1886步槍使用的兩種槍彈

該步槍幾乎不會產生煙霧,幾乎沒有污垢,並且有效地將士兵與配備黑火藥彈藥筒步槍的敵人交戰的距離增加了一倍。

勒貝爾M1886/93步槍全部型號

在短短几年內,大多數大國都放棄了他們的黑火藥,開啓了一場無煙火藥革命。開發了自己的無煙彈藥並採用了性能更近一步的步槍來適配新型彈藥,例如 Krag-Jorgansen、李-恩菲爾德,當然還有毛瑟步槍。這些步槍便耳熟能詳多了。除了Krag步槍只在戰地5作爲狙擊步槍登場外,老李和毛瑟G98及其後繼者毛瑟Kar98在戰地一與戰地五皆作爲狙擊步槍登場。

Krag-Jorgansen狙擊步槍

李-恩菲爾德狙擊步槍

毛瑟G98狙擊步槍

毛瑟98K狙擊步槍

至此,使用無煙火藥的金屬定裝彈,無論是威力還是便捷度,都已經達到了目前人類已知科技的頂峯,那一代的栓動步槍,基本上是現有單兵武器射程與威力的天花板,唯一的缺陷可能便是栓動帶來的低射速吧。不過關於自動武器的空白,將由海勒姆·馬克沁(Hiram Maxim)研發的馬克沁機槍補全。

自動武器

加特林機槍

有人可能會說理查德·加特林(Richard Gatling)發明的加特林機槍是自動武器的鼻祖,但其結構只是通過手搖曲柄驅動多管旋轉射擊,個人認爲是手動連發武器的一種超進化體。加特林只做到了高射速,卻沒能成爲真正意義上的自動武器。

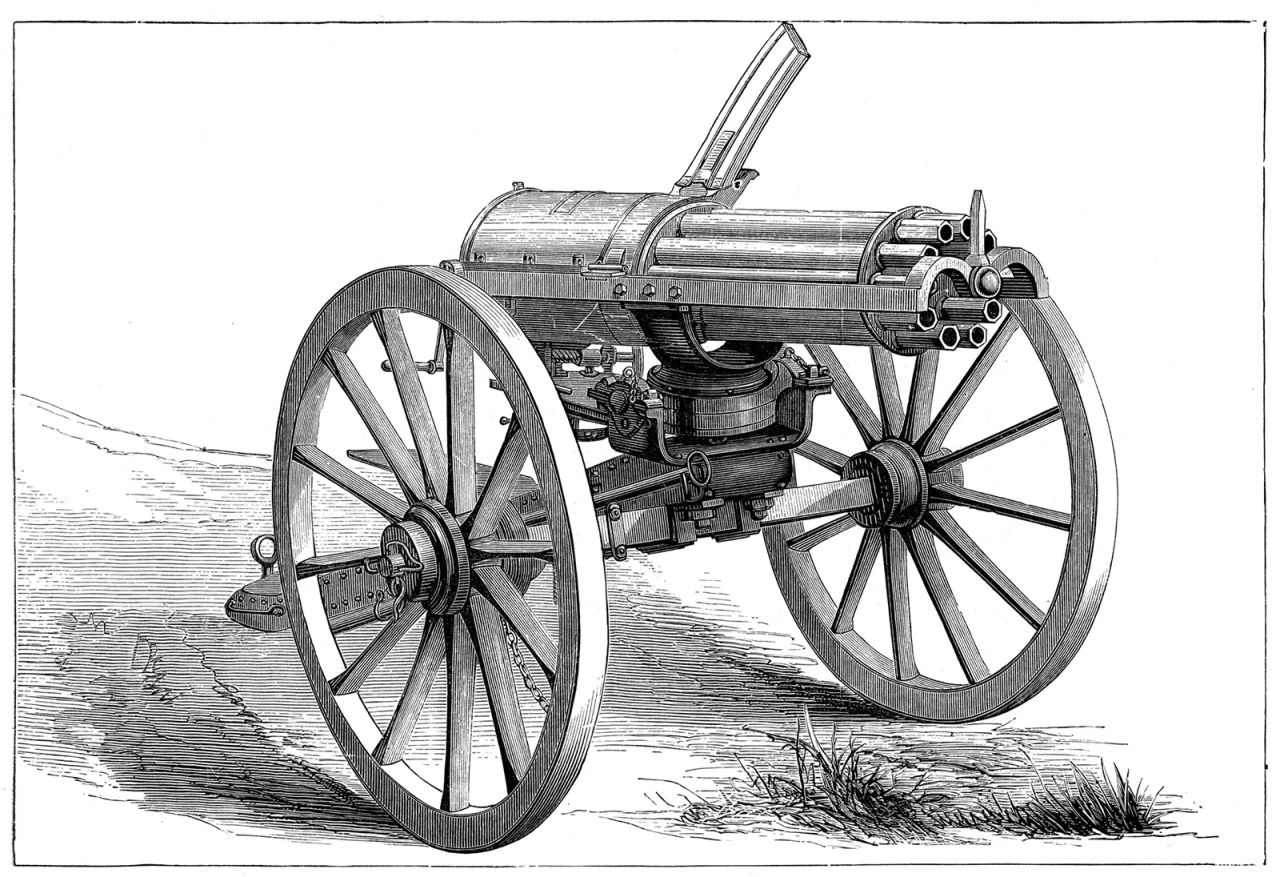

最早的加特林機槍

與當時傳統的單管槍射擊易積熱導致容易卡殼的問題相比,加特林使用了多管旋轉(通常6-10根槍管),輪流射擊、散熱、裝填,減少了單根槍管容易過載的問題。並且加特林通過手搖曲柄+重力供彈,將自己的理論射速提升至200-1200發/分鐘(視型號而定),成爲了早期戰爭的大殺器。

可以看到手搖柄和垂直彈板

馬克沁機槍

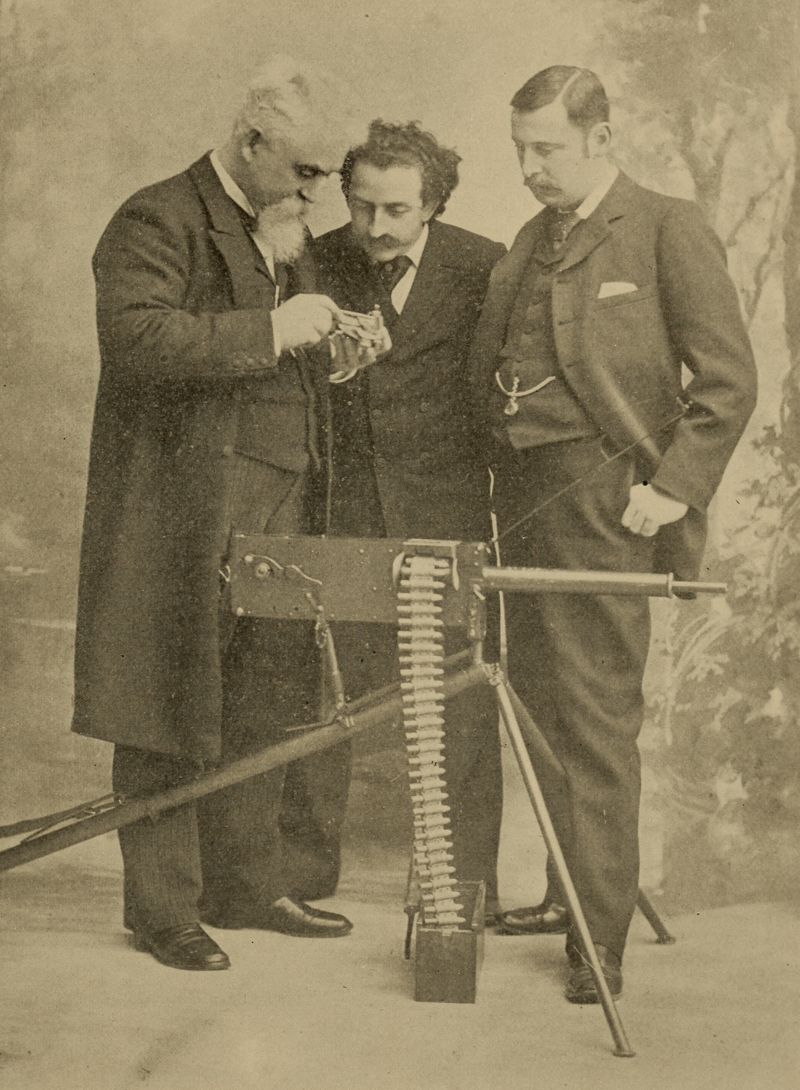

真正意義上的自動武器則是1884年由海勒姆·馬克沁(Hiram Maxim)研發的馬克沁機槍,利用後坐力實現自動循環。

馬克沁機槍的自動原理

馬克沁使用.303彈藥,與現代的.308溫徹斯特步槍彈的制動力類似,在2000碼(1828.8米)的距離能有500磅的制動力。

作爲一款自動武器,馬克沁無疑是改變了遊戲規則甚至直接掀了桌。在別的武器還在打一發拉個栓的時候,馬克沁可以使用其負載250 發子彈的帆布皮帶供彈系統和每分鐘 600 發的射速,爲敵人送去死亡之雨。同時馬克沁使用了水冷式的設計,其槍管對比其他使用氣冷的高射速武器可以維持更久的射擊時間,發射更多子彈。大大提高了其持續作戰能力。

最早期的馬克沁機槍

開花散葉

自馬克沁發明,各國都開始對馬克沁的採購並開啓了適配本國彈藥的測試與研發。美國是最早的採購用戶,俄國、英國、德國緊跟其後,採購並研發了自己國家的“馬克沁”。

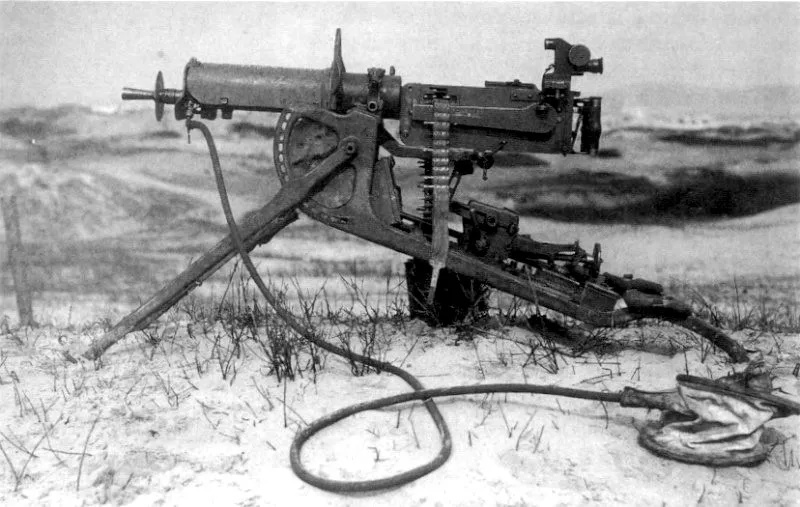

俄國

俄國 M1910 式機槍,安裝在帶有炮盾的輪式底盤上,可容納 7.62x54 毫米彈藥筒。這種口徑過去和現在都是長時間射擊的理想選擇。該武器的射速來到了每分鐘 700 發,俄式馬克沁歷經一戰、二戰,直至二戰中後期才被採用氣冷式與可更換槍管的SG-43郭留諾夫機槍取代。

M1910式機槍

英國

在 1900 年代初期被引入英國軍隊的改進後的維克斯機槍型號享有相當長的使用壽命。重新設計的維克斯模型擁有 4,500 碼的最大射程和 500 發射速。它將一直服役到 1960 年代後期。

1916年一戰中的維克斯班組

在戰地五的各個有英軍出場的地圖,我們也能看到維克斯機槍的身影,印象最深的戰地五的地鐵圖,誰搶到B點誰就開始屠殺。但我還是更喜歡德軍的定點機槍。

玩過地鐵圖的都懂這個位置和這把武器

德國

也許德式的馬克沁MG08是最出名也是殺人最多的武器之一了。MG08 在短槍管後坐力和肘節閉鎖上運作,對馬克沁進行了改進,因爲一旦扳機被扣下,它就會一直髮射子彈,直到槍手鬆開扳機或 250 發織物帶中的所有彈藥都用完。

MG08

至於MG08的戰績相信不用我多說,惡魔熔爐凡爾登、人間地獄索姆河把無數的協約國士兵送進了戰爭公墓。在以塹壕戰爲主體的第一次世界大戰中,德軍又發明了交叉火力網和依靠機槍扇形覆蓋區域的隱蔽機槍巢,開發了機槍的新戰術。

一戰德軍的機槍小組

在戰地一中,玩家可以選擇MG08的改進版:哨兵手中的MG08/15與SMG08/18(輪椅),投入戰鬥。

MG08/15是對MG08的輕量化版本,原型於1915年開始測試,1916年開始生產,同年第一批MG08/15機槍在凡爾登戰役中被投入使用。其設計就是攻擊性武器,只要射手受過移動射擊等訓練,就可以提供有效的壓制火力。

MG08/15

而SMG08/18則是相當神祕,其名字只不過是後來人根據該武器的藍本德國MG 08/18氣冷機槍來猜測的,該武器目前唯一能夠推斷的是應該誕生於一戰末的1918年,因爲它是以德國的lMG 08/18氣冷機槍爲藍本設計的。此槍採用了一種奇特的供彈模式,採用的是多列彈夾供彈,分爲10列,每列能裝8發,整個彈夾需要塞入機匣左側的供彈盒,其彈匣或者機匣裏的齒狀部件會和彈藥配合,向上輸送進機匣完成供彈。

保存在圖拉國立大學武器設計系內的SMG 08/18

衝鋒槍

現在普遍認爲第一款衝鋒槍是由德國研發的MP18,一戰後期,德國軍隊爲打破塹壕戰的僵局採用一種稱爲“暴風突擊隊”的小分隊滲透突擊戰術,當時機槍的重量不適合單兵便攜,需要近距離的火力猛烈而又輕便可靠的單兵使用輕武器。其早期研製工作開始於1916年,1918年研製出樣槍MP18衝鋒槍,並在同年進行了改進,這就是MP18Ⅰ衝鋒槍。MP18採用自由槍機式設計,只能連發射擊。

由於預見到會有大量的彈藥消耗量,德軍計劃的暴風突擊隊包括配備MP18的槍手與配備運輸彈藥推車的彈藥手。德軍突擊隊的士兵把MP18衝鋒槍稱爲“Kugelspritz”可譯成“子彈噴射器”

手持MP18的暴風突擊隊士兵

後續發展

隨後的二戰中,自動武器逐漸發展成熟,由德軍研發的MG42通用式機槍與STG44突擊步槍分別領銜,影響了後世機槍與突擊步槍的設計。

至此,我們人類槍械的科技樹已經全部點亮,剩下的也只是對於細枝末節的改進,再也沒有一次的技術革新對槍械產生重大的設計思路改變。因爲現代槍械過多,我也不打算接入現代槍械了,這方面的科普很多很多。我也算是對槍械歷史做一個自己的補充交一份自己的答卷,自問已經做到自己能做到的最好程度。也謝謝大家的支持。

我是怨恨鎖鏈,一個致力於全領域皆有產出的新晉博主。看得開心請給我點個贊或者充個電吧,長篇創作不容易啊!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com